一次难忘的投稿经历

屈小江

一篇稿件的孕育过程

我叫屈小江,是四川达县地区开江县人,1955年出生,于1977年考入西南农学院园艺系蔬菜专业,1982年1月毕业后,分配到家乡所在的达县市蔬菜水产公司工作。

由于是“文革”恢复高考后毕业的第一届大学生,当地政府非常重视,给我提供极好的生活条件和工作条件。当时达县市这个川东北的中等城市,蔬菜生产供应情况很不好,他们对我寄予了很高的期望,我也决心用我所学的知识回报社会和人民。

达县市有几十万市民需要吃菜,而郊区只有466.7多hm2蔬菜基地,采用传统的方式耕作,一年中的春淡和秋淡现象非常严重。

我当时是公司的蔬菜技术干部,专门负责蔬菜的生产技术,既要编写生产技术资料,又要用现代生产技术培训蔬菜队的菜农;既要试验新的电热温床育苗技术和地膜覆盖栽培技术,又要进行生产调查。

在达县市蔬菜水产公司工作的这3年多时间,我将在大学学到的先进科学知识与生产紧密结合,如采用当时刚推广的电热温床与塑料大棚冷床培育茄果类、瓜类、豆类的适龄壮苗,再覆地膜盖,可使喜温的果菜类提早10~15天采收,缓解了严重的蔬菜春淡情况,而且这项成绩获得了达县地区行署1984年科技进步二等奖。我也因此受到了表彰,出席了达县市知识分子为四化作贡献表彰大会,并于年底上调到达县市政府农贸办公室,任分管农业的市长的秘书,前景一片光明。

可是蔬菜生产供应中的问题并未彻底解决,在生产中遇到的茄果类蔬菜特别是茄子育苗困难的问题给我留下了深刻的印象。为了进一步深造,1988年9月,我考取了江苏农学院园艺系著名蔬菜专家赵有为教授的研究生。

在江苏农学院,我的研究方向是水生蔬菜,研究生毕业论文获得中国园艺学会首届青年优秀科技论文二等奖 (一等奖空缺,在蔬菜专业排序第一),达国内先进水平。这3年,在扬州学习生活的同时,我也感受到那里的日照很好,晴天多、月色美(扬州市的年日照时数达 2 000 h,而成都仅为1 238 h)。我看到当地郊区的蔬菜保护地设施有钢架大棚、内套塑料小棚,再加上地膜,比四川要先进得多。

研究生毕业后,我被分配到四川很有名的蔬菜专业研究所——成都市第一农业科学研究所。当时我参加了大白菜的全国攻关课题,并从事蔬菜的技术推广工作。

1991年下半年,在一次大邑县开展蔬菜技术培训的时候,我的大学同学、在大邑县农委工作的罗家庆邀请到了崇州市三江镇永同村的余志祥先生,余志祥用塑料大棚冷床在9月底培育茄子苗,能使茄子提早到翌年4月上中旬采收。这使我感到很惊奇,因为四川生产的茄子一般要5月中旬才能采收,他怎么能提早30~40天采收呢?要知道茄子是茄果类中需要温度最高的、育苗最难的蔬菜啊!这是真的吗?如果是真实的,那么这种育苗方式与其他几种相比的优劣是什么?其有没有推广价值呢?

带着这些问题,在随后的2年多时间里,我背着研究所里的那部“海鸥”相机,靠乘长途公交车、三轮车和徒步,对远郊永同村余志祥家的塑料大棚冷床育苗、近郊金牛区营门口乡的电热温床、新都县龙桥乡的草围温床、清流乡的早熟茄子生产基地、彭州市九尺镇的早熟茄子基地进行了系统调查,结合十多年的工作学习经验,结果喜人,我发现茄子塑料大棚冷床育苗集约化栽培技术先进适用,适合少日照的四川盆地蔬菜栽培,并由此撰写了《茄子大棚冷床大苗早熟栽培调查》一文。

一波三折的投稿过程

稿子完成后,我先投了《中国蔬菜》,因文中介绍的技术观点是用冷床培育茄子的长龄大苗,与现在提倡的蔬菜育苗技术中培育适龄壮苗的观点相悖,稿件很快就被退回来了。

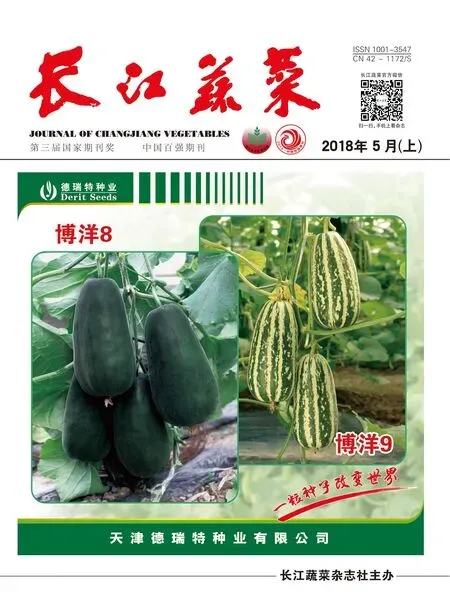

于是我改投当时在全国已有一定影响力的《长江蔬菜》,稿件投出去几个月也未见刊出,犹如石沉大海。我于是就想找门路了,恰好当时任《长江蔬菜》主编的刘佩瑛教授到成都来了,刘教授曾教授我2门专业课,也是当时西南农学院园艺系系主任,她对我比较了解和关心,于是我想找她推荐一下这篇稿件。

她当时住在四川邮电宾馆,我带着手稿,骑自行车去找她,不巧她晚上有活动,不在宾馆,我在宾馆等了刘老师2 h,却未等到。因天晚了,怕单位关门,我就把稿件交给当班的服务员,托她转交到刘老师住的房间,自己就骑车回来了。不料又等了好久,没有下文。几年后再遇刘教授时提到这事,她说她未曾收到稿件,看来是服务员没有交到她手中。

这时看来是有点绝望了,我忽然灵机一动,想着《长江蔬菜》上曾刊登过人物通讯的稿件,我何不写一篇余志祥种茄子的文章,反映他发明大苗移栽的经历,为我写的科技文章开个路。好在我高中毕业当“知青”时曾任公社初中的语文代课教师,这事对我不难。于是我就写了一篇人物通讯《种茄能手余志祥》,生动地介绍了他种茄子的过程,报道了茄子长龄大苗可获得早熟丰产的事实,在文中我含蓄地点出“从专业技术角度看,他其实攻克了四川寡日照地区茄果类设施栽培的难题”。这篇文章很快在《长江蔬菜》1994年1期刊出,紧接着在1994年2期刊登出了我那篇 《茄子大棚冷床大苗早熟栽培调查》的科技文章,自此以后,我写了一系列茄子和其他茄果类蔬菜设施早熟栽培的文章,在《长江蔬菜》及其他蔬菜科技刊物上发表。

文章的发表对四川盆地设施蔬菜早熟栽培起到了积极的指导作用。如成都市新津县柳江万亩茄子基地的技术带头人刘德虎对我说:“在20世纪90年代初期,我们村种茄子总是不成功,后来看了《长江蔬菜》上您发表的有关茄子的文章,我们照着做,村里的茄子栽培很快就发展起来了……”还有一位农民朋友给我来信说:“看了您写的文章,都说是给我们送钱来了,希望您今后能继续多写此类文章……”

这20多年来,四川盆地的蔬菜设施栽培基本是按照我当初提出的思路来发展的。我总结的关于茄子冷床育苗集约化栽培的技术成果获得了3项四川省和成都市政府的科技奖励,如2012年在四川省科技厅组织的技术鉴定会上,专家认为:由茄果类蔬菜大棚栽培早熟丰产技术发展而来的茄果类—稻—菜栽培模式是四川省目前效益良好的先进的农业生产新技术,达到了国内同类研究的领先水平。

四川省政府已把这种粮菜轮作的模式列入“现代农业千亿增收工程”,重点在川西和川南等地推广。我这些年来共在《长江蔬菜》等蔬菜科技刊物发表科技论文80多篇,主编和参编蔬菜技术书籍和省培训教材15本,其中3本为独著,共54.5万字,由中国农业出版社出版。我2002年晋升研究员,曾任业务副所长,中国园艺学会第十届理事,现为四川省园艺学会常务理事、蔬菜专业委员会主任委员、中国园艺学会茄子分会常务理事。并于2015年底退休,现在四川蜀信种业有限公司发挥余热。

抚今追昔,不禁感慨万千。从我38年前接到大学入学通知书时,不知“蔬菜专业”是学什么的(因我是高分落榜后扩招补录的),到如今蔬菜在种植业中已成为仅次于粮食的第二产业,产值占种植业总产值的30%以上。自己也由一个命运坎坷的“知识青年”成为全省屈指可数的蔬菜专家。

在这38年的成长过程中,不知有多少领导和老师倾注了心血,也得到了像余志祥这样的农民朋友的鼎力相助。我也感谢众多的农业科技杂志,让我们的研究成果和论文得以发表。

我要特别感谢《长江蔬菜》这个深得我们基层科技人员喜爱的蔬菜科技刊物,她是我国发行量最大的蔬菜杂志,她让更多在生产第一线的菜农及时接受先进适用的蔬菜科学技术,从而走上致富的道路,我为她的“读者至上”的办刊理念点赞,祝愿她越办越好!