地下道路匝道设置交通汇入专用车道方案研究

王 越,潘 迪,冀 健

(北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京市 100082)

0 引言

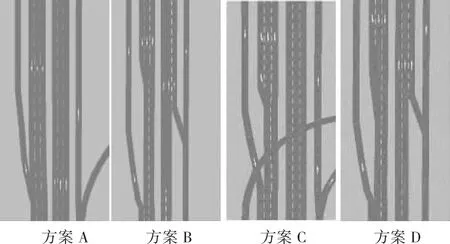

深圳前海地下道路由于出入口匝道间距较小,入口匝道变速车道和渐变段总长度仅有70 m左右,汇入长度不足。为了使匝道交通流更易汇入主线,采用了一种压缩主线车道,将原有3车道变成2车道,腾出外侧车道作为匝道交通汇入专用车道的交通组织方案。以深圳前海地下道路平面线形中的Z9入口匝道合流区为蓝本,在VISSIM5.4中搭建地下道路入口匝道合流区4种交通组织方式的路网。搭建的路网如图1所示。

图1 入口匝道合流区四种交通组织方案VISSIM路网

1 主线车道压缩位置的差异分析

通过分析方案C与方案B的仿真数据,可评价主线车道压缩位置对交通流运行特性的差异。

1.1 交通流速度差异

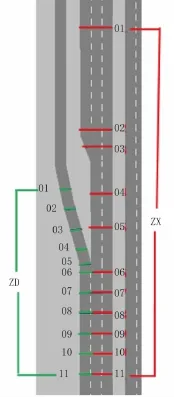

为比较两种方案主线和匝道交通流运行速度差异,在两种方案VISSIM仿真文件中设置了速度检测器(见图 2)。其中:主线上ZX01为主线起点(两方案位置相同),ZX02和ZX03分别为渐变段起点和中点(两方案位置不同),ZX04和ZX05平均分布在渐变段终点至合流点间,ZX06为合流点,之后每隔10 m设置了一个检测器,直至合流点后50 m的ZX11;匝道上的设置匹配主线,合流点前有5个检测器,合流点后有5个检测器。需要说明的是在合流点后主线检测器仅检测主线2车道交通流的平均速度,而匝道检测器仅检测最外侧车道,即由匝道进入车辆的速度。

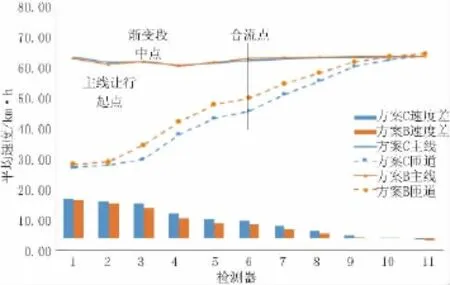

图 3为方案B和方案C的主线及匝道各检测器所采集到的交通流速度变化情况,其中柱状图表示相同位置检测器主线与匝道交通流的速度差。可以看出:

(1)采取方案C,会导致主线交通流在合流点前方速度略有降低,匝道交通流在合流点前方速度有所升高,从而降低了合流点主线和匝道交通流的速度差异,提高了安全性;

(2)采取方案B,匝道交通流速度整体提高,匝道交通流能够快速通过交织区,对提高匝道交通流的通行效率有显著作用。

综上所述,主线在合流点物理鼻端前方一段距离压缩车道为三变二的交通组织方式与在物理鼻端处压缩车道的交通组织方式相比,前者使得主线与匝道的速度差异更小,匝道同主线交通流的速度连续性更加合理[1],从而既能提高匝道通行效率,同时又能保证匝道车辆的行驶安全性。

图2 入口匝道交通组织方案B与方案C速度检测器设置示意图

图3 入口匝道交通组织方案C与方案B交通流运行速度对比图

1.2 排队长度

由于采取主线压缩车道,将原有3车道变更为2车道,腾出外侧车道作为匝道,交通汇入专用车道,匝道交通流不存在排队问题,因此只需要设置检测器评估主线车道变换点的排队长度即可[2]。为此,在两种方案渐变段终点位置设置了检测器。

仿真结果发现:主线在合流区物理鼻端处压缩车道,由3车道变为2车道,使得主线外侧车道并入左侧车道时的排队长度为21 m,而主线在物理鼻端前一段距离即开始变换车道则导致同一位置的排队长度达到25 m。这主要是由于在交通量相同的情况下,主线提前变更车道使得主线道路供车辆正常行驶的距离变短,很容易出现主线车辆尚未汇入左侧车道,后续交通流已到达交织区的现象,因此采用主线在物理鼻端前变换车道的交通组织方式会使主线排队略有增加。

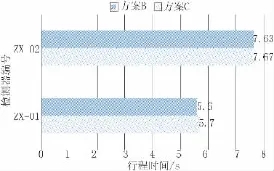

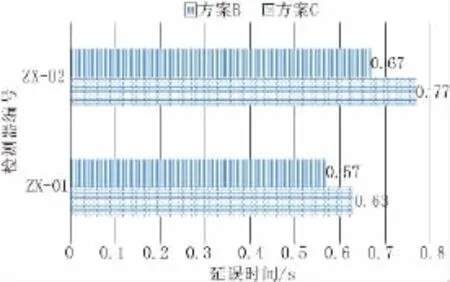

1.3 行程时间及延误

由于方案B与方案C主要调整的是主线的交通组织方式,匝道交通流的行程时间不受影响,因此检测器只需要评估主线路段的行程时间及延误,即检测主线车辆在“3变2”路段的行程时间及在该主线路段行驶的总行程时间(见图4)。

图4 入口匝道交通组织方案C与方案B行程时间及延误检测器设置示意图

仿真结果显示,采用主线在物理鼻端前变换车道的交通组织方式实施后,主线车辆在通过整个合流区所需要的时间均有所减少,能够有效提高主线车辆的通行效率(见图5、图6)。

图5 入口匝道交通组织方案C与方案B主线行程时间对比图

综上所述,采用主线在物理鼻端前变换车道的交通组织方式延长了主线交通流在合流区前2车道横断面的距离,从而使得主线车辆有更多的时间适应2车道道路,避免了主线车辆刚刚经过三变二车道的交织区后即面临匝道入口的交织区,提高了主线车辆行驶的安全性,同时缩短了主线整体路段的行程时间和延误时间,路网的整体运行效率得到提高。从而说明,前海地下道路入口匝道合流区采用主线在物理鼻端前变换车道的交通组织方式更能提高效率和安全性。

图6 入口匝道交通组织方案C与方案B主线延误对比图

2 主线车道变换渐变段设置方式分析

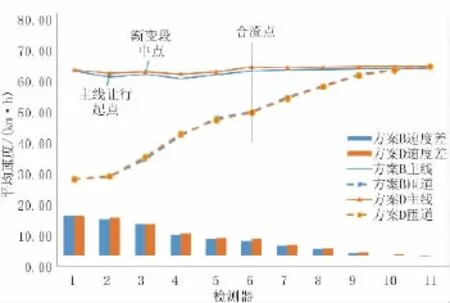

通过分析方案B与方案D的仿真数据,评价主线车道变换渐变段设置长度对交通流的影响。

2.1 交通流速度差异

为比较两种方案主线和匝道交通流运行速度差异,在两种方案VISSIM仿真文件中设置了速度检测器。

图7为方案B和方案D的主线及匝道各检测器所采集到的交通流速度变化情况。可以看出:

图7 入口匝道交通组织方案B与方案D交通流运行速度对比图

(1)两方案中由匝道进入主线的车辆速度基本相同,未产生较大差异,因此渐变段加长,并不会影响匝道交通流的正常行驶速度;

(2)主线车道变换渐变段加长,能够提高主线车流的整体速度,从而有效改善主线交通流通过合流交织区的通行效率[3]。

由此说明,主线车道三变二渐变段加长的交通组织方式能够在保持匝道汇入主线交通流的运行速度的前提下,同时较大幅度地提高主线交通流的速度,对于提高整体路网的通行效率有显著作用。

2.2 排队长度

两方案均为主线车道三变二,腾出外侧车道供匝道交通流汇入专用车道方案,匝道交通流不存在排队问题,因此检测器仍然设置在两种方案渐变段终点,以评估主线车道变换点的排队长度。

仿真结果显示:车道变换渐变段未加长时主线外侧车道并入左侧车道点第3小时时的排队长度为25 m,而渐变段加长后引起的主线排队长度只有18.3 m,因此将主线车道变换渐变段加长对于缓解主线外侧车道交通流的排队问题具有显著作用。

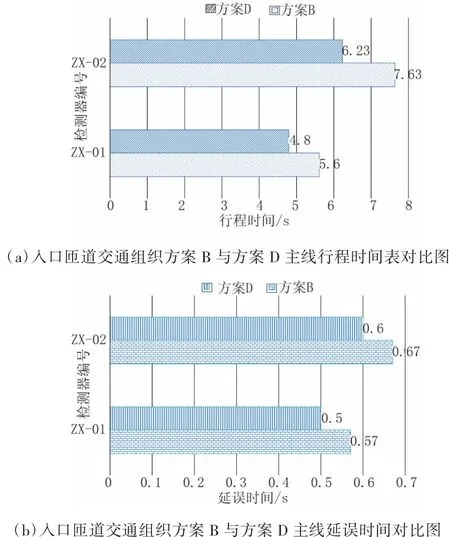

2.3 行程时间及延误

方案B与方案D只调整主线的交通组织方式,匝道交通流的行程时间不受影响,因此检测器只需要评估主线路段的行程时间及延误。

图8结果显示:主线车道变换处渐变段距离加长后,主线车辆经过车道变换路段以及整个合流区所需要的时间均有较大幅度的减小。因此将主线车道变换渐变段延长可以有效提高主线车辆的通行效率。

图8 入口匝道交通组织方案B与方案D主线行程时间及延误对比图

综上所述,在主线车道三变二处设置较长的并线渐变距离,可以使主线最外侧车道的车辆在并线时有更多的机会并入左侧2车道,从而消除了对后续车辆的影响,减少了最外侧车道的排队长度,进而缩短了主线整体路段的行程时间和延误时间。因此说明,前海地下道路入口匝道合流区内的主线车道三变二路段采用较长的渐变段距离更能提高交通流的安全性及运行效率。

3 结论

综上所述,前海地下道路入口匝道合流区采用主线在物理鼻端前变换车道的交通组织方式更能提高效率和安全性。前海地下道路入口匝道合流区内的主线车道三变二路段采用较长的渐变段距离更能提高交通流的安全性及运行效率。

[1]李文权,周荣贵.高速公路合流区车道交通量分布特征[J].公路交通科技,2004,21(12):76-79.

[2]张大庆,张智洪.城市道路交通问题与对策探讨[J].重庆交通大学学报:社会科学版,2002(2):59-61.

[3]李文权,王炜,邓卫,等.高速公路加速车道上车辆的汇入模型[J].中国公路学报,2002,15(2):95-98.