特大城市CBD区域交通规划浅析

高明

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

随着新一轮城市发展目标的制定和确定,诸多特大城市已经不再盲目追求扩张,而是在城市核心区进行城市更新的工作。在城市核心区域对CBD区域的更新与升级改造则是城市更新工作中的重点之一。

在城市核心区,交通系统较为拥堵,随着城市更新,有条件对城市用地、城市交通进行系统梳理及重新规划设计。本文旨在针对特大城市的CBD区域,以城市更新为契机,提出系统的交通方案,以此协调好过境交通、对外交通及内部交通的出行需求。

1 总体思路

在城市核心区建设CBD(商务中心区)一般会面临城市过境需求、到发需求的多重压力,其道路、公交、停车、慢行等问题均较突出,交通需求量大且复杂,对交通规划设计要求极高。

因此,针对CBD区域,其交通规划应与城市规划及设计紧密结合,实时互动,对城市规划及设计提出一定的反馈要求[1],最终形成一套完整的交通解决对策及方案。一般应采用一定的需求管理及交通系统优化手段,通过立体交通系统的打造,从公共交通、道路交通、慢行及停车等多方面进行设施完善,最终满足CBD发展对交通系统的要求。

2 规划策略

CBD区域交通系统规划应强调对整体区域规划设计的反馈,通过编制完整的交通方案后进行评估,将评估结果反馈给城市规划方案工作组,对城市规划设计进行一定的限制或优化。具体的交通规划可采用以下5条策略。

2.1 策略一:交通引导布局

以交通为导向的发展即为TOD发展模式,通过大容量的公共交通系统引导城市的发展规模。大容量的公共交通系统应在其站点周边对应建设高密度的城市开发,而在站点外围,则建设密度可逐层降低。因此,CBD区域应结合轨道交通等大容量的公共交通系统站点,调整其容积率、区域中心的布局[2](见图1)。

图1 以交通为导向的城市发展模式

2.2 策略二:明确道路功能

CBD区域一般道路网会具有以下要求:过境需求、到发需求、区内出行需求,以及可能具有的一些景观吸引需求,如临江、临园等。基于此,应对CBD区域内的各道路进行梳理,明确区内道路的功能,确定好过境通道、对外到发通道以及内部通道。

2.3 策略三:倡导公交优先

CBD由于岗位密度集聚,单位面积的交通吸引量远高于普通城区,若采用城市普遍的交通出行方式,极易造成区域拥堵。因此应倡导区内的公交优先,主要做好两点:(1)提供多层级的公共交通系统(拉德芳斯拥有3条轨道、2条快轨及1条有轨电车,以及18条公交线路)[3];(2)确保各层级公共交通系统间衔接的便捷,做好客运系统的多式联运,降低乘客公交出行中的车外时间。

2.4 策略四:优化慢行空间

CBD区域应建设立体交通,在地面层将以公共交通或其他出入车辆为主,同时也应提供一定的慢行空间。在地面层以外,在地下一层或高架一层处,应结合楼宇的建设,同步设置独立的人行空间,使慢行可以全天候在高架层或地下一层便捷穿梭。该层应连通公交枢纽、公共停车场以及主要的商业及商办楼宇,使人行无需再前往地面层进入各商务、商业楼(见图2)。

图2 香港中环二层连廊

2.5 策略五:停车需求管理

CBD区内停车以配建为主,公共停车场为辅。针对配建停车位,应从需求管理的角度,针对部分地块提出降低配建的方案(如曼哈顿停车密度不到200 m2/个,伦敦金融城更低,为500 m2/个)。公共停车场方面,则应集约化建设,并做好三级诱导标识,通过价格杠杆来进行一定的需求管理。同时,还应优化从公共停车场至各主要商务办公楼的步行通道。

3 具体措施

CBD区域交通系统应包括交通各个方面,以下结合5条规划策略,主要针对需求、道路、公交、慢行及停车系统进行阐述。

3.1 以交通为导向进行发展

3.1.1 结合轨道站点布局规划方案

CBD区域有较多城市布局方案,一般也会有一条或多条轨道交通敷设,应结合轨道交通站点进行高容积率、高密度布局。同时,还应考虑轨道交通对CBD区域的交通承载情况,若开发体量过大,则应增加公共交通系统或降低城市开发体量。在高容积率开发与轨道站点无法结合时,应优先考虑增设轨道站点或调整高容积率布局,在无法满足时,则应做好从轨道交通站点至高容积率片区的集散通道,可根据距离,敷设接驳巴士或构建高品质步行网络。

3.1.2 建立与城市规划协调反馈机制

城市规划方案必须有合适的交通规划方案予以承载,但当交通系统需要调整布局,或交通系统需要提供更多承载力带来的代价过大时,应及时将此部分结论反馈至城市规划工作组,建议其优化规划方案。因此,交通规划应与城市规划有机协调,互动反馈,以此寻求最合理的整体方案。

3.2 道路系统

CBD区域的道路系统应秉承过境分离、到发优先、内部加密、特色缓行的规划思路进行方案编制。

CBD区域内道路不宜承载过境通道,若可以平面分离,则在外围建设快速过境通道,若实在需要穿越CBD区域,则应在立体空间中进行过境分离,建设高架(如上海中环线高架上跨五角场)或地下的过境通道(如星港街隧道穿越金鸡湖旁的苏州中心CBD)。

区域到发交通应选择:主干路及以上等级道路,同时应考虑往城市各个主要方向均有通道,且尽可能保证具有双通道及以上;也可采用在过境通道上增设出入匝道,并以高等级道路衔接至CBD区域的方式服务到发需求。

由于CBD区域普遍面积不会特别大,区内出行应采用低等级道路且鼓励采用公交或慢行交通的模式。区内低等级道路应采用高密度的路网,可适当降低路幅宽度(曼哈顿路网密度高达17 km/km2,伦敦金融城路网密度 16 km/km2)。在一些有景观需求的区域,应形成独立的、慢速的道路进行服务。

3.3 公共交通系统

应在CBD区域形成多层级的公共交通系统。应形成以轨道交通等快速公交为主体,以中运量及地面常规公交为辅助,以接驳巴士或水上巴士等为补充的多层级公交体系。特大城市轨道交通一般能成网,而在CBD区域应敷设多条轨道交通进行服务,主要服务中长距离的到发交通。相对短距离的公共交通可通过中运量公共汽车或地面常规公交(配合公交专用道设置)进行服务,而在区内可形成公交接驳环线,提升轨道交通的覆盖面。同时,可结合水系或其他城市组成元素,形成特色公交系统。

公交转换的节点即为枢纽,应尽可能形成一体化、无缝换乘的枢纽。

3.4 慢行系统

CBD区域应尽可能推行人车分离,独立成体系。在寒冷地区,应推广建设地下连通道(如加拿大蒙特利尔地下城),在每幢楼宇建设时,必须预留地下衔接的出入口,由政府建设道路红线部分,最终将大部分楼宇的地下一层进行连通。在南方城市,可建设高架连廊,在做好风雨廊道的同时,还可具有较好的景观效果。高架连廊也应与各幢楼宇的二层进行衔接。

慢行地下、高架连廊的建设能否成功,很大程度上取决于控规对地块出让时边界条件的提出,因此在交通方案确定人行采用的层面后,必须要将指标要求落实到控规中,在城市更新中土地出让时,要求建设方留好接口。

区域建设时应充分考虑对共享慢行交通工具设施场地的预留,便于区内采用慢行交通方式出行。

3.5 停车系统

在停车配建计算时,应充分考虑地面交通的承载力。由于地面交通可能较多地服务于公共交通,因此在地面交通无法承载时,可采用地下停车环路,将地库(假定为地下二层及以下)出入口直接连接上停车环路,将停车环路的出入口敷设在CBD区域以外。地下环路应限速通行,尽量避免过境交通驶入地下环路。

若区域内采用地面+地下停车环路的模式依旧无法支撑区域小汽车发展,同时也对外围交通造成大量交通压力,应考虑进行需求管理,将配建的停车泊位指标进行削减。同时,在CBD区域出入处,结合轨道交通站点,设置大量P+R停车场。虽然有较多居民采用小汽车到达,但由于拥堵或停车不便等原因,需要提供外围便捷停车+转换公交的方式解决最后几公里的到发。通过配建泊位的减配,将小汽车的门到门改为门到枢纽再步行或换乘公交(或共享交通工具)抵达,缓解CBD区域内部的交通严重拥堵问题。

在公共停车场中,除结合公共交通形成P+R停车场,还应做好各公共停车场与各办公楼宇之间的安全、高效、便捷的联系通道,建设高架或地下的人行步道予以串联。

4 初步方案---以武汉市武昌滨江CBD为例

下文以武汉市武昌滨江CBD为例,浅析上述策略、措施。

4.1 背景情况

武昌滨江CBD区域位于武汉市一环内,长江东岸,整体开发容积率极高,拥有636 m高的中国第一高楼,半数左右的地块容积率大于或接近5。在此背景下,需要建设较完善的交通系统来保障区域的发展。

4.2 以交通为导向的发展模式

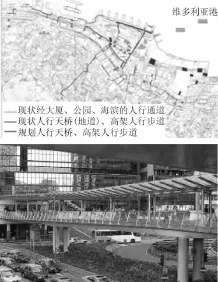

在城市设计初期,对于发展的重心在交通工作组与城市规划工作组中有过讨论,最后从交通角度达成两项共识:(1)垂江发展轴布局为江岸与轨道两端均开发强度较高,以高架的慢行系统联系;(2)顺江的发展轴重心则从临江改变为CBD中央的各地块,离轨道交通站点较近。同时,从交通承载力角度,对整体开发体量提出地上总体建筑面积的上限控制值(见图3)。

图3 武汉市武昌滨江CBD发展轴线

4.3 道路系统

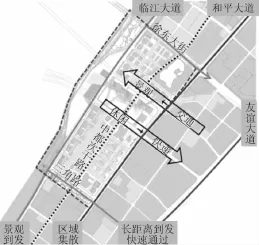

武昌CBD东侧有友谊大道,为城市快速路,其作用为过境通道,同时也在南北两侧设置出入匝道,再通过横向道路联系本区域。

CBD东侧的和平大道为主干路,功能确定为顺江方向到发的主要通道;西侧滨水的临江大道为主干路,其满足景观需求的同时也辅助作为顺江方向到发的通道;垂江方向秦园路为主干路,作为东西向的主要到发通道;北侧徐东大街作为城市快速路,是武汉长江二桥的接线道路,也是城市的一环组成部分,其地面辅路作为区域到发的辅助通道。

CBD内部道路均为次干路及支路等级,采用窄路幅、高密度,整体路网密度可达10 km/km2(见图 4)。

图4 道路网方案

4.4 公共交通系统

区内提出3个层级的公共交通系统,分别是快速公交系统-城市轨道交通、基础公交系统-地面常规公交及辅助公交系统-区内接驳巴士。

在2个轨道站点及1个水上码头共设置3处公交枢纽,以公交枢纽为始发,敷设2条区内接驳巴士线路,环线运行,对区内公交出行进行最后一公里的服务(见图5)。

图5 公交系统方案

4.5 慢行系统

区内对自行车系统提出市政自行车道、特色自行车道及滨水自行车道3套系统。市政自行车道主要为日常自行车出行提供服务,特色自行车道包括地块内开敞空间的自行车道及基于铁路线的自行车道。区内城市设计中,保留了较多轴向的开敞空间,可以供人行及自行车游憩,而区内也有一条承载了历史记忆的老铁路保留下来,可为自行车游憩提供较好的空间。区域西邻长江,因此滨水形成绿道,提供自行车骑行空间。

在步行方面,除与自行车相适应的市政道路-特色步道-滨水步道外,还在区内设有人行二层高架连廊,便于从枢纽、公共停车场去往各商办、商业的楼宇,可使行人无需经过地面层,即可到达目的地楼内(见图6)。

图6 自行车网络图、人行连廊图

4.6 停车系统

根据需求预测,区内地下二层设置地下停车环路,对容积率高的区域进行服务,要求地下停车环路经过的两侧地块,均必须建设与地下停车环路连通的地下通道(见图7)。此外,还将在到发量较大的枢纽等建筑周边设置公共停车场,并对容积率过高的个别地块提出配建限制要求。方案提出此类地块的配建比例按武汉标准配建比例的80%配比。

图7 地下停车环路图

5 结语

本文针对特大城市的CBD区域,从交通与城市发展、道路、公交、慢行及停车5个方面提出策略及措施,并以武昌滨江CBD为例进行分析,旨在提出一套相对完整、可行的技术方法,望通过本文的研究,供类似情况的特大城市CBD借鉴。

[1]秦科.城市CBD区域交通特征及交通规划问题改善研究[D].上海:同济大学,2006.

[2]何南柱.大城市中心商业区交通承载能力研究[D].重庆:重庆交通大学,2015.

[3]周小山.巴黎拉德芳斯CBD交通规划、管理的特点及启示[J].世界之窗,2012,4(26):64-66.

[4]刘斯津,李坤鹏,李军令,等.CBD区域的停车多级分层诱导模式研究[J].长春师范大学学报,2016,4(35):26-30.