集中连片贫困地区居民对旅游扶贫的利益感知

——以德夯苗寨景区为例*

陈南希,黄 炜,吴永清

(吉首大学法学与管理学院,湖南 吉首 416000)

对集中连片贫困地区来说,精准扶贫最直接和最有效的办法是发展旅游业.[1-2]旅游扶贫不仅能帮助贫困地区经济加速发展,还可以保护贫困地区的传统文化和民风民俗,同时改善区域生态环境,提升人民群众的幸福感.[3-5]作为直接参与者或见证者,居民对旅游扶贫影响的感知将直接决定他们对旅游扶贫的态度和行为,甚至关系到旅游扶贫工作能否顺利开展.[6]评估居民对旅游扶贫影响的感知水平和态度倾向,有助于相关管理部门准确认知,进而采取有效措施扩大旅游扶贫的积极影响,争取让更多的居民支持并参与旅游扶贫.[7]湘西土家族苗族自治州(简称湘西州)地处武陵山集中连片贫困地区,首府吉首市有得天独厚的旅游资源.笔者以旅游开发较早的德夯苗寨景区为实证,调查当地居民的旅游扶贫利益感知,以期为下一步区域旅游扶贫政策的修订提供参考,推进区域旅游扶贫模式创新和精准旅游扶贫实施.

1 区域贫困及旅游发展现状

1.1 区域贫困现状

当前吉首市特别是周边乡村的经济仍远远落后于全国平均水平,吉首市2016年国民经济和社会发展统计公报表明,吉首市总人口30.75万人,少数民族人口(主要为土家族、苗族)占70%以上,人均 GDP44 338元,相当于全国平均水平的82.13%,农民人均纯收入8 749元,相当于全国平均水平的70.76%.

1.2区域旅游发展现状

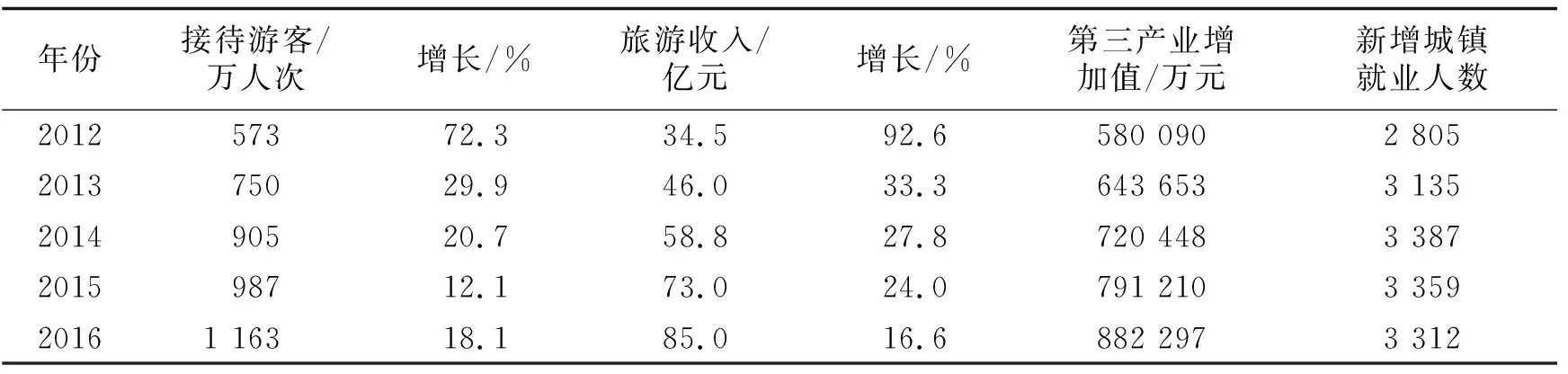

吉首市乾州古城、矮寨奇观景区和峒河国家湿地公园等,都是旅游开发的宝贵资源.2012年,按照《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》确定的指导思想、战略定位、发展目标、空间布局和产业发展重点,吉首市大力发展乡村旅游和建设民族特色村镇.吉首市2012—2016年国民经济和社会发展统计公报的相关数据(表1)表明,随着旅游扶贫的深入,接待游客人数与旅游收入同步增长,第三产业增加值和新增城镇就业人数呈上升趋势,旅游扶贫成效引人注目.

表1 吉首市2012—2016年旅游产生的经济变化

德夯苗寨是离吉首市24 km的一个苗族聚居村寨,峡高谷深,田地稀少,教育、文化和经济水平低,被称为“吉首的西伯利亚”.因村寨有流沙瀑布、“天问台”和盘山公路等独特的风光,吉首市将德夯苗寨与临近的吉斗寨、新寨和矮寨大桥景区扩展开发为矮寨奇观景区.游客对该景区的23项生态文化旅游指标均给予极高的评价[8].在国家扶贫规划指导下,矮寨奇观景区从乡村旅游和民族特色村镇建设角度出发,将扶贫资金主要用于旅游相关的基础设施建设.2014年,矮寨镇成功创建“湖南省特色旅游名镇”.在吉首市游客人数和旅游收入方面,矮寨奇观景区的贡献近3/4,每年带动的经济效益近3亿元,德夯苗寨被评为“湘西州十大小康示范村”,成为贫困地区旅游扶贫典范.[9]

2 问卷调查

问卷根据景区的实际情况并结合相关文献[6-7,9]设计而得,由调查对象的人口社会学特征和居民感知内容组成.按照性别、年龄、文化程度、职业、家庭人均月收入、居住时间和家庭成员是否从事旅游业等7个方面,对调查对象进行人口社会学特征统计.居民感知从社会文化、经济和环境3个方面23项感知因子进行衡量,按照李克特五级量表法分类(1—非常不赞同;2—不赞同;3—中立;4—基本赞同;5—非常赞同).2016年12月31日至2017年1月4日,在德夯苗寨景区进行田野调查,发放问卷150份,收回有效问卷149份.调查结果利用SPSS统计软件进行分析.

3 数据分析

3.1 调查对象的基本信息

调查对象中男性48.99%,女性51.01%;年龄分布30~39岁33.56%,40~49岁20.13%,50~59岁15.44%;文化程度初中及以下55.03%,本科、大专16.78%,高中、中专、中技14.77%;职业从事旅游相关31.54%,农民26.17%;家庭人均月收入1 000~<2 000元36.91%,1 000元以下24.83%,3 000~<5 000元16.78%,2 000~<3 000元15.44%;居住时间5~<15年43.62%,15~<25年22. 15%;60.40%的家庭其成员的工作与旅游有关.

3.2 统计结果

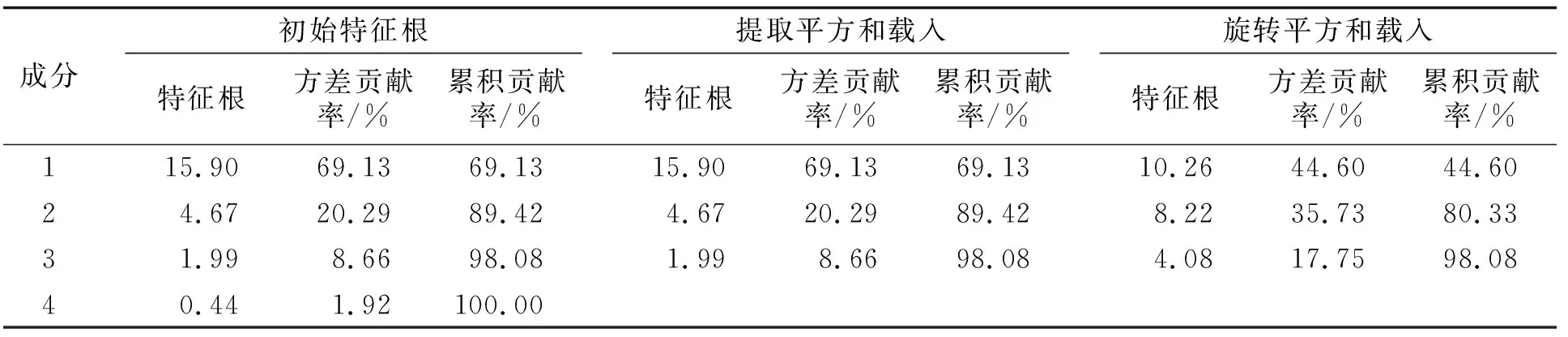

3.2.1 主因子分析 因子分析的前提是问卷的变量之间有较强的相关关系[10].本研究中KMO值达0.605,高于临界值0.5(依据 Kaiser的观点,KMO值必须大于0.5才适合因子分析),说明问卷变量适合进行因子分析.对数据进行Bartlett球度检验,卡方值为198.55,p=0.000,小于显著性水平0.05,说明问卷的构建效度高.参照文献[10]对主成分进行分析,并作方差最大化旋转,结果列于2.从表2可知3个主因子特征根分别为15.90,4.67和1.99,它们可分别解释23个原始变量总方差的69.13%,20.29%和8.66%,累计可解释98%.

表2 特征根与方差贡献率

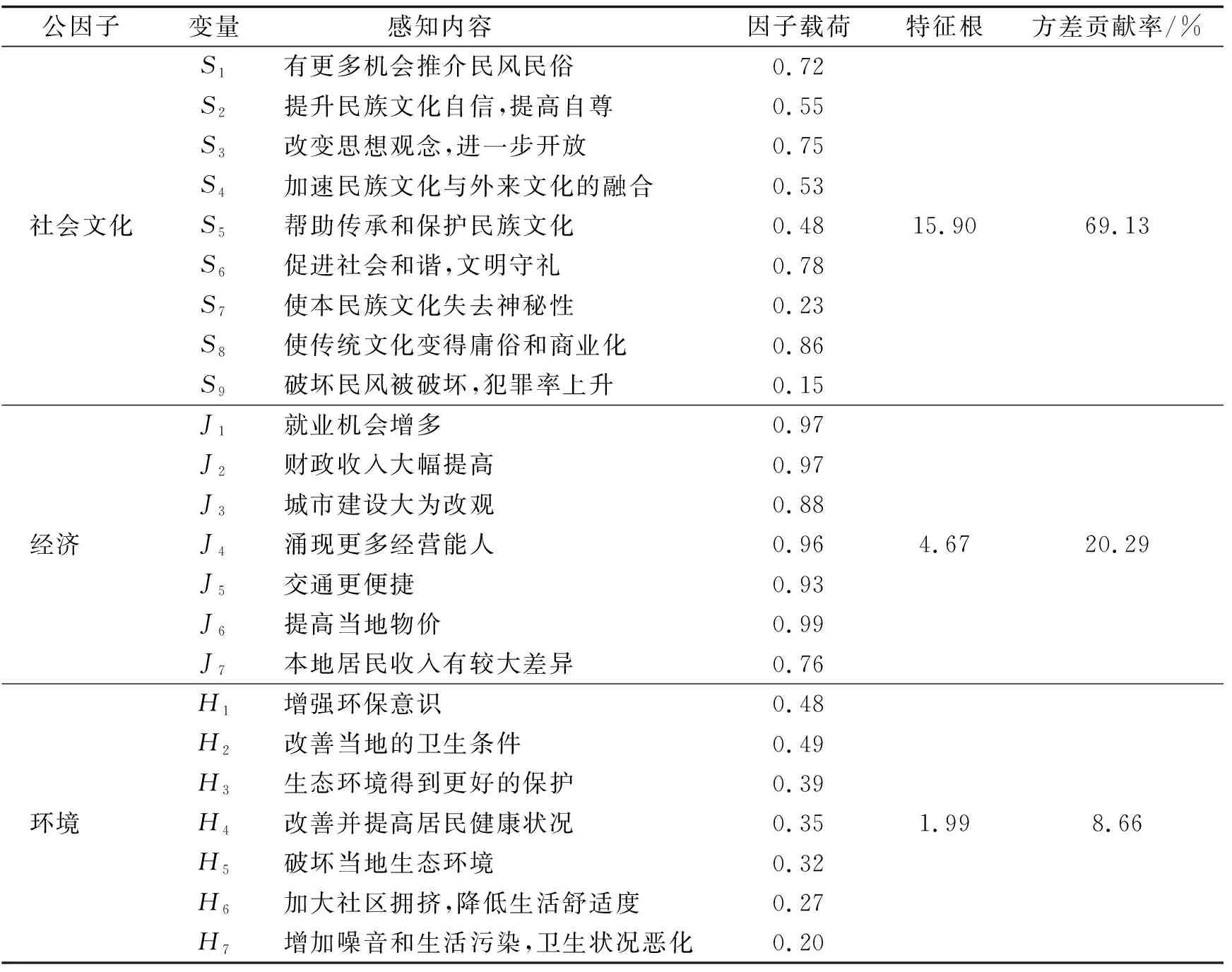

根据这些变量的共性、因子分析和初始特征根,将它们归类为社会文化、经济和环境3个公因子(表3).

表3 因子分析结果

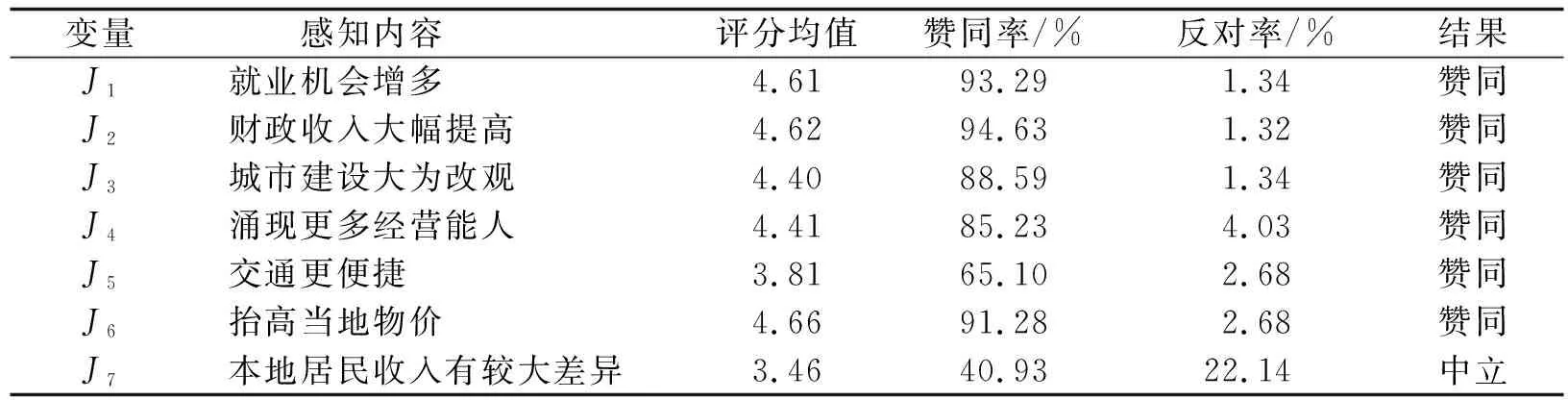

3.2.2 居民的旅游扶贫经济感知 因子载荷的大小反映居民对该项公因子的敏感程度.数据显示,经济对居民的影响最大,该公因子涉及问卷中的7个变量,调查结果列于4.根据Tosun的观点,李克特五级量表评分均值1~<2.5表示反对,2.5~<3.5表示中立,3.5~5表示赞同.本研究的赞同率为非常赞同与赞同之和占样本数的百分比,反对率为非常不赞同与不赞同之和所占样本数的百分比.

表4 居民的旅游扶贫经济感知

评分均值高低反映居民的感知强弱.分析表4中的数据可知,正面感知较强的有“就业机会增多”“财政收入大幅提高”“城市建设大为改观”“涌现更多经营能人”(均值均超过4.0),说明旅游扶贫给居民首先带来的是经济感知,旅游业可以增加就业机会和经济收入,带动基础设施建设及相关产业发展.这与文献[3,5,9]所得结论一致.旅游业对经济的负面影响体现在居民普遍认为“抬高当地物价”(均值4.66,91.28%赞同),以及部分人认为“本地居民收入有较大差异”(均值3.46,40.93%赞同),这是因为他们的经营能力弱,经营规模小,收入有限,甚至少数人无法参与旅游经营,但他们仍要承担旅游带来的高消费.

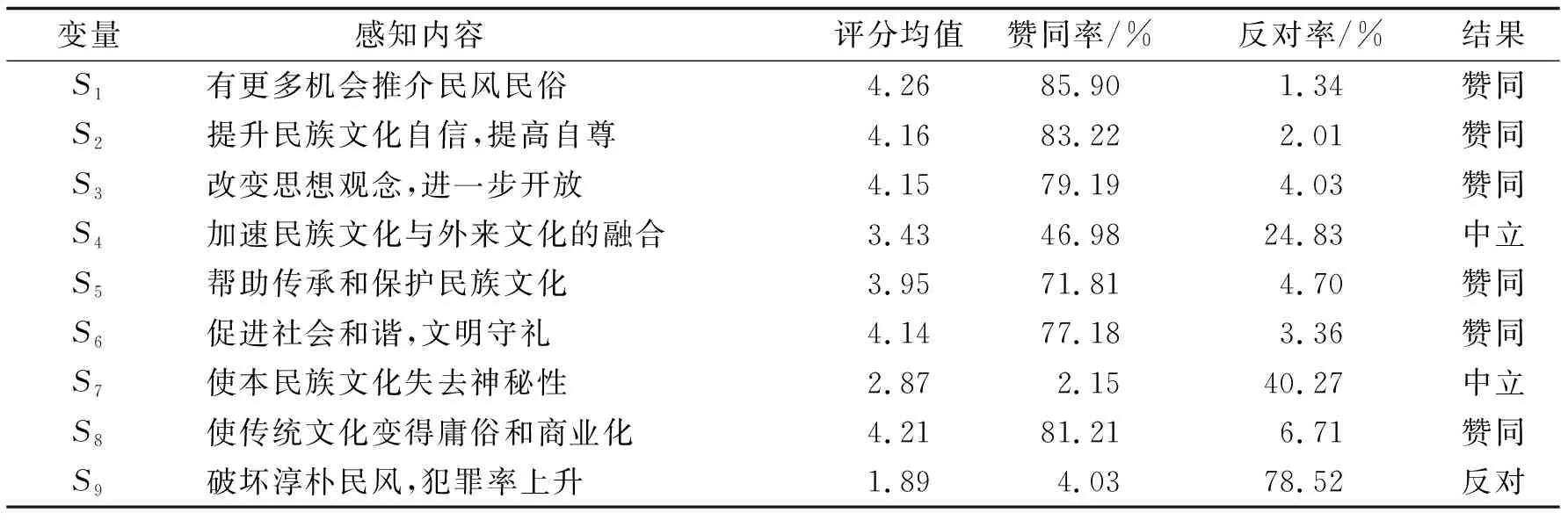

3.2.3 居民的旅游扶贫社会文化感知 社会文化公因子对方差的贡献率为69.13%,提供的信息量居首,说明居民对社会文化关注度很高.调查结果列于表5.

表5 居民的旅游扶贫社会文化感知

从表5可知,居民普遍赞同旅游业“有更多机会推介民风民俗”“提升民族文化自信,提高自尊”“改变思想观念,进一步开放”“促进社会和谐,文明守礼”(按照均值大小排列);46.98%的居民认为旅游业“加速民族文化与外来文化的融合”,说明旅游是一个游客与当地居民文化互动的过程;旅游业同时对当地社会文化产生负面影响,如“使传统文化变得庸俗和商业化”.居民明确反对旅游业“破坏淳朴民风,犯罪率上升”,对旅游业“使本民族文化失去神秘性”分歧也较大,因这2项因子的因子载荷小于0.4,故剔除.[10]

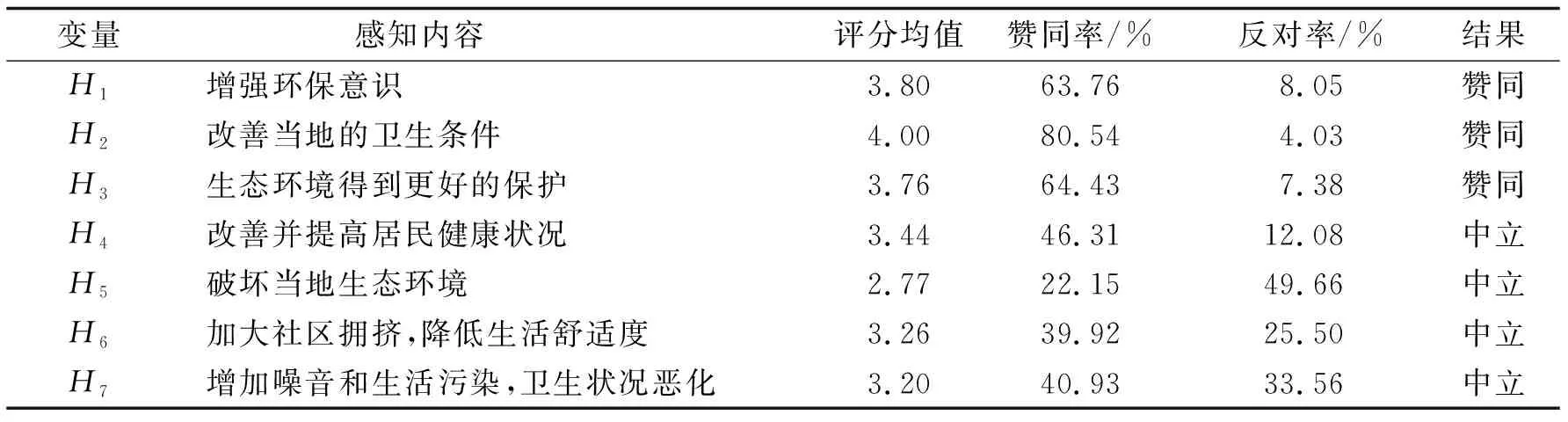

3.2.4 居民的旅游扶贫环境感知 最初设计的23个感知因子中环境公因子涉及7个,调查结果列于表6.

表6 居民的旅游扶贫环境感知

由表6可知,关于环境的影响,正面感知只有“改善当地的卫生条件”的均值为4.00,“增强环保意识”和“生态环境得到更好的保护”的均值小于4,但居民对这3项均持赞同态度;居民对负面感知(“破坏当地生态环境”“加大社区拥挤,降低生活舒适度”“增加噪音和生活污染,卫生状况恶化”)持中立态度.除“增强环保意识”和“改善当地的卫生条件”这2项因子的因子载荷大于0.4外,其他的均小于0.4,故剔除[10].从因子载荷和方差贡献率可知,与社会文化和经济相比,当地居民对环境的关注度不高,这一方面说明旅游业对经济和社会文化的正面影响强烈,另一方面也说明旅游业对环境的影响不大.当然,偏低的文化程度(高中、中专、中技及以下占69.80%)导致居民的生态环境可持续发展意识不强,也是居民对环境关注度不高的原因之一.

3.3 居民的旅游扶贫感知差异分析

3.3.1 性别产生的感知差异 男性与女性居民,对社会文化公因子均显示较高的正面感知(均值为男4.09,女4.79);对经济公因子的感知有差异(均值为男2.05,女3.65),这是因为女性往往掌管家庭经济大权,对旅游业带来的经济收入比较敏感;对环境公因子的感知趋同(男女均值均为2.25),说明不同性别的居民对这个问题看法一致,同时也说明旅游业对当地的环境影响不大.

3.3.2 年龄产生的感知差异 30~<40岁、40~<50岁和50~<60岁这3年龄段的居民对社会文化公因子最敏感(均值均超过4);40~49岁的居民对经济公因子的正面感知较强(均值3.82),其他年龄段的居民对此持中立态度;各年龄段的居民对环境公因子的感知均不强烈(均值最高3.23,最低2.14).

3.3.3 文化程度产生的感知差异 尽管居民的文化程度总体偏低,但是他们最为关注的是社会文化(均值均超过4),较高文化程度的居民对社会文化公因子的感知高于较低文化程度的居民,这个结论与文献[6-7,10]结论类似;文化程度不同的居民对经济和环境公因子的感知无差异(均值分别为2.93和2.72).

3.3.4 家庭人均月收入产生的感知差异 不同家庭人均月收入的居民对社会文化和经济公因子的感知均强烈(均值分别为4.20和4.16);人均月收入在2 000~<5 000元的居民对环境公因子的感知较高(均值均超过4),其他收入的居民对此持中立态度.

3.3.5 职业产生的感知差异 景区的旅游扶贫,最直接受益的是个体工商户和从事与旅游相关职业的居民,所以他们比其他职业的受访者对3个公因子的正面感知更强(均值在4.5以上).不同职业的居民对社会文化和经济公因子均有正面感知(均值分别为4.69和4.73),对环境公因子的感知则出现差异(均值3.05~4.14不等).

3.3.6 居住时间产生的感知差异 在拟定的几个居住时间段(5年以下、5~<15年和15~<25年),结果都显示居民居住时间的长短不影响旅游扶贫感知.

3.3.7 家庭成员是否从事旅游业产生的感知差异 家庭成员从事旅游业的居民对社会文化公因子的感知(均值4.89)强于家庭成员未从事旅游业的居民(均值4.13),对经济公因子的感知出现差异(均值分别为3.67和2.04),而对环境公因子的感知无差异(均值分别为2.20和2.45).这说明家庭成员从事旅游业或从旅游中获益较大的居民比其他居民对社会文化和经济公因子持更正面的评价,同时所有人尚未意识到旅游业对环境的影响.

4 结语

调查结果表明,旅游扶贫经济效果最显著,体现在旅游收入增长、区域第三产业产值增加和新增城镇就业人数增多等,其次为社会文化效应,对生态环境的影响不大.

在调查过程中,有部分居民认为旅游业对经济产生负面影响,这是因为他们受到文化、经营能力等的限制,只能小规模、无组织地参与旅游经营,甚至少数人无法参与,致使从旅游活动中获得的收益很少,但他们却要承担旅游活动带来的高消费.此外,当地居民对环境的关注度不高,原因一方面是旅游业对经济和社会文化的正面影响强烈,另一方面是居民的文化程度总体偏低.针对这些问题,提出如下建议:

(1)赋予贫困人口共享旅游收益的权力.以当地居民脱贫致富为首要目标,使贫困人口参与旅游自主经营、旅游就业或融入旅游产业供应链;采用多种形式吸纳当地居民就业,保证他们被优先录用的权利;建立向贫困户倾斜的旅游利益二次分配机制,真正实现建档立卡贫困户的旅游精准扶贫,实现旅游扶贫政策和措施对弱势贫困人口的精准帮扶.

(2)增强贫困人口参与能力.有关部门应该通过各种层次、各种形式的技术培训,使贫困人口掌握参与旅游从业的技能,增强在市场经济条件下的自我生存能力、自我选择能力和自我发展能力,提高贫困人口直接或间接参与当地旅游发展的比例.

(3)坚持开发与保护相统一、环境利用与改造相统一,协同推进旅游扶贫与生态保护,不断增强旅游扶贫可持续发展能力.

参考文献:

[1] 王兆峰.民族地区旅游扶贫研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011:9.

[2] 冷志明,茹 楠,丁建军.中国精准扶贫治理体系研究[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(2):72-77.

[3] 邓小海,曾 亮,云建辉.贵州乌蒙山片区所属区域旅游扶贫效应分析[J].新疆农垦经济,2015(5):48-53.

[4] 李 佳,田 里.连片特困民族地区旅游扶贫效应差异研究——基于四川藏区调查的实证分析[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2016,33(6):96-102.

[5] 邓小海,曾 亮,罗明义,等.云南乌蒙山片区所属县旅游扶贫效应分析[J].生态经济(中文版),2015,31(2):134-138.

[6] 蒋 莉,黄静波.罗霄山区旅游扶贫效应的居民感知与态度研究——以湖南汝城国家森林公园九龙江地区为例[J].地域研究与开发,2015,34(4):99-104.

[7] 秦远好,马亚菊,刘德秀.民族贫困地区居民的旅游扶贫影响感知研究——以重庆石柱县黄水镇为例[J].西南大学学报(自然科学版),2016,38(8):74-82.

[8] 陈南希,罗 弢.湘西矮寨奇观景区生态文化旅游感知调查[J].吉首大学学报(自然科学版),2016,37(6):78-82.

[9] 向延平.湘鄂渝黔边区旅游扶贫绩效评价感知调查研究——以德夯苗寨为例[J].资源开发与市场,2009,25(7):655-657.

[10] 尹华光,赵丽霞,彭小舟,等.张家界非物质文化遗产旅游居民感知差异分析[J].经济地理,2012,32(5):160-164.