顾太清交游网络分析视野下“秋红吟社”变迁考

严 程

(清华大学 人文学院,北京 100084)

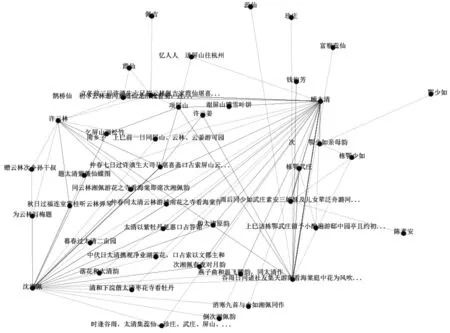

一、以顾太清为中心的闺秀诗坛图谱

活跃在道咸年间的满洲闺秀诗人顾太清,历来为学界所关注。她与钱、阮、许氏诸名流女眷的交谊以及同《名媛诗话》作者沈善宝的往来,也成为考察道光年间北京满、汉闺秀诗坛的重要线索。她们交往最为活跃的十年,几乎涵盖了顾太清创作生涯中的重大节点。因此,将道光十五年至二十五年的顾太清及其闺友著作编年,并提取关系人,可以借助数字手段更清晰地分析她们之间的交往轨迹。通过Excel输入她们唱酬诗中涉及的顾太清(西林春)、沈湘佩(善宝)、许云林(延礽)、许云姜(延锦)、石珊枝、李纫兰(介祉)、钱伯芳(继芬)、陈素安(瑞)、余季瑛(庭璧)、张佩吉(祥)等关系人共计855条人物-作品信息,导出至Gephi,就生成了顾太清及其闺友的关系图示。以明显的分布变化作为节点,可以将总表切割为以下三组图示:

图1 道光十五至十八年,顾太清与闺友往来示意图

道光十五至十八年(见图1)是顾太清与江南闺秀的初见阶段,主要的交往对象大多通过阮元子妇许云姜(延锦)等拓展。而与许云姜夫妇的相识,则有赖于奕绘与阮福的熟稔。因此,顾太清与闺秀缔交的最初阶段,仍是通过男性亲属(奕绘)的社会关系获得交谊。此后,通过与许氏姊妹等闺友的交往,顾太清渐渐拥有了被她称为“城南诸姊妹”的闺秀诗人交往圈。这一状况一直持续到道光十八年奕绘辞世。

道光十九年,经历痛失所天、骨肉不偕、颠沛流离的顾太清终于安定下来。此时,诗不再是她打发闲情的偶吟,而成为慰藉痛楚的良方。正是在这一年,顾太清与沈善宝、许云林、许云姜、钱伯芳、陈素安等缔结“秋红吟社”,并频邀社课。值得注意的是,道光十九年的频繁社课只持续了不足一年,便很快沉寂下来。因此,在图2中展示的大部分顾太清和沈善宝的关联节点,都集中在较早的阶段。此后,二人虽各自表现出非常活跃的特征,却在两年间少有联结。这一关系分布在道光二十二年的秋红社课重聚中再一次发生改变,持续到二十五年,也即顾太清口中诸闺友“星流云散”时。此后,虽然诸人仍有诗札往来,但以顾太清为中心的北京满汉闺秀诗坛,已经不复往日的热闹繁盛。

图2 道光十九至二十二年,顾太清与闺友往来示意图

在数字图表所展示的作品-人物布局变化中,可以清楚地观察顾太清不同阶段与闺友交往的形态,并特别能够见出其关系网络生长的趋势。如图1所示,最初在法源寺“邂逅江南秀”时,奕绘、顾太清夫妇与阮福、许云林夫妇相遇,此后的一段时间里,顾太清谨慎地同阮氏、钱氏贵戚女眷相结交,并声明自己对于“诗名”的淡泊。这时,她的社会关系尚处于不自主的依附阶段,而诸闺友也多以官宦女眷的身份相与缔交。在这个阶段的最后,顾太清的“城南诸姊妹”吟咏圈,事实上成为一种自发的“拟家庭社会关系”,显现出女性交往由附庸、模拟的家庭关系向真正的社会关系转变的趋势。重大的转折发生在沈善宝出现之后,亦即图2所展现的情况。杭州闺秀沈善宝入都并通过许云林与顾太清相结交,孤身北上的沈善宝并非名宦之后,仅凭新刻的诗集拜谒名流,意欲扬名京师,这与顾太清先前所交往的闺秀在身份和自我认识上都有相当的不同。且沈善宝与顾太清的结识,有赖以许云林为代表的杭州闺秀圈的引荐,已然摆脱了作为男性亲属关系附庸的交往模式。然而,这一关系所包含的潜在矛盾,亦即自觉求名的知识女性与相对保守的贵戚命妇之间对于“名”的不同认识,也在她们此后的交往中暴露出来,并于秋红吟社的密集聚会与陈文述伪作的揭露事件中被放大,导致了诗友网络的骤然塌陷。在顾太清创作生涯的后半期,其满洲命妇的身份由于子女嫁娶和缔结姻亲获得凸显,遂得与著名的满州诗礼名门相往来;同时,沈善宝编撰的《名媛诗话》也初具规模,握有人物品评权柄的沈氏在北京闺秀诗坛地位重获重视;联结顾、沈两端的许云姜北归,也为故友重聚创造了重要的条件。因此,道光二十二年,北京闺秀诗坛迎来了当时满汉诗媛颇具规模的一次诗会,亦即秋红末社的天游阁海棠诗会。图3所展现的,就是在这次齐聚之后,满汉闺秀诗友相邀、往来唱和的情形。虽然此后各为家事所累,再未聚集如此规模的诗会,但诗友之间的交谊却得以延续。这时,诗歌真正成为女性友谊的媒介与载体,并为她们创造了精神上赖以栖息的“公共空间”。下文即以图示所展现的阶段作为划分依据,对其中涉及的史实和交游活动分别加以考察,藉由数字方法所提供的线索,揭示顾太清等闺秀诗人社会交往形态及其阶段。

图3 道光二十二至二十五年,顾太清与闺友往来示意图

二、满洲命妇与江南闺秀

道光十五年的春天,太清与奕绘同往法源寺赏海棠。往名刹古寺游览,本是奕绘夫妇的日常。奕绘诗里“日昨看花侣,新诗满寺传”颇有些自得的情景,想必也不少见。然而在那里遇见寓居京城的江南闺秀许云姜、石珊枝、李纫兰,却不经意成了太清结交闺中诗友的开端。在《法源寺看海棠遇阮许云姜许石珊枝钱李纫兰即次壁刻百福老人诗韵二首赠之》*顾太清:《法源寺看海棠遇阮许云姜许石珊枝钱李纫兰即次壁刻百福老人诗韵二首赠之》,金适、金启孮校笺《顾太清集校笺》,中华书局2012年版,第107页。里,太清写道:“邂逅江南秀,檀乐法界烟。题诗寄同好,问询绮窗前”。果然,“日暮来青鸟,惊人丽句传”,太清不久便收到了云姜回赠的诗柬。欣喜的她再次答赠《叠前韵题画海棠扇答云姜三首》,接连写下三首诗并一幅海棠画扇回赠。 “何幸城南寺,相逢十日前”,这已是距法源寺赏花十日以后的事了,可是太清的热情却丝毫未减。奕绘《金错刀·题太清画碧桃海棠团扇》*奕绘:《金错刀·题太清画碧桃海棠团扇》,金适、金启孮校笺《顾太清集校笺》,中华书局2012年版,第440页。词里有“一双翠鸟花间宿,同类相亲本不奇”之句,似乎与太清回赠诗里“梵宇逢仙侣”相应,却也不经意道出了太清与云姜一见如故的个中缘故——同类相亲。不久,新的和诗又成,题如小序:“春日游法华寺前后和钱侍郎韵诗五首,乃云姜遂和至六首,纫兰和诗至七首并又篆书七言长歌送来,余不获已复次前韵三章答之。” “娓娓佳章至,煌煌秦篆传”“何期闺阁辈,杰出欲空前”“二子真知我,相期雅颂前”——此时的太清,与这一双来自江南的闺阁才女,已然笔墨订交、倾盖如故。

于是,很快又有了再次相约赏花。这一次,太清记道:“四月廿二云姜招同珊枝、素安、纫兰过崇孝寺看牡丹,遇陆秀卿、汪佩之。是日云姜以摺扇嘱写,归来画折枝梅,遂书于扇头。”看海棠不过月余,太清已结识了许云姜、石珊枝、李纫兰、陈素安、陆韵梅、汪佩之诸江南名媛。许云姜名延锦,钱塘人,是江南文坛名媛梁德绳与学林名儒许宗彦之女。梁德绳晚号古春轩老人,是当时江南名擅一时的闺阁翘楚,兼擅格律与弹词,不但育有云姜、云林(一年后亦北上京师)两姊妹,还是教养才女汪端长大的姨母*梁德绳:《小韫甥女于归吴门以其爱诗为吟五百八十字送之即书明湖饮饯图后》自注“伯父学士公念小韫孤独每属余护视”,《古春轩诗集》二卷,[清]道光刻本卷一,第17页。,后亦与太清诗柬往来、多有酬赠。云姜系阮元子阮福室,有《鱼听轩诗》*胡文楷:《历代妇女著作考》清代九,上海古籍出版社2008年版,第560页。,随夫寓居京城。石珊枝是独学老人石蕴玉之女,许乃普兄许乃嘉妻*徐雁平:《清代文学世家姻亲谱系》,凤凰出版社2010年版,第273页。,此钱塘许氏与许云姜家联谱,素来亲厚。李纫兰是当朝名儒显宦钱仪吉的儿媳,不但善诗,兼工篆书。陈素安*沈善宝:《名媛诗话》卷六,载王英志编:《清代闺秀诗话丛刊》,凤凰出版社2010年版,第447页。名瑞,元和人,晚岁依太清教授二女。汪佩之名纫兰,吴县人,内阁侍读潘曾绶妻,集名《睡香花室诗钞》夫妇皆有诗名*胡文楷:《历代妇女著作考》清代九,上海古籍出版社2008年版,第352页。。汪佩之姒陆韵梅,侍郎潘曾莹妻,亦有与夫同名诗集《小鸥波馆诗钞》*胡文楷:《历代妇女著作考》清代九,上海古籍出版社2008年版,第620页。。

太清兼善诗词书画,从此与江南诗媛官眷往来不断,仍以云姜、珊枝、纫兰为最密。不久先有《复用韵题听松楼遗稿》一律,这听松楼遗稿,正是李纫兰的丈夫钱宝惠(子万)之嫡母所作。复又为悼念许云姜甥女、许云林之女的《昙影梦痕图》题诗、词各一首,因此再与云姜之妹云林、母梁德绳结下不解之缘。再因云姜惠赠,有《谢云姜惠普洱茶用来韵》《再用韵》两首,并有“来诗索钱野塘山水,予以壁间四幅画解赠之。先以画倩题,不意今为鱼听轩有也”之序,语似嗔怪,实则亲昵;不日又有《次日云姜书来告我四幅云山尽为纫兰移去奈何云云予复以野堂紫薇水月一轴相赠遂倒压前韵成诗五首》一题,云姜索去的画又被纫兰移走,谓之奈何云云,太清果然无奈再赠一幅,于才结识几个月的三人而言,这番光景倒像是闺中嬉戏了多年的姊妹一般。不多时,太清的《向云姜乞姜梅戏成二律》中,一句“为问甕中馀几许,数枚乞我醒诗脾”也仿佛小儿女情态,在闺友面前尽显娇嗔可爱。之后的两年时光,太清与她们同游共赏、往来唱和,甚至寒冬时节也要赏雪西山、集会室内,或次韵或同题,好不热闹。直到道光十六岁暮,云姜夫妇将扶柩回扬州,归期已定,太清与闺友集于珊枝斋中,有《思佳客》小令,记曰:“腊九日,同云林、云姜、纫兰、佩吉集于珊枝斋中,时云姜行有日矣,佩吉鼓《阳关三叠》,尽一日欢。归途,城门将阖,车中口占。”这里又有了新闺友云林、佩吉的加入。佩吉姓张名祥,徐石林比部夔典室,工琴善画*沈善宝:《名媛诗话》卷六,载王英志编:《清代闺秀诗话丛刊》,凤凰出版社2010版,第453页。。云林是云姜的姐姐,名延礽,集名《福连室吟草》。太清曾在为云林集写下的题词里说“知名彼此情先熟”,这无疑是因为云姜的介绍;又说“新诗示我妙无加,词调更堪夸”。工诗善词的太清,对云林的赞美溢于言表。不久,同样通晓音律的云林又赠太清古玉琴帚,这一次,太清在次韵《唐多令》里写下“愿得一生常聚首,丝竹事,乐中年”的答语,情真语挚。这一年是道光十七年,太清三十九岁。

果然不负她的期待,不久后雪中与诸姊妹分韵作《飞雪满群山》,于太清词中见“花光照眼、花香染袖、花底醉游人”“云笺佳句,朱弦法曲,何输桃李春园”句,可知闺友相聚时的欢喜。此后更携霞仙与城南诸姊妹,上巳修禊、仲春泛舟、南谷同游、新麦共赏,自不必说。是年春夏,太清的闺友里又添了集名《绿净山房诗钞》的才女余季瑛,集名《鸿雪楼诗词集》的沈善宝。季瑛是许乃安妻,石珊枝娰。是夏在季瑛的绿净山房“倒清尊、群贤咸集,骋怀游目”一集之后,这里便又成了太清与闺友们的一处雅集之所。与钱塘沈善宝的见面则是在岁暮,善宝字湘佩,与云林素厚,甫一抵京,便同太清相晤,往来《一丛花·题湘佩鸿雪楼词选》《题钱塘女史沈湘佩鸿雪楼诗集二首》《和宗室太清夫人题拙作集原韵》*沈善宝:《和宗室太清夫人题拙作集原韵》,载珊丹校注:《鸿雪楼诗词集校注》,中国社会科学出版社2012版,第174页。《叠前韵答湘佩》《太清夫人面定金兰走笔成此即用前韵》*沈善宝:《和宗室太清夫人题拙作集原韵》,载珊丹校注:《鸿雪楼诗词集校注》,中国社会科学出版社2012版,第176页。几度次韵相叠,一个赞“彩笔一支,新诗千首,名重浙西东”,一个称“大罗天上霓裳曲,羞煞人间咏絮才”,可见才女相惜。这一年亦有闺友离散,先是珊枝子早逝后旋归杭州,不久纫兰亦随宦大梁,太清在送别纫兰的《金缕曲》中写道,“年来送客愁相踵”,不禁有“聚散本来无定数”之叹。不出半年,珊枝弃世,再没能回到北京,却应了送别时“也知欲见真无日,水远山长尽此生”之谶。此时已是道光十八年,太清四十初度。这一年注定不平静,春日云林招游三官庙,太清未能赴约时,发出“人事不清闲,再到花时又一年”的感慨。这一年,太清与闺友只得六月尺五庄看荷花之聚。

三、秋红吟社中断疑案

道光十八年七月初七,奕绘辞世。四十岁的太清痛失所天的同时,还“亡肉含冤”被迫携幼子仓促搬离王府,一度赁居养马营。后鬻金凤钗才勉强购得一处住宅。此后太清一度生活窘迫,零星的记事诗中记录了许滇生、项屏山夫妇除夕送银鱼螃蟹、春日送花,甚至使仓头送糠饲猪,又及园中种竹笋事,不可谓不凄凉困苦。屏山姓项氏,是许滇生继室、词人项鸿祚(莲生)姊,精于诗词,通晓音律,善于鼓琴,很快成为太清的知己好友。道光十九年秋红雨轩定居后,太清检索零落诗篇,重聚旧日闺友,结秋红吟社,不到一年间聚为社课十余次,社中课题如《咏残荷》《牵牛》《听琴》《秋柳》《寻辽后梳妆台故址》《红叶》《忆西湖早梅》《雁来红》《冰床》《暖炕》《女游仙》等。

参照湘佩所记,前后参与者有许云林、钱伯芳、项屏山、许云姜等。余季瑛、吴孟芬、陈素安、张佩吉亦曾参与集会。闺友雅集,座中分韵、次第相邀,十分热络。然而自十九年初秋至二十年春末,持续了不足期年的诗社又忽地没了下文。使诗社戛然而止的原因,恐怕也要从太清当时写下的一首言辞激烈的诗说起。《女游仙》一课之后,太清于陈文述柬云林信中见到冒名自己的和诗,十分气愤,用其韵作诗讽之。诗前记曰:“钱塘陈叟字云伯者,以仙人自居,著有《碧城仙馆词钞》,中多绮语,更有碧城女弟子十馀人代为吹嘘。去秋曾托云林以莲花筏一卷、墨二锭见赠,予因鄙其为人,避而不受。今见彼寄云林信中有《西林太清题其春明新咏一律》并自和原韵一律,此事殊属荒唐,尤觉可笑。不知彼太清此太清是一是二?遂用其韵以记其事。”诗曰:“含沙小技太玲珑,野骛安知澡雪鸿。绮语永沉黑暗狱,庸夫空望上清宫。碧城行列休添我,人海从来鄙此公。任尔乱言成一笑,浮云不碍日头红。”观其诗及小序,其意有五:一曰陈文述确曾托云林投赠,太清鄙其人不受。二曰陈文述寄云林诗中有假冒太清题咏,且自为和诗。其三鄙薄陈文述的“含沙小技”,并诅咒其“绮语”。其四自谓不愿与“碧城行列”相瓜葛。其五重申此事如浮云掠日,不妨碍自己的清誉。先说对陈文述的鄙薄,陈本阮元门生,太清与其子妇汪端亦有诗柬往来,早前还曾为“碧城行列”的《生香馆遗集》题词,不至于无端鄙薄远在钱塘的陈文述。然而联系奕绘去世前后太清诗词间 “炎凉随气候,何必更疑猜”“报遗憾,讹言颠倒”等语,加之奕绘身后太清“亡肉含冤”的遭遇、“乱蝉声里拂吟鞭”的心境,可见那时的太清对声誉之敏感,已是惊弓之鸟。虽不知陈文述曾有何种作为,但当时文人对他网罗一众碧城女弟子的行为是颇有微词的,太清不愿与这样的声名为伍,亦属当然。可怪的是,既然知道云林与太清交好,陈文述为何还要将假冒的诗出示云林呢?太清说,这里的假冒另有玄机,谓之“含沙小技”。既然云林的路线未通,与陈文述有联系、又有能力说动太清题诗的人还有谁呢?检索社课以来,在沈善宝(湘佩)的集中,《红叶》一社之后,赫然有《陈云伯大令文述以各著见示索题》*沈善宝:《陈云伯大令以各著作见示索题》,载珊丹校注:《鸿雪楼诗词集校注》,中国社会科学出版社2012版,第212页。一组题诗,并于最末一首自注“秋红社此课劳君鉴定以拙作冠场”。《鸿雪楼集》编年齐整,次序井然,可以想见“此课”正是红叶一课,在太清社课诗中亦有此题。这与太清所说的“去秋”托云林投赠之时日,相去不远。因而太清的“含沙”颇可能指向陈文述借湘佩之名索题未果,做了手脚。且陈文述若明知题诗是假冒,为何又出示云林,似乎亦难解释,所以疑惑更可能导向其时恰在瓜田李下的湘佩。若这样说来,由鄙薄陈文述进而波及“碧城行列”,亦可能指向与碧城早有瓜葛的湘佩。

此后诗课一度骤停。太清于《四月八日同屏山云林湘佩家霞仙游翠微山次湘佩韵》中与湘佩同游次韵,又有“壮游聊可散烦襟”一句明指此事,继而道“千岩苍翠疑风雨,万木婆娑认浅深”,表示事态不明而有所怀疑。后文更有“略径斜通石路曲,远村遥指夕阳沈。相期更约看红叶,敢负同来此日心”句,文意似诘,又暗嵌“沈相期”三字,更在春游时重提“红叶”(即湘佩请陈文述评鉴的社课题目)事,不知是否含有对湘佩相欺的猜疑诘问。此后两人唱和骤减,再次相遇已是这年初冬。在这次余季瑛招饮绿净山房的赏菊会上,除了太清、湘佩,还有云林、云姜、佩吉诸姊妹在座。太清借口为城门所阻,提早离去,到家便次湘佩韵写下了“自愧题诗输沈约,吟成七步竟消闲”的诗句。联系前文提到陈文述评湘佩为社课之冠时,湘佩自矜“一集秋红新夺锦,漫劳刮目沈东阳”之句,太清的“沈约”明指此事,似褒实讽。如此说来,“七步”看似称赞湘佩走笔立成的快诗,其实也暗含“相煎”的诘责了。这段日子里,太清愁苦卧病,虽然笔墨无多,却在《踏莎行·恨·次屏山韵》里留下“待安排处费安排,旁人错解成闲话”之句,又在随后的《踏莎行·遣闷》里发出“敢将沦落怨天公,虚名多为文章误”“但求无事是安居”的感慨。

四、海棠末社之后

第二年春润三月时,同往年一样,太清与闺友们再赏海棠,又集于红雨轩中。这一次,太清在《惜余春慢·闰三月三日邀云林湘佩红雨轩赏海棠座中分咏》中写道:“旧事休题且拚,共倒芳罇”。只是不再提起,却并没有忘记。此后两年间,太清忙于安排子女嫁娶家事,又多与宗室往来,终于在时任宗人府令定郡王载铨等人的帮助下得以昭雪前冤。这期间,太清因为载钊娶妻秀塘而与亲母栋鄂少如(珍庄)和其妹修篁武庄订交。对珍庄、武庄的家学,湘佩《名媛诗话》有一则记录:“宁古塔如亭夫人,字竹轩,有《如亭诗钞》,为铁冶亭尚书保淑配。工诗、善草书兰竹,兼能骑射, 识见过人。诗致清峭。”幸运的是,儿媳秀塘、女儿叔文、以文及亲母少如皆能诗,太清有诗题《暮春闲吟讲得四局值秀塘媳叔文以文两女姑嫂学诗倩予代写遂足成此律》,惬意之情溢于言表。又有《次栋鄂少如亲母韵》,句曰:“妙论多君情最雅,佳章示我句尤清”。于是转眼到了道光二十三年,由《上巳访栋鄂武庄留予小酌遍游邸中园亭且约初十日过予天游阁看海棠归来赋此(自注曰:武庄为辅国公祥竹轩夫人)》一诗与武庄相约海棠社,果然又有了谷雨日海棠一社。重回天游阁的太清心情大好,虽然海棠为风吹散仅存两盆,却不减起社兴致,在诗题中记曰:“谷雨日同诸社友集天游阁看海棠,庭中花为风吹损,只妙香室所藏二盆尚娇艳怡人,遂以为题各赋七言四绝句”。湘佩集中记这次社课有太清、富察蕊仙、栋鄂珍庄、修篁武庄、项屏山、许云林、许仲绚(云姜)、钱伯等数人*沈善宝著、珊丹校注:《鸿雪楼诗词集校注》,中国社会科学出版社2012版,第242页。,中断已久的诗社重开,海棠一社可谓盛况空前。此时的太清,因为尽扫前事阴霾,儿女和乐、闺友咸集,终于又有了往日的欢颜。湘佩诗末句“笑侬眼福真修到,来看重台命妇花”,写尽当日雍容喜乐。此时旧日闺友重聚,太清《倒次湘佩韵》“误人最是笔头花,乐事无多恨转馀”,算是对前情一笔带过,重又“晓窗欣诵故人诗”;湘佩随后的《落花和太清韵》,也以“有客天涯多感慨,凄莺恨蝶莫相猜”解开心结,转而“又见风光转惠兰”。此后的两年间,太清与云林、云姜、湘佩、屏山相聚偕游,与珍庄、武庄、素安舟中次韵,很是悠然,虽不似初遇闺友时那样往来相接,也不似困顿中以社课自慰那般寄情笔墨,却更多几分人到中年的惬意,少了些为儿女辈的担忧、为蜚短流长的烦恼。

然而,二十五年屏山暂归杭州,二十八年云林就养维扬,至咸丰间沈湘佩途经扬州南下时有留别云林、云姜、伯芳诗*沈善宝著、珊丹校注:《鸿雪楼诗词集校注》,中国社会科学出版社2012版,第369页。,可见太清的社中姊妹到此时大半离京。此后咸同以降,时事动荡,吟红诸姊妹亦随宦天涯、修短各异,即便湘佩、屏山、云林皆一度重回帝京,却再难齐聚太清惦念的每一位诗友。咸丰七年,云林长途北上不久,在北京去世。太清挽词记离别十年后相见的场景,却是“说离乱兵荒”。咸丰十年,英法联军入侵,之后又发生了举国震惊的火烧圆明园事件,太清接到湘佩说要来避乱的信后杳无音信,霞仙也失了消息。后湘佩辗转到京,于同治元年六月十一下世。太清为湘佩所作的挽诗中,记下她离世前十日二人相见的场景,有“与君世世为兄弟”之约,令人动容。湘佩离去后的长夏,太清独坐雨窗,再检旧章,在《雨窗感旧》的诗序里记道:“同治元年长夏,红雨轩乱书中捡得《咏盆中海棠》诸作。旧游胜事,竟成天际浮云;暮景羸躯,有若花间晓露。海棠堆案,红雨轩争咏盆花;柳絮翻阶,天游阁分题佳句。今许云姜随任湖北,钱伯芳随任四川,栋阿少如就养甘肃,富察蕊仙、武庄、许云林、沈湘佩已作泉下人。社中诸姊妹唯项屏山与春二人矣。二十年来星流云散,得不伤心耶。”同治八年,在京的最后一个闺友项屏山扶柩回杭州,太清送至通州,夜话舟中,再订“来生作姊妹弟兄”之盟,归来不久却得到屏山殁于临清道中的消息。至此,从三十七岁那年天宁寺看海棠偶遇云姜、珊枝、纫兰,到七十一岁的太清送别最后一个在北京的闺友项屏山,三十余年间在诗中结下的友谊与在友谊中留下的诗篇,使得今天的我们仍能循着字纸间的痕迹,勾连出一百五十年前,十几位身负诗才、雅擅文字的女子,在我们脚下这片帝京的土地上,一段诗社常邀、花笺频寄的诗友生涯。

——论《历代闺秀词话》的价值

——论清人清代闺秀诗歌选本的嬗变与价值