吉林省收缩城市的空间分布与影响因素分析*

杨 琳 何邕健 YANG Lin, HE Yongjian

0 引 言

改革开放以来的中国经济发展取得了瞩目成就,但近年来区域发展不平衡问题却更加显著。一方面是中心城市特别是东部地区沿海城市更加发达,另一方面则是边缘城市特别是中西部、东北部地区城市出现收缩现象。人口的流失给收缩城市的发展带来了极大挑战。相比较而言,国外收缩城市研究经历了从数量变化与表现特征等外部视角向动因机制与规划策略等内涵视角的转变[1-6]。然而,由于国内外对于城市的空间界定和城市人口规模相差很大,国内学界对于收缩城市的概念界定还没有明确和统一的中国化标准;其次,绝大多数中国收缩城市仍处于收缩进程的初始阶段,收缩度没有西方国家剧烈,且并未表现出结构性经济危机的相关特征,其具体特征和影响因素也因地域而异[7-10];再次,国内相关研究对收缩城市的人口减少与空间扩张关注较多,但对收缩城市的经济、社会、文化等外延要素缺乏具体深入的实证研究。总体而言,中国的收缩城市面临着空间膨胀、经济增长和人口流失的复杂局面,其语境比西方更多样化,亟待构建起符合中国“地方性”的收缩城市研究框架[11]。

东北地区与美国锈带城市类似,多数为因煤炭和钢铁工业繁荣起来而后经历人口流失的资源导向型城市,因而其收缩现象已成为中国收缩城市的研究热点。已有的东北收缩城市研究已经取得了初步成果,收缩的研究框架已初步构建起来。但少有从更精细的空间尺度出发剖析收缩影响因素的研究。因此,本文以县及县级市为基本研究单元,深入分析吉林省城市收缩的现状和形成机制,既可以丰富中国收缩城市的研究成果,又可以为吉林省收缩城市的相关规划提供借鉴与参考。

1 吉林省收缩城市的空间分布

1.1 研究区域基本情况

研究区域吉林省位于中国东北部,面积约18.74万平方千米,北接黑龙江省,南接辽宁省,西邻内蒙古自治区,东与俄罗斯、朝鲜接壤。辖区内有长春1个副省级城市、7个地级城市和延边朝鲜族自治州(以2010年行政区划为准)。总体来看,常住人口方面,自2010年起吉林省人口增长显著变缓,全省每年仅净增约1万人,且人口增长率显著下滑并始终维持在0.04%左右,远低于全国平均水平。经济方面,吉林省2007年GDP增长率达到峰值23.62%,2008—2009年受全球金融危机的影响增速明显下降,自2009年开始经济增速开始回升并于2011年达到21.94%后急剧下滑,2015年GDP增速仅为1.88%,低于全国平均水平(图1)。近几年吉林省经济虽为东北三省中发展最快的省份,但仍位于全国最低水平行列。

1.2 吉林省收缩城市的识别

目前,国内对于收缩城市的识别主要集中于两个方面的争论:一是地理空间上的“城市”与行政区划上的“城市”不对等[12],这多由于撤县设区、撤地设市等行政区划调整造成;二是日益频繁的人口流动使得人户分离现象愈加明显,需从户籍人口、常住人口、城镇人口、就业人口等不同角度的人口指标中找出反映城市人口真实数量变化的指标。本文综合国内外研究中对于收缩城市的定义,从广义和狭义两个层面对收缩城市的人口及空间范围进行定义。广义上的收缩城市指的是市/县域常住人口为研究范围,可以从总体上反映人口的分布和变动状况;狭义上的收缩城市以中心城区(城镇化水平大于80%的地区)常住人口为研究范围,更为准确地反映人口在城市空间中的集聚度。

1.2.1 研究范围和空间单元界定

由于本文以吉林省域为研究范围,因而研究对象定为广义层面的收缩城市。考虑到吉林省行政区划的变动,以2010年吉林省县级行政单元为基本研究单元,对其他年份行政单元进行相应的数据调整。最终,将研究对象确定为市所辖全部县级行政单元(地级市市辖区为一个基本研究单元),共包括48个研究单元。

1.2.2 人口数据

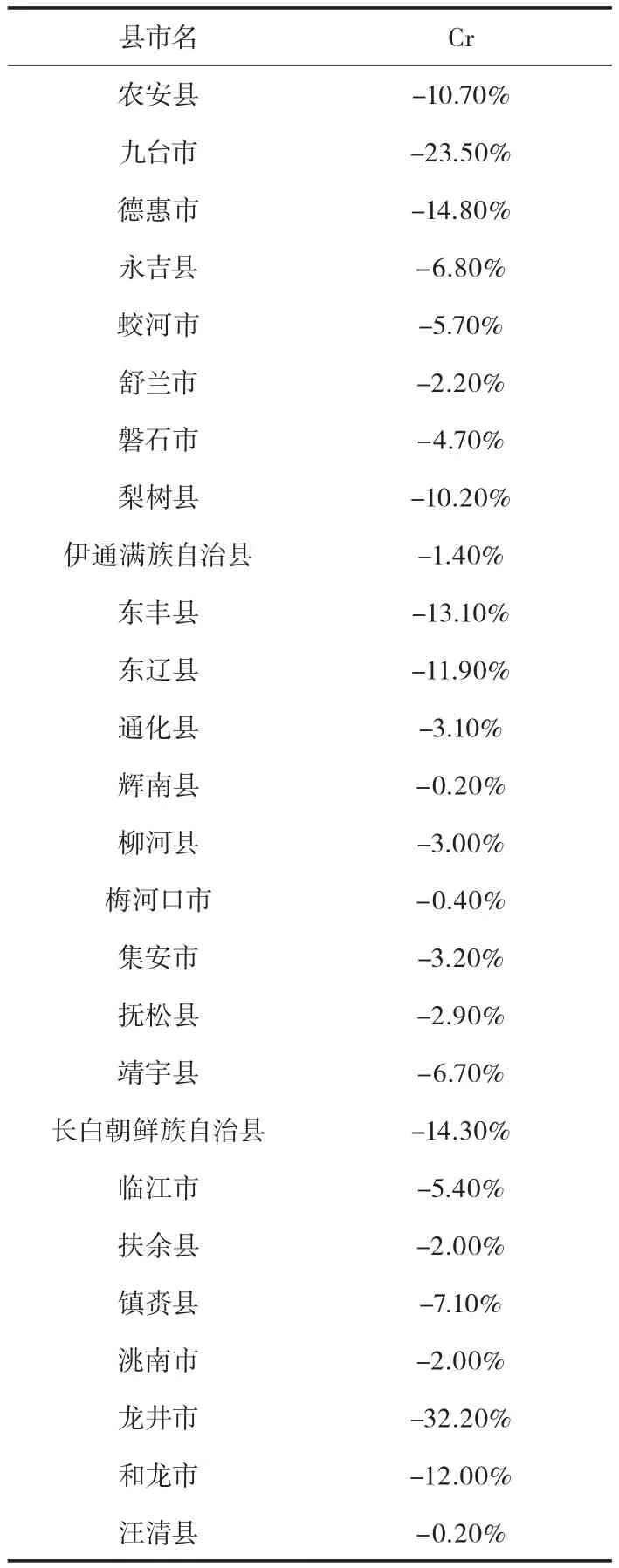

研究采用数据为第五次人口普查(2000年)和第六次人口普查(2010年)统计数据。具体算法如公式1,Cr表示常住人口口径下的城市收缩度,计算得出表1。此外,《吉林省统计年鉴》(1984—2016年)中的户籍人口数据作为历史性人口数据可大致反映吉林省城市收缩的持续时间。

表1 以常住人口为判定指标测算的吉林省各收缩城市的收缩度Tab.1 shrinking cities in Jilin Province based on resident population

图1 吉林省与中国人口增长率和经济增长率变化的对比(2001—2015)Fig.1 comparison of population and economic growth rate between Jilin Province and China(2001—2015)

图2 吉林省1983—2015年12个收缩城市户籍人口变化(初始人口>40万)Fig.2 “huji population” change of 12 shrinking cities in Jilin Province from 1983 to 2015(initial population>40 million)

最终从吉林省48个行政单元中筛选出了26个收缩行政单元,包括11个县级市和15个县。综合考虑国内外城市人口收缩度的划分标准[13-15]和吉林省人口变动情况,将收缩程度分为四类(表2):即轻度收缩(0.0%~2.9%)、中度收缩(3.0%~9.9%)、重度收缩(10.0%~29.9%)和严重收缩(≥30.0%)。从行政区划上来看,市辖区均增长,而70%左右的县级市和县呈收缩状态;从收缩的程度上来看,65%的收缩城市其收缩程度小于10%,最严重的龙井市收缩程度达32.2%,但仍远小于国外严重收缩的日本夕张(89.6%)和美国底特律(61.3%)[16]。

1.3 吉林省收缩城市的发展进程

虽然人户分离现象使户籍人口数据不能完全反映人口的真实数量变化,但连续性的户籍人口数据可用以分析人口总量的变化历程。现将26个收缩行政单元分为两类:初始人口大于40万和初始人口小于40万①(初始年为1983年),进一步分析收缩的发展进程和持续时间。从图2和图3得知,1983—2000年间,多数收缩单元处于人口增长时期,这是我国1981—1990年间第三次生育高峰作用的结果[17]。与西方国家经历了较长时间的城市收缩不同,吉林所有收缩单元人口收缩现象发生在近15年左右,即经历了2000—2004年间人口的稳定时期后,大多数收缩单元于2004—2006年间达到了人口的高峰值并开始缓慢下降(扶余市由于行政区划调整因而存在数据异常)。研究表明,常住人口统计口径下的吉林省收缩城市其或为近五年来户籍人口持续减少,或为户籍人口总量(2015年)较人口峰值年下降2%以上的城市。因此,可以得出如下结论,吉林省确实存在收缩城市,但收缩历程较为短暂。

1.4 吉林省收缩城市的空间分布

吉林省人口分布变化整体表现出一种此消彼长、收缩与增长两极化的特点,且收缩与增长在空间分布上均表现出了一定程度的集聚和连绵特征。其中,增长的区域表现出了以市辖区为核心的集聚特征,其中多数市辖区单元人口增长超过10%,距离市辖区越远的县市增长程度越弱。珲春市虽位于边境地区但由于“长吉图开发开放先导区”等利好政策表现出了14.5%的强劲人口增长态势。而收缩的26个单元从空间分布上可以分为以下四类(图4)。

表2 按收缩度分类的吉林省收缩城市一览表Tab.2 list of shrinking cities in Jilin Province classi fi ed by shrinkage degree

图3 吉林省1983—2015年14个收缩城市户籍人口变化(初始人口<40万)Fig.3 “huji population” change of 14 shrinking cities in Jilin Province from 1983 to 2015(initial population<40 million)

图4 吉林省2000—2010年人口增长空间分异Fig.4 spatial distribution of population growth in Jilin Province from 2000 to 2010

1.4.1 环核心城市收缩圈

市辖区周围的县级市和县存在大范围的收缩,如长春市辖区周围的农安县、德惠市、九台市;吉林市辖区周围的永吉县、舒兰市、蛟河市;四平市辖区周围的梨树县;辽源市辖区的东辽县、东丰县等;且越靠近区域核心城市的收缩城市收缩度越大,随着距离的增大收缩城市的收缩度逐渐减小。

1.4.2 吉蒙交界收缩城市带

洮南市与镇赉县均位于省际交界处,这类收缩城市由于地处内陆腹地位置且远离区域核心城市,因而在分享交通红利与承接产业转移方面机会较少,且经济发展所创造的就业岗位偏少,从而导致人口的不断流失。

1.4.3 边境收缩城市带

延边朝鲜族自治州和伊通满族自治县、长白朝鲜族自治县具有其人口流出的个性特征,由于其朝鲜族人口占比较多且同邻国朝鲜、韩国语言相通,因而既承担着外国人的输入,又存在着本地人口的向外流出。但总体来讲,边境收缩城市的人口表现出强烈的出省、出国务工动向,因而表现出更为剧烈的收缩。

1.4.4 中部—南部收缩城市聚集区

由梅河口市、辉南县及周围收缩城市组成了吉林省中部—南部收缩城市聚集区,这些收缩城市既非“中蒙(珲乌)经济走廊”沿线城市,亦不在哈长城市群发展轴带上,经济的增长乏力导致了人口的不断流失。

2 吉林省城市收缩的影响因素分析

2.1 外部影响因素

2.1.1 外部经济环境因素

首先,全球生产体系重构塑造了新的区域与城市格局[18]。中国自2001年加入WTO融入全球化的浪潮后,发达地区的中心城市不断进行经济转型和升级,目前已形成了较为多样化的产业结构,能够应对新时期的经济环境。而吉林乃至东北地区仍保持原有的资源依赖性与结构单一性产业发展模式,在以信息化、服务业主导的全球经济竞争中难以找到自身的正确定位,导致经济的萎靡不振,引发了人口的收缩。

其次,经济周期衰退引发的生产过剩危机亦是产生城市收缩的外生因素[19],2008年金融危机以来全球经济的不景气使得中国以出口导向型为主的大部分城市均经历了经济下滑。生产过剩加上国际国内市场需求的低迷几乎对所有城市的对外贸易产生了打击,而单一产业结构主导的东北收缩城市经济脆弱性更大,抗风险能力更小,因而出现了经济“断崖式”下跌的境况,从而引发人口的流失和城市的收缩。

再次,中国经济迈入了调速换挡的“新常态时期”,去产能去库存的改革要求使得原本下滑的资源导向型产业更加惨淡。而东北城市普遍表现出了对煤炭、矿产等资源型产业较强的依赖性,仍以要素驱动、投资驱动为主,缺乏创新能力,因而产业与经济转型困难。经济的日趋衰落引发人口的不断流失,进而加剧了城市的收缩。

2.1.2 区位因素

吉林省地处中国边缘地带,东北内陆地区,无临海港口。虽然既与俄罗斯接壤,亦与朝鲜隔江相望,但内向型的区位条件并不利于资源与要素的扩散与集聚。与此同时,不稳定的地缘政治格局对于吉林省的经济发展亦是雪上加霜[20];缺乏出海口亦是影响吉林省国际贸易经济的一大因素。而吉林省内的收缩城市如洮南市、龙井市、和龙市又位于吉林省的边缘区位,地理条件相对闭塞,基础与公共服务设施建设较为落后。省内人口不断向服务水平更高的区域核心城市聚集,导致了边缘型城市的收缩。

2.1.3 气候因素

历史上,气候寒冷不适宜居民生产生活亦是吉林城市收缩的外生因素。从清末“闯关东”到建国后国家在东北地区大力发展重工业,曾使得关内人口不断向关外移民。现居住在吉林省的绝大多数居民都是移民的后代。由于冬季的严寒减少了生产生活作业的有效时间,寒冷的气候使人们更愿意留在室内,夜间消费和冬季消费相较南方皆大大减少。研究发现,东北人外迁的主要目的地即为离家较近的华北地区和气候宜人、温度适宜的滨海城市,这些城市更宜人的居住环境导致吉林乃至东北人口的不断流失。

2.2 内部影响因素

2.2.1 经济因素

2.2.1.1 产业结构趋同,域内分工与协作关系薄弱

在产业的功能配置方面,吉林省绝大多数城市产业重复性较高,都将石油化工、农产品加工、医药等部门作为主导产业,且均在现有基础上进行数量扩张,并未形成各自的比较优势产业,导致城市之间形成恶性竞争局面。

在产业的空间布局方面,大量优势产业集聚于长春、吉林、四平、通化、松原等城市的市辖区,并没有和周边的县级市、县形成分工与协作关系。自身可利用资源少,加上核心城市的辐射带动效应弱,导致收缩单元发展动力有限,经济增长日趋缓慢。

在三次产业结构方面,吉林省仍以农业和重工业为主,轻工业和第三产业发育不足。第一产业投入产出比低,生产方式落后。例如,辽源—通化—白山为主要农产品加工产业基地[21],虽然农业是劳动密集型产业,但随着新技术的推广和信息化平台的构建,使得劳动力需求不断减少,从而导致农业人口不断外迁以寻找新的工作机会。同时,第三产业发展缓慢,以交通运输仓储及邮政、水利等生产性服务为主,公共服务、物流、金融等新兴服务行业仍处于初级发展阶段。

2.2.1.2 传统工业和资源型产业比重大

一方面,虽然吉林省传统工业具有发展基础和资源优势,但过于庞大的体量导致工业内部的转型升级也面临着技术、资金、人才等多方面巨额的投入,同时高消耗、高污染、低附加值等突出问题对既有工业的可持续发展亦形成较大的阻碍;二是整体技术水平不高,导致产品的投入产出效率低下。多数企业仍只能生产产业链上游的初级产品,缺乏产业链中下游的人才、技术和资金引进,从而导致经济增长见效甚微,进而导致人口的外流和城市的收缩。

2.2.1.3 国有体制僵化,产业运行效率低

东北地区一直是国有企业占比最高的地区,长期适应了以需定供的计划经济生产模式,即国家保证产品的销量和价格,并且消除生产效率高低不等的工厂之间的直接竞争[22]。而从计划向市场经济体制转型的过程中,企业和政府仍走按需定制的旧有道路,产业运行效率低下,无法适应精细化、个性化、弹性化的后福特主义生产模式,因此逐渐被市场所淘汰。辽宁大学的崔万田[23]指出,东北地区 GDP 中有三分之二曾源自国有企业,而当时大部分国企入不敷出。

图5 吉林收缩城市空间分布图Fig.5 spatial map of shrinking cities in Jilin Province

图6 吉林省交通优势评价图(以乡镇为单元)Fig.6 evaluation chart of traffic advantage in Jilin Province (based on township unit)

2.2.2 人口结构因素

2.2.2.1 极低的出生率影响劳动力供给

一方面,东北地区计划生育政策贯彻力度较高,导致居民总体生育水平较低。2010年吉林省26个收缩单元平均出生率仅为0.69%,甚至小于中国城市化水平最高的上海,且2010年收缩单元人口平均自然增长率仅为0.13%,低于全国平均水平0.48%。另一方面,吉林省正经历着从高结婚率、低离婚率及初婚年龄低转变为以低结婚率、高离婚率、低生育率、混合家庭数量增长及初婚年龄高为特点的人口变迁过程,导致诸多城市生育率长期偏低。新生儿的大幅度减少直接导致劳动力供给的短缺,从而阻碍城市经济的发展。用工荒导致劳动力价格的不断上涨,从而推高产品价格,进一步抑制消费需求,降低社会总产出,这必然使得劳动密集型导向的传统经济增长方式难以为继,进而导致城市的收缩。

2.2.2.2 老龄化加重政府财政负担

收缩的城市已然进入全面老龄化阶段。人口老龄化亦意味着人口红利的逐渐消失和适龄劳动力供给的减少,这必将制约着收缩城市的经济增长,引发经济活力和城市活力的下降。且日益增加的老龄人口使本已入不敷出的财政支出变得更加捉襟见肘,养老金体系已然陷入危机。2015年吉林省人均GDP为51 086元,不到上海市一半,未富先老的困境将给政府的财政收入和支出皆带来较大的压力。政府为缩减开支减少公共设施的投入和服务水平,从而加剧了人口的流失。

2.2.2.3 人口尤其是高素质人才的外流加剧收缩

东北经济萎靡不振,加之企业体制僵化、思想保守,难以为青年人提供全面发展的优良平台和足够的收入,导致人口尤其是高素质人才向更加发达的地区外流。而这一过程更加使得地区经济丧失了创新所需要的人才科技要素,陷入产业转型缓慢的困境。

2.2.3 基础设施因素

2.2.3.1 高铁、高速公路造成对收缩城市的空间剥夺

高铁、高速公路等交通走廊为沿线城市带来人口与资本要素的同时,形成了对周围无高铁城市的空间剥夺态势[24]。在东三省的区域范围内,高铁、高速公路的建成强化了“一廊、三区、四心”②的结构和区域核心城市如哈尔滨、长春、沈阳等的要素集聚作用[25],进一步加剧了发展的不平衡。

进一步对比吉林省收缩城市的空间分布图(图5)与交通优势评价图(图6)可以发现,交通优势与城市收缩度存在一定的空间耦合性,即交通优势越大的区域其收缩城市越多,收缩度相对也越大。以长春为例,京沈高铁、珲春高铁以及高速公路的修建将长春市与周边的农安县、九台市、德惠市的交通时间从3小时大幅缩短至半小时,增高的可达性也为人口和资本的外流提供了更大的便捷性。交通走廊的建设虽然助力了地方经济的发展,但也加速了本地资源的流失。

2.2.3.2 交通设施体系不完善

吉林省高速铁路建设缓慢,目前仅形成了由哈大高铁和长珲高铁组成的T字形高铁轴线,整体未形成全域型、网络化的交通结构。省内的各城市之间并没有形成完善的公路网络体系,且城乡二元隔离现象较为严重,即城市之间可达性较强,镇村之间可达性较差。吉林省内的收缩城市如洮南市、龙井市、和龙市又位于吉林省的边缘区位,闭塞的地理条件加上落后的交通基础设施使人口不断向区域核心城市聚集,从而导致了城市的收缩。

2.2.4 文化因素

2.2.4.1 移民文化

东北地区曾经历了两次人口大量流入的时期,一次为清末闯关东时代全国各地人口不断迁入东北;一次为建国初期东北地区作为新中国经济重点建设地区和工业最为发达的地区,吸引着全国各地的人口来东北发展。然而改革开放以来,经济发展的重心逐渐向沿海地区转移,东北人骨子里的敢闯敢拼的移民文化使他们具有更强烈的拼搏意识,从而去更有潜力的城市发展定居。此外,移居东北的居民仍和关内亲属维系着宗族血缘纽带,因而对于“东北家乡”的归属感和认同感弱于福建、广东等地的居民。可以说,移民文化间接导致了收缩城市的人口流出。

2.2.4.2 体制思想

体制机制、意识形态的“国有化”亦严重影响着收缩城市的发展,而这并不是收缩城市所特有的因素,而是东北地区存在的深层次、根源性问题。国有计划经济体制在东北人民中深深烙下了“大锅饭”的印记,使得人们以找到一份稳定的、体制内的工作为荣。缺乏自主性与创新性使得社会、经济、文化环境皆相对保守、固化,因而很难吸引创新创业型人才。这导致东北面临着“创新不济-经济衰退-人口外流”的恶性循环。

2.3 影响因素的综合作用分析

全球化、中国经济新常态、区位条件相对劣势以及气候条件不适宜生产生活等外部因素使得吉林省内的就业需求减少,收缩城市人口不断向经济发展更好的地区流出。降低的生育意愿加上严格执行的计划生育政策导致吉林省的出生率长期低于全国平均水平,从而引发劳动力供给危机。日益增加的老龄人口加剧了劳动力短缺的态势。人口结构的变化、密度的下降和分布不均给收缩城市带来了诸多影响,如教育设施的冗余、养老设施的紧俏和基础设施的运行不畅、维护乏力。服务水平的落后影响着企业和项目的入驻,从而导致社会资本的流失。消费市场的萎靡和创新活力的不足进一步阻碍了产业结构的转型和经济的可持续增长。加之经济方面已存在的产业结构不合理、资源型产业占比大、国有体制效率低下等问题,使得城市经济增长的内生动力停滞,区域发展愈加失衡,不断下降的城市吸引力导致人口尤其是高素质人才的流出,而这些消极因素又会作用于本就很低的人口增长率,城市很有可能陷入“经济衰退—人口收缩—城市活力下降”的螺旋式萎缩循环(图7)。

图7 吉林省收缩城市影响因素作用机制图Fig.7 the mechanism map of influence factors of Jilin Province

3 结 语

本文利用第五次人口普查、第六次人口普查数据和对应年份下的社会经济统计指标,从吉林省46个研究单元中最终识别出了26个收缩单元,总结了其收缩的发展进程及空间分布特点,进而从外部和内部两方面深入分析吉林省城市收缩的影响因素,最终归纳出影响因素的综合作用机制,主要结论包括以下两个方面。

3.1 吉林省收缩城市的空间分布

根据收缩程度的不同分为四类:轻度(0.0%~2.9%)8个、中度(3.0%~9.9%)9个、重度(10.0%~29.9%)8个、严重收缩(≥30.0%)1个。吉林省的城市收缩历程较为短暂,近15年来才开始产生收缩现象。空间分布方面,呈现收缩与增长两极化的特点,且收缩与增长均表现出了一定程度的集聚和连绵特征。收缩城市按空间分布可分为环核心城市收缩圈、吉蒙交界收缩城市带、边境收缩城市带和中部—南部收缩城市聚集区。

3.2 吉林省城市收缩的影响因素

人口外流是收缩的外在表现。经济发展和资源配置不均等问题才是深层动因。全球化、中国经济新常态、区位条件相对劣势以及气候条件不适宜生产生活等因素是吉林省收缩城市的外部影响因素。而内部因素是吉林省城市收缩主要的、个性化因素,主要有:产业结构不合理、资源型产业占比过高、国有体制僵化等经济因素;极低的出生率和日益增长的老龄化以及高素质人才的大量流失等人口结构因素;高铁形成的空间剥夺效应以及设施体系不完善等设施因素;此外,东北的移民文化和体制思想也是导致城市收缩的内生原因。

注释:

① 运用SPSS软件对吉林省收缩城市初始(1983年)城镇规模进行聚类分析,得出断裂点为40万,因此划分为初始人口大于40万和小于40万两类,从而更加准确的归纳出城市收缩的发展进程和持续时间。

② “一廊、三区、四心”即为哈大齐工业走廊、辽宁沿海经济区、沈阳经济区、长吉图经济区和哈尔滨、长春、沈阳、大连四个核心城市。

参考文献:

[1] RICHARDSON H W, NAM C W. Shrinking Cities: A Global Perspective[M]. London ; New York :Routledge, 2014.

[2] MARTINEZ F C, WU C T, LAURA K,et al. The shrinking mining city: Urban dynamics and contested territory[J].International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(02): 245-260.

[3] RECKIEN D, MARTINEZ F C. Why do cities shrink?[J]. European Planning Studies, 2011(08): 1375-1397.

[4] WIECHMANN T, PALLAGST K M.Urban shrinkage in Germany and the USA: a comparison of transformation patterns and local strategies[J].International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(02): 261-280.

[5] KARINA P, RENE F, SIBA S. 适当收缩规模的城市:两个德国城市的案例 [J]. 南方建筑, 2016(02): 54-60.

[6] 周恺, 钱芳芳. 收缩城市:逆增长情景下的城市发展路径研究进展[J]. 现代城市研究, 2015(09): 2-13.

[7] 高舒琦. 收缩城市研究综述[J]. 城市规划学刊, 2015(03): 44-49.

[8] 吴康,龙瀛,杨宇. 京津冀与长江三角洲的局部收缩:格局、类型与影响因素识别[J].现代城市研究, 2015(09): 26-35.

[9] 高舒琦. 收缩城市的现象、概念与研究溯源[J]. 国际城市规划, 2017(03): 50-58.

[10] 刘春阳, 杨培峰. 中外收缩城市动因机制及表现特征比较研究[J]. 现代城市研究,2017(03): 64-71.

[11] 龙瀛, 吴康, 王江浩. 中国收缩城市及其研究框架[J]. 现代城市研究, 2015(09):14-19.

[12] 高舒琦, 龙瀛. 东北地区收缩城市的识别分析及规划应对[J]. 规划师, 2017(01):26-32.

[13] 刘合林. 收缩城市量化计算方法进展[J].现代城市研究, 2016(02): 17-22.

[14] 杨东峰, 龙瀛, 杨文诗, 等. 人口流失与空间扩张:中国快速城市化进程中的城市收缩悖论[J]. 现代城市研究, 2015(09): 20-25.

[15] 李郇, 杜志威, 李先锋. 珠江三角洲城镇收缩的空间分布与机制[J]. 现代城市研究, 2015(09): 36-43.

[16] 奥斯瓦特·菲, 胡恒, 史永高, 等. 收缩的城市[M]. 上海: 同济大学出版社, 2012.

[17] 李赫. 吉林省省内迁移及外省迁入人口研究[D]. 长春: 吉林大学, 2012.

[18] MARTINEZ F C, AUDIRAC I, FOL S,et al. Shrinking Cities: Urban challenges of globalization[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2012,36(02): 213-225.

[19] 李郇, 徐现祥, 杜志威. 收缩城市的概念、影响因素和政策含义——基于经济周期的假说[Z]. 首届中国收缩城市学术研讨会, 2016: 12.

[20] 张宝辉. 长吉图开发开放背景下吉林市产业发展研究[D]. 长春: 东北师范大学,2011.

[21] 周瀛, 袁家冬. 1990—2008年吉林省产业集群部门结构与空间组织特征[J/OL]. 地理科学, 2015, 35(05): 575-582.

[22] 陈威. 长吉图视域下吉林市产业结构的现状与思考[D]. 延吉市: 延边大学, 2014.

[23] 崔万田. 中国东北区域振兴与东北亚区域合作前景[J]. 经济学动态, 2004(03): 26-28.

[24] 刘莉文, 张明. 高速铁路对中国城市可达性和区域经济的影响[J]. 国际城市规划,2017, 32(04): 76-81

[25] 易海峰. “高铁时代”东北地区经济整合探析[J]. 区域经济, 2013(05): 143-146.

图表来源:

图1:作者根据中国统计局官网绘制

图2-3:作者根据《吉林省统计年鉴》(1984—2016年)绘制

图4-7:作者根据《吉林省统计年鉴》(2001—2016年)绘制

表1:作者根据第五次人口普查和第六次人口普查数据绘制

表2:作者绘制