山地河谷型村落的更新与活化*

——以浙江德清东沈村为例

王 竹 王 丹 WANG Zhu, WANG Dan

0 引 言

乡村建设的快速发展得到了政府、学界、资本的多方关注,但现阶段乡建同质化严重,不同类型乡村的适宜性政策经常被忽视,针对性的研究与实践较为缺乏。而以问题为导向的乡村建设有利于整合各方资源,高效快速地推进乡建的进程。因此,立足于自身特征,分析问题症结,以适宜性、低成本的方式探索精准乡建策略及实践有重要的意义与价值。

1 研究背景

1.1 山地村落的特殊性

我国是多山国家,山地面积约占国土面积的三分之二,浙江更有“七山一水二分田”之说。与水乡、平原村落相比,自然环境对山地村落的限制与影响更为明显。山地村落不仅具有独特的自然风貌,由于地形地貌差异,其村落形态、空间肌理也呈现出特殊性与地域性。而当下的山地村落建设常常忽略其地貌这一本源特征,要么整村搬迁至平原地区,要么简单模仿平原村落的更新策略,追求表面的粉墙、黛瓦、马头墙。

另一方面,由于区位、交通等限制,山地村落可耕种面积少,多依赖山地资源的采集与加工,经济状况较薄弱,亟需产业发展及转型。然而,山地地形复杂,地质环境条件脆弱,生态承载力低,如何协调生态环境保护及经济发展诉求的矛盾是山地村落必须关注的问题。

图1 村庄地形地貌Fig.1 the topography of village

图2 村落空间结构(以中心组团为例)Fig.2 the structure of village space

1.2 相关研究

近年来,国内对山地聚落的研究以西南山区与黄土高原地区为主,形成了关于山地城镇的一系列研究成果。其中,对山地村落的关注主要集中在以下三个方面:一是对山地村落特征的认知,如其自然与生态性[1]、自组织与适应性[2]等;二是对山地村落空间及建构的研究,包括选址布局[3-4]、街巷空间[5]、居住空间[6]、民居建筑[7]等;三是对村落发展与营建策略的研究,如对传统村落的保护[8]与结合旅游的更新[9]、普通村落的外环境营造[10]与更新[11-12]等。已有研究较少有关注具体的地形地貌进而研究差异化的更新策略,对生态保护及经济发展间的矛盾的回应也略有不足。

江南地区地形丰富多样,丘陵、平原、水网交织,山地河谷型村落数量众多。本文以德清东沈村为案列,从具体地形地貌出发,探讨适宜山地河谷村落的发展方向,既能挖掘地域特色,又能保护山村生态环境,满足经济发展诉求,同时,对同类村落建设有参考价值。

2 山地河谷型村落

2.1 定义

山地河谷型村落依山而生,滨水而建,具有丰富的自然景观和村落特征,但相关研究不多,因此本文参考杨永春对河谷城市的定义[13],将山地河谷村落定义为:村落主体或核心部分在河谷中形成,而且村落主体发育受到河谷地形及其周围山地较为强烈的直接影响。

2.2 特征解析(以东沈村为例)

2.2.1 地形地貌

东沈村四面环山,以丘陵、山间河谷为主要特征,海拔高度在82~531 m之间。村落南侧为王位山余脉,三山夹两谷,约呈南北走向,自西至东山脊制高点绝对标高依次为484.9 m、521.8 m、531.4 m;东北侧为莫干山绵延起伏地带,两山夹一谷,与村落南侧山脊近似平行,自西至东制高点绝对标高依次为412.5 m、483.5 m;村落西侧自北至南由东西向平行山脊逐渐变为连绵起伏的山冈,高度逐渐降低,最高点绝对标高为379.3 m。村落四周山体整体呈北低南高、西低东高之势(图1)。

盘溪自西向东蜿蜒穿过东沈村,窄处仅10 m,宽处50余米,间隔设置滚水坝;阮公溪从北至南汇入盘溪,宽2~10余米;同时雨水沿山谷间形成或稳定或季节性溪流汇入盘溪及阮公溪,形成以“T”型为主、纵横交织的水系格局。

2.2.2 村落空间结构

村落沿“T”型水系三支,呈带状分布,大部分村民聚集在盘溪东段谷地处,人口占比近78%。其余民居零星分布在山谷间,形成2处小型聚集点(图1)。

盘溪东段一道三弯,两侧山体多南北纵向平行,民居呈团状,线性分布在盘溪南北两岸与山谷之间。其中,盘溪两侧多为平地,组团呈带状平行于溪谷分布,内部形成与盘溪平行的主要道路及垂直于盘溪的次要巷道,组团沿道路呈鱼骨状分布。建筑朝向以南向为主,随河岸走向不断调整,呈现出明显的向心性。随着与盘溪距离的增大,地势不断升高,建筑平行于等高线分布,多坐北朝南或偏东,以平行于等高线的道路、垂直或斜交于等高线的坡道或台阶相连,呈网状分布在山地间(图2)。

2.2.3 剖面景观特征

山体、水系、村落是东沈村三大基本元素,形成“青山环聚落,溪水润人居”的生态格局,构成丰富变化的村落空间。其中,山形可细分为山脊、山坳、山谷。正对山脊时山体呈点状山包,视点随盘溪移动时,山脊逐渐展现,同时由于压缩了盘溪两侧空间,山脊多给人幽深压迫之感,景观学称为“奥”;山坳为相邻山脊间谷地,虽视线不通透,但空间较为开阔,成为建筑背景,给人稳定之感;山谷空间较为开阔,且将视线引向远方,给人空旷安静之感,为“旷”。村落包括农田、民居、道路三项,东沈村内道路尺度小、形式单一,不作为区分项;另一方面,根据规模差异,农田、民居分别又细分为大片、小片农田及密集、零星民居。三大元素(山体、水系、村落)八细项(山脊、山坳、山谷、水系、大片农田、小片农田、密集民居、零星民居)以不同方式组合,垂直于溪流,构成东沈村八大典型剖面(图3),使河谷拥有了不同的景观特质。

3 更新原则:基于山水特质的村落更新

山地河谷村落的山水地貌具有强烈的三维空间特征,是特色极为鲜明的自然资源和空间资源。村落更新以山地河谷地形为主导,既能体现“因地制宜、因势利导”的生态规划思想,也能充分挖掘村落的内在禀赋,彰显独特的空间品质,打破以往乡村建设中或“千村一面”的同质化、或“穿靴戴帽”式的仿古现象。

基于山水特质的村落更新应充分认识现存的自然环境,强调村落空间与地域原生的有机结合。在保护、利用地形与水系资源以供生态维系和景观塑造的同时,还要同空间结构、道路规划、功能设置以及建筑布局有机结合,形成山、水、村落一体的复合空间形态,彰显村落与自然环境融合的特征。

此外,基于山水特质的村落更新不应局限于单一的空间形态范畴。在产业转型升级的导向下,应整合空间资源、产业发展与人文特色,在保留村落空间格局的同时,提升经济基础,延续乡村文脉,为乡村更新注入稳定而持久的活力。

图3 东沈村典型剖面及景观特质Fig.3 the typical section of Dongshen Village and their landscape evaluation

4 理念构建

4.1 认知机遇

与其他长三角发达城市周边村落相比,东沈村特征鲜明,具有得天独厚的发展优势。

4.1.1 区位优势明显

东沈村位于德清莫干山镇南部,距杭长高速仅17 min车程,通过县道钱百线与其相连,在吸引城市客群的同时,能保证自然安静的氛围。同时,东沈村距莫干山主要度假区裸心谷仅19 min车程,能充分享受景区的带动效应(图4)。

4.1.2 山水村落交融

东沈村地处莫干山南麓低山丘陵地带,四周山峦环抱,聚气聚能;村庄内盘溪自西向东一水纵贯,溪水潺潺;生态景观风貌完整,生态资源优势突出。村落沿着此格局自然生长,背山而建,面水而居,与地形完美结合,形成山体—村落—溪水三层结构,具有丰富细腻的乡村空间和原真的乡村生活品味(图4)。

4.1.3 人文历史突出

村落历史悠久,传说为小桃源、沈约故里,有宣家门楼、摩崖石刻、宿九坞古道等遗迹,也有东沈大礼堂、十四间房等极具历史特色的建筑资源。还保留有扎竹排、打年糕、竹艺术品编织等颇具人文特色的习俗和工艺。

4.1.4 村庄基础良好

村内以居住建筑为主,存在少量的公共建筑与废弃工业厂房,建筑布局紧凑,多呈现单体或“一字”“L型”院落,建筑质量较好;村内道路硬化程度高,有县道、车行道、人行道三个层级,但受地形限制,尚未形成体系化的道路系统;村内现状公共服务设施较为完整,主要有东沈大礼堂、卫生站、老年活动中心、便利店和室外健身活动场地,但缺少公共活动场所,难以满足后期旅游需求(图5)。

图4 东沈村在莫干山镇地理位置及其风貌Fig.4 the location and landscape of the Dongshen Village

图5 现状平面图Fig.5 the status plan

4.2 发展定位:桃源故里,山水东沈

东沈村村域范围广、建设资金有限,各人居聚集点的建设,情况不一致。为优化资源配置,应集中各方资源优先提升核心空间品质,走渐进式的更新发展道路。因此,以盘溪为脉络,将沿线涉及的东沈、下沈自然村以及被村落包围的道路和水体景观作为重点规划区域。将对沿线产业布局、自然风貌、村镇环境等有直接影响的山水空间、自然资源、文化遗存及其他三个自然村(俞家坞、宿九坞和下郎)列为规划协调区域。

规划协调区域内以山水资源保护为主,以维护区域内的整体生态格局,维持山体系统的稳定性。在重点规划区域内,以“桃源故里,山水东沈”为主题,依靠区域内的景观特色和文化特色,积极发展休闲体验经济,着重提升盘溪两侧的滨水空间、突出村落空间结构,将东沈村建设成一个山水景致突出、人文生产结合、传统特色浓郁、悠然人居生活的美丽乡村。

图6 特色走道Fig.6 special routes

5 营建策略

5.1 村庄产业提升

东沈村靠近对河口水库,竹制品加工厂被全部关停,仅存废弃厂房,且受地形限制,村内耕地面积小、分布散,农业收入不佳。根据上位规划,结合当地优势资源及市场需求,可在原有产业格局的基础上,立足“青山环聚落,溪水润人居”的生态格局,以自然山水风光与人文历史资源为依托,发展高品位、高层次的生态型旅游产业。

一方面,通过引入互联网平台,配合旅游产业开展体验式农业,进行农业升级;另一方面,合理适度开发山林、盘溪的景观、休闲价值,同时利用废弃厂房发展民宿、餐饮、手工艺基地等第三产业,在节约资源的同时,发展结合自然风光与历史遗存的独具村庄特色的旅游产业。以三条特色走道,即乡土人文路线、滨水风光路线及山林休闲路线,串联村落各节点,多方面、各角度突出生态体验型乡村旅游的新形象(图6)。

5.2 山体环境保护

5.2.1 优先保护生态功能

山地生态系统具有相对稳定性和封闭性的特征,自我修复能力较弱。因此,对山体生态功能的保护和修复是首位。应合理采伐,保证山林植被覆盖率,丰富生态物种的多样性;控制山地空间开发强度,维护生态安全格局;顺应山地河谷地形,严格划定村落边界,保证景观视觉通廊。

5.2.2 合理开发休闲价值

在保护现有生态功能的基础上,结合现状条件,合理、适度地开发山林休闲价值。

首先,宿九坞内现残古道两侧山林景色宜人,结合山体形态及走势,适度开发,恢复古道形制,打造山林漫步系统;

其次,村庄四周竹山面积达530余公顷(8 000余亩),已形成小规模、自发性的竹笋采摘行为。可根据地形条件与竹笋的生长情况,适当开放小规模林地进行“挖笋野趣”活动,系统引导,丰富休闲旅游体验。

图7 遍植桃花效果图Fig.7 the rendering with peach blossoms

表1 滚水坝表情Tab.1 overflow dams with different features

5.3 水系景观提升

水系不仅是村落内最重要的景观资源和结构纽带,在村落生长发展过程中,也与居民的生产生活密切相连,因此不仅要提升其生态景观价值,还要充分挖掘其独特的人文价值,使水系景观与村落格局相互渗透。

5.3.1 打造滨水景观系统

5.3.1.1 遍植桃花

“村名小桃源,上有桃花洞。村复课临溪,溪边遍植桃花,方春时,洞口桃花数里,落英滨纷,顺流而下至前溪尚有余者。”①东沈村在历史记载中俨然一幅室外桃源的景象,然而如今盘溪两侧已无桃花。沿溪水两岸遍植桃花一方面能增加水系的景观层次,丰富视觉效果,另一方面,桃花将成为记忆线索,唤起村民共同的历史记忆(图7)。

5.3.1.2 盘溪十八堰

重点规划区域内现设有十五座滚水坝及三座车行桥,能够满足水利与生活需求。然而,现有滚水坝出现了同质化、硬质化严重的问题,需重新梳理。

根据不同剖面处的村落景观特征,打造不同性格的滚水坝系统,做到“盘溪十八堰,堰堰有表情”。将滚水坝表情分为“涌、缓、阔”三类,结合不同地形、旷奥特质及周边人居情况合理设置(表1);此外,民居密集处人行桥数量不足,因此该处滚水坝还需与汀步结合,满足居民日常通行需求;其余滚水坝则适度考虑可通过性,以水利及景观功能为主。

5.3.2 发掘特色人文价值

5.3.2.1 植入滨水休闲功能

盘溪尺度宜人、流速较缓,通过植入公共服务设施,能为村落提供良好的公共休闲空间,满足村庄居民和外来游客的使用需求。

村口处,村落远离盘溪,溪水竹林景色静谧,可植入“休闲驿站”及“滨水步道”,以提高可通达性及停留性,丰富滨水休闲体验;中心聚落由东沈桥处展开,该处是村内重要节点,但桥旁有遗留桥墩影响美观,整体形象也不够突出,因此植入“廊桥”,与东沈桥实行人车分流,在为村民提供新的活动休憩场所的同时,也提高了入村的标志性;村内建筑多临溪而建,缺乏滨水休憩空间,盘溪转弯处场地空旷,因此植入“东沈半岛”节点,设置亲水平台,以增加视觉焦点,强调该处地形特征,丰富滨水休憩空间(图8)。

5.3.2.2 植点缀传统生产景观

历史上山区多借助河水的动力及浮力运输竹木柴炭等产品,改革开放后,竹排这种古老的水运方式逐渐废弃,但东沈村在重要节日仍保持了放竹排的活动。将该活动延伸,发展成全流程、参与式的休闲活动,从“砍、削”到“扎、放”再现山地河谷村落独特的生产方式。

图8 休闲驿站、廊桥、东沈半岛效果图Fig.8 renderings of the recreation stand, covered bridge and Dongshen peninsula

图9 山水村落格局Fig.9 the structure of mountain, water and village

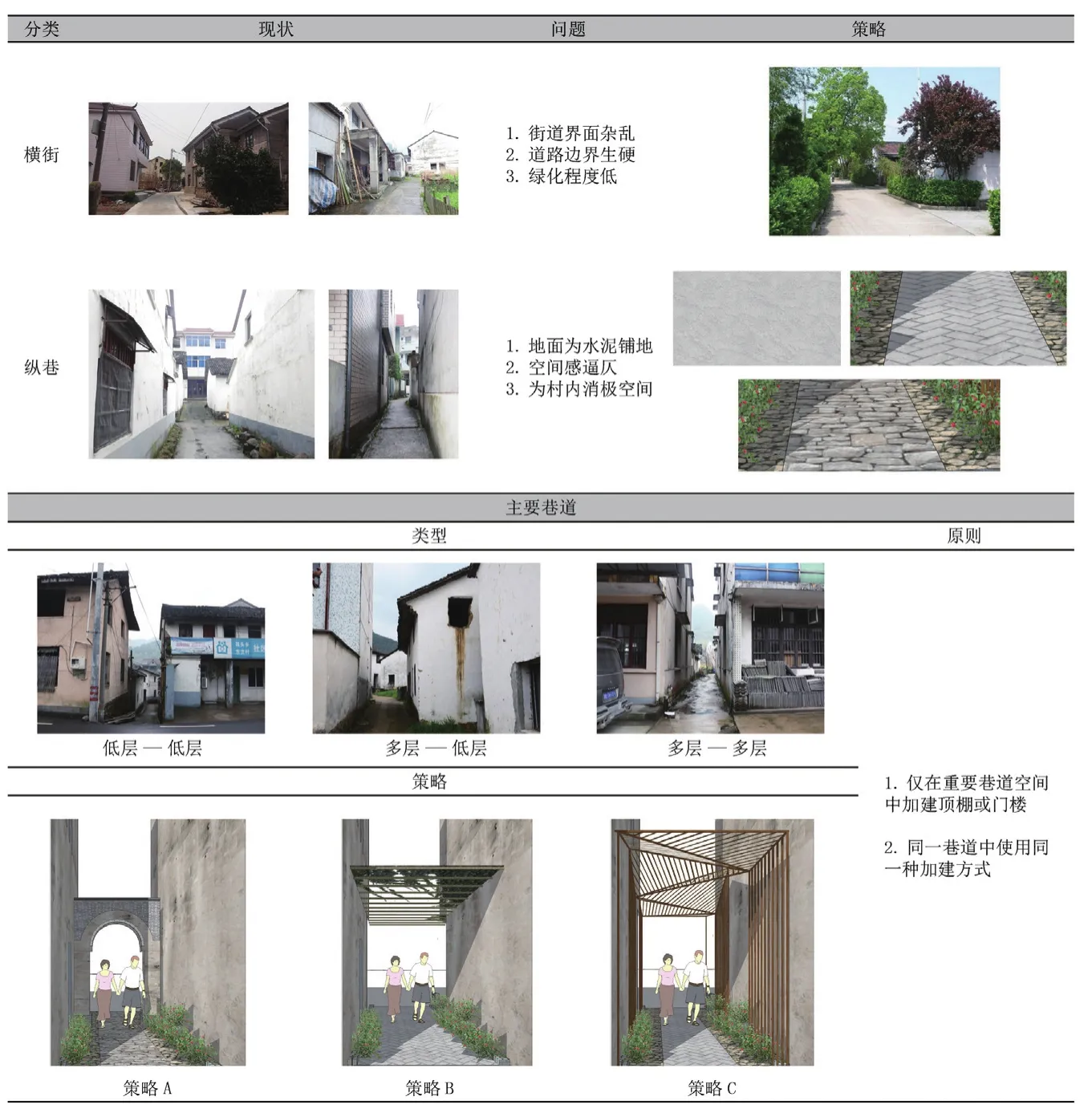

表2 街巷空间更新策略Tab.2 strategies of streets and lanes space redevelopment

5.4 空间格局彰显

5.4.1 延续村庄肌理

在山地河谷村落中,村庄格局呈现出平行于溪谷的横向带状走向及垂直于山体溪流的纵向指状巷网(图9)。延续村落的空间肌理就是要梳理现状格局,恢复、延续与山水生态格局相呼应的空间格局。一方面,在现有村庄格局的基础上,慎重规划新增建设用地,以就地重建、改造为主;另一方面,严格执行宅基地审批制度,坚决拆除违章搭建建筑,杜绝擅自扩充用地的现象,严格控制好建筑的体量、色彩与材料。

5.4.2 突出街巷结构

山地河谷村落的横向带状走向及纵向指状巷网突出体现在街巷两级结构上,强化街巷空间既能彰显河谷型村落的空间结构,形成山、水、村落相渗透的景观格局,又能实现人车分流,形成满足于生产生活与地形特色的交通系统。

5.4.2.1 横街

横街多平行于溪流与山体等高线,是村庄结构的骨架,主要满足车行需求,供村民及游客混合使用。但现状街道界面杂乱、道路边界生硬,绿化程度低。须清理街道两侧杂物,改善立面形象,同时进一步软化道路与农宅交界面,种植易养护的花草,尽可能多争取边角绿化。

5.4.2.2 纵巷

纵巷垂直于山地等高线及盘溪,多为山墙间的余地,无建筑出入口,仅为交通通过。现状条件差,空间消极,利用率不高。打造纵向巷网即丰富公共空间,构建生活微循环系统,使“山—水—村落”相互渗透。根据巷道走向及现状条件,分为主要巷道(如能通往盘溪水边或临近休闲空地的巷道)及次要巷道,次要巷道提供快速便捷的步行通道,主要巷道提供休闲交流空间。现状巷道多为水泥铺地,需替换部分材质,地面使用可渗水青砖、鹅卵石或两者的组合。同时,在主要巷道上设置顶棚或门楼,增加巷道的活跃度与标识性,减弱空间逼仄感(表2)。

6 结 语

山地村落形态各异,没有相对固定且适宜的村落更新模式。山地河谷型村落由于地形地貌特征,其空间结构、景观特征具有鲜明的特点。村落更新应从地形地貌出发,结合产业发展彰显山水特色,这样既能发掘地域特色,又能突出独特的空间品质,打破同质化严重的乡建现状。在维护山地生态格局的基础上,通过水系景观的提升、村落空间格局的彰显,形成山、水、村落一体的复合空间形态,实现村落的可持续发展。

注释:

① 出自清·道光《武康县志》

参考文献:

[1] 徐坚. 浅析中国山地村落的聚居空间[J]. 山地学报, 2002(10): 526-530.

[2] 张庆顺, 马跃峰. 混沌与秩序并存——传统山地聚落外部空间秩序的分形解读[J].新建筑, 2013(02): 127-130.

[3] 李霞. 适宜地貌景观的山地新农村聚落布局研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2013.

[4] 王炎松, 吕晓航. 基于GIS的传统山地村落选址与布局的生态适宜性分析研究[J]. 华中建筑, 2011(10): 125-127.

[5] 张鹰, 陈晓娟, 沈逸强. 山地型聚落街巷空间相关性分析法研究——以尤溪桂峰村为例[J]. 建筑学报, 2015(02): 90-96.

[6] 程琼. 浙江省山地丘陵居住空间形态研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.

[7] 许娟, 刘加平, 霍小平. 秦巴山地传统民居建筑保护与发展[J]. 华中建筑, 2011(08):124-126.

[8] 陈清鋆, 杨斌. 基于空间格局体系的山地传统村落保护研究——以贵州省天门村为例[J]. 小城镇建设, 2016(07): 44-53.

[9] 何雅婷. 基于乡村旅游的山地村镇改造研究——以重庆市近郊为例[D]. 重庆: 重庆大学, 2009.

[10] 韦娜. 西部山地乡村建筑外环境营建策略研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2012.

[11] 王立锋. 基于山地风貌的浙江磐安白云村聚落更新研究[D]. 杭州: 浙江大学,2012.

[12] 于慧芳. 湖州长兴新川村山地聚落空间结构与规划设计研究[D]. 杭州: 浙江大学,2012.

[13] 杨永春. 中国西部河谷型城市的发展和空间结构研究[D]. 南京: 南京大学, 2003.

[14] 王竹, 徐丹华, 王丹, 等. 客家围村式村落的动态式有机更新——以广东英德楼仔村为例[J]. 南方建筑, 2017(01): 10-15.

[15] 朱良文.对传统村落研究中一些问题的思考[J]. 南方建筑, 2017(01): 4-9.

图表来源:

图1-3、5-6、9:项目组绘制

图4、11:项目组拍摄绘制

图7:鲁建萍拍摄、项目组绘制

图8:项目组根据百度图库绘制

表1-2:项目组拍摄绘制