新村建设背景下地域性乡土村落民居的更新对比分析*

——以吐鲁番吐峪沟洋海夏村为例

孙应魁 塞尔江·哈力克 王 烨 SUN Yingkui, SAIERJIANG Halike, WANG Ye

0 引 言

建筑的地域性特征以各地民居建筑表现最为明显,因其对物质生活功能的需求能最充分全面地反映出一方水土的巨大影响,从自然气候环境到宗教文化,从历史民俗风情到当代社会环境,不一而足。然而,在当代建筑日益趋同的大背景下,乡土民居建筑特色正逐渐消失,由于经济全球化和文化趋同的影响,千百年来所形成的传统生活方式的影响也日渐式微,无论大中城市还是中小城镇,大多已经失去了往日特色鲜明的建筑形态。因此,目前关于乡土民居的保护和发展研究主要面临两个主要问题:一、全球化的影响,我国的本土文化和地域性建筑环境正日益遭受现代文明的冲击而发生变化;二、现今我国实行社会主义新农村建设机制,关乎国计民生,通过短时间的设计和建造改善农村的居住生活环境,显然与长期受地域与社会文化背景影响形成的传统民居村落属于两种不同的形成机制。在设计师、施工者、住区使用者完全分离、不相互交流,以及建筑作为批量化生产的工业产品的建造模式下,传统民居所形成的许多有深厚历史、人文价值的建筑特征和建造技艺可能会被社会所忽略甚至抛弃。

吐鲁番地区是我国“丝绸之路”经济带建设的重要节点,地理区位十分重要。这里是伊斯兰教、佛教和农牧文化浓郁的多民族聚居区,村落、民居的更新建设肩负着保护地区生态环境和传承民族特色文化的双重使命。课题组先后多次深入鄯善县迪坎尔乡、吐峪沟乡农户调研,发现当地的传统生土建构方式正逐渐消失,新村建设趋向内地城镇化建筑模式,建筑形式特征与传统村落相比有明显的差异,传统记忆难觅[1]。文章通过分析吐峪沟洋海夏村村居更新的地域特质及设计实践,总结传统乡土民居的生存智慧,从村落民居的建构材料与平面功能布局情况的变化对比分析现有村落民居的现状问题,以期拓宽新农村建设与传统地域特色相融合的有机更新视野,为村居环境的可持续发展提供借鉴。

图1 洋海村概况Fig.1 the seas village’s profile

1 洋海古村概况

1.1 地理环境与产业概况

洋海古村落处于火焰山吐峪沟大峡谷南口,属鄯善县吐峪沟乡所辖。村落依山谷坡地而建,峡谷敞开的南口恰好将整个村子环抱,村子位于该处吐峪沟绿洲的北端上水源头,再往南便是著名的接近海拔零点上下的鲁克沁大绿洲。

吐峪沟大峡谷位于火焰山中部地段,东距鄯善县城约47 km,西边距吐鲁番市约50 km,峡谷地势险峻,流水切割深度高至几十米。峡谷南北两头各居一个维吾尔古村落,北起苏贝希买里村,南至洋海夏村,长近11 km,中间有简易的盘山公路相连通。自天山而下的融雪水河系苏贝希河在山体北部附近形成穿越峡谷滋养吐峪沟绿洲的泉流,四季不竭,年径流量约800~900万立方米(图1)。

气候:村子紧依火焰山,盛夏时节平均温度高达39 ℃,年降水量仅有16.9 mm,而蒸发量高达3 124.6 mm,气候异常干旱。古村地处山谷,据实测数据,夏季高温较谷外大约低2 ℃,且湿度会有所加大,夜晚谷内风速有所降低;冬季气温较谷外高2~3 ℃。

生产方式:受本土气候条件和特定自然环境的影响,村内主要以葡萄种植为主,牛羊养殖为辅,也决定了这里必然会出现大量的各式葡萄晾房和一定数量的牛羊畜圈,而不会像大多农业村寨那样出现晒场、粮库、磨房等构成村落形态,这就是生态环境在一定程度上决定了生产方式。但单一的经济生产方式也严重影响了村落居民的收入(2009年人均纯收入为2 183元),而且村里过快的人口增长,导致人均耕地面积还不到333 m2(0.5亩),经济收入又进一步受到影响[2]。

1.2 新村建设背景

洋海古村建筑密度比较大,建设也较显凌乱,村内虽有清真寺、小商店等公共服务建筑,但也因年久失修,质量普遍较差。村内集体经济薄弱,且居民生活质量水平较低,公共服务和基础服务设施严重不足。村内道路以土路为主,路宽约为2 m,村居环境缺乏治理,卫生状况较差,部分住宅建筑陈旧,存在安全隐患,急需翻新。

鉴于此,2010年底吐峪沟乡洋海湾新村规划被确定为吐鲁番地区新农村安居富民工程示范村建设项目,基于乡村生活环境的改善与生活质量的提高,依据“大村并小村,建设新农村”的方式原则,周边的洋海古村与火焰山村、潘家坎村约659户通过撤村并点,在三村之间的大约2.35 km2的交通便利平坦处集中建设,设置新的乡村聚集点——洋海湾新村。

洋海湾新村规划远景目标是新建3 000套独立式住房,对周边村落环境进行合理集中整治,改善当地农牧民的生产生活水平。

2 古村民居形态及更新现状

2.1 民居调研基本情况

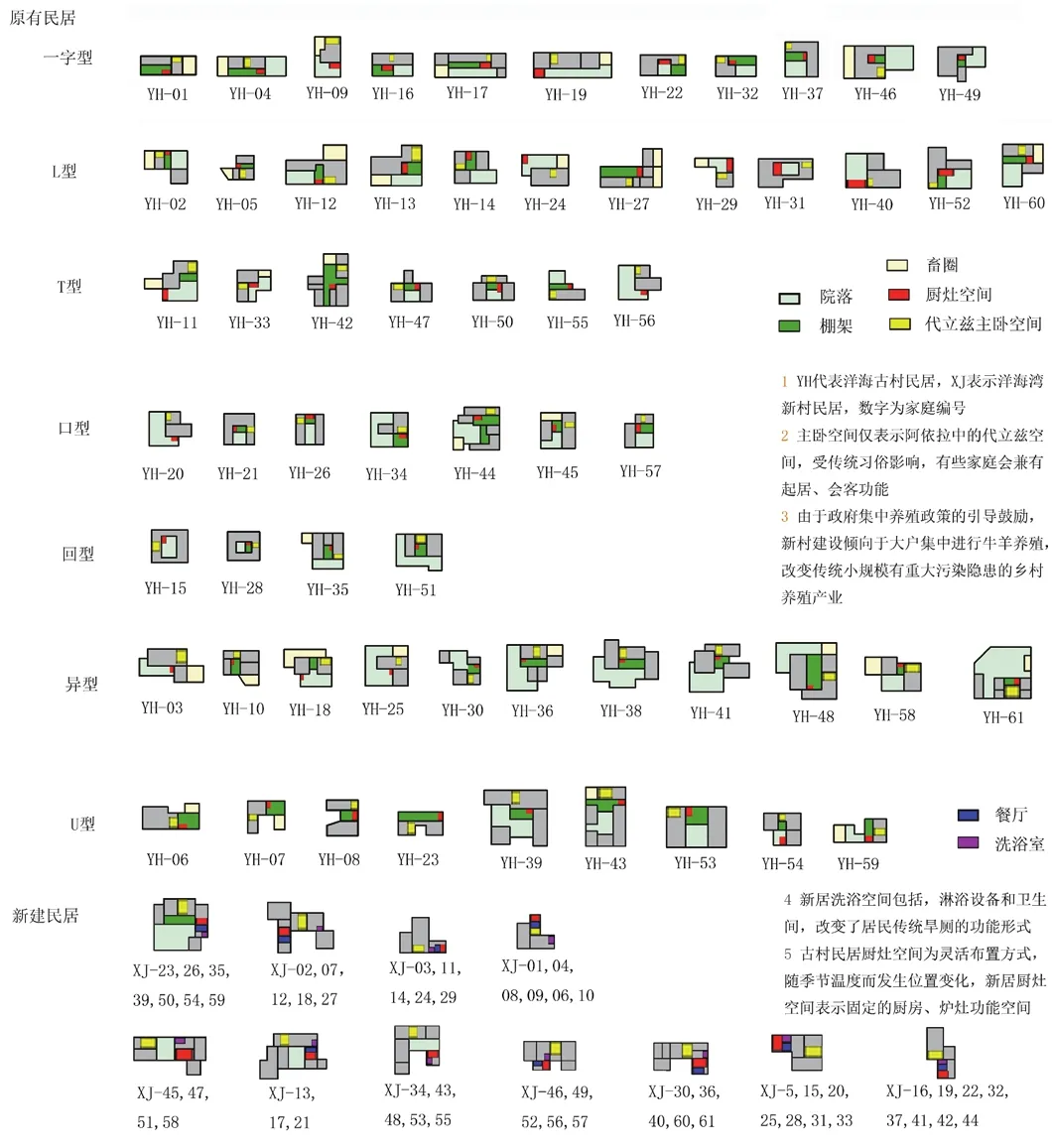

洋海古村共分为三个村民小组,本次为便于调研,将村落民居进行了编号划分(以YH代表洋海古村落民居,XJ表示新村民居,数字为相应家庭编号),村落现有村民约61户(有废置),366人,散居于村落各个区位,建筑面积共约13 415.4 m2,98%以上为维吾尔族,主要产业为农业,多数长期从事葡萄、哈密瓜等特色农产品的种植,现种葡萄总数20.4 hm2(306 亩),粮食约2.67 hm2(40亩),搬迁前大致保持着较为传统的半农半牧生产生活方式[3]。整个小组民居中有3户生土民居约有五百年以上的历史,6户约有一百五十年以上的历史,其余多为二十世纪六七十年代建造。

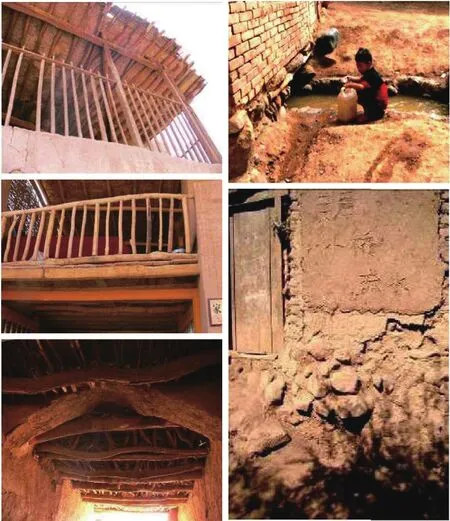

2.2 传统村落营建智慧解析:买买提·卡迪尔家(YH-49)

买买提·卡迪尔家位于洋海古村入口处,是该村建造年代较早的生土民居之一(约距今150年),建筑主体占地面积约286.4 m2,生土版筑墙体内部总使用面积236 m2(单层134 m2),外墙廊架总使用面积258.4 m2(一层143 m2,二层115 m2)。院落空间由院门区、种植区、私密区三大部分构成[4],家中现有老人、儿子和儿媳共6人居住,于2015年搬至新村。该户原有民居建筑传统元素保存较为完好,全为生土建造,夹杂有少量木材,在吐峪沟两岸生土民居中具有一定的代表性,关于它的解析将有助于更为明晰地认识与理解传统生土民居在应对地域自然气候与资源环境方面的独特营建智慧[5](图2、表1)。

图2 传统民居:买买提·卡迪尔家测绘(YH-49)Fig.2 traditional residence: the purchase of Kadir family (YH-49)

表1 传统村落民居营建智慧分析Tab.1 traditional village houses building intelligence analysis

2.3 新村民居更新中的问题:克依木·吐尔逊家(XJ-11)

该宅为洋海湾新村规划新宅,独立别墅式,位于新村中间区位,紧邻新村休闲广场,前后均为小区道路。该户有夫妻二人加小孩共3人,新居建筑总面积98.9 m2。楼层布局由原来的一层庭院式变为上下两层,新村已没有传统的牲畜空间,只得于户外辟一偏地安置少量牲畜,建筑形体与周边民居没有明显区别,一层用铁栅栏围出一片院落,二层设有晾房和卧室,开窗方式一改传统小高侧窗型制,南面开大窗增加采光量,且为铝合金形式[6]。相较古村落原有民居,其在建筑形体、开窗形式、室内装饰及空间功能等方面均发生了较大变化,与城镇住房无异,其中既有大量适应现今时代变化、提高居住生活质量的有序合理成分,但也不乏丢弃传统优秀经验盲目建设的乱象(图3、表2)。

图3 新建民居:克依木·吐尔逊家(XJ-11)Fig.3 the new residence: the purchase of Keilmu family (XJ-11)

3 洋海村民居细部形态更新对比分析

3.1 材料构造形式的对比分析

当代乡土民居的建造类型主要体现在建筑材料、结构体系和建造方式上。洋海古村传统聚居区和新建村落构成了一组典型的当代乡土民居聚居区的二元结构图景:受现代行政体系和经济开发影响的新建的国道旁洋海湾新村和原有坡地环境保留有传统生产生活方式的自然村落。由于民居村落本身的统一性和延续性发展,使得二元体系中的村落聚居区的建筑形态差异有可被放在一起研究的共同文化基础,也正是由于现代化的影响才导致了这种建筑现象的差异[7]。

表2 新建民居现状特点分析Tab.2 the status analysis of new houses

总体来说,古村保留了较为完整的传统建造方式,除了局部碎石台基,建筑主体几乎全为生土建造,其中有土木结构的建造方式,以土坯和木质材料为主,用夯土墙和土坯墙作为承重结构,在土坯墙和夯土墙的下端添加木质地圈梁,墙中加有木柱,墙上端加上卧梁、木枋等;也有全生土结构形式的,由夯土和土坯砖合用生土加工材料等进行砌筑,整个房屋材料全为土质,墙基墙身采用夯土筑成,屋顶用土坯砌拱抹草泥而成,墙不抹面,或只抹草泥面层。但柱的作用被弱化了,很少有双排列柱出现,并且几乎所有老房子都看不到夹在墙内的木柱、露出墙外的壁柱以及粗壮的中央柱子。以所调研的61户古民居主立面为例:墙基墙身全为夯土或土坯砌筑的共36户(49%),其余土木结合构筑的25户(34%),砖混砌筑12户(17%)。生土便于就地取材、成本低廉且冬暖夏凉的优点使得绝大多数民居沿用传统构筑形式。

图4 木、石、砖在民居建筑中的应用Fig.4 wood, stone, and brick in the local-style houses

图5 农作物草泥在建筑中的运用分析Fig.5 the use of crop grass in village buildings

自2011年开始的新村建设使得传统构造体系出现新的变化,出现了现代化的混凝土结构:生土建材被从专门的采购点购买的水泥替代,同时传统土木楼盖系统被混凝土现浇楼盖代替;在新建聚居区,传统“生土”“土木”结构方式已经难见,居民自行搭建的牲圈、高架棚、晾房等则有所保留,表现出村居形态的“延续”(图4-5)。

新材料的引入给村落民居带来了显著的变化,主要包括混凝土空心砌块以及铝合金玻璃窗、水泥的应用。61户新建民居全为混凝土结构,几乎全部铝合金大玻璃窗,有6户改玻璃窗为传统木棂窗(XJ-04宅,XJ-21宅,XJ-36宅,XJ-53宅,XJ-56宅和XJ-57宅)。新材料决定了新民居的建构方式和结构形式,从而衍生出新的民居形态,而以混凝土空心砌块为主体的村落民居内传统土木结构的附属建筑等也开始出现[8](图6)。

3.2 平面形态的对比分析

古村民居在平面形态上主要由“沙依拉”和院落组成,配以少许辅助用房。“沙依拉”即由一明两暗三间房间形式构成的一种房间组合,是维族民居的基本生活单元。这种布置很像汉族民居建筑的一明两暗格式,但较为不同的是,汉式中间为大间,俗称中堂,两侧较小为东西偏房,而维吾尔族的一明两暗形式却是中间为小,两侧较大,中间房面宽一般为3 m左右,进深约4~6 m,该中室当地名叫“代立兹”,左右两侧作为主要起居室和卧室的大房间,当地名叫“米玛哈那”[9]。当地的居住方式多为一户一院,院内几乎包罗了生活所需的全部内容,以动、静、污、净等生活活动性质有序而分层次地妥贴安排院内各个区域。辅助用房一般为农具储存室、冷室(在炎热季节可作为卧室之用)、客人用房(经济水平宽裕家庭为亲友来访所准备的居室),一般都增建在基本生活单元的一侧或两侧,或“一”字形排开,或曲尺形布置。民居二层一般建有四面均为花格墙、阳光不能直晒、透风效果又极好的葡萄晾房[10]。相比于基本生活单元的简朴,葡萄晾房的多种砌筑图案使其成为吐鲁番生土民居的代表性特征。

平面形态与结构形式往往紧密相关。洋海古村民居多为土木结构,以土坯砖垒墙,松、杉木作梁枋、立柱,夯筑的墙体所围合面积的大小、宽窄均以作为梁架而于本地砍伐的树干的粗细和长度为根据,且“满瓜满枋”,即全部瓜柱均立于最下层一根枋,所有枋均横通两端,因而组合规律性极强,房间的多少、大小和高低,建筑形体的凹凸、折拐、叠加(包括二层、三层)都可以按户主的需要进行设计砌筑,可以有效适应家庭人口的增长和功能需求的变化,从而使住宅的形式丰富统一起来。古村原有民居平面可依基本生活单元、院落和附属房间的不同组合关系分为“一字型”“L型”“口型”“回型”“U型”“T型”和异型:一字型通常用地相对局促,院落较狭长,多“一字三间”“一字五间”(如YH-04宅);L型和T型往往是在沙依拉之一侧或两侧相对垂直布置辅助用房,这也是维族传统民居的典型形制;口型和回型一般为院落置于中间,四周布置房间,如汉族四合院型制;U型常为大院落、主房间或“一字多间”代立兹相对较小的情况,整体体量较大,两侧设附属房间,古村落有9栋;由于古村地处缓坡地形,用地较为紧张,依据地形实际情况适宜建造的异型民居也相当普遍,建筑造型丰富多变(图7)。

然而,洋海湾新村民居的建设已经出现了较大的模式化现象,脱离了传统“沙依拉”式布局规律,平面布置相对集中,通常是主屋3间相对完整、辅助功能用房相对无序嫁接的状态。显然,混凝土空心砌块的构造形式已不再依循于土木结构的体系规律,在主体为框架营建规则的形式下局部采用原有体系,新民居的更新固化体现出一定的偶然性,但也体现了新村建设的必然性,脱离了原有因地制宜、依需而建的生长轨迹[11]。

图6 新旧村落民居材料使用情况(以民居主立面材质为例)Fig.6 the use of materials in residential old and new villages (taking main facade of home for example)

图7 新旧村落民居平面形态及主要功能布局分析Fig.7 the layout residential buildings and main functions of old and new villages

3.3 生活功能布局的对比分析

院落是吐鲁番维吾尔族传统民居的主要功能空间,由于常年干燥少雨,为避高温烈日,古村传统民居多呈内向型封闭或半封闭形式,一般采取“一”字型(11户)、对立型、三合院或四合院(4户)形式[12],同时十分注意空气的对流畅通,建筑与建筑或建筑与院墙之间的空院之上采取高架棚覆盖以形成大片遮阴。高架棚一般高出屋面约50~150 cm,其高架以土块或坯砖砌垒架起,高差所造成的空隔或敞开,或以花格墙围绕,确保空气从下至上的对流。古村居民沿袭了维吾尔人喜欢在棚架、廊下日常起居生活的习惯,一年之中只有严冬季节在室内度过,其他八九个月几乎都在院落棚下生活。凡属生活设施及日常用品,几乎都由室内移向室外,如烹饪、餐饮、聊天、嬉戏、编织、木作、宴请、歌舞,甚至炎夏之中夜晚睡眠也在院落棚架之下。因此院落空间也成为名副其实的第二起居室和第二卧室了,其室内外延化、室外内处理手法被视为吐鲁番民居的一大特色。然而,如此独特、适用的生态智慧构筑形式却在民居更新中慢慢消失。由于现代科技降温形式的普及,新村民居中42户(76%)不设院落棚架,19户(24%)后来自行加建棚架庭院,夏天降温改用空调风扇等。同时,厨灶空间也趋于固定化,传统民居在基本单元的代立兹或辅助用房的某个房间设置一些厨事炉灶(但通常也只是在严寒时节不宜进行室外活动的时段才使用),一年中的大部分时段的炊事活动均在院落当中进行,并无具体定式,新建民居则家中固定设有厨灶台,正常为砖砌灶,以水泥抹面或瓷砖贴面。功能的变化是院落、高棚架消失的主要原因,科学技术则满足了居民的实际需求[13]。

功能布局更新转变的另一体现是卫浴设施的改善。洋海古村民居的厕所均为旱厕,一般设于院落中的私密区域,与牲畜棚紧临,便于同时清理人畜粪便,用作农肥。由于卫生条件的缘故,辅助用房常与沙依拉主房保持一定距离设置,洗浴即在院落或房间内置澡盆进行,无独立浴室。而从新建村落民居调研来看,新村民居已独立设置厕所,更有57户新布置了独立浴室,以瓷砖贴面。可见民俗习惯并非是固定不变的,新的生活生产方式和观念产生了新的功能需求,进而刺激新式民居进行适宜性更新。

4 结 语

传统村落植根于农牧文明下的生产生活方式及信仰观念与今天现代文化的功能需求已经有所背离,更新发展不可避免,然而,这里的“更新对比”是一种客观的现象分析,无意褒贬。“传统”的逝去固然可惜,但新的民居建设也是对“传统”的发展。以材料属性为基础的营建方式决定了相应的结构体系,功能需求则从根本上影响着民居建筑的空间布局,二者一外一内共同构成建筑的平面形态和整体型制。洋海古村传统民居的全生土建造,以就地取材和材料的属性为基础,功能空间的获得仰赖平面形态的营建,体现了当地居民顺应自然、利用自然与适宜改造自然的生态理念。总结新旧村落民居的更新对比特征、甄别其中消极和积极的元素特征也可为我们当今大规模的新农村建设更新提供一定的启发和借鉴,以延续先辈智慧,构建满足现代生活需求的人居环境,在保证民居特色延续的基础上尽最大可能使其更新建设更加理性和有序。

参考文献:

[1] 周婷, 单军, 张博. 永顺老司城土家族民居的变迁[J]. 建筑学报, 2015(02): 78-83.

[2] 阎波, 屈少敏. 当代北疆建筑创作中的地域性建构思考——以阿依墩维族聚集区更新为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016,31(04): 112-117.

[3] 支文军, 朱金良. 中国新乡土建筑的当代策略[J]. 新建筑, 2006(06): 82-86.

[4] 贺勇, 孙卯文, 柴舟跃. 基于“产、村、景”——体化的乡村规划实践[J]. 城市规划, 2012(10): 58-62.

[5] 杨真静, 熊珂. 巴渝传统民居的可持续更新改造——以重庆安居古镇典型民居为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(02):85-88.

[6] 孙应魁, 塞尔江·哈力克. 吐鲁番地区传统民居的保护与改造策略探析——以吐峪沟乡麻扎村为例[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2017(04): 343-349.

[7] 崔文河. 甘青民族地区乡土民居更新与整合设计策略研究[J]. 西部人居环境学刊,2016, 31(03): 90-93.

[8] 曹勇, 麦贤敏. 丹巴地区藏族民居建造方式的演变与民族性表达[J]. 建筑学报,2015(04): 86-91.

[9] 黄经南, 陈舒怡, 王存硕, 等. 从“光辉城市”到“美丽乡村”——荷兰Bijlmermeer住区兴衰对我国新农村规划的启示[J]. 城市规划学刊, 2017(01): 116-122.

[10] 崔文河. 青南地区碉楼民居更新设计研究——以班玛县科培村为例[J]. 建筑学报, 2016(10): 88-92.

[11] 陆邵明, 朱佳维, 杜力. 基于形态语言的地域民居建筑差异性分析——以云南怒江流域怒族传统民居为例[J]. 建筑学报,2016(14): 06-12.

[12] 孙应魁, 塞尔江·哈力克, 王烨. 基于共生理论的古村落保护与旅游发展策略探究——以新疆特克斯县琼库什台村为例[J]. 西部人居环境学刊, 2017, 32(06):84-91.

[13] 周婷. 湘西土家族建筑演变的适应性机制[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016: 78-121.

图表来源:

图1:蔡五妹. 吐鲁番地区传统民居空间形态研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2011: 88-96.图2-3、6-7:作者绘制

图4、5:孟福利. 乡土材料在传统聚落营造中的生态智慧及启示——以新疆代表性地区为例[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011: 40-44.

表1-2:作者绘制