史料教学与素养培育

李柱军

自21世纪以来,我国高中历史课程目标经历了由“双基”到“三维目标”再到“核心素养”的演进过程,有人形象地将其依次比喻为课程目标的1.0版、2.0版和3.0版。史料教学作为历史学科独特的教育理念和教学方法,必将在培养史学核心素养的新征程中发挥不可替代的作用。下面以高三二轮复习课《探秘明清白银帝国》为例,谈谈史料教学和素养培育的关系。

一、帝国的素裹银装

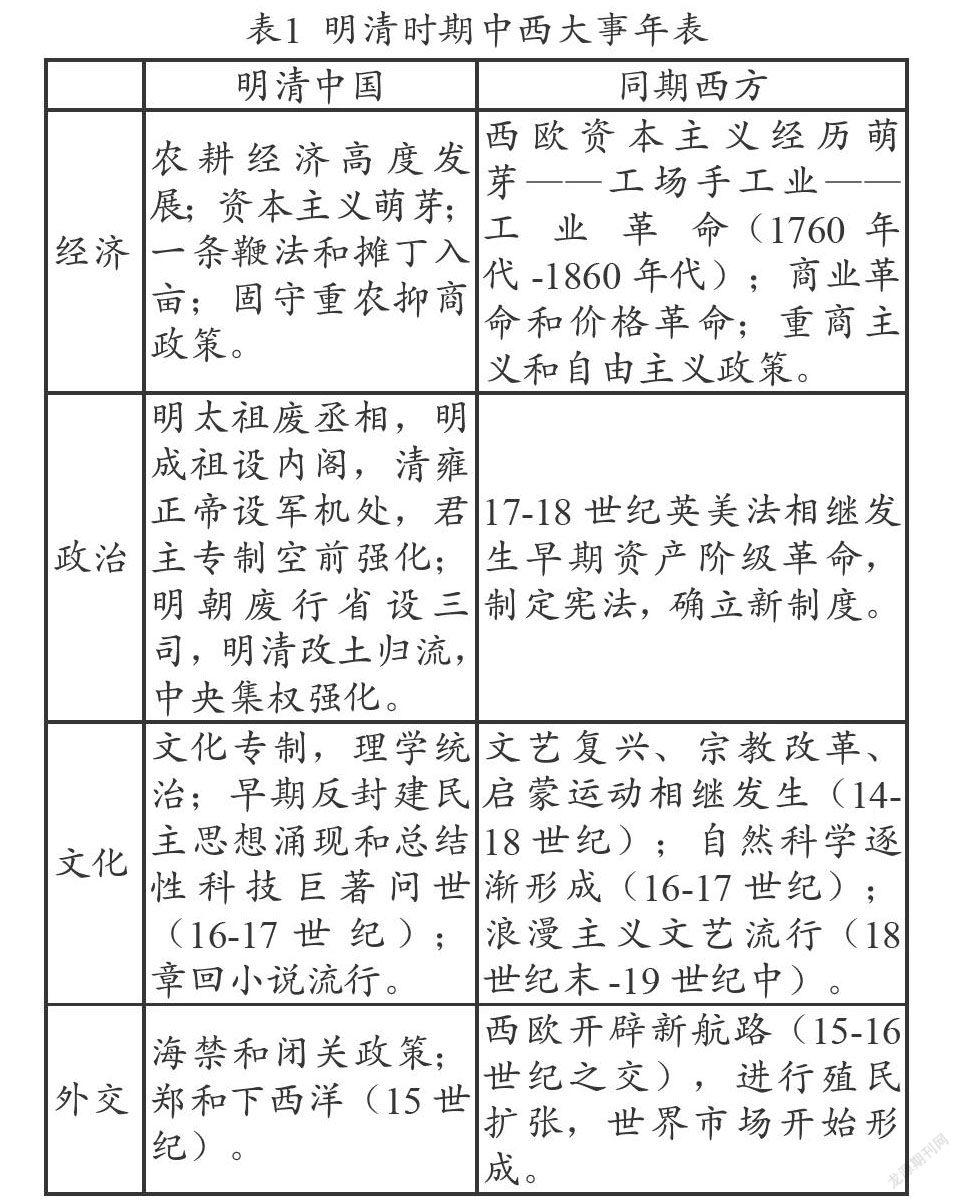

明清时期是我国古代最后一个历史时期,首先要明确起止时间(1368-1840年),了解疆域变化(此略),对比中西大事(表1),以此构筑初步的“时空观念”。

接着指出,明清是农业国家,却积聚了那个时代最多的流通白银,人称“白银帝国”。然而,我国本是贫银国,自产少,绝大部分白银来自海外。西方学者最大胆的估计是,“在1800年以前的两个半世纪里,中国获得了大约6万吨美洲白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。”[1]此外,日本也是中国的传统白银供应国。

可以说,明清帝国因农耕和海禁而与世界相对隔绝,却因贸易和白银而与世界相互依存。这有助于深化学生的“时空观念”。

二、帝国的吸银大法

一个农业国家,为什么能够把如此海量的海外白银吸入口中,成为“世界白银秘窖”?根据精选材料,分析具体原因,培养“史料实证”和“历史解释”素养。

材料一:在宋元明三朝,中国试图跳过银本位直接进入纸币本位,但终因纸币缺乏约束而遇挫。在与纸币的竞争中,白银具有保值和储存的便利,具有免于被权力轻易掠夺的货币本性。因此,白银天然是市场的选择。

材料二:影响近代历史最大的当属地理大发现带来的美洲白银,其流入欧洲促成了物价革命。……欧洲金银大跌至近原价的1/3,银比金的名义价值下跌更大。

材料三:有人推算,1571-1821年,拉美运抵马尼拉的白银达4亿比索,主要用来购买中国的生丝和丝织品,然后运往拉美出售,所以大部分白银流往中国。

材料四:在白银的跨大陆流动大潮中,中国和欧洲的金银比价差距是一个主要动力。中国金银比价长期高于欧洲(中国约为1:5~1:12,欧洲约为1:11~1:15),不可避免地存在巨大的国际贵金属套利空间。

——以上材料均摘编自徐瑾《白银帝国》

材料五:中国金融四十人论坛王信研究员认为,16-19世纪初,中国执世界经济之牛耳,出口商品主要是陶瓷、丝绸和茶叶等,海外贸易长期顺差。

问题:根据材料,概括明清时期海外白银大量流入的原因。

提取材料信息,可知白银大量流入的原因有:白银战胜纸币,需求量大;新航路的开辟和美洲白银的发现;欧洲发生价格革命,白银急剧贬值;中外丝—银贸易兴盛;中国银价高于欧洲,西欧商人乐于输出白银套利;中国长期处于外贸顺差地位。

历史唯物主义认为,生产力是推动人类社会发展变化的根本动因和决定力量。按照这一唯物史观,可以引导学生构建两个经济逻辑链:其一,14、15世纪,西欧商品经济发展,资本主义萌芽出现→新航路开辟和早期殖民扩张→美洲白银被发现和外运→欧洲价格革命,白银急剧贬值→欧亚贸易,白银东来;其二,15、16世纪,中国商品经济发展,资本主义萌芽出现→纸币不断贬值,白银逐渐货币化→白银供给压力日增,历史存量和国内现产有限→出口商品,换取白银。就这样,中国商品和海外白银发生美丽的邂逅,中华帝国逐渐成为世界已开采白银的终极“秘窖”。

三、白银的魔法世界

大约自1430年代至1540年代,明朝逐渐废钞用银,白银逐渐货币化,但缺口巨大。巧合的是,1545年,美洲巨大的银矿资源被发现并开采,随后优质白银及银元源源不断地越洋流入我国。在白银的魔法作用下,天朝的经济、政治、文化、社会诸领域随之白银化,呈现出惊人的多米诺效应。

那么,白银究竟给明清王朝带来了哪些影响呢?我们先来了解一下学者们的看法:

梁方仲认为正因为国外白银的大量流入,“我们亦可以知道一条鞭法得以用银普遍地缴纳的缘故”。[2]这就是说,白银的流入满足了财政白银化的需要。

吴承明认为除此之外,白银的流入还促进了国内市场的发展。因为农民缴税不能缴实物,而要到市场上把农产品和手工业品卖掉,换成银子; 同时,农民要卖掉的东西必须有人愿意买才行,这就涉及到比较优势和分工的细化,家庭优势、地区优势、产业优势等使得传统体制内的市场得以大大拓展。

彭信威的观点更进一步,认为“明代正嘉以后白银的盛行,不但刺激了中国的经济,而且对于中国的文化,大概也产生了一种推动作用”。在使用纸币的时候,“知识分子的生活牢牢地控制在封建统治者手中,他们过的几乎是一种实物经济的生活”。用银以后,“大家摆脱了纸币的桎梏”,“白銀是封建统治者们所不能控制的”。[3]

汉学家弗兰克则得出“更高”结论,认为“作为中央之国的中国(1400-1800年),不仅是东亚纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中即使不是中心,也占据支配地位”。其证据就是“它吸引和吞噬了大约世界生产的白银货币的一半”。[4]国内有些学者持有相似的观点。万明认为,“围绕白银,形成了一个世界贸易网络,或称世界市场体系。……中国起了举足轻重的作用”。[5]

——摘编自杜恂诚、李晋《白银进出口与明清货币制度演变》[6]

引导学生从中概括白银流入的部分影响,进一步培养“史料实证”素养和“论从史出”意识。例如:为一条鞭法创造条件,促进财政白银化;刺激国内市场(商品经济)发展;推动世俗文化发展;沟通中外经济联系。

接着,展示一组故事或案例,要求学生分组讨论,对其进行基于商品经济发展和经济白银化的合理解读,旨在培养“历史解释”素养和能力。

故事或案例1:海瑞和和珅

海瑞是16世纪的著名清官,刚正不阿,两袖清风。由于太祖所定官俸过低和个人洁身自好,虽官至二品,生前无钱给母亲祝寿,身后丧事靠他人凑钱。和珅是18世纪的著名贪官,深受乾隆帝宠信。后被嘉庆帝革职下狱,家产充公,光是白银就多达8-11亿两,超过清政府15年财政收入总和(据“百科百度”),人称“和珅倒,嘉庆饱”。

故事或案例2:一条鞭法和摊丁入亩

1581年,张居正推出“一条鞭法”,核心是赋役合并,折银缴纳。这标志着中国古代实物税全面转向货币税,影响深远。1723年,雍正帝推行“摊丁入亩”,把丁税(人头税)平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。这标志着我国两千多年人头税的最终废除,刺激了人口增长。

故事或案例3:《金瓶梅》和《红楼梦》的隐秘世界

《金瓶梅》成书于16世纪,其主角西门庆是晚明社会的绝佳隐喻,他从破落户出身奋斗到权倾一方,从生药铺起家到家产万贯,其家庭生活与权力网络都是围绕着白银而展开。[7]《红楼梦》问世于18世纪,红学开山祖师胡适认为它只是老老实实地描写了贾家(实为曹家)“坐吃山空”、“树倒猢狲散”的自然趋势。[8]贾府的日常生活,其实就是一本白银流水账,只不过是出多入少。

在这些故事或案例的背后,无疑隐藏着一只戴了白银手套的经济之手。是它把那个时代所有的一切都裹挟进了白银大染缸。这就是历史唯物主义。

四、白银的得失之痛

白银可谓明清经济的白色血液,维持其生命,成就其体量。而且,以白银为媒介,明清经济反过来又明显影响着世界经济,甚至一度使后者白银化。那时候,“世界市场围绕白银运转,而白银围绕中国运转,形成了以白银作为主要世界货币的全球经济体系。”[9]

然而,要命的是这个“白色血液”需从海外进口,货币主权不在我手,其流入的数量和速度变化,牵引着中华帝国的命运之线。大体说来,“白银流入增加时,……出口增加,居民安居乐业,白银在市面上加快转换,经济进而腾茂。当白银流入减少,中国饱受紧缩之苦,出口减少,居民趋于保守,白银开始退出流动领域,窖藏白银增多,财政进一步萎靡,最终甚至引发战乱与起义。这一情况在明末或者清末皆有发生。繁荣时刻的白银是锦上添花,衰败时代的白银则是最后一根稻草。”[10]

试举几例,体会“白银得失之痛”:

例1:18世纪有数以亿计的外国银元输入中国,打破了中国社会原有的白银与铜钱间的平衡,导致历史上少见的“银贱钱贵”奇观。政府不得不增加铜钱的铸造与投放,市面上米价一路上扬。

例2:1630年代,西班牙限制西属拉美白银流入菲律宾,德川幕府则禁止从澳门来的商人赴日贸易,都间接导致流入中国的白银大量减少。一时间,“银贵钱贱”,物价飞腾,民不聊生,“流亡载道”“人相食”等记载见诸历史。饥荒背后则是民变,各类起义揭竿而起。1830年代或更早,美洲白银的减产和鸦片走私的泛滥,共同导演了中國“银贵钱贱”的又一出悲剧。

例3:明清号称银本位,但白银一直没有作为铸币使用,现实中多数情况是银两、碎银、银元并行,又因重量纯度各有区分,货币制度空前混乱。而混乱的币制进一步造成经济金融的萎靡落后和官场政治的腐败黑暗。

——材料均摘编自徐瑾《白银帝国》

曾经,白银被爱慕,被渴望,但也被诅咒,被抱怨。白银嬗变的背后,不仅是王朝更迭,更是文明兴衰。由“白银的得失之痛”,并结合前面的材料和所学的知识,引导学生讨论并总结历史的经验教训。比如:明清时期白银取代纸币是国内外诸多因素综合作用的产物,是必然性和偶然性的统一;白银等贵金属是把双刃剑,需谨慎利用,不可放任自流;在全球化大潮中,必须高度重视货币主权问题;坚持金融体制创新,为经济发展和民族复兴保驾护航;加强金融监管和国际合作;金融的本质是信用,政府应努力构建重法制讲信用的社会;明确政府的权力界定;进一步发展和完善社会主义市场经济体制;等等。

这个环节是整节课的自然升华和点睛之笔,设计意图是提醒学生要有一种历史批判反思的精神和关注国计民生的意识,培养“家国情怀”。

最后,笔者又精选了一道开放性试题(下附),供课堂讨论或课外训练之用,进一步培养历史理解与解释能力。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:明初,太祖发布诏令禁止白银流通,但是到了明中期,白银逐渐成为民间流通的主要货币。明穆宗颁布诏令:“凡买卖货物,值银一钱以上者,银钱兼使;一钱以下止许用钱。”这标志着白银货币化基本完成。但是,历来国内采纳银两皆不多。社会上巨额的白银需求,造成银贵金贱的局面……在欧洲,其金银比价完全相反。这种悬殊的金银差价,使外国以白银对中国进行贸易,更为有利可图,因而大量流入中国。正是由于此时大量外银流入国内,非常及时地补充了国内白银的供给,缓解了银荒。……据统计,仅明后期流入中国的白银就超过三亿两。

材料二:明清之际就有对白银货币化的研究,顾炎武、王夫之、黄宗羲等人的著作中都提到了明代白银的流通情况,并以“银力竭”即白银供不应求为由提出了废止金银流通的一些主张。

——摘编自《浅论明代白银货币化》

问题:根据材料并结合所学,围绕“白银货币化问题”自拟论题, 并进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

总结一下,在二轮复习课《探秘明清白银帝国》中,笔者按照“帝国的素裹银装”“帝国的吸银大法”“白银的魔法世界”“白银的得失之痛”的逻辑结构,依次探讨了白银帝国的概况、成因、影响和教训;通过中西对比、材料解析、案例解读、论题阐释等多种问题形式,培养学生的史学核心素养和能力。其实,只要用心备课和备考,史料(材料)随手可拾,素养(能力)自在其中。

【注释】

[1][4](德)贡德·弗兰克:《白银资本——重视经济全球化中的东方》,北京:中央编译出版社,2005年,第208、19页。

[2]刘志伟:《梁方仲文集》,广州:中山大学出版社,2004年,第222页。

[3]彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,2007年,第488页。

[5]万明:《晚明社会变迁问题与研究》,北京:商务出版社,2005年,第244页。

[6]杜恂诚、李晋:《白银进出口与明清货币制度演变》,《中国经济史研究》2017年第3期。

[7][9][10]徐瑾:《白银帝国》,北京:中信出版社,2017年,第134、Ⅹ、15页。

[8]胡适:《红楼梦考证》,北京:北京出版社,2015年,第210页。