《文心雕龙》“启”体论的文体谱系考察*

——以公文制度为中心

周 文 俊

《文心雕龙》的文体论,内容繁复、包罗万象,是汉魏六朝时期文体知识之渊薮。该书《奏启》篇的“启”体论,作为诸论之一,篇幅不长,然而简短精练的文字背后,隐含着当时公文体制的重要线索,为我们提供了考察此时期公文体谱系的一扇窗口。其文云:

启者,开也。高宗云“启乃心,沃朕心”,取其义也。孝景讳启,故两汉无称。至魏国笺记,始云启闻。奏事之末,或云谨启。自晋来盛启,用兼表奏。陈政言事,既奏之异条;让爵谢恩,亦表之别干。必敛饬入规,促其音节,辨要轻清,文而不侈,亦启之大略也。*王利器校笺:《文心雕龙校证》,上海:上海古籍出版社,1980年,第162页。

刘勰所论,不仅谈及启之“本体”,还提到了文体“关系”。要言之,其论主要从用(文体功能)与体(公文体系)的层面,对启与表、奏二体的内在关系作出界定:所谓“自晋来盛启,用兼表奏”,是指文体功能的一致性;“陈政言事,既奏之异条;让爵谢恩,亦表之别干”,则关涉文体序列的主从性。对此,有两个问题可作进一步思考:一是按一致性理解,启的文体功能,与表、奏基本相同,那么具体使用时有何分别?一是按主从性理解,启的体制地位,与表、奏主次分明,那么实际应用中如何区别?

仅凭“启”体论之相关表述,恐怕尚难以回答上述问题。此论所勾勒的文体谱系,其内在的逻辑层次与体制关系,实际上远较字面意思复杂,至少并非是不言而喻的。它不仅是知识与观念上的文体分类,更是与公文制度的现实运作密切相关。本文尝试从“考之以制度”的方法与思路出发*“考之以制度”是由吴承学先生倡导的中国古代文体学研究方法,吴先生指出“在研究文体与文体学时,一定要注意到文体与中国古代礼乐与政治制度的关系。因为中国古代……实用文体,与礼乐和政治制度关系密切,研究时要考证和梳理其具体使用背景,还原其仪式、程序、文本形式等历史语境,如……历代官方文书等,都是政治、礼乐制度的直接产物,其应用总是与礼教仪式相始终。不了解这些制度、仪式,就不可能真正理解这些文体。”参见氏著《中国古代文体学研究》,北京:人民出版社,2011年,第4—5页。,结合当时公文体的具体使用背景,将《文心雕龙》“启”体论所示文体谱系,还原到公文制度的历史语境中考察,以阐明其内在涵义,同时祈请方家指正。

一、表之别干:从表让到启让

《文心雕龙》论启曰“让爵谢恩,亦表之别干”,表明让官和谢恩的礼仪运作,是理解表、启之间微妙关联与差别的关键。循此思路考察南朝时期的让官文书流程,可以发现有价值的线索。《南齐书·谢朓传》云:

(朓)启王敬则反谋,上甚善赏之。迁尚书吏部郎。朓上表三让,中书疑朓官未及让,以问祭酒沈约。约曰:“宋元嘉中,范晔让吏部,朱修之让黄门,蔡兴宗让中书,并三表诏答,具事宛然。近世小官不让,遂成恒俗,恐此有乖让意……谢吏部今授超阶,让别有意,岂关官之大小?撝谦之美,本出人情。若大官必让,便与诣阙章表不异。例既如此,谓都自非疑。”朓又启让,上优答不许。*萧子显:《南齐书》卷47,北京:中华书局,2017年,第914—915页。

谢朓让官,乃“让别有意”,是治文史者熟知的史事。不过以一般情况而言,让官并非出于自谦之举,乃是自汉代以来形成的官场惯例,是官员仕途生活之常态,这条史料正是由于殊例与常态的冲突,从而呈现了让官文体与公文制度诸面相。

南朝时期,让官呈现出明显的制度化与礼仪化特征。正如上文谓“官未及让”,让官讲究的不是“让”,而是“官”,只有当拜授某一级别以上的官职时,官员呈奏让表才是合乎制度惯例的,因此让官具有明显的等级性,是与职官等级制度秩序关系密切的一种政治行为模式。沈约谓谢朓“让别有意,岂关官之大小”,反过来说明了在非别有意的情况下,让官与否是以官位等级大小为依据的。可作参证的是,《隋书·百官志上》载南朝梁、陈官班之制“为十八班,而官有清浊”,并规定“十二班以上并诏授,表启不称姓。从十一班至九班,礼数复为一等”*魏徵、令狐德棻:《隋书》卷26,北京:中华书局,1973年,第741页。,朝廷通过授官形式与公文礼仪等“礼数”,界定了职官系统中的高阶职位,以此划定了高级官僚群体。这条由制度所强化的阶层准线,为官场的让官运作提供了门槛意义*官班制由吏部尚书徐勉于梁天监七年(508)制定,需要指出此虽为新制,但主要源于前代职官资位制度,南朝前期制度多与之相通,因此可资考证南齐时期官职的位阶等级。详说参见拙稿《魏晋南朝官品与官资秩序研究》第三章,2013年中山大学博士学位论文;杨恩玉:《萧梁官班制渊源考辨》,《历史研究》2013年第4期。。值得注意的是,沈约答语谓“宋元嘉中,范晔让吏部,朱修之让黄门,蔡兴宗让中书”,所举官职如对应官班等级,分别是十一班(吏部郎)、十班(黄门郎)、九班(中书郎),与上述《隋志》谓“从十一班至九班,礼数复为一等”,序列正相契合。沈氏之论或隐含了这样的让官秩序逻辑,即十一班至九班的官职,“礼数”虽有所下降,仍属官僚中高级阶层,以此证明谢朓所除吏部郎是合乎“让”的。这也说明,让官作为一种官场文化,有其制度基础,当中格套化的文书程式无疑也是“礼数”的体现。

上述谢朓事例,即较完整地展示了让官的文书过程,为考察公文体序列提供了重要线索,其流程可大致概括为:谢朓“上表三让”—中书“三表诏答”—谢朓又启让—皇帝敕答。具体而言,让官是以文体为阶段标识,逐步开展,以此构成上下双向、多次往复的文书进程。这套由得官者上“表”三让、继而“启”让的流程,不惟在南朝流行,北朝亦行此法,魏孝文帝“以(冯)诞为司徒。帝既爱诞,除官日,亲为制三让表并启。将拜,又为其章谢”*李延寿:《北史》卷80《外戚中·冯熙传附冯诞传》,北京:中华书局,1974年,第2679—2680页。。这说明北朝在同一时期,围绕新除官职的谢让,存在着几乎相同的文书程式,“三让表并启”有可能就是受到南朝公文体制的直接影响。此套环环相扣的公文往复程序,正好体现了各种公文文体在制度语境中的有机联系,对于确认启的文体性质、功能与地位,无疑有着重要参证意义,值得进一步探析。

首先,“上表三让”是南朝上让官表的惯例,如《南史·陆慧晓传》载“初授慧晓兖州,三子依次第各作一让表”*李延寿:《南史》卷48,北京:中华书局,1975年,第1192页。,即以三为数。这是承自汉代的让官传统,《文心雕龙·章表》谓“昔晋文受册,三辞从命,是以汉末让表,以三为断”,并引述曹操“为表不必三让”之语,可为明证*王利器校笺:《文心雕龙校证》,第154页。。朝廷对“表让”的正式答复,是以皇帝名义颁下的“诏答”。“三表诏答”当由负责为皇帝草拟诏文的中书省完成,从“中书疑朓官未及让”即可看出中书省作为答复让表的实际执行者角色。辅助这一判断的,还有中书省为表文存档处的历史依据。《法书要录》引南朝王僧虔《论书》云:“昔子敬(王献之)上表多于中书杂事中,(谢灵运)皆自书窃易真本,相与不疑。元嘉初方就索还。《上谢太傅(谢安)殊礼表》亦是其例。亲闻文皇(宋文帝)说此”*张彦远撰,武良成等点校:《法书要录》卷1,杭州:浙江人民美术出版社,2012年,第21页。,大概中书省为皇帝草诏答复的缘故,因此大臣上表原件亦保存于此,这也旁证了中书省在让官文书程序中所扮演的制度角色。以上分析表明,“上表三让”与“三表诏答”构成了文书往复的第一阶段。

值得注意的是,大臣上启让官,必然在“上表三让”以后,而不会提前,这也是问题关键:两种文体功能一致,为什么让官程式必然是先表后启呢?这里最直接的制度原因,是皇帝在回应官员第三次让官时,诏答会附加“断表”的旨意,即以诏书形式禁止此人再上表辞让。参考南朝时期江淹代作《建平王让镇南徐州刺史启》提到“圣旨悬严,便赐断表”,另一代作《萧领军让司空并敦劝启》亦云:“臣沿心之请,丹识以倾。诏旨冲绝,便赐断表。”*江淹著,丁福林、杨胜鹏校注:《江文通集校注》,上海:上海古籍出版社,2017年,第1135、1219页。两篇让官启文均提到“断表”,且使用了“悬严”“冲绝”等用语。由此可知“断表”构成了表、启的制度界限,其背后蕴含了丰富的政治象征意义:皇帝此举既有表达重贤爱才的意图,也是出于“以三为断”的限制,当中隐含了礼贤与威权兼重的政治意味。上表让官的途径由此从法理层面宣告关闭。与此同时,让启则不受“断表”之限,作为符合制度的文书形式呈予皇帝,如陈朝江总的让尚书令启,《艺文类聚》录其篇题为《除尚书令断表后启》*欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷48,上海:上海古籍出版社,1999年,第853页。,就是“启”上于“断表后”之证,标志着让官程式转入另一文书阶段。

从“断表”的分水岭性质,反映了“启”在官方文书体系中,与“表”有所区别。让表三上,是“对扬王庭”,属于“公”的场合下之文书运作。当此渠道被关闭(断表)后,大臣仍可通过让启的文书形式继续陈情,表明君臣交流场合已转为“私”的性质。换言之,表、启的文书体制属性存在公、私之别。

总之,从表让到启让,与其说是流于形式的官场陋规,毋宁说是一种基于当时政治文化、确认官位授受双方政治关系的礼仪化程式。“表让—断表—启让”的让官程序体现出细致而严谨的文体应用逻辑,即官员首先通过上表让官,以王朝官僚的身份,在公开场合展示谦退姿态,同时也确认自身得官来自皇帝的至高权力。为了显示皇权至上,表让更是以三为数,对君臣关系予以反复强调。皇帝断表的旨意,仍然是为展现其裁断威权。官员此后上启,继续其让举,是为在君臣关系框架之外,确认双方的私人政治关系。“三让表并启”不仅是简单的文书次第先后,更是君臣二重关系的体现。让启的阶段应用,蕴含了公文体制秩序的内在逻辑,体现了“让爵谢恩,亦表之别干”的体制属性。

二、奏之异条:启事公文与政务过程

通过让官程式的还原,表、启关系已见前揭。本节将沿此思路,从政务过程出发,对“陈政言事,既奏之异条”予以解读。首先需要指出,魏晋南北朝公文史料大多以摘要节录的形式传世,难以窥知文书的原始面貌,可贵的是,佛教典籍《弘明集》撮录了东晋中、晚期的两组公文,展现了两次朝廷政令的内部参议流程,从不同角度提供了政务运作的重要信息。以下试对这两组文献加以考察,探析启在“陈政言事”过程所呈现的公文体制特征。

《弘明集》载尚书令何充与辅政大臣庾冰的文书往复,略云:

晋咸康六年(340),成帝幼冲,庾冰辅政,谓沙门应尽敬王者。尚书令何充等,议不应敬。下礼官详议,博士议与充同,门下承冰旨为驳。

Ⅰ(尚书令何充及仆射褚翌、诸葛恢、尚书冯怀、谢广等奏,沙门不应尽敬。)

尚书令冠军抚军都乡侯臣充、散骑常侍左仆射长平伯臣翌、散骑常侍右仆射建安伯臣恢、尚书关中侯臣怀守、尚书昌安子臣广等言:世祖武皇帝以盛明革命,肃祖明皇帝聪圣玄览,岂于时沙门不易屈膝,顾以不变其修善之法,所以通天下之志也。愚谓宜遵承先帝故事,于义为长。

Ⅱ(庾冰重讽旨,谓应尽敬,为晋成帝作诏)

夫万方殊俗,神道难辩,有自来矣……诸君并国器也,悟言则当测幽微,论治则当重国典。苟其不然,吾将何述焉?

Ⅲ(尚书令何充及褚翌诸葛恢冯怀谢广等重表)

尚书令冠军抚军都乡侯臣充、散骑常侍左仆射长平伯臣翌、散骑常侍右仆射建安伯臣恢、尚书关中侯臣怀守、尚书安昌子臣广等言:诏书如右,臣等闇短,不足以赞扬圣旨,宣畅大义……是以复陈愚诚,乞垂省察。谨启。

Ⅳ(成帝重诏)

省所陈具情旨……省所陈,果亦未能了有之与无矣。纵其了,犹谓不可以参治,而况都无,而当以两行耶?

Ⅴ(尚书令何充仆射褚翌等三奏不应敬事)

臣等虽诚闇蔽,不通远旨。至于乾乾夙夜,思循王度,宁苟执偏管而乱大伦?直以汉魏逮晋,不闻异议,尊卑宪章,无或暂亏也……谨复陈其愚浅,愿蒙省察。谨启。

于时庾冰议寝,竟不施敬。*释僧佑:《弘明集》卷12,《大正新修大藏经》52册,台北:新文丰出版公司,1983年,第79(中)—80(中)页。序号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是为方便论述,由笔者所加。段落、标点在不影响文意的基础上,亦稍有调整。下同。

按Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ是尚书令何充等人领衔的三份上书,原书编者对文章体裁的概括颇为笼统,前记为“奏”;再题“重表”;后称“三奏”,从辨体的角度,大概是不足为据的。鉴于Ⅲ、Ⅴ两份文书的末尾有“谨启”,可判断文献实际属于启事*两晋南北朝时期,应用于政务流程中的启体文书,按文书制度可称为“启事”,其用例甚多,如西晋“山公(涛)启事”;东晋时禇太后回复“群臣启曰”,称“览省启事,感增悲叹”(《晋书·后妃下·康献褚皇后传》,北京:中华书局,1974年,第977页);南朝刘宋皇太子监国仪注,谓“笺仪准于启事”(《宋书·礼志二》,北京:中华书局,1974年,第381页),等等。本文涉及此类性质的事务性启文,一般称为“启事”。另外,在此过程中的奏体文书,本文亦通称为“奏案”。特此说明。。从领衔官员职位观察,上奏者至少包括一令、二仆射、二尚书,是代表尚书台八座集体政治意志的联署文书。

根据编者列于文书前面的事件简述,可知在何充等人呈上启事之前,朝廷已经过一套政务程序。该政务过程的实际次序是:庾冰作为辅政大臣。主张沙门应施敬王者。政务机关尚书台将有关议题下达礼官讨论,取得博士意见后,尚书台再经过参议,拟出一份包含最终意见的奏案,然后呈报皇帝批核。这份结合礼官与尚书台的意见方案并不支持庾氏之主张,认为沙门可不尽敬王者,该奏案上报阶段须经由门下审核,出于庾冰授意,门下省在此阶段又提出反驳。何充等人的三份启事正是在此情形下产生。以上是制度具体运作的概况。

何充等人上启坚持沙门不尽敬王者,与正式奏案所立的意见一致。不过就文书程序阶段而言,文书性质并不一样。前面尚书台所上奏案,属于一般政务程序的奏事文书;后面何充等人的启事,是在奏案被门下反驳以后,就原有立场的补充申述。文书场合的性质随之也出现了微妙变化,前者是一套按部就班的政务文书上下流程,该流程是系统性的,以尚书台为枢纽,前后有礼官、门下等机构参与其中;后者则是常务规程之外的往复文书讨论,该讨论是双向的意见沟通,两端分别是启事官员与皇帝(该事件里实质是辅政大臣),理论上此文书往复过程并不遵循一般的奏事步骤,尚书台官长更可多次上启,并无次数等限制,某种意义上可认为是朝廷政令的内部意见交换。东晋晚期桓玄致书八座,论及此事谓“旧诸沙门皆不敬王者,何、庾虽已论之,而并率所见,未是以理屈也”*释僧佑:《弘明集》卷12,《大正新修大藏经》52册,第80(中)页。,他对这一文书往复过程,理解为双方之间的“论”,并以庾冰为论辩方(尽管诏文是以皇帝名义颁下),正好说明这属于朝廷政务的补充讨论,文书应用场合具有非公开的性质。

以上是启事出现在正式奏案提交之后的情况,代表了奏案通呈(上行)时的文书程序。载于《弘明集》的另一启事用例,流程恰好相反。是诏书下达(下行)时的程序,其文略云:

Ⅰ(桓楚许道人不致礼诏)

门下:佛法宏诞,所不能了。推其笃至之情,故宁与其敬耳。今事既在己,苟所不了。且当宁从其略,诸人勿复使礼也。便皆使闻知。

(大亨二年,403)十二月三日

Ⅱ(答桓玄诏)

侍中臣卞嗣之、给事黄门侍〔郎〕(中)臣袁恪之言:诏书如右。神道冥昧,圣诏幽远。陛下所弘者大,爰逮道人奉佛者耳。率土之民,莫非王臣,而以向化法服,便抗礼万乘之主,愚情所未安。拜起之礼,岂亏其道;尊卑大伦,不宜都废。若许其名教之外。阙其拜敬之仪者,请一断引见。启可纪识。谨启。

Ⅲ(诏)

何缘尔,便宜奉诏。

〔大〕(太)亨二年十二月四日。门下通事令史臣马范。

Ⅳ(答桓玄诏)

侍中臣嗣之言:启事重被明诏。崇中挹之至。履谦光之道。愚情眷眷窃有未安。治道虽殊理至同归。尊君尊亲法教不乖。老子称四大者。其尊一也。沙门所乘虽异迹不超世。岂得不同乎天民。陛下诚欲弘之于上。然卑高之礼经治之典。愚谓宜俯顺群心永为来式。请如前所启。谨启。

Ⅴ(诏)

置之使自已,亦是兼爱九流。各遂其道也。

Ⅵ(答桓玄诏)

侍中祭酒臣嗣之言:重被明诏如右。陛下至德圆虚……方见斯事屡经神笔,宗致悠邈,理析微远,非臣驽钝所能击赞。沙门抗礼,已行之前代。今大明既升,道化无外,经国大伦,不可有阙。请如先所启。摄外施行。谨启。

Ⅶ(诏)

自有内外兼弘者。何其于用前代理?卿区区惜此。更非赞其道也。

Ⅷ(答桓玄诏)

侍中祭酒臣嗣之言。重奉诏。自有内外兼弘者。圣旨渊通道冠百王。伏赞仰叹。非愚浅所逮。尊主祗法臣下之节。是以拳拳频执所守。明诏超邈远略常均。臣闇短不达。追用愧悚。辄奉诏付外,宣摄遵承。谨启。

〔永始〕(元治)元年(403)十二月二十四日上*释僧佑:《弘明集》卷12,《大正新修大藏经》52册,第84(中)—85(上)页。文字有校改。按《晋书·安帝纪》载,永兴二年(403)十二月壬辰(初三),桓玄“篡位”。“永兴”是史家出于正统立场所用年号,当时朝廷文书实际行用桓玄改定的“大亨”。桓玄登基后又改元“永始”。此段引文中,桓玄之诏日期记作“大亨二年十二月四日”,当是改元诏尚在走审核流程,未正式颁布的缘故。至当月二十四日,卞嗣之上启日期署“元年”,说明此时已正式使用新元。惟所记年号“元治”,应是文献传写之误,当作“永始”。

这是桓玄篡晋称帝,随即下诏许沙门不致礼,门下为此与之往复讨论的史事。研究指出,出诏经由门下的文书制度,始于东晋*详参祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,北京:北京大学出版社,2017年,第251页。。以上文书流程,是审署诏草的门下省,对诏书内容存有异议,与皇帝反复交换意见的具体例子。门下省在此过程,一直使用启事。这从两方面可证:一是在文书Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ的末尾均以“谨启”为结束语,为启文之基本标识;二是在文书Ⅳ、Ⅵ的篇中,有“启事重被明诏”“请如前所启”“请如先所启”等用语,同样提示门下省所上文书类型为启事*桓玄回应门下启事的命令文书Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ,在该语境中被称为“诏书”“诏”,这是广义的用法。其文体性质从狭义理解,应与南朝时期的敕书同出一源。。

再看以上启事的联署官员,主要有侍中(包括侍中首席之祭酒)和黄门郎。据《南齐书·百官志》载“给事黄门侍郎。亦管知诏令,世呼为小门下”*萧子显:《南齐书》卷16,第359页。,可知审署经由门下的诏书,是侍中与黄门郎的职责。以上文献还有一处值得注意的细节,是诏书Ⅲ的年月日之下,有“门下通事令史臣马范”的署名,从职名判断,马范是门下省负责通呈文书的职吏*《通典·晋官品》之第八品有“门下中书主事通事令史”,同书之“梁官品”之三品勋位有“门下集书主通事正令史”,应即此职。北京:中华书局,1988年,第1005、1017页。,由此反映出皇帝与门下省主官之间,是以通事令史为媒介的直接文书往来。这组门下启事,不同于正式奏案,性质上更多是政治顾问向皇帝提出政务参考意见。

该事例进一步确认启事的性质与功能。就官员身份而言,侍中与黄门郎,职位有着鲜明的近臣色彩,他们以启事与皇帝就诏旨问题反复沟通,表明启的文体应用逻辑,是建立于君臣私属关系之上。就文书程序而言,前面庾冰之例是启事用于正式奏案提交以后,这里桓玄之例则用于诏书正式发布以前,文书场合均呈现出内部特征。《晋书·山涛传》载:

涛再居选职十有余年,每一官缺,辄启拟数人,诏旨有所向,然后显奏,随帝意所欲为先。故帝之所用,或非举首,众情不察,以涛轻重任意。或谮之于帝,故帝手诏戒涛曰:“夫用人惟才,不遗疏远卑贱,天下便化矣。”而涛行之自若,一年之后众情乃寝。涛所奏甄拔人物,各为题目,时称《山公启事》。*房玄龄等:《晋书》卷43,北京:中华书局,1974年,第1225—1226页。

山涛的选官操作,采取启、奏两种文书形式,《艺文类聚·职官部》引王隐《晋书》亦载:“(山)涛用人,皆先密启,然后公奏……”*欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷48,第856页。这正好反映出启、奏代表了两种文书场合,具有私密与公开的不同特征。启事是山涛以私属顾问身份,向晋武帝提供政务意见,甚至在“众情不察”,引起争议的情况下,皇帝也是通过“手诏”的形式与山涛沟通;至于“显奏”,则是他身为朝廷命官履行正式职责,可见启、奏是基于二重君臣关系,发挥着各自功能。

综上而言,启事部分承担了传统奏体文书陈政言事的功能,作为正式奏事的文书补充,具有内部、非公开的特征。《文心雕龙》论启曰“陈政言事,既奏之异条”,正是对上述体制特征的精要概括。

三、用兼表奏:公文格式、语言的二元取向

“用兼表奏”是刘勰对启的复合功能概括,与“表之别干”“奏之异条”互为呼应。通过前面“文书流程”的过程考察,我们确认了启与表、奏的体制关系。本节将回到启的“文本形态”本身,具体从公文格式、文书语言两个方面切入,梳理启的体制脉络,以进一步解读其文体谱系逻辑。

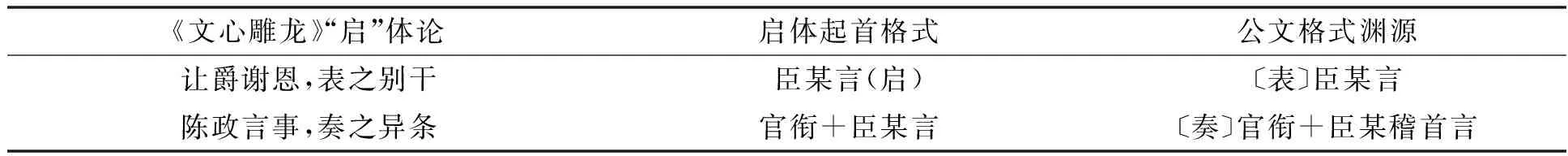

一般而言,起首格式是公文文体的基本规范与标识特征。通检今存六朝启文史料,启的起首主要有两种格式类型。其中最为常见的格式,是作“臣某言(启)”。兹举《广弘明集》所载梁武帝与太子萧纲往复的两组文献为例说明:

(1)萧纲《谢御幸善觉寺看刹启》

臣讳言:即日舆驾幸善觉寺,威神所被,金表建立,概泰清而特起,接库楼而上征,既等湛然,长均净土,方为佛事,永利天人,顶荷之诚,臣百恒品,不任下情,谨奉启事谢闻,谨启。

汝所营建慈悲宝刹,诸佛威神,不营多功。才欲运力,即便竖立。幽显欣仰,我亦随喜。不得与汝同共瞻拜,以此为恨耳。越敕。*《广弘明集》卷16,《新修大正大藏经》第52册,第209(下)页。

(2)萧纲《谢敕为建涅槃忏启》

臣纲启:伏闻敕旨,垂为臣于同泰寺瑞应殿建涅槃忏。臣障杂多灾,身秽饶疾,针艾汤液,每黩天览。重蒙曲慈,降斯大福,冀慧雨微垂,即灭身火,梵风才起,私得清凉。无事非恩,伏枕何答。不任下情,谨奉启谢闻。

此无所谢也。越敕。*《广弘明集》卷28,《新修大正大藏经》第52册,第330(下)页。

我们知道,启、敕是对应的上、下行公文,以上两组史料,启文、敕文分别以“谨启”“越敕”结尾,显示出完整的文书形态,极具史料价值。萧纲的两份启文,起首用语作“臣某言”或“臣某启”,这一格式有其体制渊源。按蔡邕《独断》“表者……上言‘臣某言’”*⑤ 蔡邕:《独断》卷上,四部丛刊本。,汉代上表首称“臣某言”,是通行的格式规范,相关用例不胜枚举,此处不赘。表、启的格式共通,进一步印证了两者的内在关联。更可注意的是,上述萧纲之启是用于谢恩,循此线索通检六朝时期上于让、谢场合的启文,其起首用语均为承自表体格式一脉的“臣某言(启)”,由此可揭示“让爵谢恩,表之别干”的又一潜在涵义。

再看启的另一格式,是作“官衔+臣某言”。宋代洪迈《容斋随笔·四笔》卷10“山公启事”条,云

此语(按:指“山公启事”)今多引用,然不得其式,法帖中乃有之,云:

侍中、尚书仆射、奉车都尉、新沓伯臣涛言:臣近启崔谅、史曜、陈准可补吏部郎,诏书可尔。此三人皆众所称,谅尤质正少华,可以崇教,虽大化未可仓卒,风尚所劝,为益者多。臣以为宜先用谅。谨随事以闻。*洪迈:《容斋四笔》卷10,《容斋随笔》,北京:中华书局,2005年,第747页。

洪迈所录山公启事,出自淳化阁法帖,文本接近于文书原貌,从中可略窥西晋启事的具体形态。其起首用语是“侍中、尚书仆射、奉车都尉、新沓伯臣涛言”,再联系前引东晋文献,如八座启起首称“尚书令冠军抚军都乡侯臣充、散骑常侍左仆射长平伯臣翌、散骑常侍右仆射建安伯臣恢、尚书关中侯臣怀守、尚书昌安子臣广等言”,桓楚门下启文首谓“侍中臣嗣之、给事黄门侍郎中臣袁恪之言”,可知启事的起首格式为“官衔+臣某言”。

按蔡邕《独断》“奏者……其京师官但言‘稽首’”⑤,汉代奏书的起首格式通常作“官衔+臣某稽首言”,如东汉尚书台请立皇后奏“尚书令臣嚣、仆射臣鼎、尚书臣旭、臣乘、臣滂、臣谟、臣诣稽首言”*司马彪:《续汉书志·礼仪志中》刘昭注,《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3121页。该文献未明言文献体裁,根据文首称“官衔+臣某+稽首言”,文末“稽首再拜以闻”,符合《独断》所言奏体特征,可证明这是一份奏书。,至六朝一仍其旧。如西晋八座奏“侍中尚书令司空鲁公臣贾充、侍中尚书仆射奉车都尉大梁侯臣卢钦、尚书新沓伯臣山涛、尚书奉车都尉平春侯臣胡威、尚书剧阳子臣魏舒、司徒尚书堂阳子臣石鉴、尚书丰乐亭侯臣杜预稽首言”*房玄龄等:《晋书》卷20《礼志中》,第620页。,是为起首系以官衔之证。与奏体一脉相承的弹事,格式亦如此。如南朝沈约《奏弹王源》作“给事黄门侍郎、兼御史中丞、吴兴邑中正臣沈约稽首言”、任昉《奏弹曹景宗》作“御史中丞臣任昉稽首言”等*萧统编,李善注:《文选》卷40,北京:中华书局,1977年,第561、557—558页。。启事“官衔+臣某言”格式,显然沿袭自奏书起首系以官衔的体制元素,此类文书均应用于政务场合,无疑是“陈政言事,奏之异条”潜在涵义的反映。正好与上述“让爵谢恩,表之别干”的论证相映成趣。

上述分析表明,启的起首规范存在二元取向,分别对应“让爵谢恩”与“陈政言事”的上书场合与文体功能,其体制渊源则分别承自表、奏,这大概也是刘勰所云“用兼表奏”的制度体现吧。

表1 启的起首格式类型与渊源流别

从文书语言的角度考察,六朝时期启文表现出了亦雅亦俗的不同取向。如前面所引萧纲所上谢恩启,用语典雅、辞藻华美、富有文采,营造了一种庄重的文书场合氛围,这与此类文章的礼仪性质非常一致。刘勰论启,亦云“必敛饬入规,促其音节,辨要轻清,文而不侈”,也对启的写作提出了具体要求。

与此同时,启事行文的通俗取向也值得关注,这类公文通常因缺乏辞采而存录不多。尽管如此,正史史籍对此仍有少量载录,可略窥其风貌。《南齐书·豫章文献王传》载:

启自陈曰:“臣自还朝,便省仪刀,捉刀左右十余亦省,唯郊外远行,或复暂有,入殿亦省。服身今所牵仗,二侠毂,二白直,共七八十人。事无大小,臣必欲上启,伏度圣心脱未委曲,或有言其多少,不附事实,仰希即赐垂敕。”

又启:“扬州刺史旧有六白领合扇,二白拂,臣脱以为疑,不审此当云何?行园苑中乘轝,出篱门外乘轝鸣角,皆相仍如此,非止于带神州者,未审此当云何?方有行来,不可失衷。”

上答曰:“仪刀、捉刀,不应省也,侠毂、白直,乃可共百四五十以还正是耳。亦不曾闻人道此。吾自不使诸王无仗,況复汝耶……汝若有疑,可与王俭诸人量衷,但令人臣之仪无失便行也。”*萧子显:《南齐书》卷22,第458—459页。

按萧子显撰《南齐书》,为其父亲豫章王萧嶷立专传,其中多引录萧嶷与齐武帝的往来文书,透露出相当丰富的文书情境信息。我们看到,萧嶷上启“自陈”,基本是直述其意,并未在文笔上作过多润色,且夹杂如“不审此当云何”的口头话,与此对应,齐武帝答敕亦如是,表现为通俗、直白的语体风格,文中甚至不用“朕”“卿”等强调身份地位的专字,而以“吾”“汝”为第一、二人称,文书形式更似书札,表现出双方私人交流的显著特征。

这种不刻意追求文采的实用取向,正是服务于政治日常事务与君臣私人沟通,这令我们想到《文心雕龙·书记》所云“艺文之末品,而政事之先务”,是“有司之实务,而浮藻之所忽”*王利器校笺:《文心雕龙校证》,第177、179页。。启事对通俗化语言的包容,充分体现其“政事之先务”的本质功能。当然,这并不是说启事应用于政务,文辞就必然质朴,受当时追求华丽的文风影响,此时期启事亦不乏富于文采者,如南齐武帝时“上新亲政,水旱不时”,萧子良密启曰:“臣思水潦成患,良田沃壤,变为污泽;农政告祥,因高肆务,播植既周,继以旱虐。黔庶呼嗟,相视褫气。夫国资于民,民资于食,匪食匪民,何以能政?臣每一念此,寝不便席。本始中,郡国大旱,宣帝下诏除民租。今闻所在逋余尚多,守宰严期,兼夜课切,新税力尚无从,故调于何取给?政当相驱为盗耳。愚谓逋租宜皆原除,少降停恩,微纾民命。”*萧子显:《南齐书》卷40《武十七王·竟陵文宣王子良传》,第772—773页。文辞讲究,句式工整,从中可略窥当时启事已有实用与审美兼重的内在要求。

综上而言,不论文书格式,还是语言,启的文本形态因应“用兼表奏”双重功能,而存在不同的体制取向,表现出复合型文体的鲜明特征。

结语:谱系错位与制度调适

如上所述,《文心雕龙》“启”体论的文体谱系逻辑,与公文制度的现实运作关系密切。藉由文体与制度的相互阐发,我们确认了启的复合型文体性质。进一步说,“自晋来盛启,用兼表奏”既是文体谱系的重构,也是公文体制的调整,更与制度演变背后的政治权力关系格局相关。

启进入上于皇帝的文体序列,时间较晚,且有特殊之历史因缘。《文心雕龙》叙述启的源流,称“孝景讳启,故两汉无称。至魏国笺记,始云启闻。奏事之末,或云谨启”,此说值得重视,我们从文献中确实找不到汉代上呈皇帝的文体称“启”之例,刘勰所指启的体制渊源出自东汉末年的“魏国笺记”,当有根据。这里“魏国”即曹操受封之国,“笺记”指笺与奏记,是东汉时期上于郡国、公府的应用文体,即《文心雕龙·书记》所云“迄至后汉,稍有名品,公府奏记,而郡将奏笺”者*王利器校笺:《文心雕龙校证》,第176—177页。。“魏国笺记”的特殊之处在于,魏国名义上是中央王朝之下的次级政治体,但当时国家政令专决于曹操,实权与皇帝无异。这一名(名义)实(实权)分离的政治进程,潜在而深刻地影响了现实运作的公文体制。魏国既为政治核心,此时群臣上书进言,无疑是用笺记之名,行表奏之实。要言之,汉魏政治权力格局,造成了公文体谱系的局部“错位”。启的出现,是公文制度对上述“错位”的一次修正与调适,它的使用对象谱系向上拓展至皇帝,由此进入公文体系的最高序列,“晋来盛启”是其繁荣发展的概况。

与此同时,启仍继承了“魏国笺记”的体制因子,保留着其中的部分特质:一是启的上书对象。该体并不专限皇帝,次及太子、宗王等均得使用,这无疑带有“魏国笺记”的体制印记。二是启的复合形态与多重用途。所谓“用兼表奏”,正是“魏国笺记”在特殊政治时期集中承担表、奏功能的体制延续。三是启的文体规格。如吴承学先生指出“诏、策、奏、启等实用文体内部之间,也存在着不同价值的序列”*吴承学:《中国古代文体学研究》,第6页。,启为表、奏之“别干”“异条”,不仅是文体谱系的主次之分,而且也体现了价值序列的高下之别。这一秩序的成立,亦对应了笺记本来应用于次级政治权力组织的体制属性与地位。

总而言之,《文心雕龙》论述启,为我们展示了一种复合型应用文体,以及与之相关的一套文体谱系与价值序列,这是一个政治、制度与礼仪交互影响与作用的动态结构过程。