《湘行散记》的版本批评*

彭 林 祥

《湘行散记》是沈从文创作中的经典散文作品,是研究沈从文、了解湘西风土人情的重要载体。从1934年的初刊发表到2002年《沈从文全集》的出现,《湘行散记》在近70余年的出版过程中,作者沈从文亲自(或参与)修改四次,先后出现了数十种不同的版本,学术界在研究该散文集或出版社在不断重印《湘行散记》时,选择的版本也各有不同*如赵顺宏的《〈湘行散记〉的审美意蕴》依据的是文集本《湘行散记》,刘学云的《沉痛隐忧与乡土悲悯——〈湘行散记〉:归乡主题的再演绎》使用的版本为全集本《湘行散记》,翟业军的《〈湘行书简〉〈湘行散记〉新论》使用的版本也为全集本《湘行散记》等。人民文学出版社1992年版《沈从文别集——湘行集》(收入《湘行散记》)依据选集本重印;北岳文艺出版社2002年版《湘行散记》(插图本,包括《湘行书简》、《湘行散记》、《新湘行记》三部分)依据开明本编入,并增加了黄永玉的插图和卓雅拍摄的湘西风景图片多幅;北京十月文艺出版社2008年版《湘行散记》(收《湘行散记》、《湘行书简》、《湘西》、《烛虚》)以全集本(沿用了注释,但未采用插图)重印。。因此,梳理《湘行散记》的版本变迁,概括并分析修改内容,鉴定各版本优劣,显得尤为重要。

一、《湘行散记》的版本源流

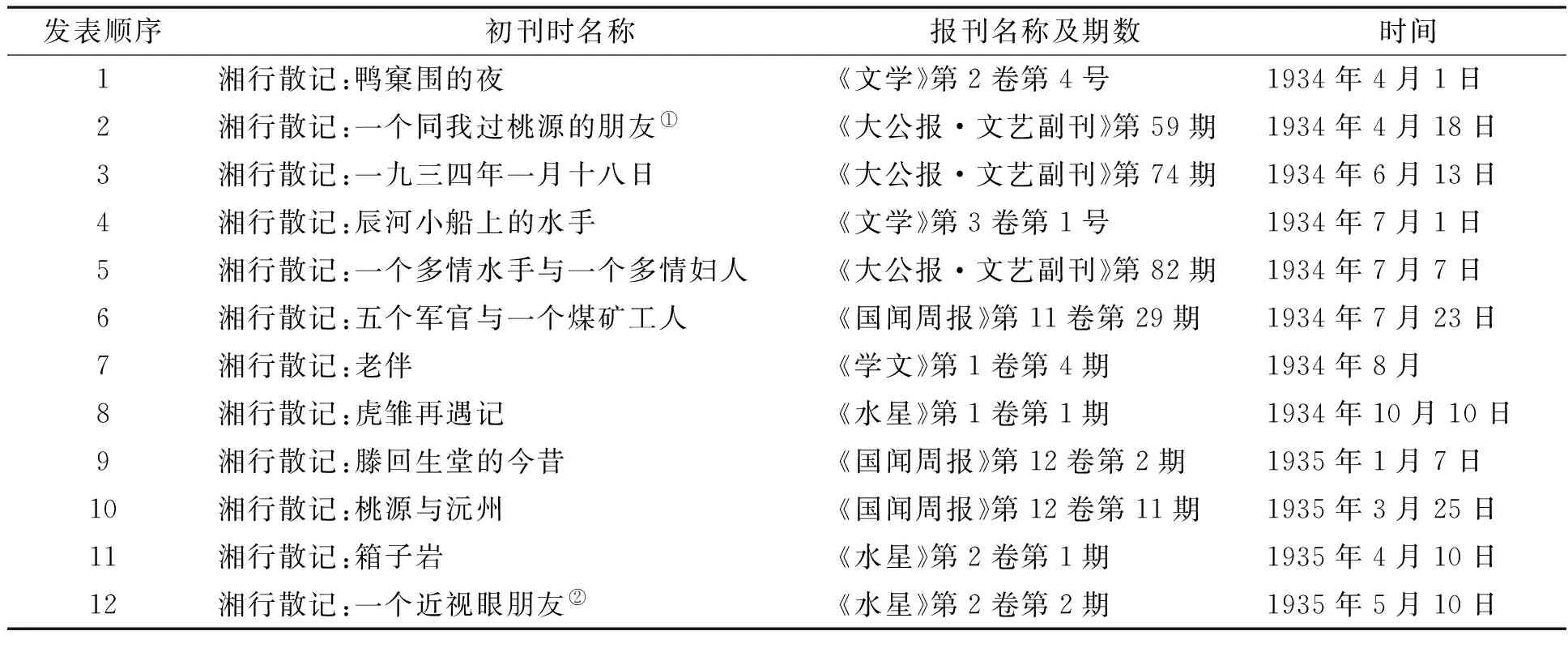

1934年年初,因母亲病危,沈从文匆匆赶回湘西老家看望。在这次往返湘西的路程中,沈从文以书信的形式不断把路上的“一切见闻巨细不遗全记下来”,向夫人张兆和报告*这些书信,沈从文生前未公开发表。1991年由沈虎雏整理、编辑成《湘行书简》,编入《沈从文别集·湘行集》,1992年5月由岳麓书社出版。。回到北平之后,沈从文把这些书信一一作出整理,然后又根据书信中部分内容陆续写成了一些散文,并以“湘行散记”为名陆续在报刊上发表。具体发表顺序及刊载报刊,如下表:

表1

后因郑振铎推荐,沈从文以“湘行散记”为名,把这些系列文章纳入商务印书馆出版的“文学研究会创作丛书”,《湘行散记》于1936年3月出版*由于出版时商务印书馆将《滕回生堂的今昔》稿件丢失,因此仅收入11篇散文。,是为初版本。沈从文利用出版单行本《湘行散记》之机,对发表后的各篇散文存在的瑕疵,从字、词到句、段,都进行了修改。该书出版后,有评论认为作者的创作带有浓厚的地方色彩,大多都是其生活实录,“是一本很可一读的创作,在作者自己也算是一部成功的创作,因为他在无论那一篇里,都能写得细致和美丽的……而且他也绝对不是空洞无物的”*芸非:《书报评介:“湘行散记”》,《学风》(安庆)第6卷第6期,1936年9月15日。。此书市场反响颇不错,当年8月就再版,1938年5月印至第三版。

1943年,桂林开明书店从4月份开始,陆续出版沈从文修订的系列作品,统称“沈从文著作集”,散文集《湘行散记》包括在内。利用这次出版,沈从文对《湘行散记》又进行了一次全面的修改。开明本的《湘行散记》于1943年12月出版*在开明版《湘行散记》中,《滕回生堂的今昔》依旧未被收录。,是为开明改订本。开明本的封面以一小孩的画作为封面,颇富童趣。此外,开明书店还为该书在1944年4月推出了土纸初版本。叶圣陶还为开明书店《湘行散记》写了广告,认为作者“对湘省的认识真确而深刻,他写各方面的问题,虽则似乎极琐细平凡,但是在一个有心人看来却极有意义,值得深思”*叶至善、叶至美、叶至诚编:《叶圣陶集》第18卷,南京:江苏教育出版社,2004年,第354页。。开明本《湘行散记》问世后,销路也颇不错。1946年10月再版,1948年3月三版,1949年1月四版。

共和国建立后,沈从文离开了文学界,转入历史文物研究,其作品鲜有机会得到重印(再版)。《湘行散记》在三十余年的时间里,没有机会再版。“文革”结束后,文学家的沈从文浮出历史地表,其作品陆续得以重印。1980年代初期,四川人民出版社为沈从文印行了一套《沈从文选集》,《湘行散记》收入选集第1卷于1983年出版。在选集本的《序》中,沈从文表示该本选集的编选工作由凌宇负责*笔者曾就此事咨询参与过文集编选工作的凌宇先生,他说当时收入文集的文章主要由张兆和先生审阅,对作品的修改主要由张先生修改,并征得了沈先生同意。。选集本《湘行散记》以开明本为底本进行修改,且从原载刊物上补录了《滕回生堂的今昔》。至此,散文集《湘行散记》终得以完整面貌示人。选集本《湘行散记》是在新的时代语境下出版的,因此比起初刊本、初版本和开明本,在排版上由直排变为横排,增加了2条注释,繁简字之间也作出了调整,对文中的一些字词句段也进行了增删、修改。同时,选集本在目录前添加了作者照片、作者手迹、出版说明和《序》。

1984年3月,广州花城出版社和生活·读书·新知三联书店香港分店共同出版了《沈从文文集》,散文集《湘行散记》编入了文集的第9卷。在该书的版权页上,记载了凌宇作为本书的特约编辑参与了编选工作。文集本《湘行散记》以选集本为底本,同时又参考了开明本。文集本只修改了少量句段,其余只是对一些字词进行同义转换。文集本在目录前添加了作者照片、1936年商务印书馆版《湘行散记》的封面和作者手迹。

2002年12月,北岳文艺出版社出版发行了《沈从文全集》,《湘行散记》编入全集第11卷(收入同卷的还有《湘行书简》和《湘西》)。根据全集本记载,收进全集本的《湘行散记》是根据1934年开明书店改订本编入的,文中的改动只有7处,且皆为同义字词的转换,其余内容与开明本无异,但全集本《湘行散记》增加了34条注释,并有3幅插图。

近十余年来,以《湘行散记》为名的各种版本层出不穷。如人民文学出版社2003年版、北岳文艺出版社2002年版、北京十月文艺出版社2008年版、长江文艺出版社2010年版、天津人民出版社2013年版、江苏人民出版社2015年版等。这些版本要么以选集本或文集本重印,要么以全集本重印,文字上没有新的修改,版本研究价值不大。

总之,《湘行散记》自问世以来,先后出现了初版本、开明本、选集本、文集本、全集本等不同的版本。其中以初刊本到初版本、初版本到开明本、开明本到选集本的改动最大,而选集本到文集本、开明本到全集本则没有大的修改。

二、《湘行散记》初刊本到初版本的修改

由于初版本未收《滕回生堂的今昔》,因此,把初刊本和初版本《湘行散记》进行对校时,共对校了11篇文章,初版本《湘行散记》在初刊本的基础上,共修改*确定修改处的标准是:标点符号变化未纳入统计;字、词的更换或删减为一处;字、词的增加为一处;字、词在一句中的顺序发生变化为一处;若在一句中有多处修改,则视为一处;增加一句话或一段话为一处;删掉一句话或一段话为一处。虽然按照这个计算修改次数的标准进行统计,但在具体统计中仍会有出入,难以做到绝对的准确,修改次数也只是作为一个大致的结果,供读者参考。了179处*每一篇的修改次数如下:《一个戴水獭皮帽子的朋友》21处;《桃源与沅州》6处;《鸭窠围的夜》3处;《一九三四年一月十八》11处;《一个多情水手与一个多情妇人》33处;《辰河小船上的水手》4处;《箱子岩》3处;《五个军官与一个煤矿工人》43处;《老伴》0处;《虎雏再遇记》20处;《一个爱惜鼻子的朋友》35处。,主要体现在以下5个方面:

一是删减字、句,使文本表达更流畅。这方面的修改有35处。如《桃源与沅州》:

那个特派员的身体,于是被兵士用刺刀钉在城门木板上,示众三天,三天过后,方砍作五份,派火夫用箩筐抬到河边去,抛入屈原所称赞的清流里喂鱼吃了。(初刊本)

那个特派员的身体,于是被兵士用刺刀钉在城门木板上,示众三天,三天过后,便抛入屈原所称赞的清流里喂鱼吃了。(初版本)

作者把“方砍作五份,派火夫用箩筐抬到河边去”删掉,避免了读者在阅读时联想到过于血腥的场景,也使句子表达更加简洁。再如《一个爱惜鼻子的朋友》:

这个人虽成天踢球,眼睛不能辨别面前的皮球同牛粪,心地则雪亮透明。(初刊本)

这朋友眼睛不能辨别面前的皮球同牛粪,心地可雪亮透明。(初版本)

由于前文已经在叙述他踢球了,把“这个人虽成天踢球”改为“这朋友”,直接与对他的评价相接,用简单明了的话语达到了最自然贴切的语言表达。

二是增加字、句,使意思表达更准确,文章的前后连贯更严谨。这方面的修改有89处。作者写作湘行散记系列散文时,是边写边刊,加之忙于编辑《大公报·文学副刊》等其他事务,“急就章”导致其作品的不少字、词、句有欠斟酌。利用《湘行散记》初版之机,沈从文对作品中许多内容都作了补充,这些字、词、句的补充使文字表达和艺术创作趋于完善。如“等等向西方走去”改为“那卦上说,若找人,等等向西方走去”,增加语句后,前后句的衔接就不至于太过突兀。“五个年青人皆呆着”改为“五个年青人皆呆了许久,骂了许久,也笑了许久。皆觉得被骗了一次”,改后的句子表现出5个年青人在面对旷工跳井后的表现,是5个军官递进化情绪反应的体现,也可以展现其性格特征。“我那理想中的伟人从此便失踪了”补充了“就生事打坏了一个人”,说明了虎雏“从此便失踪了”的原因,表达上更具因果连贯性。在《虎雏再遇记》里:

“我要骂人怎么样?我骂你,你到码头等我!”

小豹子被那军人折辱了,似乎记起我的劝告,一句话不说,摇摇头,默然攒进了船舱里。(初刊本)

“我要骂人怎么样?我骂你,我……你到码头等我!”

我担心这口舌,要喊叫它,“××!”

小豹子被那军人折辱了,似乎记起我的劝告,一句话不说,摇摇头,默然攒进了船舱里。(初版本)

初版本增加了作者喊虎雏的文字,既能表现作者当时希望勿生事端的心态,又对虎雏的性格作出了隐性补充。虎雏就像一头不愿吃亏的小豹子,被这军人折辱后必定不能忍受,更不会忽然“记起我的劝告”。因此,只有在作者喊他之后,他才会无奈地“摇摇头,默然攒进船舱”。

三是对文本叙述作出细节补充。这部分的修改有48处。如“掌舵的把死者剩余的衣服交给亲长,烧几百钱纸手续便清楚了”一句中补充了“说明白落水情形后”,更符合生活常理。“长潭中日夜皆有五十只以上打鱼船,浮在河面取鱼”补充了“载满了黑色沉默的鱼鹰”;“码头间无时不有若干黑脸黑手脚汉子,把大块烟煤运送到船上”补充了“向船舱中抛去”等,这些补充不仅让语句更连贯紧凑,表现动作更完整,也对苗民日常生活的场景作出更具体的描绘,使读者对当地生活有更多的了解。在《五个军官与一个煤矿工人》中:

第二天,那个矿工带领四个散伙弟兄来到了,点了香烛,杀了鸡,把鸡血开始与烧酒调和。(初刊本)

第二天,那个狡猾结实矿工,带领四个散伙弟兄来到了窑上,很亲热的一谈,见得十分投契,点了香烛,杀了鸡,把鸡血开始与烧酒调和。(初版本)

“狡猾结实”勾勒出矿工性格,“窑上”点明两方相会的地点,“很亲热的一谈,见得十分投契”体现5个军官的机智和矿工一行人的上当,为接下来的故事发展作好铺垫。

四是对时间的真实性作出考证和修改。这方面的修改共3处。在《辰河小船上的水手》中:

我自从离开了那个水獭皮帽子的朋友以后,独自坐到这只小船上,已闷闷的过了三天。(初刊本)

我自从离开了那个水獭皮帽子的朋友以后,独自坐到这只小船上,已闷闷的过了十天。(初版本)

据《沈从文年谱》记载,1934年1月11日,沈从文住进老朋友曾芹轩开的杰云宾馆,12日在朋友曾芹轩的陪同下到达桃源,13日沈从文离开桃源上行。若以初刊本记载“过了三天”计算,三天后的日期则为15或16日,此时沈从文在缆子湾或鸭窠围,而本文后段说到隔天小船就到达目的地浦市。因此,初版本修改的“过了十天”比较符合年谱里记载的资料,即1月20日下午到达浦市*吴世勇:《沈从文年谱》,天津:天津人民出版社,2006年,第147—148页。。

五是对当地的苗民生活、湘西风情等叙述作出修改。这方面的修改有18处。如“这些人自然也就完事了”改为“这些到地狱讨生活的人自然也就完事了”,把矿工工作的辛劳和危险进行了精准的概括。矿工们没办法选择命运,也不得不承担生活的悲苦,但他们依旧努力生活,表达了作者对这些在底层生活的人们的赞美。在《五个军官与一个煤矿工人》中:

河面一无所有,异常安静。煤矿停顿了,烧石灰人也逃走了。(初刊本)

河面一无所有,异常安静。上下行商船皆各停顿到上下三十里码头上,最美观的木筏也不能在河面见着了。煤矿全停顿了,烧石灰人也逃走了。(初版本)

商船在河面的消失,既表明当时湘西局势的紧张,又从侧面表现了往日河面上的商船把夜景装点得十分美丽的景象。

在1930年代初的创作中,沈从文还处在不自觉的文体探索阶段。从某种程度来说,沈从文对各种文学体式间的区别并不是非常清楚。因此,有的诗像散文,有的散文则类似小说。他常打破小说、散文、诗歌和戏剧等传统文体的界限,把各种文体交融在一起。比如,沈从文常以写小说的方法进行散文创作,并把这种文体归为“小说游记”。沈从文自己也说过:“我愿意在章法外接受失败,不想到在章法内得到成功。”*沈从文:《〈石子船〉后记》(1931年),《沈从文批评文集》,珠海:珠海出版社,1998年,第222页。他不满足于简单记述湘西的见闻,而是把写人叙事的小说笔法揉进游记散文,描写湘西的全部,包括山水、人情、风俗等,使之形成有机的整体。散文小说化是沈从文早期在写湘西系列时所采用的文体模式。初版本删掉了初刊本中一些情节描写和形象刻画,使叙述变简洁,又对历史时间作出真实性考证和修改,这是作者试图减弱小说痕迹,增强散文纪实性的表现。当然,初版本《湘行散记》的散文小说化痕迹依旧存在。

三、从初版本到开明本《湘行散记》的修改

将开明本与初版本《湘行散记》对校,沈从文在初版本的基础上又修改了119处(开明本同初版本均无《滕回生堂的今昔》一文)*每一篇的修改次数如下:《一个戴水獭皮帽子的朋友》20处;《桃源与沅州》0处;《鸭窠围的夜》11处;《一九三四年一月十八》8处;《一个多情水手与一个多情妇人》15处;《辰河小船上的水手》4处;《箱子岩》2处;《五个军官与一个煤矿工人》10处;《老伴》7处;《虎雏再遇记》16处;《一个爱惜鼻子的朋友》26处。。总体上讲,作者进一步对文章的艺术性进行了强化,主要体现在增加语句、补充细节和丰富人物形象等方面。

一是增加语句,对文本细节进行补充叙述。这方面的修改有36处。如“但不妨事,这人才真是一个活鲜鲜的人”中补充了“把两种性格两个人格拼合拢来”,补充部分使“活鲜鲜的人”有了划定的范围。“那女人笑着不理会”补充为“抿嘴笑着”,把夭夭的神情具体化。“两只耳朵”改为“两只冻得通红的耳朵”,“同我握手,大声说道”补充了“握得我手指酸痛”。这些细节部分表现了人物的动作和神态,也刻画出人物率真的性格。

二是增强苗民的形象刻画。这方面的修改有17处。如“你真是……从京里来的人,简直是个京派”后补充了“什么都不明白。入境问俗,你真是……”,刻画出印瞎子紧张害怕的神情,如今的他只能在社会环境中苟且偷生。“夭夭小婊子偷人去了!投河吊颈去了”前补充了“叫骡子又叫了”,丰富了夭夭诙谐洒脱的性格。生活虽不易,但夭夭们在身处贫贱时,不逃避也不心生畏惧,而是选择平静接受,坚韧地活下去,并保持积极乐观的常态。《一个戴水獭皮帽子的朋友》中:

他钻进舱里笑着轻轻的向我说:“牯子老弟,我们看好了的那幅画,我不想买了。我昨晚上还看过更好的一本册页!”

“你又迷路了吗?你不是说自己年纪已老了吗?”

……

于是他同一匹豹子一样,一纵又上了岸,船就开了。(初版本)

他钻进舱里笑着轻轻的向我说:“牯子老弟,我们看好了的那幅画,我不想买了。我昨晚上还看过更好的一本册页!”

“什么人画的?”

“当然仇十洲。我怕仇十洲那杂种也画不出。牯子老弟,好得很……”话不说完他就大笑起来。我明白他话中所指了。

“你又迷路了吗?你不是说自己年纪已老了吗?”

……

“一路复兴,一路复兴,”那么嚷着,于是他同一匹豹子一样,一纵又上了岸,船就开了。(开明本)

开明本丰富了“牯子大哥”的形象。他是故作风雅的,也是豪爽直率的,代表了湘西人民原始、自然、纯朴的品质。

除此之外,初版本中出现的“皆”、“莫不皆”在开明本中或改为“都”、“就”,或被删除。还有一些词被同义且更具白话文意义的词语取代,如“快愉”、“钓网”、“那儿”、“为得是”改为“愉快”、“鱼网”、“哪儿”、“为的是”等,但这些字词的改变还不彻底。

1940年代以来,沈从文的文笔更趋于成熟,修改后的开明本《湘行散记》在内容上虽还有散文小说化特征,但在艺术上作者开始节制情感。同时,出于对读者、文坛人士的批评和自身进行文字试验等因素,沈从文在作品中着意减少湘西方言的同时,形成了自己独特的语言风格,使他“成熟期小说的语言,具有独特的风貌——格调古朴,句式简峭,主干凸出,少夸饰,不铺张,单纯而又厚实,朴讷却又传神”*凌宇:《从边城走向世界:对作为文学家的沈从文的研究》,北京:三联书店,1985年,第318页。。在开明本《湘行散记》中,作者又对一些时间、数字以及地点进行考证和修改,对人物描写的内容进行了削减。总之,从初版本到开明本的修改,《湘行散记》的艺术性得到提升,语言的流畅性也得到完善,对细节的补充和湘西风情的刻画也充满更多的表达力量。同时,散文的小说化痕迹在开明本中被进一步削弱,纪实性增强。

四、从开明本到选集本《湘行散记》的修改

选集本《湘行散记》的前11篇以开明本为底本进行修改,并据原载刊物补入《滕回生堂的今昔》,至此,选集本《湘行散记》共收文12篇。选集本最直观的改变是在排版上由竖排变为横排,添加注释2条、作者照片、作者手迹、出版说明和《序》等副文本。与开明本对校(加上《滕回生堂的今昔》与初刊本对校),选集本《湘行散记》在文字上又修改了372处*每一篇的修改次数如下:《一个戴水獭皮帽子的朋友》30处;《桃源与沅州》40处;《鸭窠围的夜》15处;《一九三四年一月十八》17处;《一个多情水手与一个多情妇人》14处;《辰河小船上的水手》15处;《箱子岩》52处;《五个军官与一个煤矿工人》36处;《老伴》59处;《虎雏再遇记》17处;《一个爱惜鼻子的朋友》52处;《滕回生堂的今昔》25处。。选集本的修改主要体现在以下方面:

一是增加字句或调整字句顺序,使表述更细致,更连贯。这方面的修改有143处。如“白脸长身女孩子”补充了“头发黑亮亮的”;“上岸走去”补充为“上南岸走去”。“许多等待修理的小船,皆斜卧在岸上”改为“一字排开斜卧在岸上”等。添加的词语使人物形象、行动方向和物品位置更具体。“‘是你!是你!……’”改为“‘是你!是茂林!……’‘茂林’是干爹给我起的名字。”,叫出“茂林!”更能表现大哥时隔多年仍记得作者,见到作者时不敢置信的心情。但是,选集本也有对人物的生活描写进行删减的,如在《一个多情水手与一个多情妇人》中:

锅中蒸了一笼糯米饭,长年覆着搁在门口的老粑槽,那时节业已翻动,粑槌也洗得干干净净,只等候把蒸熟的米饭倒下,两人就开始在一个石臼里捣将起来。(开明本)

锅中蒸了一笼糯米饭倒下,两人就开始在一个石臼里捣将起来。(选集本)

开明本对人们过年时蒸糯米饭的过程有详细叙述,丰富了过年时节苗民忙碌、欢乐的景象。在选集本中,这段描写只是简单掠过,刻画乡民生活的艺术表现力被削弱了,但这或许也恰是试图削弱小说成分的体现。

二是对地名、人名、数字、时间作出修改。这方面的修改有33处。如“武陵地方某大旅馆”具体为“武陵地域中心春申君墓旁杰云旅馆”;“其中一个是我的同宗兄弟”补充了“名叫沈万林”;《虎雏再遇记》里的“××,××”具体为人名“祖送”;“那一天正是五月初五”改为“五月十五”。这些经过仔细考证后的修改使文本叙述更具历史真实性。但选集本中也有与历史真实性不尽相符的修改:

十四年后我又有了机会乘坐小船沿辰河上行,应当经过箱子岩……计算那什长年龄,二十一岁减十四,得到个数目是七。(开明本)

十五年后我又有了机会乘坐小船沿辰河上行,应当经过箱子岩……屈指计算那什长年龄,二十一岁减十五,得到个数目是六。(选集本)

作者回到湘西看望母亲的时间在1934年初,若据选集本中15年进行计算,作者上次沿辰河上行的时间就是1919年,但据《沈从文年谱》记载,1919年1月,沈从文随部队移驻怀化镇,并在怀化镇驻守一年。1920年,由于“靖国联军”内部摩擦,沈从文所在部队撤出芷江,返回辰州。同年7月,离开辰州驻地回到老家凤凰*吴世勇:《沈从文年谱》,第10—11,148—149页。。因此,若以开明本中14年计算,与年谱所记载的时间正好相符。《滕回生堂的今昔》中也出现对历史真实性不相符的修改:

民国二十二年旧历十二月十一,距我同那座大桥分别时将近十八年。(初刊本)

民国二十二年旧历十二月十九,我同那座大桥分别时将近十八年。(选集本)

据《沈从文年谱》记载,作者于1934年1月22日到达老家凤凰,1月27日离开家乡返回北京*吴世勇:《沈从文年谱》,第10—11,148—149页。。将民国二十二年旧历十二月十九转换成新历是1934年2月2日,而民国二十二年旧历十二月十一转换成新历是1934年1月25日,此时作者还未离开家乡回京。因此,开明本所记载的日期更符合历史事实。

三是对文本细节作出补充。这方面的修改有73处。如“长街尽头飘扬着税关的幡信”补充了“用红黑二色写上扁方体字”;“五人皆作商人装束,其中有四个各抗了小扁担”补充为“贵州商人装束”、“扛了担贵州出产的松皮纸”;“军需官”、“副官长”和“副官”前都加了军衔,“老弱兵士”也补充为“新刷下来的”。这些细节补充使读者对当时环境、场面和军队情况有了更具体的了解。

四是对湘西地域特有风景和风情民俗的修改。这方面的修改有27处。如“向游客发个利市”后补充了“来个措手不及,不免吃点小惊”;“敲着船舷各处走去”补充了“用木棒槌有节奏的”。对湘西风情描写还有如下修改:

石壁半腰中,有古代巢居者的遗迹,石罅间悬撑起无数横梁,暗红色大木柜尚依然好好的搁在木梁上……把百子边炮从高岩上抛下,尽边炮在半空中爆裂。(开明本)

石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上……把“铺地锦”百子鞭炮从高岩上抛下,尽鞭炮在半空中爆裂,形成一团团五彩碎纸云尘。(选集本)

选集本中对湘西风情民俗的修改,让读者看到一个宛若桃花源般的湘西,其独特风景依靠着自然的原始依托,更让人感受到平凡生活中的美好,同时也载负着作者的赞美情怀。

五是对苗民性格和生活场面的修改。这方面的修改有21处。如“想到这些眼泪与埋怨,如何揉进这些人的生活中”的“生活”改成“生命”;“十个铜子一天”后补充“我还不满师,哪会给我关饷”。在《桃源与沅州》里:

我还想说他们的行为,比起风雅人来也实在道德的多。(开明本)

我还想说,他们的行为,比起那些读了些“子曰”,带了五百家香艳诗去桃源寻幽访胜,过后江讨经验的“风雅人”来,也实在还道德得多。(选集本)

水手在艰难的生活压迫下每日奔波,他们的工作卑微,地位低下,修改后的句子更能体现水手的生活艰难。同时,通过对比水手野性的原始和“风雅人”的虚伪,把水手真善美的品质展现出来,表现作者对这些有隐忍、坚持、原始、纯真性格的底层人民的赞美。再如《一个戴水獭皮帽子的朋友》里:

他笑了,“沈石田这狗肏的,强盗一样好大胆的手笔!”……从三岁起就欢喜同人打架,为一点儿小事,不管对面的一个大过了他多少,也一面辱骂一面挥拳打去。(开明本)

他笑了,“沈石田这狗养的,强盗一样好大胆的手笔!”说时还用手比划着,“这里一笔,那边一扫,再来磨磨蹭蹭,十来下,成了。”……从五岁起就欢喜同人打架,为一点儿小事,不管对面的一个大过他多少,也一面辱骂一面挥拳打去。不是打得人鼻青脸肿,就是被人打得满脸血污。(选集本)

对牯子大哥语言、动作和往事的补充,丰富了他原始野性的乡民气息。虽然剽悍、粗犷,甚至满口脏话,但他却给人自然、洒脱的感受,苗民形象也就丰富起来了。

但需要注意的是,选集本中一些改动使表述显得啰嗦,不够简洁,反而丧失了作家语言表达的原味。如在开明本里,“脏东西”、“活辞典”、“唯一的行业”、“新东西”、“一二作家”等词到了选集本里,就修改为“瓜果皮壳脏东西”、“活生生的大辞典”、“唯一的快乐行业”、“对我说来还可说是极新的东西”、“三五稍稍知名或善于卖弄招摇的作家”等。还有一些句子上的修改,如开明本里“看到他们那么大声吵骂”到了选集本改为“看到他们那么气急败坏大声吵骂无个了结”,“这大虫有时昂的一吼,山谷响应许久”改为“这大虫有时白天‘昂’的一吼,夹河两岸山谷回声必响应许久”,“可以到小街上买点东西”改为“可以到城里城外一条正街和小街上买点东西”等。这些修改虽使表达更细致,却又造成了语言的拖沓,有画蛇添足之感。加之张兆和亲自参与对文本的具体修改,改变了作家独有的语言表达习惯。

此外,随着时代以及政治环境的变化,选集本的修改自然也受到了影响。如把“毛泽东”都改为“毛委员”;在初版本或开明本中还颇忌讳的词如“革命”、“狂热”、“长沙”以及一些政治人物如顾千里、张采真等在选集本中出现。这些修改从侧面体现中国几十年来发生的政治变革。

总之,尽管选集本《湘行散记》的修改在表达方面变得细致、充分了,却又显得不够简洁,造成了语言艺术上的拖沓。加之张兆和的介入,对作品的语言习惯带来了改变。同时,选集本对历史时间的修改,与历史事实不尽相符,这也对选集本在叙述真实性方面造成一定影响。这一次的修改并未让作品在艺术上得以完善。也正因如此,后来全集本《湘行散记》并没有以选集本为底本收入,而是选择了开明本作为底本。

五、文集本、全集本《湘行散记》的修改

文集本以选集本《湘行散记》为底本,在选集本的基础上修改了近50处。其中包括9处句子的修改和2段文字的删减。另外,有几处修改参照了开明本,又恢复了开明本的叙述语句。如“便在那龌龊不堪万人用过的花板床上”(开明本),到了选集本则删掉“龌龊不堪”一词,而文集本又恢复该词。“如何揉进这些人的生活中”(开明本)在选集本中把“生活”改为“生命”,文集本又改为“生活”。由于开明本没有收入《滕回生堂的今昔》,因此,文集本对此文的修改以选集本为底本的同时,也参照初刊本进行修改。如初刊本中“大人,把少爷拜给一个吃四方饭的人作干儿子”,到了选集本添加上“少爷属双虎,命大”,文集本又将此句删去。除此之外,文集本中的修改部分大多是对字词进行同义替换,如“流行歌曲”、“山岨”、“天晚了”、“匣子炮”、“干儿子”、“干爹”等分别替换成“新歌”、“山嘴”、“天夜了”、“盒子炮”、“寄儿”、“寄父”等。其余内容与选集本相同,不作改动。可以说,文集本是以选集本为底本又参考开明本(《滕回生堂的今昔》参照初刊本)而形成的一个新版本。

全集本前11篇以开明本《湘行散记》为底本,《滕回生堂的今昔》据原载刊物编入。全集本在开明本基础上的修改只有7处,每一处修改都是字词的同义转换。如“北京”、“一分”、“道德的多”、“长”、“她”、“木椿”改为“北平”、“一份”、“道德得多”、“涨”、“它”、“木桩”。但是,为了便于读者对其内容的理解以及增加纪实性,增加了注释34条*主要包括对文中涉及的方言(6条)、地名(4条)、历史人物或文学作品中人物(11条)、时间(2条)、历史传说(2条)、书名及出处(5条)等的解释或说明。、插图3幅等副文本。

在我看来,《湘行散记》在版本变迁的过程中,沈从文(包括张兆和)对文本进行了多次修改,体现出作者对作品孜孜以求、精益求精、不断追求完美的精神。在众多版本中,开明本虽仍存在散文小说化的特征,但其文本的思想性、语言表达的艺术性得到丰富和深化,文本内容的真实性和精准性更符合历史事实,开明本《湘行散记》是众多版本中最好的一个版本。