宏观视角下的大学毕业生就地择业*

陈 希 路

一、引 言

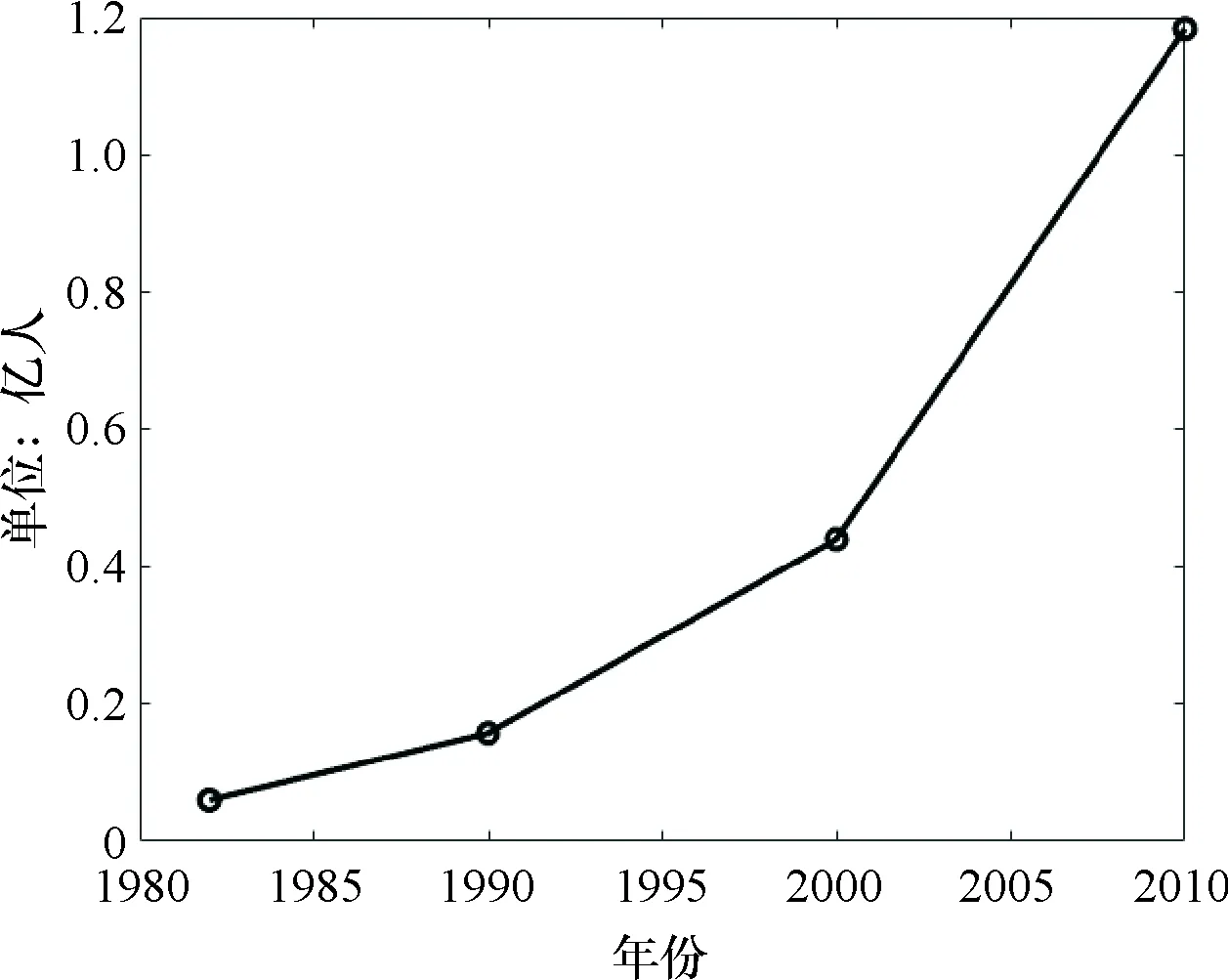

人力资本是经济增长、社会发展的重要投入要素和推动力(Lucas Jr, 1988;Mankiw et al., 1992;Glaeser et al., 2004;Spolaore & Wacziarg, 2013),而高等教育是积累人力资本的重要途径。改革开放以来,全国具有大专及以上学历(以下统称大学学历)人口的数量激增。由图1可知,在改革开放以来的三个十年内,大学学历人口分别净新增0.08亿人、0.31亿人和0.74亿人*计算方法是两次人口普查的全国6岁或以上人口中的大专及以上学历人口数量之差。数据来源于第三、四、五、六次人口普查资料。。到了2010年,全国大学学历人口已达到1.18亿人。

图1 中国具有大专及以上学历人口

在进入21世纪以后,大学毕业生绝大多数是自主择业,不再由国家进行分配*总体来说,改革开放以来,我国从计划经济向市场经济转轨,大学毕业生的就业也随之由国家分配逐渐转向自主择业。在改革开放之初,虽然大学毕业生仍然实行统一分配的制度,但已有逐步转向自主择业的趋势。1983年,教育部决定在清华大学、上海交通大学、西安交通大学、山东海洋学院进行“供需见面”试点。1989年3月2日,国务院批转了国家教委《关于改革高等学校毕业生分配制度的报告》,决定逐渐将毕业生分配就业制度改为社会选择就业制度。1998年,就业市场已成为毕业生就业的主要渠道,各种毕业生就业招聘活动日趋完善。自此,大学毕业生自主择业的就业市场已经初步形成。。这意味着,在2000—2010年间,新增的0.74亿大学学历人口主要是通过劳动市场就业的。正因如此,各地在吸引大学毕业生和大学学历人口方面,可谓竭尽全力。在21世纪初,一些省市,如河南*具体可见报道《大学毕业生在河南可先落户后就业》,刊于《中国组织人事报》2007年4月9日,记者曹贵金。、深圳*具体可见报道《七大城市落户政策》,刊于《北京教育(成功就业版)》2007年第11期,58—59页。、济南*具体可见报道《济南大学毕业生先落户后就业》,刊于《新华每日电讯》2003年7月9日,记者宋振远。、金华*具体可见报道《金华市毕业生就业相关政策解读 毕业生可先落户后就业》,刊于《金华日报》2006年6月27日,记者吴俊斐、张美珠。等就采用了放宽大学生毕业落户政策的办法,提出了对大学毕业生“先落户后就业”的政策。最近,成都*具体可见报道《成都发布实施人才优先发展战略行动计划 本科及以上学历可凭毕业证申办落户》,刊于《四川日报》2017年7月20日,记者蒋君芳、陈碧红。、武汉*具体可见报道《武汉“零门槛”落户新政吸引百万大学生》,刊于《中国高新技术产业导报》2017年5月29日,记者王郭骧。、西安*具体可见报道《西安出台全国最优惠人才落户政策 聚天下英才 助大西安腾飞》,刊于《西安日报》2017年6月13日,记者高雅。等地的大学毕业生落户政策也进一步放宽,甚至给予落户的大学毕业生丰厚的优惠。

既然大学学历人口激增,而各地也竭尽全力来吸引大学毕业生,那么一个有趣的问题是,我国劳动力市场会把新增的大学毕业生配置到哪里就业?或者说,各地吸引大学学历人力资本的效果如何?

现有文献主要是以调查形式来获取大学生就业选择的信息,调查的基本发现并不一致。一种观点是:大学毕业生首选在就读大学所在地就业或深造,或称就地择业。在全国层面上,Liu et al.(2017)使用2005年1%人口抽样调查数据,发现约88%的大学生选择就读大学所在地就业。马莉萍和潘昆峰(2013)使用2009年全国高校毕业生就业调查数据发现,有60.2%的大学毕业生留在就学地就业。分区域而言亦是如此:基于麦可思公司对我国2008—2010届大学毕业生的调查数据*调查结论来自《2011年中国大学生就业报告》(麦可思研究院,2011)。,在东部和沿海地区就读的本科院校和高职高专院校的大学毕业生留在本区域就业的比例高达92.2%和96.2%,而在中西部地区这一比例分别是55.8%和62.0%。

另一种观点是:大学毕业生并不首选在就读大学所在地就业或深造。赖德胜和吉利(2003)根据2002年大学毕业就业意向与就业行为问卷调查发现,愿意留在就学所在地的大学毕业生仅占18.7%,愿意去沿海地区、家乡及其附近地区的人数则分别占45.5%和20.3%。杨钋等(2011)则通过分析全国2009年本科毕业生的调查数据,发现只有45%的本科毕业生留在了就学地就业,且在中部和西部留在就学地就业的本科生分别只有39.7%和29.8%。

然而整体而言,这些调查关注的即使是大学生的实际就业地,也往往只是大学毕业后的首个就业地,未必是长期的就业地。更为要紧的是,针对大学生的调查尽管具有一定的代表性,能够反映调查地大学毕业生的就业选择,但是不同调查及研究的基本发现并不一致,很难推断出全国大学毕业生自主择业的全貌。

基于此,本文拟使用各省人口普查数据和大学毕业生数据,从宏观视角考察大学毕业生在2000—2010年间自主就业选址的全貌。在方法上,本文通过匹配每个省、自治区、直辖市(以下统称为省)的新增大学学历人口与大学毕业生数量,构建了一个识别本省毕业生在本省就业比重的实证分析模型。图2对各省的新增大学学历人口(黑色方柱)与大学毕业生数量(白色方柱)进行了初步描述*计算公式见第三部分第1小节。按照这种计算方法,北京的新增大学学历人口数明显低于其他东部省市,但新增大学毕业生数明显高于其他省市区。针对这种异常现象,本文在同一节中描述了相应的处理方案。。从图中可得,除了北京外,在全国其他省区市,两条方柱的高度相差不大。这表明,各省大学毕业生累计人数与其净增加的大学学历人数高度正相关*在全部样本、排除北京的样本及经修正网络本专科生的全部样本中,二者的简单相关系数分别为0.53、0.87及0.85。。

在实证上,本文发现,平均而言超过70%的大学毕业生选择就地择业。在跨地区的大学学历人口流动中,跨省净流动主要是从东北和中部省份净流向全国其他地区,跨国净流出的比重不到7.8%。此外,就地择业并不能被收入水平、发展机会、生活成本和地理位置等因素所解释。在控制了上述因素后,选择本省就业或深造的大学毕业生比重依然超过70%。进一步的分析表明,就地择业主要源于路径依赖,即就地择业是大学毕业生考虑到当地初始积累的人力资本后主动选择的结果。

放眼全球,大学毕业生就地择业并非我国独有的现象。Corcoran et al.(2010)发现,澳大利亚有超过75%的大学毕业生在毕业后6到18个月会留在本州就业,类似于我国大学毕业生留在本省就业。Grogger & Hanson(2015)发现,在1960—2008年间77%在美国学习的理工科留学生博士毕业后打算留在美国。尽管打算留在美国并不意味着最终留在美国,但是二者高度正相关。Finn(2012)发现,整体而言,1999年和2004年毕业的理工科博士留学生在2009年还留在美国的比重分别是66%和64%。这表明,美国高校全球招生,大部分留学生会选择留在美国,也与我国大学毕业生就地择业类似。

图2 2000—2010年间各省新增大学学历人数与累计毕业人数

所以,基于本文及已有的文献,大学毕业生就地择业具有很强的政策含义。首先,大学毕业生就地择业意味着各地吸引、积累高素质人力资本的工作抓手是本地的高等教育。具体而言,各地可以通过其高等教育来招收优秀的学生就学,从而让留在本地就业或深造的毕业生来积累、提升本地的高素质人力资本。其次,这种因毕业生主动选择形成的就地择业又进一步印证了各地吸引、积累高素质人力资本的重要性。一旦各地无法吸引、积累高素质人才,其以后培养的高素质人才也可能大幅流出本地,形成恶性循环。

本文余下部分结构安排如下:第二部分为实证模型;第三部分为数据;第四部分为实证分析;第五部分为机制分析;最后为结论性评述。

二、模 型

本节旨在通过匹配每个省的大学毕业生的去向与新增大学学历人口的来源,构建估计大学毕业生就地择业所占比重的实证模型。

1. 大学毕业生的去向

在2000—2010年间,省i的大学毕业生Gi的就业去向由以下两部分构成:

Gi≡Gi,i+Gi,-i

(1)

其中,Gi表示省i在此期间累计的大学毕业生,Gi,i表示从省i毕业且留在省i就业或深造的大学毕业生,Gi,-i表示从省i毕业且到省i以外地区(包括我国内地其他省份及境外地区,下同)就业或深造的大学毕业生。式(1)意味着本文根据大学毕业生2010年的就业地而非初次就业地确定其去向,这也忽略了他们在此期间可能经历的就业地更换。

2. 新增大学学历人口的来源

在2000—2010年间,省i的大学学历人口净增加量Li构成如下:

Li≡(Li,i+L-i,i)-(Li,-i+δi)

(2)

其中,Li,i表示来自省i的新增大学学历人口数,L-i,i表示省i以外地区到省i就业或深造的大学学历人口数,二者之和为省i增加的大学学历人口数;Li,-i表示省i到省i以外地区就业或深造的初始大学学历人口数,δi表示省i初始大学学历人口的死亡人数,二者之和为省i减少的初始大学学历人口数。将式(2)重新整理,可得式(3):

Li=(Li,i-δi)+(L-i,i-Li,-i)

(3)

其中,(Li,i-δi)为来自省i净增的大学学历人数,(L-i,i-Li,-i)为因跨地区流动而净增的大学学历人数*因跨地区流动而净增的大学学历人数由两部分构成:一是2000—2010年大学毕业生的跨地区流动量,二是2000年初始大学学历人口在2010年时的跨地区流动量。。

3. 实证模型

本文把本省毕业生在本省就业的比重记为β≡Gi,i/Gi,则1-β为本省毕业生跨地区就业或深造的比重。由式(1)可得,β∈[0,1]。在2000—2010年间,来自省i的新增大学学历人口数Li,i实际也是从省i毕业且留在省i就业或深造的大学毕业生数Gi,i,即有Gi,i=Li,i成立。因此,式(3)可整理为

Li=βGi-δi+(L-i,i-Li,-i)

(4)

接下来,式(4)可进一步整理为实证分析模型。考虑到在式(4)中,初始大学学历人口的死亡一般都是外生的,其数量与毕业生人数、跨地区流动的大学学历人数均不相关,本文假定δi=α-εi;其中,α是在2000—2010年间各省死亡的大学学历人数的平均数,εi是均值为零的随机扰动项。所以,在实证模型中,常数项即为-α,常数项的预期符号应为负号。

另外,对于因跨地区流动而净增的大学学历人数,可以根据已有文献构造一系列的控制变量以进行度量与控制。不妨使用XB=L-i,i-Li,-i度量因跨地区流动而净增的大学学历人数,其中,X是影响跨地区流动的大学学历人数的控制变量向量,B是相应的系数向量。

因此,式(4)可以表示为一个标准的实证分析模型

Li=-α+βGi+XB+εi

(5)

对于式(5),有两点值得强调。第一,β具有明晰的经济含义。β是度量大学毕业生自主选择就业地址的一个指标,值越大则表明本省毕业生就地择业的人数越多。若β=1,则本省毕业生全部就地择业;若β=0,则本省毕业生全部在外省和国外工作或就读;若β∈(0,1),本省大学毕业生的就业模式则处于前两种极端情形之间,部分就地择业,部分跨省就业。第二,采用式(5)估计β对数据的要求并不高,只需要各省的新增大学学历人口数量和大学毕业生数量这两个总量数据就可以估计β,从而识别大学毕业生的空间流动性。其实这种识别策略在资本跨国流动文献中早已采用,比如Feldstein & Horioka(1980)就通过考察储蓄与投资之间的相关性来考察资本的流动性*现有文献通常把他们的发现称为Feldstein-Horioka之谜,随后的文献采用不同时期、不同国家的样本,得到了类似发现,证实了Feldstein-Horioka之谜的普遍性和持续性。,而考察省际资本流动的文献(包群等,2004;于春海,2007)也采用了相似的实证策略。

在以下部分,本文将重点估计β,考察大学生在省级层面上如何选择就业地。

三、数 据

本节主要介绍本文所使用的数据。首先,本节描述了本文的两个关键变量:大学毕业生数量及新增的大学学历人口,然后介绍了控制变量的选取,最后进行了描述性统计。

1.大学毕业生数量与新增的大学学历人口

本文利用2010年和2000年人口普查数据度量各省新增的大学学历人口数量Li。由于最近一次人口普查在2010年进行,因此2000—2010年已是最新的研究区间。因为在人口普查中在校大学生属于具有大学文化的人口,所以Li等于普查数据中报告的新增大学学历人口数量减去新增在校大学生数量,即

Li=(Pi,2010-Pi,2000)-(Si,2010-Si,2000)

(6)

在式(6)中,P为包括在校学生在内的大学学历人口数量,S为在校大学生数量,下标中i代表省份,数字代表年份。P来自《中国2000年人口普查资料》与《中国2010年人口普查资料》中“各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口”栏目所报告的各地区大学学历人口数量;S来自《中国教育年鉴》(2001)和《中国教育统计年鉴》(2010)所报告的各地区在校大学生数量。因此,采用式(6)可以计算各省的Li。

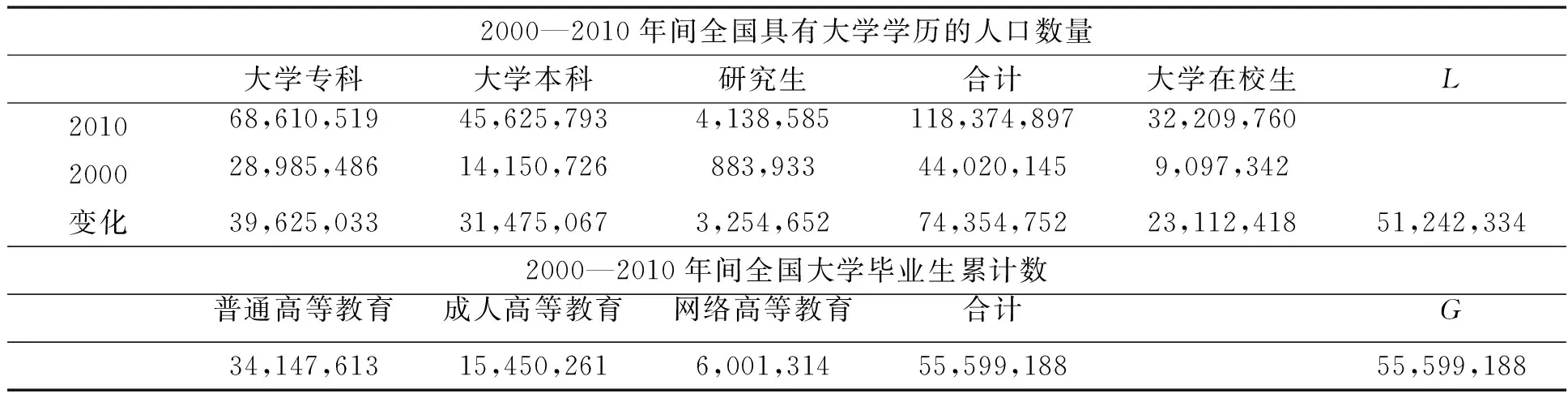

在考察各省的数据之前,可以先分析全国层面的情况。加总各省的Li及Gi可得全国层面上的新增大学学历人口数L和大学毕业生数量G,详见表1。由2000、2010年人口普查可得,在2000—2010年间,L约为5 124万人,G约为5 560万人,G和L的差额约为436万人,占大学毕业生数G的比重为7.8%。

因为跨省净流动的大学学历人口数在加总到全国层面时会完全抵消,我们可推断出在全国层面上跨境净流出大学学历人口数的规模。由式(2)可知,G和L之间的关系为

L=(G+Lf,d)-(Ld,f+δ)

(7)

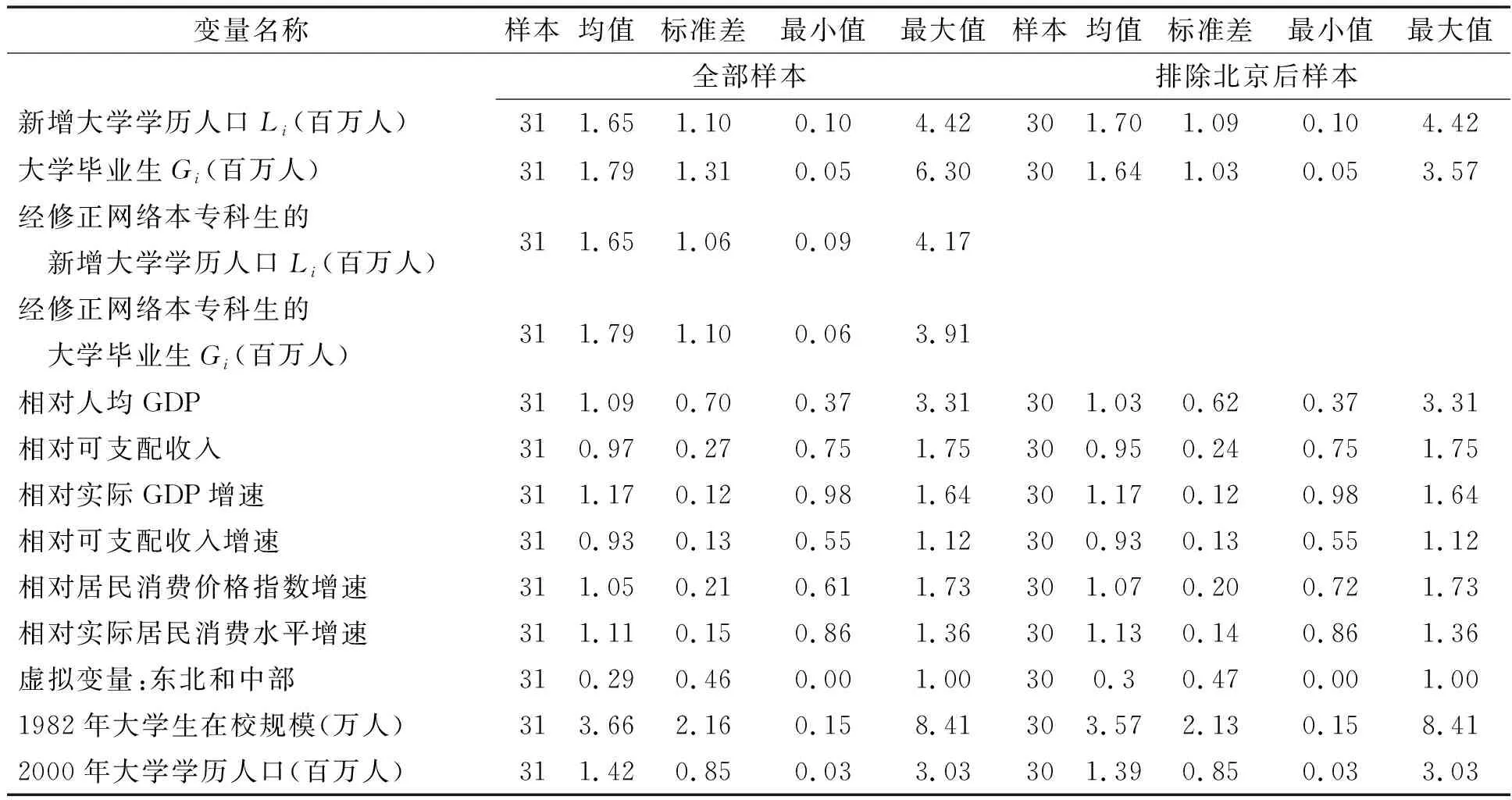

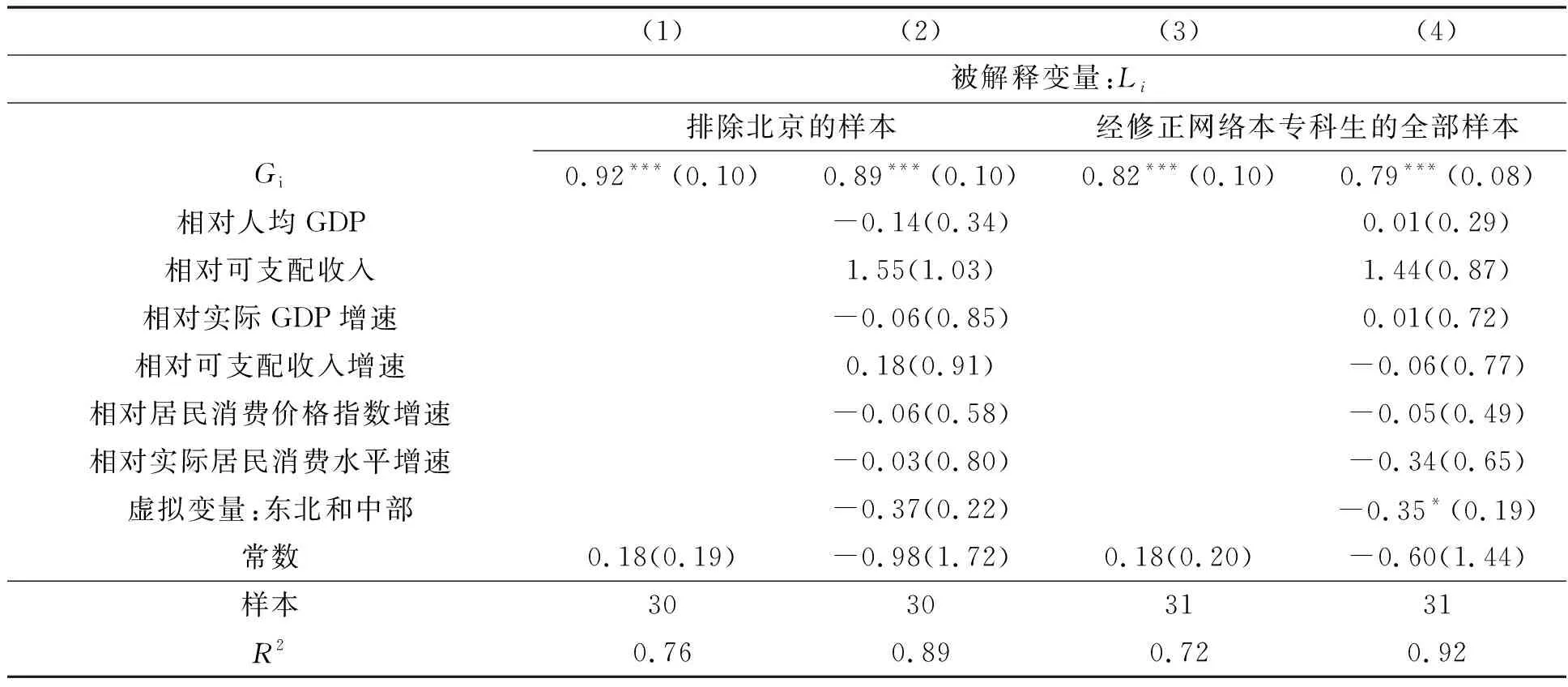

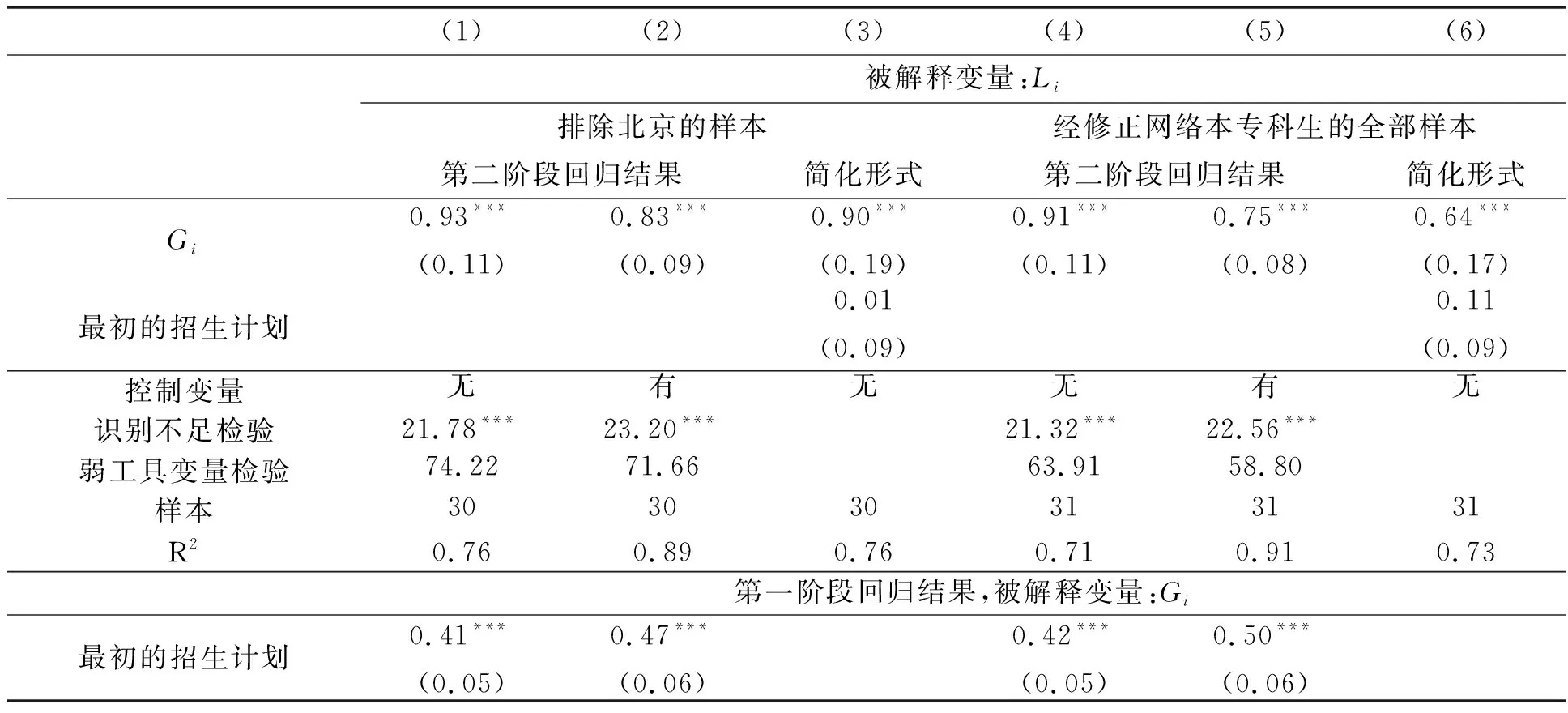

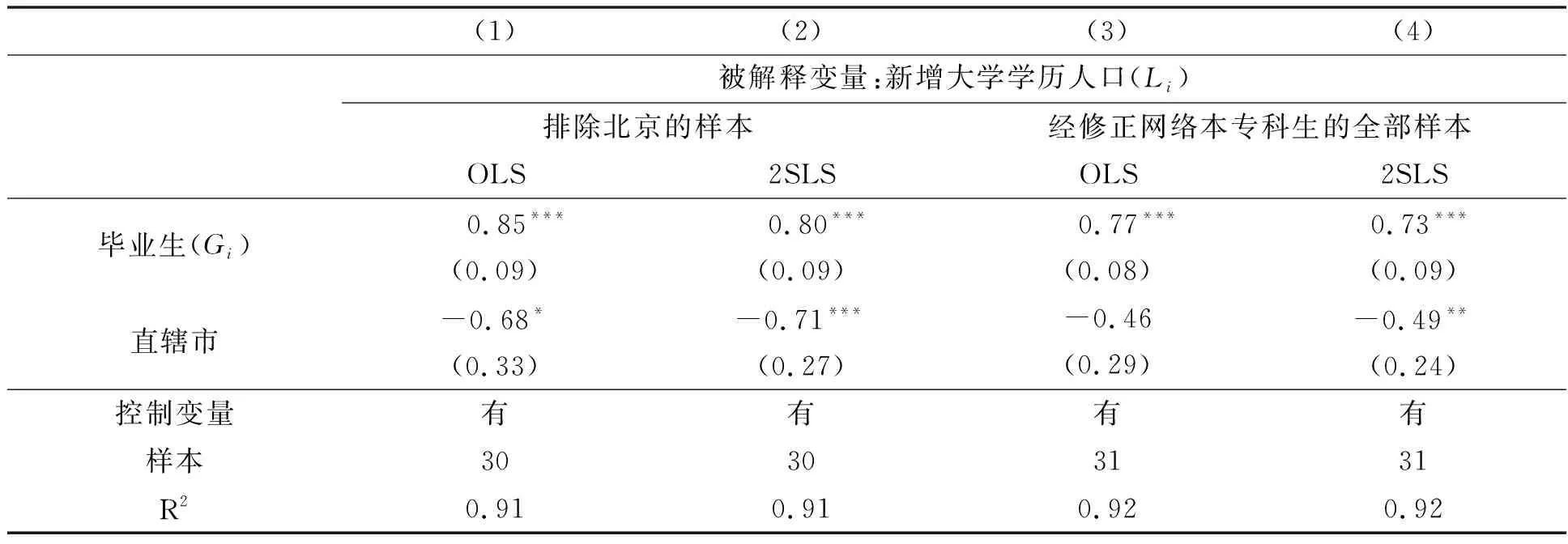

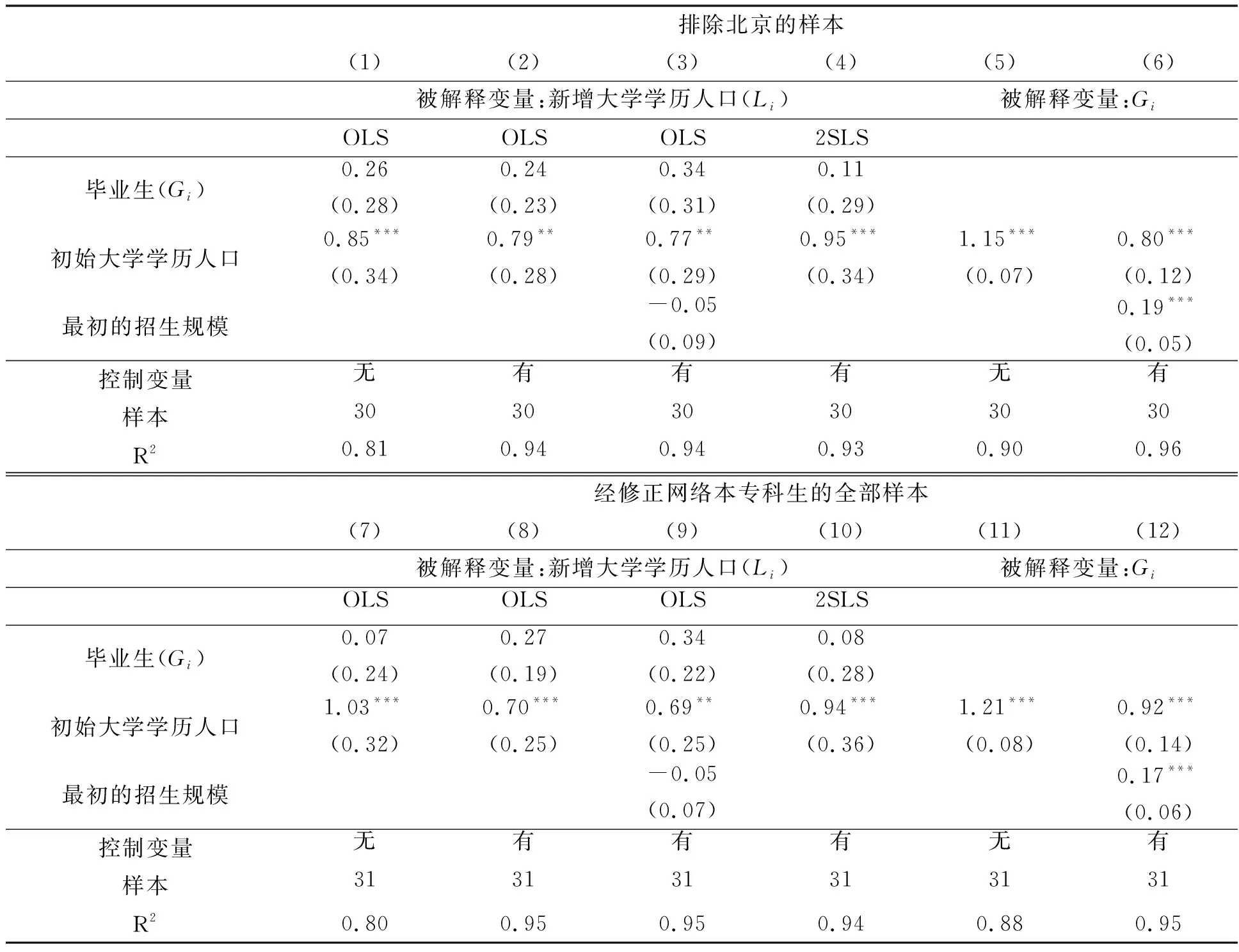

其中,Lf,d和Ld,f分别为由境外到国内、由国内到境外就业或深造的大学学历人数,δ为大学学历人口死亡人数。所以,Ld,f-Lf,d是跨境净流出的大学学历人数,满足Ld,f-Lf,d=G-L-δ 表1 全国的G和L(单位:人) 在省级层面上,2000—2010年间,新增大学学历人口数Li与大学毕业生Gi规模相当,但其中北京是一个异常点,其Li仅为Gi的6%。原因在于,北京十年间培养了大量的网络本专科生*培养网络本专科生的试点推广主要是从北京的高校开始,其他省份的大部分高校并没有被授权培养网络本专科生。另外,由于网络高等教育的特殊性,学生并不需要亲自到北京的高校,而仅需使用电子设备进行远程学习。因此,难免出现下面的情况:北京把位于北京的高校培养的网络本专科生全部统计到其所培养的大学毕业生中,但其中许多网络本专科的毕业生一直在他们的原居住省份工作与生活。,而这些学生可能一直在其原居住地工作与生活。2000—2010年间,北京培养了约417万名网络本专科毕业生(占全国的69%),使得北京的Gi约为630万人,大幅高于其他省区市;而在2010年,北京的网络本专科在校生约为320万人(占全国的70%),使得北京的Li约为38万人,大幅低于其他东部省市。基于此,在之后的回归分析中若不对各省网络本专科毕业生进行调整,北京这个异常点则应被排除。 为了缓解北京网络本专科毕业生带来的特殊性,除了在分析中排除北京外,还可以尝试另一种方法对各省的网络本专科毕业生进行调整。既然无法具体考察网络本专科生的去向,不妨假设网络本专科生在各省的分布和普通、成人本专科生相当,从而将全国的网络本专科生分配到各省中去。具体而言,首先进行以下两个假设:第一,假设在2000—2010年间,各省的网络本专科毕业生与全国的网络本专科毕业生之比等于该省的普通和成人本专科毕业生之和与全国的普通和成人本专科毕业生之和之比,即: (8) 第二,假设在2010年,各省的网络本专科在校生与全国的网络本专科在校生之比等于各省的普通和成人本专科在校生之和与全国的普通和成人本专科毕业生之和之比,即 (9) 由此再结合各省数据,即可对各省的网络本专科生和Gi进行调整。 2. 控制变量 由式(5)可知,控制变量主要影响来自跨地区净增的大学学历人数。首先,大学学历人口的流动会显著受到相对收入的影响。Liu & Shen(2013)及Liu et al.(2017)对中国大学毕业生的研究表明,工资对大学毕业生选择就业地点有显著影响。对澳大利亚(Corcoran et al., 2010)的研究也得出,边远地区更高的相对收入水平可以吸引大学毕业生就业。其次,相对发展水平也是影响大学学历人口流动的重要因素。对英国(Fielding, 1992)、荷兰(Venhorst et al., 2010)的研究表明,国家的经济中心因为拥有相对更好的发展机会,所以比国家的边远地区更能吸引年轻的大学学历人口。Grogger & Hanson(2015)对美国的研究亦表明,地区收入水平和经济增长速度是影响毕业生选择其就业地的重要因素。再次,生活成本也是一个不可忽视的影响。Whisler et al.(2010)对美国受过大学教育的人群进行研究,发现他们会倾向于选择相对生活成本更低的地方,且年轻人和老年人更是如此。最后,一些地区自身的性质(如自然及人文的舒适度)也可能会对大学学历人口的流动造成影响(Liu & Shen, 2013; Liu et al., 2017)。所以,结合相关研究,本文选择相对收入水平、相对发展机会、相对生活成本和地理位置四类变量对跨地区净增的大学学历人数进行控制。 考虑到实证分析单元是省级行政单位,样本区间是2000—2010年,本文采用2000—2010年间各省数据与全国数据之比作为控制变量*对于人均GDP、可支配收入等水平变量,采用2000—2010年间各省与全国每年比值的均值;对于其他增速变量,采用各省2000—2010年间年平均增速与全国年平均增速的比值。。具体而言,本文采用了人均GDP、城镇家庭人均可支配收入(下文简称“可支配收入”)度量相对收入水平;实际GDP增速、经居民消费价格指数缩减的城镇家庭人均可支配收入增速(下文简称“可支配收入增速”)度量相对发展机会;居民消费价格指数增速、实际居民消费水平增速度量相对生活成本;区域虚拟变量度量地理位置,其中东北和中部地区为1,其他为0。 3. 描述性统计 表2是描述性统计。对于全部样本而言,新增大学学历人口Li的平均值为165万人,标准差为110万人,累计大学毕业生Gi平均值为179万人,标准差为131万人。当排除北京后,Gi的标准差下降到103万人。但是,是否包括北京对控制变量的均值和标准差几乎没有影响。这意味着,与前文传递的信息一致,北京是一个异常点。而经网络本专科生修正后,Gi的标准差下降到110万人,和排除北京的样本中的标准差相差不大。这不仅支持了北京是异常点的说法,也说明了这两种处理方法的一致性。 表2 描述性统计 注:数据来自《中国2010年人口普查资料》、《中国2000年人口普查资料》、《中国教育统计年鉴》(2001—2010)、《中国教育年鉴》(2001—2003)、《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(2000—2005)、《中国城市(镇)生活与价格年鉴》(2006—2011)、中国国家统计局网站以及作者的计算。 1. OLS估计 本小节将采用最小二乘法估计式(5)中的β,定量考察有多大比例的大学毕业生选择就地择业。 表3的第1列和第2列为不包括北京样本的回归结果。第1列没有引入任何控制变量,β的估计值为0.92,能够通过显著水平为1%的统计检验。这表明,在2000—2010年间,全国30个省区市(不包括北京市)平均而言,省内每增加100个大学毕业生,最终该省具有大学学历的人口会增加92人,初步支持了就地择业是各省大多数大学毕业生的就业方式。第2列引入了所有控制变量,虽然β的估计值从0.92稍降到0.89,但仍在1%的水平上显著。对于控制变量而言,相对可支配收入的估计系数符号为正,相对居民消费价格指数增速、东北和中部虚拟变量的估计系数符号为负,符合相关文献的预期,但它们都不显著。另外,此时常数项虽然不显著,但其估计系数为负号,与式(5)中的假设吻合。第3列和第4列报告了经修正网络本专科生全部样本的回归结果。第3列没有加入任何控制变量,β的估计值是0.82,在1%的水平上显著。在第4列中,所有的控制变量被同时引入。此时,β的估计为0.79,仍在1%的水平上显著。 表3 基本的回归结果:不包括北京的样本 注:回归方法为OLS,回归方程是式(5);括号内是标准误;***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。 综上所述,表3的结果表明毕业生规模和新增大学学历人口之间显著正相关,初步验证了前文所传递的信息:大多数大学毕业生在2000—2010年间自主择业的模式是就地择业。 2. 2SLS估计 虽然表3中的回归结果表明各省大学毕业生规模与其新增大学学历人口数量之间显著正相关,但此时还无法推论各省大学生毕业规模决定了其新增的大学学历人口数量。从计量经济学的角度看,毕业生规模与新增大学学历人口数量显著正相关可能只是典型的反向因果关系。具体而言,各省大学毕业生规模内生于各省的大学生招生规模,招生规模又取决于教育部下达的招生计划*尽管部分高校目前拥有一定程度的自主招生权,但是招生规模还是取决于教育部下达的招生计划。,而招生计划显然不是随机的。比如,一个地区新增的大学学历人口数量越多,人力资本就越多,经济就越发达,从而教育投入就越多,教育部下达的招生计划也越多。因此,本小节将放松大学毕业生规模是外生的假定,进一步考察中国大学毕业生的就业行为。 本文采用恢复高考后的最初招生计划作为工具变量,以克服各省大学毕业生的内生性。具体而言,本文假定大学招生计划具有延续性,恢复高考后的最初招生计划影响了各省现在的招生计划规模,从而决定了各省在2000—2010年间的大学毕业生规模。其背后的机制见图3。 图3 招生计划决定大学毕业生规模的机制图解 本文选择各省1977—1980年间的招生规模代表最初的招生计划,用1980年各省在校本专科学生规模进行度量。我国在1977年恢复高考招生制度,采用学年制,本、专科的学年分别是4年、3(或2)年。正常情况下,1977年之前“推荐考核”上大学的学生到1980年已经全部毕业,所以1980年各省在校本专科学生规模大致就是各省1977—1980年间招生计划的合计数。表5的下半部分报告了第一阶段的回归结果,表明最初的招生计划与2000—2010年间的大学毕业生规模显著正相关。这表明,最初的招生计划具有延续性,与本文的预期一致。 克服大学毕业规模的内生性后,大学毕业生主要的就业方式仍然是就地择业。表5第1、2列报告了排除北京样本后的IV估计结果。第1列中没有引入任何控制变量,β的估计值是0.93,且在1%的水平上显著。与表3第1列相比,β的估计值几乎不变。第2列引入了四个控制变量,β的估计值和显著性水平也没有实质变化。第4、5列报告了经修正网络本专科生的全部样本的IV估计结果。第4列没有引入任何控制变量,β的估计值是0.91,且在1%的水平上显著。第5列则引入了四个控制变量,β的估计值为0.79,仍然在1%的水平上显著。 还需要明确的是,采用最初招生规模作为工具变量,不存在不可识别和弱工具变量等问题*由于本文只采用了一个工具变量,因此不存在过度识别问题。。另外,表4的第3列和第6列考察了工具变量对大学学历人口变量是否具有直接影响。在两个样本中,当同时引入最初招生规模和毕业生规模时,最初招生规模变量均不显著,而毕业生规模均能够通过显著水平为1%的统计检验。这表明,最初招生规模对2000—2010年间的大学学历人口变量没有直接影响,只存在通过招生计划持续性所带来的间接影响*当引入其他控制变量后,最初的招生计划仍然没有直接影响。。 表4 IV估计结果 注:回归方法为两阶段最小二乘法,工具变量为最初的招生规模;控制变量包括相对人均GDP、相对可支配收入、相对实际GDP增速、相对可支配收入增速、相对居民消费价格指数增速、相对实际居民消费水平增速、地理位置虚拟变量(东北和中部);没有报告常数项;括号内是标准误;识别不足检验一栏中报告的是Anderson canonical correlation LM statistic,弱工具变量检验一栏中报告的是Cragg-Donald Wald F statistic;***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。 以上分析表明,在2000—2010年间,控制了收入水平、发展机会、消费水平和地理位置等因素后,超过75%的大学毕业生仍然选择就地择业。 本部分就大学毕业生选择就地择业的可能原因进行探索。特别对两类可能导致就业择业的因素给予检验:户籍限制和路径依赖*现有文献主要强调微观的具体因素对大学毕业生就业选址的影响。赖德胜和吉利(2003)强调,个人今后发展、个人兴趣、经济收入以及自身对工作的适合程度等都会影响大学毕业生的择业。卢姗和王琼(2007)认为,城市竞争力、文化因素、环境因素和人际关系因素是大学生会考虑的就业选择因素。黄敬宝(2009)的调查则显示,晋升机会、工作兴趣与薪酬是大学生就业选择时最看重的三个因素。。户籍限制是指大学毕业生在就业时面临着户籍限制,不得不选择就地择业,即劳动市场分割影响大学生就业(赖德胜,2001;赖德胜和田永坡,2005)。路径依赖是指,就地择业是大学毕业生考虑到当地积累的人力资本后主动选择的结果。因为选择就业地、居住地是非常讲究策略的事情,而大学毕业生在大学所在地至少已经居住了三或四年,读书期间所积累的人脉关系等也集中于就读大学的所在地,所以毕业后主动选择就地择业*当然,部分大学毕业生的生源地就是本省或籍贯在本省,不愿意离开父母或家乡太远。。 1. 户籍限制 尽管我国实施较为严格的户籍管理,但是大学毕业生就业时所面临的户籍限制越来越少。2002年2月8日,教育部等四部委联合发布《关于进一步深化普通高等学校毕业生就业制度改革有关问题的意见》(国办发[2002]19号),拉开了放宽大学毕业生户籍限制的序幕。2009年1月23日,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国办发[2002]3号),明确指出:“对企业招用非本地户籍的普通高校专科以上毕业生,各地城市应取消落户限制(直辖市按有关规定执行)。”自此,除直辖市外,高校毕业生户籍限制已经基本放开。 既然直辖市和非直辖市在户籍限制上有别,本文引入直辖市变量考察户籍限制对大学毕业生自主择业的影响,结果发现大学毕业生选择就地择业并不源于户籍限制。表5第1列、第3列分别报告了两个样本最小二乘法的回归结果。与表3第2列、第4列回归结果相比,在引入直辖市虚拟变量后,β的估计值大小虽然稍有下降,但显著性水平仍不变。新引入的直辖市虚拟变量则显著为负,说明在其他条件不变时,直辖市相对于其他省市区而言,新增大学学历人口较少。 为了稳健起见,本文还使用了两阶段最小二乘法进行估计,结果报告在表6第2列、第4列中*表5虽然没有报告识别不足检验与弱工具变量检验的结果,但第2列、第4列都拒绝了存在不可识别和弱工具变量的零假设。。此时,与表5第2列、第5列相比,β的估计值虽然也略微变小,但仍然在1%的水平上显著。此时,直辖市虚拟变量的系数也在1%的水平上显著。以上分析表明,尽管直辖市和非直辖市在户籍限制上有别,但是在直辖市和非直辖市,超过70%的大学毕业生都选择就地择业。这意味着2000—2010年间,户籍限制对大学毕业生的就业影响并不大。 2. 路径依赖 本文采用2000年各省具有大学学历的人口数度量初始路径,发现大学毕业生就地择业可能源于路径依赖。表6第1—6列、第7—12列分别展示了排除北京的样本和经修正网络本专科生的全部样本的结果。 表5 户籍限制的影响 注:控制变量包括相对人均GDP、相对可支配收入、相对实际GDP增速、相对可支配收入增速、相对居民消费价格指数增速、相对实际居民消费水平增速、地理位置虚拟变量(东北和中部);没有报告常数项;括号内是标准误;***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。 表6 路径依赖 注:控制变量包括相对人均GDP、相对可支配收入、相对实际GDP增速、相对可支配收入增速、相对居民消费价格指数增速、相对实际居民消费水平增速、地理位置虚拟变量(东北和中部)、直辖市虚拟变量;没有报告常数项;第(5)、(6)、(11)、(12)列的回归方法为OLS;括号内是标准误;***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。 表6第1列和第7列同时引入了2000年大学学历人口数量和2000—2010年间的大学毕业生规模。这时,在两个样本中,初始路径的回归系数分别为0.85及1.03,均能够通过显著水平为1%的统计检验;大学毕业生规模的回归系数β分别为0.26和0.07,且不显著。表6第2列和第8列引入了控制变量,初始路径的回归系数略微减小,在5%的水平上显著。此时,大学毕业生规模的回归系数β仍然不显著。以上分析表明,在引入初始大学学历人口后,本文所观察到的大学毕业生就地择业现象消失了。 表6第3列、第9列进一步引入了最初招生计划。在回归结果中,初始路径的回归系数仍然显著为正号,且能通过显著水平为5%的统计检验,而大学毕业生规模及最初招生计划的回归系数都不显著。第4列、第10列采用最初招生计划作为大学毕业生规模的工具变量,报告了两阶段最小二乘法的回归结果。此时,初始路径的回归系数显著为正号,大学毕业生规模的回归系数仍然不显著。这表明,最初招生计划无论是否有直接或间接影响,引入初始大学学历人口规模后,本文所观察到的大学毕业生就地择业现象都消失了。 从方法论的角度看,以上结果意味着初始的大学学历人口规模与大学毕业生规模高度相关。表6第5—6列、第11—12列的回归结果证实了这一点。第5列、第11列报告了大学毕业生规模对初始路径的回归结果,回归方程的拟合度至少高达0.88,且初始路径的回归系数能够通过显著水平为1%的统计检验。第6列、第12列引入了其他控制变量,这时,最初招生计划和初始路径对2000—2010年间的大学毕业生规模也具有显著解释能力。 以上分析表明,大学生就地择业,可能并不源于户籍限制,而是路径依赖的结果,即大学毕业生考虑到当地积累的初始人力资本后,主动选择就地择业。 本文从宏观视角考察劳动力市场把大学毕业生配置到何处。由第五、六次人口普查可知,2000—2010年,我国大学学历人口数量净增加了7 435万人,是2000年大学学历人口存量的1.68倍。随着高等教育改革的推进,这些新增大学毕业生不是由国家分配就业,而是主要通过劳动力市场自主择业的。 在方法上,本文匹配每个省的大学毕业生与其新增大学学历人口,构建了一个识别本省毕业生在本省就业比重的实证分析模型。采用各省2000—2010年大学学历人口的净增加量和大学毕业生累计人数,从宏观视角考察了劳动力市场把大学毕业生配置到何处。结果发现,全国平均而言,超过70%的大学毕业生选择就地择业。另外,跨省择业主要是从东北和中部省份净流向全国其他地区,跨国净流出的比重不到7.8%。本文还发现大学毕业生就地择业不能完全被收入水平、发展机会、生活成本、地理位置以及户籍等解释,而主要源于大学毕业生的路径依赖,即就地择业是大学毕业生考虑到当地初始积累的人力资本后主动选择的结果。 本文的发现揭示了在我国各省吸引、积累大学学历人力资本的工作抓手是本省的高等教育。一方面,各省应通过各自的高等教育以招收优秀的学生来本省学习,从而积累本省的大学学历人力资本,因为毕业后这些学生大都会留在本省就业。另一方面,由于大学毕业生主动选择就地择业,也印证了各地吸引、积累大学学历人力资本的重要性,因此各地也应大力从其他方面吸引、积累大学学历人力资本。一旦各地吸引、积累大学学历人力资本受阻,之后培养出的大学学历人力资本也可能会流失。 至少还有两个问题值得进一步研究。第一个问题是对比计划与市场配置大学毕业生就业地的异同:大学毕业生的就业分配经历了从计划到市场的转变,在这种转变前后,大学毕业生就业选址行为是如何变化的?第二个问题是考察其他可能的就地择业机制,比如劳动市场本身发展不完善所带来的市场分割,以及考生报考学校时的选择等问题。本文对就地择业机制的分析还是初步的,只考察了影响大学毕业生就地择业的两个可能因素。显然,以上两个问题值得进一步探索。

四、实证分析

五、就地择业机制

六、结论性评述