2013-2016年北京市密云区猩红热病原学监测

郑兰紫 蒋会婷 朱风雷

猩红热(scarlet fever)是由A组β型溶血性链球菌引起的一种急性呼吸道传染病,其临床特征为发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色皮疹和疹后脱屑,病人和带菌者是重要的传染源,主要经空气飞沫传播,人群普遍易感,5~15岁为好发年龄[1],属于我国法定传染病中乙类传染病。截至到2015年7月全国共报告猩红热病例43 524例,报告发病率为3.2/10万,较2014年同期上升44%,最高峰发生在春夏季(3-6月)。北京市猩红热报告发病率为11.8/10万,居全国第二位[2]。北京市疾病预防控制中心(CDC)从2011年开始在全市18个区36家哨点医院于每年5-7月份开展猩红热病原学监测工作,针对临床诊断病例及部分诊断为咽喉炎/扁桃体炎/链球菌感染病例进行病原学检测。现将2013-2016年密云区猩红热病原学监测情况报道如下。

1 材料与方法

1.1材料

1.1.1仪器与试剂: 病原菌分离所用的哥伦比亚血平板和乳胶凝集实验分群血清由北京市CDC提供。用VITEK全自动生化鉴定仪进行细菌鉴定、GPI细菌鉴定卡由北京市CDC提供。实验过程中所需的仪器设备均在检定或校准有效期内使用。

1.1.2标本来源: 以密云区医院为监测哨点。医院儿科门诊每周采集本院报告的猩红热(疑似/临床诊断)病例和10例诊断为“链球菌感染/扁桃体炎/咽峡炎”的咽拭子标本。2013-2016年共采集咽拭子标本673份。

1.2方法

1.2.1乙型溶血性链球菌分离培养: 依据WS282-2008《猩红热诊断标准》的要求对标本进行处理,取1~2个接种环采样液划线接种于哥伦比亚血平板后,37 ℃培养过夜,24 h仍为阴性继续培养过夜并再次查看有无可疑菌落。观察菌落形态和溶血情况,挑取可疑菌落进行分纯培养。

1.2.2生化鉴定与血清分群: 分纯后的可疑菌落用VITEK全自动生化鉴定仪进行鉴定同时用抗A、B、C、D、F、G的兔免疫球蛋白分别致敏的乳胶颗粒,能与具有相应群特异性多糖抗原的链球菌发生间接凝集,对链球菌进行血清群别鉴定。结果一致方可判定为A群β溶血性链球菌(GAS)。

1.3统计学方法 用Excel 2003对监测数据进行图表绘制,使用统计软SPSS 22.0对数据资料进行统计学分析,率的比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

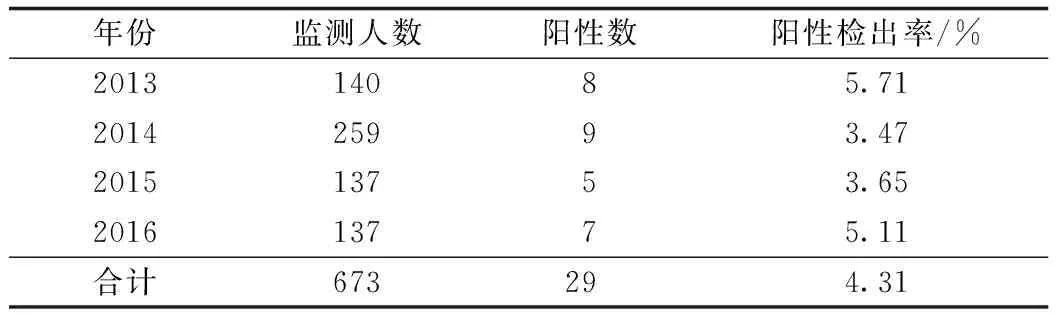

2.1乙型溶血性链球菌检测一般情况 2013-2016年密云区CDC呼吸道细菌实验室共检测哨点医院送检的临床咽拭子标本673份,共检出乙型溶血性链球菌29份,阳性率为4.31%(29/673)。其中2013年阳性率最高,为5.71%(表1)。乙型溶血性链球菌阳性的疾病诊断依次为链球菌感染(24.65%)、猩红热(18.75)、咽峡炎(1.61%)、扁桃体炎(1.25%)。诊断为扁桃体炎和咽峡炎的感染患者中乙型溶血性链球菌阳性率显著低于诊断为猩红热和链球菌感染患者,差异均有统计学意义(均P<0.01)。而诊断为猩红热患者与链球菌感染的患者之间、扁桃体患者与咽峡炎患者之间乙型溶血性链球菌阳性率差异无统计学意义(均P>0.05,表2)。

表1 2013-2016年密云区乙型溶血性链球菌病原学监测总体情况

表2 2013-2016年密云区乙型溶血性链球菌临床诊断病例总体情况

2.2年龄分布 密云区2013-2016年猩红热发病年龄段主要集中在3~15岁。5岁~组共有9例,阳性检出率最高,占11.39%;其次6岁~组共有7例,阳性检出率为8.86%;0岁~和15岁~年龄组阳性检出率为0(表3)。

表3 2013-2016年密云区不同年龄组乙型溶血性链球菌监测总体情况

2.3时间分布 密云区2013-2016年猩红热发病主要集中在每年的19~31周,高峰出现在第24、25周,阳性率分别为11.76%和12.07%,从第26周开始阳性率逐步下降至0(表4)。

表4 2013-2016年密云区乙型溶血链球菌监测时间分布

2.4人群分布 人群涉及学生、幼托儿童、散居儿童和餐饮从业人员,主要以学生和幼托儿童为主。学生、幼托儿童、散居儿童的乙型溶血链球菌检测阳性率分别为5.08%、4.24%和2.82%,学生的检测阳性率最高,散居儿童的检测阳性率最低,幼托儿童居中。三组群体的乙型溶血链球菌检测阳性率比较,差异无统计学意义(χ2=1.200,P=0.549,表5)。餐饮从业人员阳性检出率为0。

表5 2013-2016年密云区乙型溶血链球菌监测群体分布总体情况

3 讨论

3.1密云区2013-2016年猩红热、链球菌感染、扁桃体炎、咽峡炎的临床诊断病例均能检出A群乙型溶血性链球菌,检出率最高的是链球菌感染病例,其次是猩红热病例。低于唐智超等[3]报道的顺义区临床病例检出率。链球菌感染、扁桃体炎和咽峡炎的临床发病症状同猩红热相似,均以发热、口腔粘膜出血、皮疹及咽峡部红肿为主要发病特征,很有可能被诊断为猩红热或其他发热皮疹性疾病。而草梅舌、口周苍白圈等猩红热典型症状不明确,容易造成临床漏诊或误诊现象。依据黄柳革[4]报道,其在急诊科诊治的猩红热患者的漏诊、误诊率达37.7%。建议增加对医务人员的猩红热诊断、治疗和防控相关知识培训,提高医疗保健机构的早期诊断能力,从临床上避免漏诊、误诊[5]。近年来随着大环内酯类抗生素的广泛使用,耐药性也成了临床治疗中最棘手的问题,有些患者在家中自行服用抗菌药物,使得临床症状不典型,也是造成临床医生漏诊和误诊的原因之一[6]。为提高临床诊断的准确性,医疗机构应开展猩红热病原学检测,为临床诊断猩红热提供实验室依据。

3.2人群对猩红热普遍易感,各年龄组均有发病,主要集中在1~10岁学生和托幼儿童及散居儿童群间,和其他地区文献报告相似,符合猩红热人群分布流行特征,这个可能与该群体正处在生长发育阶段,自身免疫屏障不健全,所处的成长环境与年龄群体相呼应,以及低年龄幼托儿童未养成良好个人卫生习惯等因素有关[6-9]。

3.3密云区猩红热发病存在两个高峰,分别为春夏之交和秋冬之交。由于春夏之交(4-6月)的发病高峰相对较高,所以实验室的病原学监测集中在这3个月,与一些文献报道相似,符合猩红热流行病学特点[10]。春夏之交正值托幼机构和学校集中开学上课时期,人群密集导致相互传染的可能性增加;密云区地处北京市东北部,为典型的暖温带半湿润大陆性气候,四季分明,5月底、6月初气温逐渐回升,适宜儿童户外郊游,也可能导致猩红热发病率上升。因此每年的5-6月份为猩红热防控重点月,各地疾控机构和学校幼托机构应引起高度重视。

3.4据文献报道,密云区2005-2014年猩红热年平均发病率为3.58/10万,发病人群主要以学生和幼托儿童为主,今后猩红热防治工作应以小学、幼托机构等单位为重点,及时向医疗机构反馈疫情动态、沟通病原和药敏监测情况,以利于早期治疗[11]。目前猩红热尚无特效疫苗,管理传染源是预防猩红热的主要措施,切断传播途径,对猩红热病例做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”并做好居家环境通风和指导病家消毒工作,积极通过媒介宣传猩红热防治知识,提高预防意识。