新型城市化背景下缓解浙江省城市交通拥堵的研究

王登忠,朱小康

(浙江省城乡规划设计研究院,浙江 杭州 310013)

随着浙江省经济的快速发展,浙江省多个大城市已进入“城市交通大面积拥堵”的前期,而当前新一轮大城市交通拥堵的原因更是综合性的、源发性的,短期内必将进一步加剧,以致缓解城市交通拥堵、保障交通安全畅通的压力越来越大。

国内外实践已经表明,单纯依靠扩大交通供给已难以满足日益增长的交通需求,应当在源头上减少交通需求总量,优化交通需求分布,在土地利用模式与交通之间建立一种有效控制与引导机制并深化为具体的实施手段,从而促进城市交通的健康发展和建设用地的高效利用。

然而,当前浙江省大多数城市的建设还都属于“摊大饼式”的向外扩张,这种城市土地利用模式与交通之间的矛盾恰是城市产生拥堵的主要原因,而两者相互协调才是促进城市交通可持续发展的前提与保障。为此,本文在分析浙江省城市土地利用和交通模式的基础上,探索土地利用与交通规划协调的互动机制与模式。

1 基本概念

1.1 土地利用模式及交通特征

土地利用模式分为低密度分散模式和高密度集中模式。低密度分散模式是指城市布局分散,土地利用开发程度低。此模式下的城市土地利用相对浪费,居住、工作地点、购物地点、学校等分离,城市逐渐郊区化。低密度分散模式下的居民交通需求量空间分散,个体机动化交通需求大,且难以组织大容量公共交通。因此适合发展以个体小汽车交通为主的交通系统,如美国洛杉矶的城市交通系统[1]。

高密度集中模式是指城市功能布局集中,土地利用功能多元化且开发程度高。此模式下土地资源得到有效的应用,城市中心集中,没有明显的城郊化特征[2];居住地与工作中心的距离缩短,适合发展运载能力高的公共交通模式。高密度集中土地利用是适合于城市的发展模式。

1.2 土地利用与交通互动原理分析

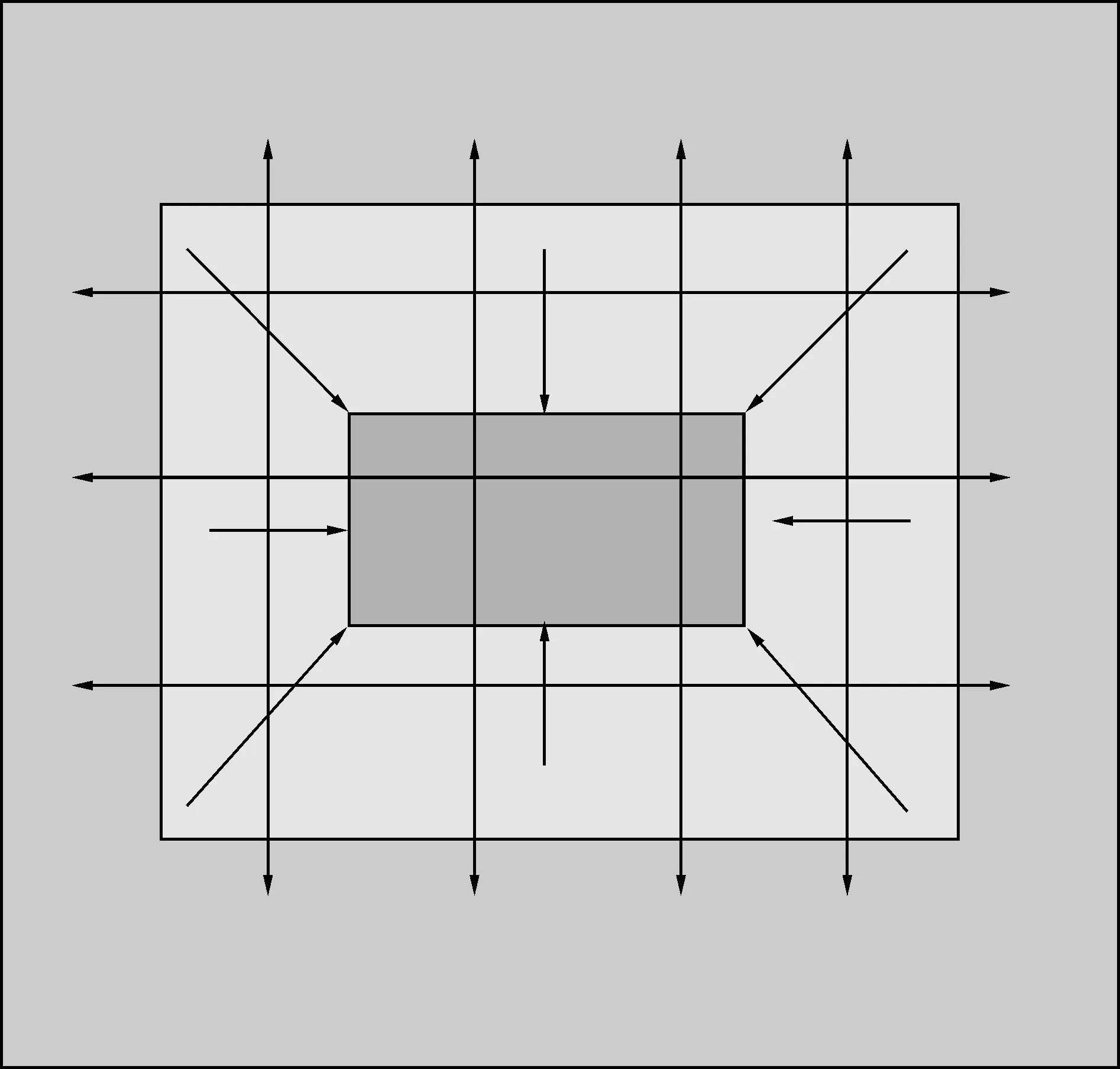

城市空间形态及城市土地利用强度决定了居民出行的交通发生量和吸引量的空间分布和强度分布,产生了城市交通需求。交通设施通过提供服务满足交通需求,并通过改变土地的可达性和土地价值影响更多的土地开发。土地利用的模式和交通系统之间紧密相连、相互影响、相互作用[3]。见图1。

图1 城市土地利用模式与交通互动原理分析

因此,城市土地与交通协调发展的本质就是实现两者之间的供需均衡或使之接近均衡状态。

2 浙江省城市土地利用交通特征分析

2.1 经济持续发展,城市化水平持续提高

截止到2016年,浙江省城市化水平已达到64%,在快速城市化的过程中,人口向以大城市为中心的都市圈聚集的特点非常显著,浙江环杭州湾、温台、浙中三大城市群正加快形成,杭甬温都市区初显雏形。

2.2 城市规模急剧扩张,城市空间结构蔓延变化

以杭州市为例,仅2000年到2003年间,杭州城市规模就由204 km2增长至229 km2,年均增长8 km2。根据规划,城市的快速增长势头将进一步放大,到2020年城市规模将达到400 km2[数据来源:杭州市城市总体规划(2001—2020)]。

2.3 城市土地利用集聚于城市主中心,多中心 结构有待形成

从杭州、宁波、温州等城市的用地功能分布来看,主城区仍是高首位度的就业、服务和教育中心,大型公共设施过于集中于城市主中心,且集聚趋势仍未停止;强中心结构显著,多中心结构有待形成。由于疏解不力,城市功能在主城区高度集聚,使得城市中心层交通出行需求大幅增长,主城区交通压力日益加大。见图2。

图2 城市主城区交通模式图

2.4 机动车增长迅猛,保有量持续增加

随着城市的蔓延,城市机动化水平迅速提高。数据表明,近年来浙江省的机动车增长速度一直保持在18%左右的水平。其中,私人小汽车增长占据了相当重要的份额。见图3。

图3 浙江省汽车保有量增长趋势图

2.5 拥堵范围不断扩大,向区域化发展

从区域范围看,已开始从浙北、浙东等发达地区向浙中、浙西南欠发达地区蔓延,由杭、甬、温等大城市向中小城市蔓延;从空间分布看,由主要交通节点向路段、路网蔓延,由中心城区、老城区向周边地区蔓延。从时间分布看,由上下班等高峰时段向平峰时段延伸,一些城市早晚高峰交通拥堵时间持续达2 h甚至更长。

3 土地利用与交通协调发展战略模式选择

根据城市土地利用与交通系统的互动机理和国内外的实践经验,低密度模式(小汽车模式(COD))噪音污染、交通拥堵、交通事故和对不可再生资源消耗等方面具有不利影响,应当寻求一种“高可达性、低交通需求的交通与土地利用一体化发展模式”,而以轨道交通为典型形式的公共交通模式(TOD)——高密度模式则体现出在城市可持续发展和低碳型城市建设方面的突出优势。浙江省是人口密集型省份,城市空间发展的TOD战略模式是缓解城市交通拥堵与推进城市交通可持续发展的重要策略[4-5]。

公交导向发展被视为可以减轻都市蔓延和促使未来都市发展趋于可持续的规划理念,并作为促进[精明成长(Smart Growth)]的策略之一;其目标是为营造高密度发展、友善的步行环境及以公共交通为基础的城市环境。究其实质是引导土地使用和交通系统的一体化发展。其概念和理论对于当前我国城市发展无疑具有很好的借鉴意义[6-7]。见图4。

图4 公交导向型:集约、低碳、高效

今后5~10年,是城市空间、交通设施和交通特征变化的敏感时期,交通机动化、区域交通发展、区域性公共交通服务系统的构建等将对城镇之间的交通关系和居民出行方式产生决定性的影响。交通引导城市发展是今后一个阶段的重点。

4 土地利用与交通规划互动机制与模式建议

4.1 法规依据

4.1.1 国家层面

2010年2月2日,住房和城乡建设部颁发《城市综合交通体系规划编制办法》(建城[2010]13号)第五条提出:“城市综合交通体系规划应当与城市总体规划同步编制,相互反馈与协调。”从而对综合交通规划的编制方法提出了明确规定。

4.1.2 省级层面

1) 《浙江省城乡规划条例》第四条提出“制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则”将“节约土地、集约发展”作为城乡发展、城市规划的重要原则;该条文提出了节约用地和集约发展。

2) 《浙江省城市交通管理若干规定》第五条规定:“编制城市总体规划、县(市)域总体规划,应当按照以城市公共交通支撑和引导城市发展的原则,统筹城市布局和交通发展。”明确提出了公共交通引领城市发展的编制要求。该条文强调了公共交通引导城市发展。

4.2 土地利用与交通规划互动机制建议

4.2.1 形成不同层面城市规划和交通规划进行互馈编制机制

由于没有很好的机制和规范性程序保障城市规划和城市交通规划的有机整合,城市规划与城市交通规划编制过程孤立分离,交通规划研究机构完成的交通规划很难真正落实到城市规划的空间结构中,特别是法定控制性详细规划。这种单纯的综合交通体系规划已经越来越难以适应未来城市发展的需要。

1)城市总体规划与城市综合交通规划应同步编制,以明确TOD引导空间战略。

2)城市控制性详细规划阶段应对TOD土地利用交通进行专题研究,以提高城市土地利用的效率。

3)完善城市规划与交通规划成果审查机制。

目前,城市规划和城市交通规划一般是分阶段单独审查,城市规划一般由城市规划部门审查,但城市综合交通规划审查有些城市是交通部门主持,这容易导致两个规划形成两张皮。建议城市综合交通规划应由城市规划部门主持,并与城市总体规划和控制性详细规划同期审查。

4.2.2 TOD发展土地储备机制

1)轨道交通快速发展。

十三五期间,浙江省都市圈市域快速轨道覆盖杭州、宁波都市圈、温州都市圈及周边地区、浙中城市群,线路运营里程约1 452 km,同时全省城市轨道运营里程将会达到1 384 km,站点约700座。

2)建立土地储备机制。

为加强大容量公共交通走廊及站点周边区域的规划和土地控制,规划和国土部门要优先保障公共交通走廊建设用地,高强度开发的枢纽站点周边加强土地储备。储备思路:促进“土地储备—线路建设—站点周边开发”同步实施。

①土地储备应先于线路建设:结合近期新建线路规划,摸查沿线土地储备资源,以土地储备筹资支撑线路的建设。

②线路建设与站点周边开发同步:结合已储备用地,促进线路建设与站点周边开发同步,通过站点开发为新建线路提供客流。

③实现“土地储备—增值收益—轨道建设—客流培育—良性运营”的沿线土地储备循环机制。

4.3 土地利用与交通规划互动开发模式建议

4.3.1 多元化开发模式

鼓励公共交通枢纽及轨道交通站点周边进行多元化开发,明确地铁站点上盖开发地块、车辆段、地下空间地块均可采用混合使用及兼容指标的开发模式。

4.3.2 差异化开发模式

以轨道交通站点的服务范围为基础进行差异化开发,容积率应随着与站点的距离增加而渐次下降。根据这一原则,可将发展密度分为三个区,分别对应不同的开发密度上限:有大容量公共运输层面系统服务的地区为高密度开发区;有大容量公共运输系统服务但不是很方便的地区为中密度开发区;公共运输系统容量极为有限的地区为低密度开发区。同时,规定三种区域对应的开发强度上限。见图5。

图5 以车站为中心的TOD开发模式示意图

4.3.3 一体化开发模式

1)新建和改(扩)建公共建筑、商业街区、居住区、大中型建筑等项目,要严格按照有关标准配建必要交通设施特别是公共交通设施,并与主体工程同步规划设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。

2)对于轨道交通站点、 车辆段、与站点密不可分的地下空间等地块,有条件的情况下应实现站体建设与上盖物业、地下空间的同步建设、同步实施。

5 结 语

土地与交通既是不可割裂的空间要素,也是不可分割的经济过程。一方面,土地是实现各类设施建设、各种城市功能所必需的发展空间,土地开发规模与时空分布决定了交通需求量及其时空分布;另一方面,交通设施通过提供服务满足交通需求,并通过改变土地的可达性和土地价值影响更多的土地开发。

因此,对两者的关系进行深入的探讨,是对交通政策分析、制定未来交通政策及解决复杂的城市交通问题的基础。本文通过对城市规划及控制过程的审视,从宏观到微观对不同层面城市规划和交通规划进行互馈编制的机制与模式进行了初步的探讨,研究者们应该坚定协调城市交通系统与土地利用两者关系,实现城市社会经济可持续发展,系统全面地开展城市交通系统与土地利用互动关系的研究,为解决城市交通问题,促进交通绿色可持续发展打下科学基础。