基于温州山根村人居环境微活化改造的设计策略研究

项佳玲,刘 梦,沈晨云,周梦迪

(温州大学 建筑工程学院,浙江 温州 325000)

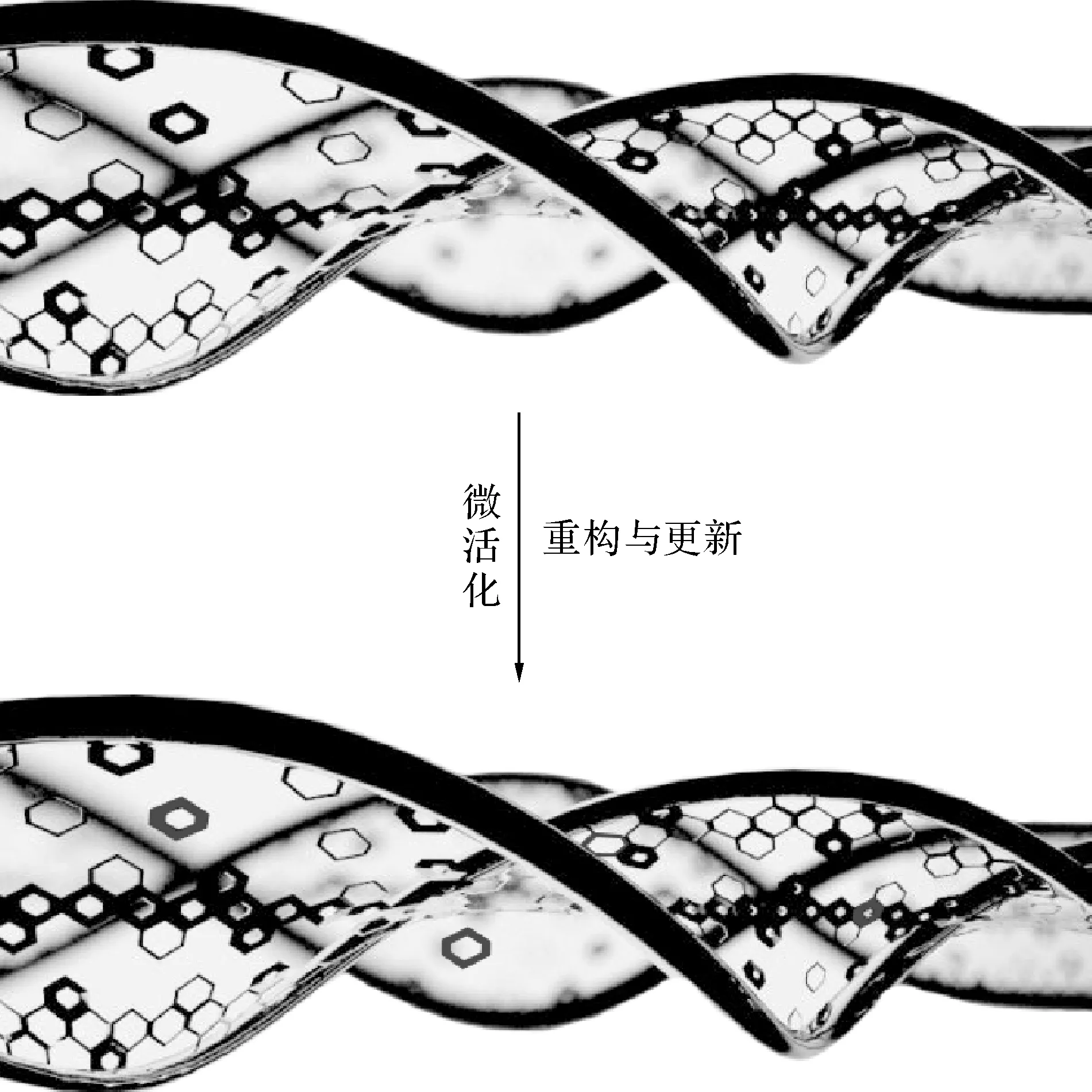

1 理念建构

“微活化”[1]是指微分空间在固有的资源基础上,进行就良改造,梳理空间序列,重新建立有机空间系统的过程。其中“微分空间”是指局部空间,比如公共绿地、亲水平台等,是“乡村人居环境”的细节体现,相当于生物领域中DNA的基因序列,表达在细微处最能体现整体的本质(图1)。

图1 微活化(模型设计)

“城郊乡村”指的是处于城市和乡村结合部或者是在城市近郊的农村区域。“乡村人居环境”在本文的定义是指城郊乡村中满足人类生产、消费、生活、交往需求的空间场所,涵盖乡村自然景观(山、水、植物)、人文景观(街巷、庭院、室内、建筑)两种景观元素。

“乡村人居环境微活化”实际上是上述的“微活化”理念的实践。本文以山根村实际改造项目为例,将其现有自然景观、人文景观资源提炼分解,进而恢复再造,突出其地域风貌,营造充满活力的乡村人居氛围。

在城镇化进程中,城市向郊区与农村的扩张导致了三种典型的乡村类型——“城中村”“城郊乡村”“传统乡村”新问题的出现,山根村地处温州市茶山镇南部,属“城郊乡村”,项目改造前期我们进行了相关案例的研究与分析。

在理论结合实践的研究过程中,我们得出:拥有地域特色的乡村不应大拆大建,宜依托地域特点,保留原有肌理,同时适应时代的发展,注入新的功能类型,并采取新技术和新材料对乡村环境进行一定的修复,以“微”改造更新整体面貌,从而衔接不同时代的记忆“断层”。

2 “微活化”理念在山根村项目的应用

2.1 山根村拟解决的问题

1)村落形态的变化。

甬台温高速公路的修建与投入使用不仅破坏了村落整体形态的完整性,也造成了村民生活质量的下降。山根村整体建筑风格也不复水乡风貌,新建4、5层平屋顶建筑数量增多,大量木结构房屋被钢筋水泥结构的农房所替代,纵向生长,村落营建过程中还存在争地抢地的状况,加建建筑布局拥挤,邻里院落交往空间减少,村落原有肌理遭到破坏。

2)村落产业结构的变迁。

山根村村民以种植瓯柑、杨梅等温州本土特色农业产品为生,水运运输发达。近年来我国乡村建设在党和国家的重视下,经济得到了一定的发展,从单一的农田和果园的农业产业模式,转向农工贸多向发展,但村民自然资源保护概念的缺失以及以经济效益至上的发展观念,导致山根村的农业用地减少,农工贸产业布局分散杂乱,码头河埠等景观资源优势没有得到合理利用和保护。

3)村民生活方式的改变。

本地人口的外流以及外来人口的入驻,造成传统村落中的宗族观念、传统习俗的约束力减弱,以血缘、地缘关系为主的人际交往体系也被削弱[2]。同时生产效率的提高带来了村民闲暇时间的增多,乡村居民闲暇生活由单一到个性、多样的转变,导致邻里之间交流越来越少,“人情味”和“归属感”逐渐淡薄。

2.2 “微活化”理念在山根村项目的应用

“微活化”理念起到观念引导作用,通过对乡村人居环境微分空间的有机更新,以小见大,渐变式辐射周边环境,能够实现城郊型乡村与其所依托的城市的互促发展。因此,这种“微活化”设计思路贯穿整个山根村项目的改造过程,不仅可以重新焕发山根村的活力,还可以带动温州市乃至整个浙南地区经济社会文化的持续发展。

3 山根村人居环境微活化改造

乡村人居环境的自我营造需要在长期发展的过程中不断地动态调整。遵循其营造的自然形式,应避免大规模、大片区整体更新的方式,而应该选择在整体规划的统筹下,进行空间微分,兼顾环境改造与地景更新,继而逐步统一多点、多区、多段,实现乡村面域的有机改造,共同营造乡村自然景观、人文景观双向度的整体面貌。

山根村位于浙江温州瓯海区茶山镇,村域面积达106.7万m2,温瑞塘河、山根河纵横其中,属浙南城郊乡村。其风景秀丽,气候宜人。山根村有机更新改造建设项目作为区域产业提升工程、水乡文化工程对于完善区域发展,彰显区域文化个性,发扬山根村魅力有着不可估量的作用。该项目的建设是保护和发展协调共进的有益尝试,是建设美丽浙南乡村的提升与转型的必由之路。

3.1 自然环境微活化

自然环境是人居环境中必不可少的组成部分,在本次微活化的设计策略中,选择对其肌理进行微调,进而提升人居环境的舒适度。

3.1.1 山体

村镇的整体景观,在很大程度上取决于自然环境,浙南多山地地貌,有山体作为背景衬托的村更容易获得丰富的空间层次变化,可以起到衬托村镇整体景观的作用。山根村依山就势,拥有较好的地理位置。

3.1.2 溪流

古人择溪而居时体现从古至今人们对环境之幽美的追求。山根村有温瑞塘河、山根河纵横村庄,增加了空间的丰富性,曾拥有较好的水陆交通,促进了村民生活的便捷,但是由于村民的环境保护意识薄弱,山根河失去了原来的光彩和干净,因此,应提高村民和外来游客的环境保护意识,整治清理河道中的垃圾,引入水流进入街巷,使溪流能够一直孕育山根村的子孙儿女。

3.1.3 植物

位于村落中最显著位置的古树古木,通常是人们聚集、活动的场所,承载着历史的记忆。山根村现存的乔木和果树种类单一,缺乏整体的种植规划合理性,显得杂乱无章。因此在乡村景观中的植物配置上,应该尽量保留古树古木,植物种植种类以本土树种为主。通过对植物种类的微分,增加与其适应的植物种类,丰富绿化景观层次,并加以理性的种植规划和感性的美观需求,营造完整统一的植物景观。

3.2 人文环境微活化

人文环境是一切与人产生关系的景观,包含建筑、室内、街巷、庭院等景观,是村民文化素养与乡村发展规划的体现。在本次微活化的设计策略中,对多个层面进行合理分析,进行特定的有机更新。

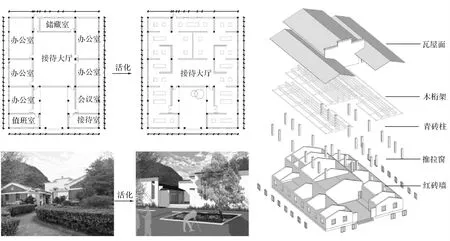

3.2.1 建筑

山根村矗立着年代不同的建筑,不同建筑间缺乏连贯性和风格的整体性。因此,项目组应依据建筑的不同组成部分和所属年代进行分类(图2),并加以策略性的更新,使得在同一时期的建筑在统一的背景下体现其落成年代特色。对于山根村原有的材料(石、木、竹、泥、砖、瓦)、结构、立面可以提取进行相应的调整来体现山根村动态发展的过程。

图2 建筑现状分析(作者自绘)[3]

空间功能通过具体背景分析进行重置,在不改变其主体结构的条件下塑造空间,使空透的大平面更加灵活合理,空间富有整体性(图3),商住结合使原本单纯的生活街区向居住、复合商业、休闲的公共街巷转变。调整后的街巷空间能承载多样的行为活动,既是居民日常生活的交往空间,又是游人旅游休闲的场所。

图3 单栋建筑改造详解(方案设计)

山根村地区的建筑在近现代演变过程中,家庭结构和土地使用模式发生了显著变化,建筑形体由矮向高发展;生产和生活方式的改变体现在平面布局方式上:与清代民国时期建筑平面相比,解放初期以后的建筑平面布局更加注重房间的采光和舒适度;建筑技术的更新和大众建材的更替则在建筑立面特征和建筑结构上反映出来:阳台的出现,开窗面积的增大,新型材料的使用以及钢筋混凝土结构等建筑结构的大量使用。总的来说,建筑整个建造体系的发展既有民间自发的演进也有政府主导的推进。

3.2.2 景观

1)亲水空间。

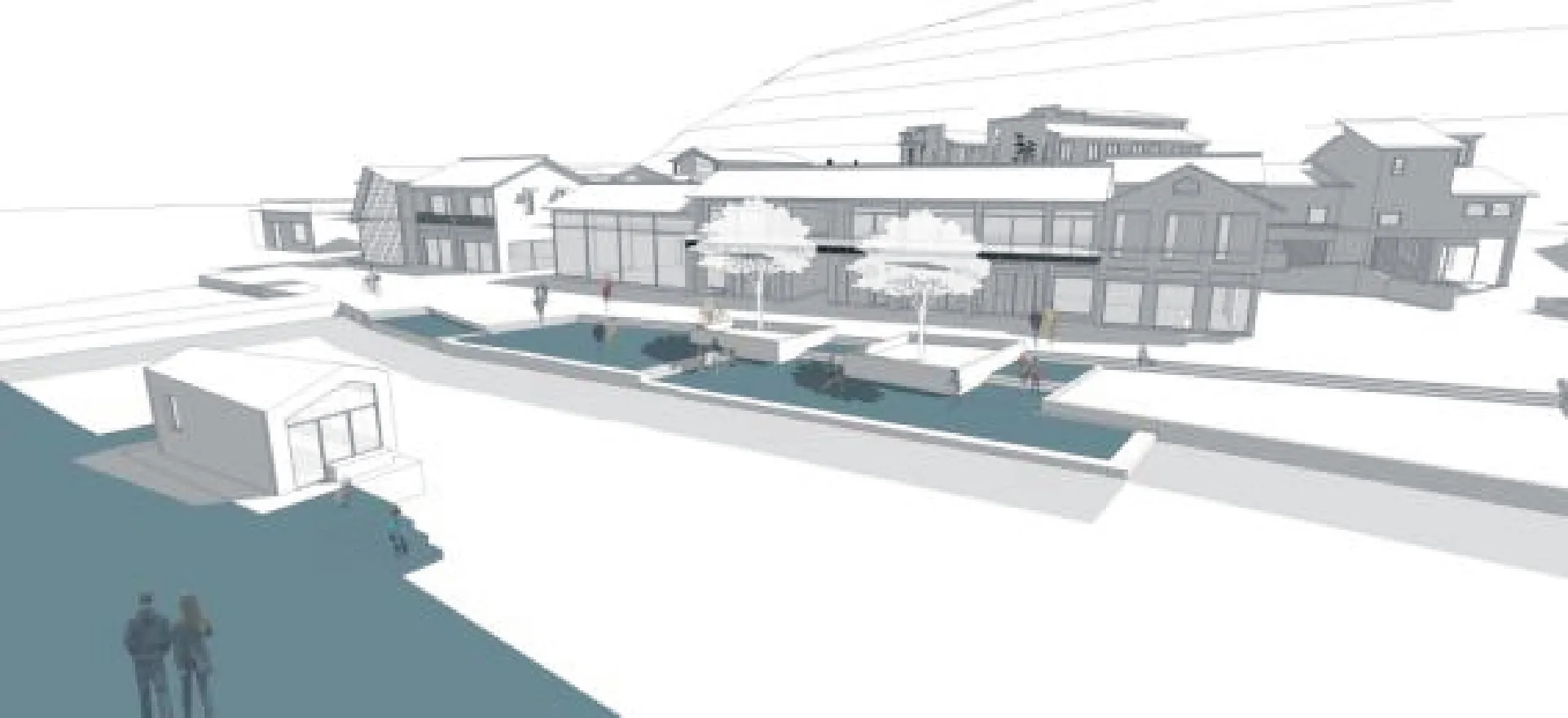

浙南地区的乡村大多依河而建,河埠曾在瓯柑运输中占据重要地位,随功能效益渐渐衰减,减少了人与自然的交流对话。因此,山根村应结合乡村人文环境的塑造,将其拓展改造,融入现代亲水平台设计要素,同时,引入产业需求链,例如增加村外湿地瓯柑采摘园的体验项目,使河埠重现光彩(图4)。

图4 亲水平台改造(方案设计)

2)公共绿地。

公共绿地大多存在用地不规范、滥用闲置等情况,其中山根村院落、广场等公共空间处理生硬,杂草丛生。山根村改造项目应该根据当地居民的生活习惯和活动需要,建设活动设施,给村民提供一个休憩娱乐场所,让村民享受公共绿地带来的生活变化(图5)。

图5 公共广场改造(方案设计)

3)外缘绿化。

外缘绿化是乡村聚落通往自然的通道和过渡空间,与大地生态环境融为一体,没有明显的界限,是乡村生活与自然的缓冲区,能达到生态平衡的目的。山根村存在大量的厂棚建筑,矗立在农业景观之中显得突兀,与周围环境不协调。从农田到山的过渡空间,需要设置缓冲绿带。可以通过种植林地、行道树、风水树等高低错落的植被,对建筑周围进行景观改造、庭院优化,营造具有浙南乡村轻盈开朗而又自然的环境氛围。

3.2.3 道路

1)高架。

随着交通不断发展,甬台温高架横穿山根村,噪音过大,对其地形景观和人居环境影响过大,应铺设消音板,进行绿化种植降低噪音。高架作为一种特殊因素也能成为改造的亮点之一,成为乡村的标志性景观。项目组在改造中提出高架步道设计(图6),从而使人在入口高处就能俯瞰山根村,减弱高架带来的劣势使之变成优势。

图6 高架步道设计(方案设计)

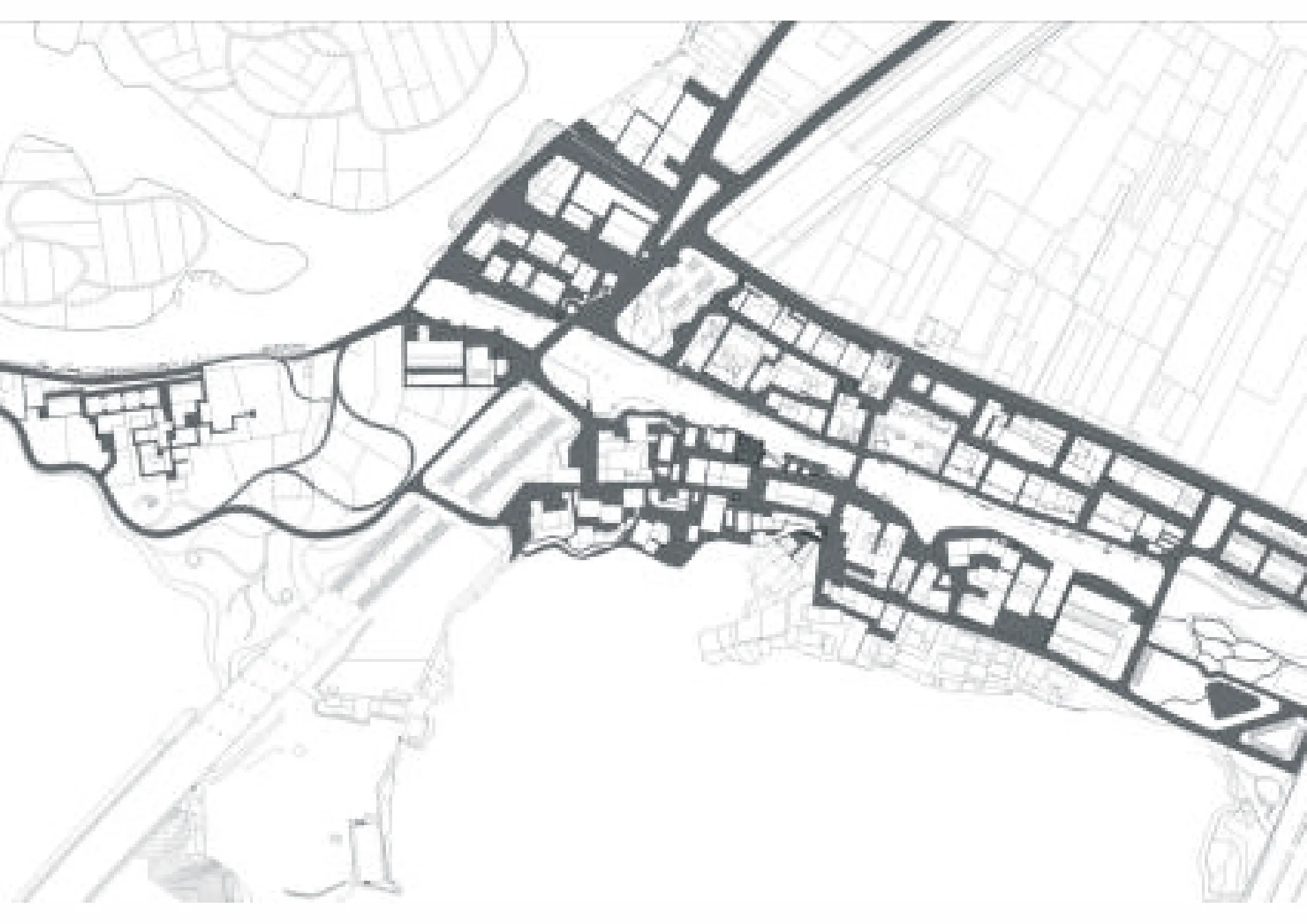

2)街巷。

街巷可以直观判断村落肌理的完整性以及未来前景的可观性。山根村的道路网络不清晰(图7),没有合理地设置休憩空间,缺少完整性和统一性。整治以后,对街巷的主次作用进行划分,宽窄有了明显的定义,贯穿了村落的始终(图8)。

图7 路网现状(作者自绘)

图8 路网活化(作者自绘)

图9 文脉现状(作者自绘)

3.2.4 历史文脉

乡村人文景观能够展现村镇所特有的历史、文化等地方特色,反映乡村的精神面貌。山根村有几处具有文化价值的历史建筑、祠堂庙宇,但没有很好地修缮,导致文化形象缺失(图9)。因此,需对建筑重新定位,例如展览空间,文化礼堂等公共活动空间的重塑。但山根村文化礼堂的功能被替代为村民活动中心,缺少乡村自身的文化建设,需建立完善的文化宣传体制,借助合理的空间场所,使历史文脉在山根村的不同区域进行空间渗透,带动了村民流量,成为了活化元辐射整个山根村(图10)。

图10 文脉活化(作者自绘)

4 人居环境微活化的意义

项目组以浙江温州山根村为实践对象,根据村规划等发展需求的建设导向,集中各方资源,建设村落核心空间,实践“微活化”,整体展现浙南地区近现代民居博物馆的风貌。在村庄规划结构中融入村民公共活动,文化展览、旅游接待、商业休闲等功能,采取自然环境、人文环境双向思路,定向更新乡村的整体人居环境,打造一个多方位综合发展的文创小乡村。通过有机更新,以小见大,提升山根村在社会形态下的可持续能力,渐变式辐射周边环境的方式,提倡健康发展的社会环境。

人居环境是供人类生产、生活的空间场所,通过微活化设计,使整个场所在快速发展的社会环境下更具适应性。这种模式对修复村庄肌理、整顿建筑风貌,塑造街巷格局与外缘环境等方面具有重要意义。在促进村落发展与体现村落价值和竞争力、发展区域经济等层面也有借鉴意义。

5 结 语

山根村的渐进式微活化改造通过对乡村系统化的研究梳理,秉承细节体现整体的理念,以空间微分为向导,对空间合理划分与节点处理,实现山根村人居环境微活化的复兴规划,展现有历史底蕴的浙南近现代民居博物馆的村落面貌,使得山根村这一类城郊乡村能够成为瓯海区乃至整个浙南地区经济文化持续发展的动力。本文通过对微活化的探讨,提出了一种对浙南城郊乡村有机更新改造的实践方法,在社会发展的时代背景下给予了微活化的新意义。