双边投资协定中争端解决机制选择及影响因素

韩彩珍

(中国人民大学国际关系学院,北京100872)

海外直接投资相对于国内投资具有较大的风险,因此能否得到该资本输入国政策、法律的保护,对投资者投资的安全、利益的实现至关重要。由于共同目标的存在,许多国家不仅在国内立法上给予保护,而且还相互签署双边保护条约以及国际公约,用国际法的规范对国际投资实行保护。在投资领域,双边投资保护协定就是此类国际法中最为重要的一类双边条约。而作为双边投资保护协定的核心内容,争端解决机制条款的文本存在较大差别,这些差别尤其体现在对国际组织的授权上。本文将针对这一领域的差别提出问题,并基于现有研究提出基于中国情况的假设,同时在现有数据库中提取中国数据,用定量研究的方法进行假设检验,分析中国签订的双边投资协定的争端解决机制的形式选择及其影响因素。

一、中国签订的BIT中争端解决机制的形式选择

自2001年我国实施“走出去”战略以来,伴随着开放型经济发展战略的不断深化和经济全球化的持续扩散,中国对外直接投资取得了高速发展。此过程也伴随着国家政府和企业对于国际投资的协调机制的关注。投资领域国际双边机制的建设成为国家和社会共同关心的问题,中国开始同越来越多的国家签订BIT。截至2013年6月,中国共签订双边投资协定(BIT)128份,签约国数量超过中国对外直接投资东道国总数的70%,中国签订的BIT总量位居德国之后,位列全球第二(UNCTAD,2013)。[1]

从1982年到2013年中国各年签订的BIT的份数可以看出。当前,中国也正在积极寻求同美国、欧盟在投资领域签订BIT。从地区层面来看,中国签订双边投资协定的对象国主要集中在欧洲(45份)、亚洲(40份)和非洲(30份),这与中国的自由贸易协定(FTA)伙伴国的分布相比,更加突破了地缘的限制。[2]从发展程度来看,中国双边投资协定的对象国在1992年前以发达国家居多,之后中国与发展中国家之间的双边投资协定签订日益增多。[3]这一方面是因为中国希望通过签订更多的双边投资协定来传递启动市场经济改革的信号,另一方面是因为随着中国经济的快速增长以及国家相应政策的变化,对外投资的内生动力大大提升,其他发展中国家便成为理想的投资对象。

在简单了解过中国对外签订BIT的基本情况之后,我们认为,作为国际上缔结双边投资协定最多的国家之一,中国在所签订的双边投资协定中需要对投资争端的解决机制进行选择。为了比较全面地描绘中国已签订双边投资协定中争端的解决机制的形式选择,除了争端解决机制的授权程度这一变量外,还另外选取了几个变量。它们分别是:第一,是否事先同意国际仲裁;第二,争端解决机制的可选途径;第三,争端解决机制的授权程度。变量的选取也是参考了阿利和佩恩哈特的既有研究(Todd Allee&Clint Peinhardt,2010&2014)。[4]第一个变量是指缔约双方在协定中是否明确同意将争端提交至某个特定的解决争端的国际仲裁机构。这种事先的同意有助于加速争端解决的进程并限制缔约国的拖延。第二个变量则是查看在BIT中指定的争端解决机制有几种可选途径。由于协商和国内法院这一渠道在每份双边投资协定中都有列出,故此处不再计入。这样看来,一般有三种可选渠道:专设仲裁庭、常设仲裁庭和地区性仲裁中心(如SCC-斯德哥尔摩商会仲裁院)。在不同的BIT中,这三类渠道可能同时存在作为可选途径,也可能只存在其中的一种或两种。在其他条件不变,可选途径越多,则投资者有效地提出要求的选择范围也越大。最后我们将第三个变量“争端解决机制的授权程度”进行操作化,以协定中是否包括且如何包括ICSID(常设仲裁庭)为标准将争端解决机制的授权程度分为三类:一是相应条款中不包含任何可使用ICSID解决的争端;二是ICSID作为至少两种国际仲裁途径之一被使用;三是ICSID作为唯一一种国际仲裁途径被使用。

通过对中国从1982~2013年间签订过的134份双边投资协定的争端解决机制进行系统的分析梳理,可得下表1。

表1 中国签订过的134份BIT(1982~2013年)的争端解决机制形式选择

由表格可见,在中国签订过的BIT中,明确声明缔约各方同意将争端提交国际仲裁的仅限于四个国家:荷兰、比利时-卢森堡经济联盟、墨西哥和瑞士。多数BIT协定为1~2个,其中多为只包含专设仲裁庭、只包含常设仲裁庭、既包含专设又包含常设仲裁庭这三种情况。相应条款中不包含任何可使用ICSID解决的争端的BIT有64个,约占48%。根据阿利和佩恩哈特的研究结果,中国缔结的BIT争端解决机制的授权程度的平均值为0.51,属于最少授权给ICSID解决投资争端的国家之一。

二、影响中国签订的BIT在争端解决机制形式选择的因素

(一)已有研究的影响因素分析

BIT的争端解决机制形式的最终选择取决于东道国和母国对其形式的偏好以及其相对议价能力。而资本的东道国和母国对于BIT争端解决机制形式的基本偏好:东道国希望尽可能少地向国际制度授权从而减少主权让渡,这使其在争端解决机制的形式选择上通常对国际仲裁尤其是将争端提交ICSID持排斥态度;而母国则希望尽可能多地向国际制度授权从而减少投资风险,这使得其通常对国际仲裁尤其是将争端提交ICSID持支持态度。但是,东道国和母国的这种偏好并非一成不变,因为在某种程度上,东道国会为了吸引更多来自母国的投资而愿意提高接受ICSID的倾向性,母国也会为在东道国获取更多可预期的利润而降低使用ICSID的倾向性。这使得在双边框架内逐份签订的投资协定面临着关于争端解决机制形式选择的讨价还价,简言之,面临着是否且如何同意将投资争端提交ICSID的讨价还价,这就涉及母国和东道国政府二者的相对议价能力问题。

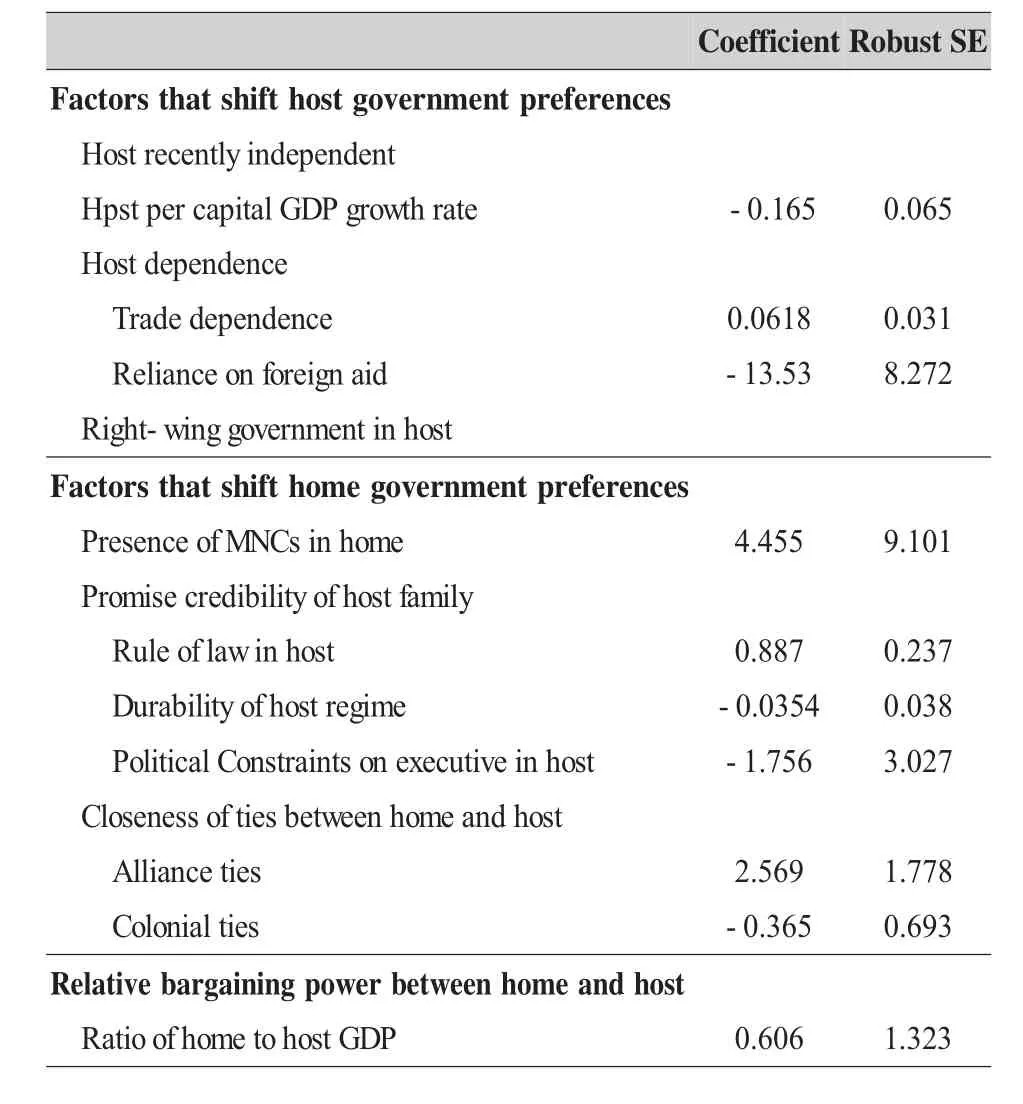

阿利和佩恩哈特在其2010年的研究中就从影响东道国政府偏好的因素、影响母国政府偏好的因素、东道国和母国的相对议价能力三方面构建框架,提出8条可检验的假说并进行实证检验。[5]在变量选取上,他们选取了8个自变量,它们分别是:东道国的国家主权敏感程度;东道国的经济形势;东道国对外部经济的依赖程度;东道国的“锁定”动机;母国国内的利益集团的力量;投资的东道国的承诺可信度;母国同东道国的特殊关系;母国与东道国的相对议价能力。而因变量只有一个,那就是“争端解决机制的授权程度”。通过对1966~2006年全球签订的1473份BIT为检验样本,用有序probit模型验证出五个自变量同因变量有较强的相关性,由此验证了以下五个假说:1.假设1:东道国如果是新近独立的民族国家,则对国家主权敏感度高,越不倾向于使用ICSID解决投资争端;2.假设3:东道国外贸和外援依赖程度越大,即处于越脆弱的外部依赖,越倾向于接受ICSID解决投资争端;3.假设5:母国国内有全球影响力的跨国公司数量越多、国内法治程度越高,则投资领域法律化的利益集团势力越强,越倾向于使用ICSID解决投资争端;4.假设7:母国和东道国两国间具有殖民关系、同盟关系,则双方可能具有某种友好传统,母国越可能降低使用ICSID解决投资争端的倾向性;5.假设8:母国与东道国总GDP的比值越大,则母国相对于东道国政府的议价能力越强,越倾向于使用ICSID。也即,除了东道国的承诺可信性、东道国的经济形势和东道国政府的“锁定”动机这三个自变量和因变量间不存在显著的相关关系外,其余的五个自变量对因变量有显著影响。

(二)影响中国签订的BIT在争端解决机制形式选择的因素

参考已有研究并基于中国的实际情况进行一定程度的修改和调整,本文选取相同的自因变量提出8个同中国相关的假设,前四个假设是基于中国作为东道国时的情况,假设5~7是基于中国作为资本的母国时的情况,最后一个假设是考虑到中国作为资本母国和东道国的相对议价能力而提出的假设1.中国对主权敏感性较高,故不倾向于使用ICSID解决投资争端;假设2:中国的人均GDP增长率越低,处于越不利的经济形势,越倾向于接受ICSID解决投资争端;假设3:中国的外贸和外援依赖程度越大,即处于越脆弱的外部依赖,越倾向于接受ICSID解决投资争端;假设4:中国政府锁定动机越弱,不倾向于接受ICSID解决投资争端;假设5:中国作为资本的母国时,国内有全球影响力的跨国公司数量越多、国内法治程度越高,则投资领域法律化的利益集团势力越强,越倾向于使用ICSID解决投资争端;假设6:中国作为资本母国时,东道国法治程度越高、政权持续时间越长、行政人员约束程度越高,则其承诺可信性越高,中国越有可能降低使用ICSID的倾向性;假设7:中国作为资本母国,和东道国两国间具有殖民关系、同盟关系,则双方可能具有某种友好传统,中国越可能降低使用ICSID解决投资争端的倾向性;假设8:中国与东道国总GDP的比值越大,则中国相对于东道国政府的议价能力越强,越倾向于使用ICSID。

为检验上述假设,本文将阿利和佩恩哈特数据样本中的56份与中国有关的数据样本提取(1966~2006年中国对外签订的56份BIT)出来作为检验样本,用有序probit模型在此进行相同的模型计量。得到以下检验结果表格(表4)。

表2 针对中国样本通过有序probit模型进行假设检验的结果

由表2见,表中检验结果存在两个缺失,分别是自变量是中国的国家主权敏感程度和中国的“锁定”动机。之所以出现缺失,原因主要是:由于中国在1982年对外签订第一份BIT,而此数据库的时间范围是1966-2006,因此并未将中国划分为新近独立的国家,导致数据空缺;由于数据库中将中国政府划为左翼,因此当中国作为东道国时,无法有效说明东道国右翼政府的锁定动机这一自变量的适用性,导致数据空缺。经假设检验可知,中国作为东道国时的人均GDP增长率、中国作为资本母国时国内的利益集团的力量、中国作为资本母国时和东道国的联盟关系、中国作为资本母国时和东道国的GDP占比这四个自变量和因变量的相关关系显著。且中国作为东道国时的人均GDP增长率同因变量之间呈现负的相关关系。由此可以得出以上八个假设中有四个得以验证,但假设1的验证结果与之恰恰相反:1.假设2:中国作为东道国时人均GDP增长率越低,处于越不利的经济形势,越不倾向于接受ICSID解决投资争端;2.假设5:中国作为母国时国内有全球影响力的跨国公司数量越多、国内法治程度越高,则投资领域法律化的利益集团势力越强,越倾向于使用ICSID解决投资争端;3.假设7:中国作为母国时和东道国两国间具有同盟关系时,则双方可能具有某种友好传统,中国越可能降低使用ICSID解决投资争端的倾向性;4.假设8:中国同签订BIT的国家间总GDP的比值越大,则中国相对于该国政府的议价能力越强,越倾向于使用ICSID解决投资争端。

通过假设检验得出的结论和阿利和佩恩哈特最终得出的结论的对比,我们发现有两处不同。

首先,假设2的结论针对中国的情况和既有研究的相关关系是相反的,也即,针对中国情况得出的假设得出,中国作为东道国时人均GDP增长率越低,处于越不利的经济形势,越不倾向于接受ICSID解决投资争端;而既有研究得出结论:东道国人均GDP增长率越低,处于越不利的经济形势,越倾向于接受ICSID解决投资争端。分析这种反差的原因,我们认为可以归结于既有研究对于国家自主性这一重要变量的忽略。由于国家自主性的存在,已有研究对于东道国经济形势对争端解决机制形式选择的影响的分析有所偏误。中国作为东道国时,经济形势不利时,会面临来自国内社会更严重的制约。因此较难从自身偏好出发通过授权国际投资协调机制来吸引更多的外资,从而改善经济形势。

其次,阿利和佩恩哈特的“假设3”得以验证,即:东道国外贸和外援依赖程度越大,即处于越脆弱的外部依赖,越倾向于接受ICSID解决投资争端。而这一假设在针对56份中国签订的BIT进行计量检验,并未得到验证。究其原因,本文认为是由于既有研究基于庞大的跨国数据库,忽略了国家间异质性的存在,这种异质性在涉及跨国直接投资问题时最为突出的表现就是国家间具有不同规模的市场。而中国作为拥有庞大的市场规模的国家,作为东道国,在国际投资中具有特殊的吸引力,即使外贸依赖程度较大,其脆弱性和敏感性都较弱。因为较大的市场规模使得中国即使面临母国的压力,也有更大的谈判杠杆来抵制母国政府将ICSID纳入争端解决机制的举措。

三、总结与思考

本文的研究优势主要在于采用定量研究的方法,运用较长时间范围内的数据作为样本检验假设,得出的相关关系具有较强的可信性和显著性。而本文的局限性也非常明显。首先,由于是基于已有研究的数据进行的研究,故选取样本的时间范围集中于1982~2006年,样本数据陈旧,不能较好的反映最近十年来中国在“走出去”战略的持续推进过程中签订的BIT争端解决机制形式选择的变化;其次,单纯的定量研究的不足:从定量研究的结果中只能推出自因变量的某种相关性,也即“原因的影响”(Effects of Causes)。缺乏定性案例研究,不能较为全面的描述自因变量之间的因果机制,也即“结果的原因”(Cause ofEffects)。

可能的改进方案包括:选取更新的数据库进行假设检验,尤其应该纳入近十年中国对外签订的BIT的相关数据进行对比分析,查看近十年来中国在签订BIT时对于争端解决机制形式选择偏好的变化;同时,辅之以对具体案例的过程追踪,用深入细致的定性研究弥补定量研究的不足,更好的揭示和描述自因变量之间的因果机制。

我们认为,中国之所以是属于对ICSID授权程度较低的国家之一,除了上述经过假设检验的自变量之外,还有其他的原因。首先,国际社会对于BIT中的“伞形条款”存在的不同理解是导致这一现状的一个重要原因。也就是说,若母国和东道国签订有BIT,那么投资者和东道国所签订的投资合同往往亦属于BIT保护的外资,若东道国违反合同义务,投资者可以依据合同中的争端解决条款提起“合同之诉”,也可在特定情况下就东道国违反合同义务的行为根据BIT提起“条约之诉”。由于国际上对有关双边投资协定中存在的此类“伞形条款”存在不同理解,大部分BIT的争端解决条款对于可以被诉诸国际仲裁的投资争端并未划定明确范围,使得“合同之诉”与“条约之诉”的竞合问题并未得到最终解决。[6]正是这一问题的存在也导致中国作为东道国在签订BIT时更为谨慎地对ICSID此类国际常设仲裁庭进行争端解决授权,担心投资者因自己违背合同义务就提起“条约之诉”,使自身主权和利益受损。其次,国际投资条约仲裁中存在投资者与东道国权益保护的不平衡问题。从上世纪50年代后期发展起来的BIT,起初主要是作为资本输出国的发达国家用来保护本国海外投资者的工具。直至20世纪末,BIT也主要是发达国家与作为资本输入国的发展中国家或不发达国家间签订的。近年来的国际投资条约仲裁实施中,也存在有些仲裁庭过度强调投资者利益,进一步导致投资者和东道国权益保护的失衡。[7]这样的历史和实践案例不得不让作为发展中国家的中国在对ICSID进行争端解决授权时表现出相当程度的谨慎。