基于“少教多学”的化学课堂引入

崔广瑾

关键词少教多学;课堂引入;激活记忆;创造认知单元;创造探究环境

1探索背景

距离1632年夸美纽斯出版《大教学论》,“少教多学”观点的提出至今已有三百多年,距1939年商务印书馆翻译引入中国也有约八十年,无论教育界提出什么样的教育思想或教学理论,“少教多学”一直是一线教师孜孜以求的目标,有着随时代发展的不落伍的生命力。许多人只看到前半句“寻求并找出一种教学方法,使教员因此可以少教,学生可以多学”,而达到这一目标的要求却在后半句“你们不要以为自己有知识就够了,你们要用你们的全力,去增进别人所得的教导”。因此,很多老师的理解是“教师要少教,学生才会多学”,却忽略了教师如何“少教”才能促进学生的“多学”。

为配合无锡市积余实验学校“少教多学”的主题年会,无锡市原北塘区“秦蔷芸工作室”对人教版九年级《化学》第八单元课题2《金属的化学性质》进行了深度的探討和实践,并对全市展示。该课题主要涉及金属的化学性质、置换反应概念和金属活动性顺序等内容,是初中化学的重点内容,体现了化学学科的很多特点。该课题对培养学生科学探究精神和自主学习的作用比较大,是培养学生分类研究、对比分析、系统总结能力的一个非常好的教学素材。

2探索过程

本节课教学内容和学生实验比较多,为有效地安排教学,工作室试验了以下几种课堂引入的形式:

形式1:以教材第一段的内容作为主要的开场。

“同学们,我们知道,物质的性质往往决定了物质的用途,金属的用途不仅与它们的物理性质有密切关系,而且与它们的化学性质有密切联系。例如,铝能在短短的一百多年里产量得到如此大幅度的提高,并被广泛地应用,除了因为改进铝的冶炼方法,使其成本大大降低,以及铝的密度较小外,还由于铝的抗腐蚀性能好。那么,铝为什么具有这么好的抗腐蚀性呢?下面我们来具体学习金属的化学性质。”

这种形式的设计是考虑到后面的教学和学生实验需要的时间较多,准备以“短平快”的方式直接切入,但实践中发现缺点很多:相当一部分学生课前已经预习或浏览过新课内容,这段引入不能有效激发学生的求知欲;后续的起承转合依然需要教师进行较多的讲述,学生的自主学习和自主探究不足,不符合“少教多学”的主题;受时间限制,大部分时间分配在金属的各项化学性质上,理应水到渠成接着介绍的金属活动性顺序无法充分展开和应用。

形式2:以演示实验为载体。

通过两个课本外的小实验,引入金属与氧气的反应:切开金属钠展示光亮的切面,很快切面变得暗淡;将一块铝箔放置在酒精灯火焰上灼烧,观察到铝箔熔化却不会滴落。

对这两个教材外的实验,学生表现出强烈的兴趣,为这节课起了一个好头。但是在教学中发现几个问题:学生在生活和化学课堂学习中都没有金属钠的相关经验或知识,对这种金属比较陌生,很难与其他金属的知识关联起来;金属钠只是拿出来切一下,不能为后续实验提供更多的切入点,因为钠与水的反应初中化学不涉及,导致钠与酸的反应就不能延伸太多,否则既冲淡主题又额外消耗时间;铝箔不易滴落是因为外层氧化铝的熔点比内部铝的熔点高,这部分知识的介绍既无法回避又会影响主干知识的学习;这两个小实验只针对金属与氧气的反应起引入作用,在金属与酸的反应、金属与盐溶液的反应两项性质的教学中依然需要另外的过渡,导致这种引入方式的价值有限。

形式3:从已有知识出发,进入新知识领域。

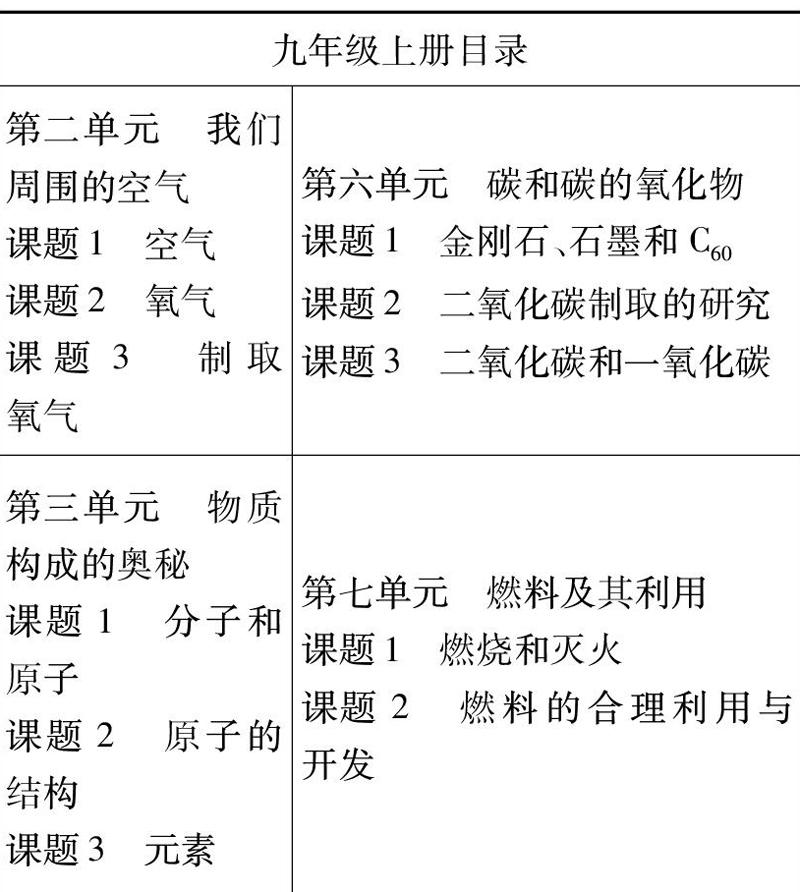

将上册书的目录展示在PPT上,“同学们,我们在前面的学习中已经接触过金属的一些知识,甚至做过一些跟金属相关的实验,同学们能不能回忆起其中的一些呢?如果记不清的话,可以通过PPT上的目录索引。”

有些学生直接想到某个与金属有关的实验,有些学生是根据目录搜寻,不论哪种情况,学生回答一项,教师在黑板上记录该反应的化学方程式,记录时注意区分不同的性质并留下足够的空白供后面使用。教师在对应的课题中做好超链接,譬如学生回答到铁丝在氧气中燃烧,点击“第二单元课题2氧气”,即显示出该实验的图片或视频、操作的注意事项和实验现象,进一步调动全体学生的记忆,回到当时的课堂。当学生陆续找到所有跟金属有关的实验后发现,自己原来已经掌握了这么多金属的化学性质,原来物质之间有着千丝万缕的联系,各部分知识不是独立的、割裂的。教师此时可以将写出来的化学方程式总结归类:

三、金属与盐溶液反应

总结出金属的化学性质后,教师提出问题给学生思考:镁条和铁丝都能与氧气反应,反应的条件和反应现象有什么差异?你认为造成这种差异的原因可能是什么?不同金属与氧气反应有差异,不同金属与酸或与盐溶液反应有没有差异呢,什么现象能体现出金属之间的差异呢?

根据前面的学习,第一个问题学生比较容易回答,镁条在空气中剧烈燃烧,发出耀眼白光,铁丝在空气中无法燃烧,需要在较纯的氧气中才能燃烧;第二个问题有不同的说法,第三个问题有不同的猜想,这些都需要学生用提供的试剂和用品通过实验来验证自己的观点,由此处进入金属活动性的探究学习。

3探索结果

课堂实践证明,第三种引入方式一开始就调动了学生的学习热情,学生像在书中挖掘宝藏一样积极思考,从记忆中提取合适的知识。当找到铁、镁与氧气反应、锌与稀硫酸、铁和硫酸铜溶液反应的化学反应,写出各个化学方程式后,与这些实验有关的知识,如实验条件、实验现象、操作的注意事项等记忆中的知识也在某种程度上被激活;火星四射、耀眼白光等具有极强冲击力的现象仿佛昔日重来,这种思维上的激活又扩散到新知识的学习上,金属与氧气反应的难易程度和激烈程度有差别,那么金属与酸、与盐溶液的反应有没有类似的差别呢?会产生什么现象呢?大部分学生迅速地投入到金属与酸、盐溶液反应的实验探究中,能主动选择不同的金属和溶液,通过鲜明的实验现象分析、对比、总结出不同金属活动性的差别,整个流程水到渠成,四十五分钟内完成了整个课题的教学,实现“少教多学”的基本要求。

4体会与反思

4.1“少教”不等于“不教”

学生自主探究并不表示教师可以盲目地放手,教师需要更多地考虑如何给学生创造需要的环境和气氛,如何化解实验探究的难度,提高全班学生的参与度,如何保障学生拥有充足的探究时间,如何在分析环节引导学生总结提炼。教师设置的问题不仅在回忆知识上要有难度差别,对学生的思维能力也要有层次上的差別,能引导学生从“反应现象不同”这种感性认识转化为“金属活泼性不同”这样的理性认识,最终上升到自行设计实验,从每一个单独的实验现象之间进行比较、系统地研究金属的活动性差别。

4.2“少教”为促进“多学”

这节课的难点不在于教会学生掌握金属化学性质中的各个单独的知识点,而在于怎样启发学生思考“我已经知道些什么?我还需要知道些什么?我要探究什么?我怎么探究?我的探究有没有解决问题,解决到什么程度了?”第三种引入方式比较好地突破了这个难点,主要原因在于转变了教学方式,教师的主要角色是指导者和引领者,触发了学生主动探究的念头,为学生创设容易进入的探究环境,使学生成为学习的主体;教师能够根据学生记忆中已有的认知单元,引导学生创造新的认知单元,并将这些点状的认知单元联结成线状,最终整合成网状。教师引导到位才能讲得少,留足了学生探究的实验时间,不同学习水平和探究能力的学生实现不同程度的探究结果,留足了小组分析讨论的时间,在总结阶段提高整体的学习能力和实践能力,使不同层次的学生在他原有的基础上都有了相应的提升。

4.3让课堂引入成为新的知识生长点

通过复习旧知识引出新课是一种常见的课堂引入形式,一般常用于同一单元的不同课题之间或同一课题的不同课时之间,它在一个较紧凑的时间长度中使用,这种情形下的使用有以下特点:由于知识的衔接比较及时,复习时提出的问题学生比较容易回答;一般比较简短,提问回答环节结束后迅速进入新知识的学习;引入时仅仅是介绍本课时的学习内容或学习任务,很少起到贯穿、指引整堂课教学的作用。第三种形式的引入从形式上看也属于温故知新型,但在具体操作上与一般的引入差异较大:为了回答老师的提问,学生需要从课本的第一单元回顾到第七单元,记忆空间和时间的跨度很大,思维处在比较活跃的状态,在这种刺激下容易产生比较强烈的深度学习的需求;学生探究金属化学性质的差别时既要注意实验现象的共同点又要关注现象的差异。因此,新知识的内容需要在旧知识的基础上进行发展和深化,这种情况下的引入又变成贯穿全程的生长点,新知识在这些点周围链接构建,似乎用了半节课的时间,远远超出引入的功能和价值。