社会支持对老年人主观幸福感的影响研究

——基于精神健康因素的多重中介效应

翟绍果,王健荣

(西北大学公共管理学院,西安710127)

一、引言与文献综述

主观幸福感是个体按照自己的标准对其自身生活质量的整体评估,高水平的主观幸福感能促进老年人的身心健康和自我完善感的发展,有助于实现健康老龄化,因此关注老年人的主观幸福感具有重要的意义。

目前有相当多的文献研究影响老年人主观幸福感的因素。有研究表明老年人的应对方式是影响主观幸福感的关键因素,积极的应对方式与主观幸福感正相关,消极的应对方式与负性情感正相关[1][2]。王福兴研究结论是性别、受教育程度、养老方式、婚姻状况以及经济来源是影响老年人主观幸福感的重要因素[3]。樊星研究证明,参与学习活动与主观幸福感存在正相关,经常参加各种学习活动的老年人其主观幸福感较高[4]。崔红志研究结果显示,健康条件和婚姻状况等个人基本特征会影响老年人的主观幸福感,同时经济条件、社会保障、与过往生活条件的比较和对未来生活的预期、有无儿子等因素,也是影响农村老年人主观幸福感的重要因素[5]。此外,社会支持也是影响主观幸福感的重要因素。庞宝华研究了陕北地区老年人的个体因素、社会支持与其主观幸福感的关系,结果表明,老年人的主观幸福感与城乡地区、患慢性病状况、家庭关系、婚姻状况、劳动或工作状况、月收入有关,社会支持与主观幸福感呈正相关[6],该结果与其他的研究结果一致[7]。方黎明研究表明,无论是正式社会支持还是非正式社会支持均能够改善农村老年人的主观幸福感,对于75岁及以上的空巢老年人而言,其主观幸福感更多地依赖于正式的社会支持[8]。

由上述文献可知,目前对老年人的主观幸福感研究主要集中于人口统计学变量对其影响的描述阶段,或单独研究某变量对主观幸福感的影响,尤其是社会支持等外部环境因素对老年人主观幸福感的影响,而较少关注老年人的精神健康因素对其主观幸福感的影响。

老年人的精神健康主要包括两方面:一方面是客观层面的健康,即认知功能。认知是人脑接受外界信息,经过加工处理转换成内在的心理活动,从而获取知识或应用知识的过程,是老年人精神健康非常重要的一个方面。老年人的认知功能对其身体健康影响重大[9],对老年人的日常生活也有直接的影响作用,如做饭、外出、就医、参加社交活动等等[10]。认知功能的下降是衰老的表现之一,可能会进一步发展为轻度认知障碍和阿尔兹海默症,这些问题在老年人群体中日益突出[11]。另一方面是主观层面的健康,即情绪状态。其中,抑郁是一种常见的负面情绪[12],对老年人的日常行为和身心健康产生消极的影响,降低老年人的生活质量和主观幸福感。研究表明,抑郁是困扰老年人生活满意度的心理障碍,抑郁会导致情绪痛苦,进而会较少参加社会活动及运动的兴趣[13]。有抑郁情绪的老年人其各方面活动的积极性和主动性都会降低[14],从而致使他们人际交往减少,因此他们较难得日常所需的社会、情感支持,其正性情绪体验就会大大降低[15]。齐芳研究表明,焦虑抑郁情绪对老年人的主观幸福感及生活质量具有严重的影响[16]。因此关注老年人的抑郁情绪,对于提高晚年生活质量具有重要的意义。

因此,本研究旨在综合考虑社会支持与精神因素对农村老年人主观幸福感的影响,即同时从社会支持、认知功能、抑郁这三个因素入手,来探讨各因素对农村老年人主观幸福感的影响机制,在前人研究基础之上,进一步探索社会支持是如何影响主观幸福感的,深入分析精神健康因素在其中的作用机制,为下一步的干预研究奠定基础。

二、数据来源与研究方法

(一)研究对象

在陕西省镇安县及所辖村镇的8个社区按照随机抽样法,选取50岁以上的147名老年人为被试,进行量表测量。回收有效量表142份(96.6%)。有效被试为142人,人口学变量包括了年龄、性别、居住背景及受教育水平。其中,性别:男性93人,女性49人;年龄:50~60岁(低龄组)31人,中低龄组(61~70)65人,中龄组(71~80)37人,高龄组(80岁以上)9人;受教育水平:文盲(0年)59人,小学(1~5年)34人,中学(6~11年)41人,高等教育(≥12年)8人;居住背景:独居老人15人,非独居老人127人。

(二)量表工具

1.简易精神状态评价量表(MMSE)

该量表包括5个方面,分别是:定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆能力、语言能力,共计30题,答对1题记1分,否则计0分,得分范围为0~30分。分数在27~30分为认知能力正常,分数<27为认知能力障碍。其中MMSE≥21分是轻度认知障碍;MMSE 10~20分是中度认知障碍;MMSE≤9是重度认知障碍。

2.社会支持评定量表

该量表是肖水源1986年设计,并于1990年进行了修订,其内部一致性系数为0.890~0.940,重测信度为0.920。量表共有10个条目,包括了3个方面,分别是客观支持(2,6,7题)、主观支持(1,3,4,5题)和支持利用度(8,9,10题)。得分越高,表示社会支持水平越高,其中社会支持总分≤22为低水平支持;22<总分≤44为中水平支持;总分>44为高水平支持。

3.纽芬兰纪念大学幸福感量表(MUNSH)

该量表包括24个项目,正性和负性情感各10项,其中5个项目反映正性情感(PA),5个项目反映负性情感(NA),14个项目反映正性和负性体验,其中7个项目反映正性体验(PE),另7个项目反映负性体验(NE)。总的幸福度=PA-NA+PENE。每个项目回答“是”记2分,答“不知道”记1分,答“否”记0分。第19项答“现在住地”记2分,“别的住地”记0分。第23项答“满意”记分2分,“不满意”记0分。总分=PA-NA+PE-NE,得分范围-24至+24。为了便于计算,加上常数24,记分范围0~48。

(三)施测程序

主试由西北大学心理学和社会保障专业的研究生担任,在调研前接受统一培训。由于被试对象是老年人,其中有一些是文盲或由于身体有疾病,不易较长时间来进行阅读和书写,所以本次调研采用的是一对一的形式。部分老人是独立填写量表,部分老人是由主试逐一读题,老人回答,并由主试转化为书面文字进行记录,这在一定程度上保证了量表数据的完整性、真实性和可靠性。

(四)研究方法

采用SPSS21.0进行数据录入、处理与分析,分析方法主要包括描述性统计、独立样本T检验、单因素方差分析、相关分析等。使用Stata,采用结构方程模型的方法检验多重中介效应。

三、社会支持对老年人主观幸福感的影响研究:基于基于精神健康因素的多重中介效应

(一)老年人社会支持、精神健康状况与主观幸福感现状

对不同性别、年龄组、受教育水平和居住背景老年人的社会支持、精神健康状况及主观幸福感进行独立样本t检验,单因素方差分析,结果见表1。

通过对不同组别老年人社会支持的分析得知,社会支持在性别和年龄组之间不存在显著差异,可能是因为我国社会一直强调尊老敬老,老年人这个特殊群体享受的待遇基本相似,差别不大。教育水平对老年人的社会支持有一定的影响(p=0.009<0.05),教育水平越高,老年人获得的支持越多,是因为受教育多的老年人其获得主客观支持的能力更强,且对于支持的利用度也更加充分,当遇到问题时,能够使用更有效的办法来寻求帮助。独居与非独居老年人获得的社会支持差异显著(t=3.93,p=0.001<0.05),其可以解释为非独居老人在主客观支持的获得上具有地缘优势,其可以从亲朋好友处获得更多的支持,但是独居老人生活环境单一孤独,其获得支持的外援较少。

通过对不同组别老年人认知功能的比较,不同性别的老年人在认知能力上存在差异显著,男性的认知能力水平高于女性(t=2.15,p=0.034<0.05),其与Ramlall等的研究结果一致[17]。可能的原因之一是女性较感性,遇事不擅长使用逻辑思维要求较高的理性思维来思考,所以逻辑思维能力平时得到的训练较少,在老年期能力老化的速度也较快。原因之二是,相较于男性,女性较易受到情绪的影响,老年期的女性在社会地位和角色转变过程中体验到的焦虑和抑郁情绪情感较强烈,其认知状态处于消极的状态,久而久之会受到损伤,这与黄莉的研究结果一致,其认为心情低落郁闷对老年人认知能力产生深远的影响,其认知受损的患病率较高[18]。随着年龄的增长,老年人的整体认知情况呈现下降的趋势,其与现实情况相符,人脑的各项机能随着年龄的增长而出现退化老化现象,这是个体发展的必经阶段。受教育水平也会影响老年人的认知功能(p=0.021<0.005),认知功能水平的得分随着教育水平的提高而增加。其原因是受教育水平高的老年人在日常生活中从事的脑力活动也较多,注重对大脑的训练,这对于大脑的老化衰退有一定的抑制作用。居住背景对老年人的认知功能影响不显著,可能是因为认知能力与个体的生理发展和精神状态密切相关,但是与其居住背景联系不紧密。

表1 不同组别老年人社会支持、精神健康状况及主观幸福感现状(x±s)

通过对不同组别老年人抑郁情况的分析得知,男性与女性的抑郁状况差异不显著,但是有研究表明,女性的抑郁高于男性[19]。其可能的原因是在当今时代,女性老年人的生活活动能力(ADL)与男性差异不显著。本研究发现相比于70岁以下的老年人,70岁以上老年人的抑郁明显降低(p=0.013<0.05),与前人的研究结果不一致[20][21]。70岁以下的老年人还处于老年期的适应阶段,且生活发生了较大的变故(离开了之前的工作岗位和群体,身体状况大不如从前),社会地位和角色还处于转变期,在生活中会体验到更多的失落感和无价值感,因此他们的抑郁得分高。但是70岁以上的老年人经历了人生的酸甜苦辣、悲欢离合,对于世事有更深的见解,生活富含智慧,他们更重视活在当下,享受生活。教育水平对老年人的抑郁会产生一定的影响(p=0.001<0.05),受教育水平高的老年人其业余生活比较丰富,善于合理规划自己的晚年生活,对子女的依赖较少。相反,教育水平低的老年人其生活比较单一,其生活的重心围绕着家庭和子女,他们的情绪更多受外在因素的影响,但是总体来说,老年期的处境不容乐观,所以他们体验到的抑郁情绪体验就比较强烈。独居与否与老年人的抑郁关系不大,可能是因为抑郁是一种主观体验和心理感受,而与客观的社会孤立状态无关,老年人可能在一个人独处的时候不会感到孤独感和抑郁,反而会觉得清静[22]。

通过对不同组别老年人主观幸福感的情况分析得知,不同性别的老年人,其主观幸福感差异不大,可能是在日常生活中,老年人所从事的活动几乎类似(如跳广场舞、参加老年人聚会),其体验的主观幸福感也类似。本研究发现,随着年龄的增长,老年人的主观幸福感是上升的趋势,这是因为随着阅历的丰富,老年人对世事的看法更加豁达,不会轻易受到影响,更加珍惜生命,认为活着就是最大的福分。教育水平会影响老年人的主观幸福感(p=0.001<0.05),受教育水平高的老年人,更加注重自己的精神健康,看问题比较透彻,因此体验到的主观幸福感也较高。

对社会支持、精神健康因素和老年人主观幸福感进行皮尔逊相关分析,结果见表2。表2结果显示,社会支持、认知功能、抑郁及主观幸福感两两相关(p<0.01)。社会支持与认知功能、主观幸福感之间存在显著正相关(r=0.328,p<0.01;r=0.426,p<0.01);抑郁与社会支持、认知能力与主观幸福感呈现显著负相关(r=-0.437,p<0.01;r=-0.318,p<0.01;r=-0.828,p<0.01);值得注意的是主观幸福感与抑郁的相关最高(r=-0.828,p<0.01),即抑郁得分越高,体验到的主观幸福感越低。上述结果说明社会支持、认知功能、抑郁及主观幸福感之间存在着密切的相关关系。相关分析为本研究进一步对其相互关系的探索奠定了良好基础。

(二)社会支持对老年人主观幸福感的多重中介效应检验

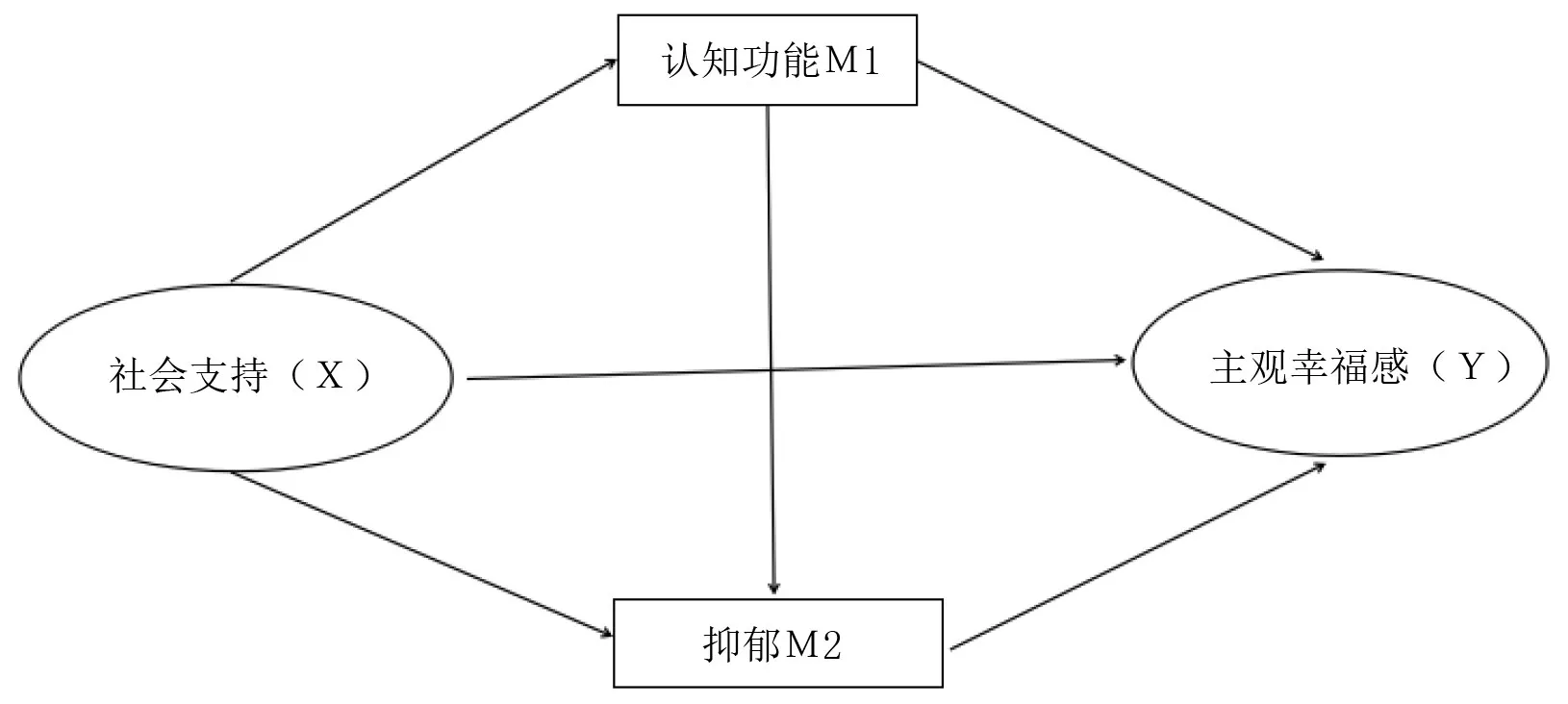

目前,学者们多采用Baron和Kenny提出的依次回归检验程序来对中介效应进行分析[23],但Preacher和Hayes却认为在多重中介模型中,采用路径系数乘积项对中介效应进行检验更合适[24]。由上述相关分析可知,精神健康因素变量之间存在相关关系,所以本研究首先采用依次回归检验程序来对中介效应进行分析,接着采用结构方程模型(SEM)来检验社会支持对老年人主观幸福感影响的中介效应,以验证依次回归检验程序的结果。其中,社会支持为(X),精神健康因素为M(认知功能M1,抑郁M2),主观幸福感为(Y)。逐步回归多重中介效应检验结果见表3。

表2 社会支持、精神健康因素及主观幸福感的相关矩阵

表3 依次回归多重中介效应检验结果

总体中介效应借助多元德尔塔法进行计算与检验[25],结果得知,本研究的总体中介效应为0.584,且在0.001水平上显著。由此可见,社会支持对老年人主观幸福感的影响需要通过精神健康因素的中介作用实现。

对个别中介效应检验,结果显示社会支持对主观幸福感的直接效应为0.009(p>0.05),这说明社会支持对主观幸福感没有直接的影响;认知功能M1的中介作用不显著(p>0.05);抑郁M2的中介效应显著,中介效应为0.575(p<0.01)。这说明社会支持对老年人主观幸福感的影响,是通过抑郁来实现的,认知功能在其中发挥的作用不显著。

为验证依次回归检验程序对多重中介效应检验的结果,本研究再次使用SEM验证假设模型,并采用联合显著性进行检验,如若中介效应的每个路径系数都显著,则该中介效应显著[26]。

本研究涉及4个变量(社会支持、认知功能、抑郁、主观幸福感),根据建模原则,依据模型修正指

图1 假设模型

图2 修正模型

数对完整路径模型进行修正,删除不显著的路径系数,即删去该模型中社会支持对老年人主观幸福感影响的路径(p=0.163>0.05)与认知功能在社会支持对老年人主观幸福感影响的中介路径(p=0.741>0.05)。因此,本研究对假设模型进行了修正,删去了社会支持对主观幸福感的直接路径与认知功能的中介路径,得到了修正模型(如图2所示)。同样,对修正模型进行SEM分析,结果发现该模型的整体拟合度较好(χ/df=1.18,RMSEA=0.036,RMR=0.019,CFI=0.998,TLI=0.995)。修正模型的标准化回归系数(即变量间的路径系数)见图2。

SEM的分析结果表明,社会支持→抑郁的路径系数为-0.339(p<0.01),表明社会支持能显著负向预测老年人的抑郁水平,即社会支持水平越高,老年人的抑郁水平越低;抑郁→主观幸福感的路径系数为-1.515(p<0.001),表明老年人的抑郁水平越高,其体验到的主观幸福感就越低;认知功能→抑郁的路径系数为-0.232(p<0.001),表明认知功能对抑郁有显著的负向影响,即认知水平越高,抑郁水平越低;结合前面数据结果可知,认知功能和抑郁在社会支持与老年人主观幸福感之间起链式中介作用。

(三)社会支持对老年人主观幸福感的作用机制

路径分析结果表明,虽然社会支持对老年人主观幸福感的直接影响效应不显著,但其可以通过两条间接的路径对主观幸福感产生影响,即“社会支持→抑郁→主观幸福感”、“社会支持→认知功能→抑郁→主观幸福感”。各路径效应大小如表4所示。采用BOOTSTRAP分析法进一步验证认知功能与抑郁的中介效应(见表5)。由表5可知,认知功能在社会支持与老年人抑郁之间部分中介效应显著(β=-0.095,p<0.01),95%置信区间为[-0.168,-0.022];抑郁在认知功能与老年人主观幸福感之间部分中介效应显著(β=0.571,p<0.001),95%置信区间为[0.252,0.890],均不包括0。由此,以上检验结果进一步验证了认知功能和抑郁在社会支持与老年人主观幸福感之间的中介作用。

表4 社会支持对主观幸福感效应分解

表5 BOOTSTRAP方法估计的中介效应及95%置信区间

通过社会支持对主观幸福感作用机制的研究,结果发现社会支持是通过抑郁和认知能力→抑郁的复合多重中介效应来间接地影响老年人的主观幸福感。其中,抑郁的特定中介作用占总效应的72.4%,认知能力→抑郁的特定中介作用占总效应的12.5%,中介效应均显著,从数据可以看出,抑郁的中介作用最大,认知功能→抑郁的链式中介作用次之。

社会支持主要是通过抑郁来间接地影响老年人的主观幸福感。第一,社会支持可以通过让老年人获得来自家人、朋友与同事的物质帮助及情感关怀,提高其积极情绪体验,降低抑郁水平,从而提升老年人的主观幸福感。第二,来自经济、居住环境中的客观支持,可以为老年人的提供一些自信,保持其在生活中的主动性;来自亲朋好友、邻里的主观支持,可以在一定程度上减轻老年人在现实生活中的挫败感,并且会让其认为自己是有价值的,降低其孤独感与抑郁水平,从而提高主观幸福感。

认知功能通过抑郁来影响老年人的主观幸福感。认知功能正常的老年人,在日常生活中,更倾向于采用积极的应对方式,获取有利于自身发展的信息,且能够更好地协调人际关系,所以其体验到的正性事件和情绪较多,抑郁水平相对来说较低,因此对自身生活质量的评价更加积极,满意度也较高。

社会支持通过认知功能、抑郁对主观幸福感产生影响。良好的社会支持有利于建立高质量的人际关系,在人际交往中有更多的机会训练自己的言语能力和思维,增强意志活动能力,减缓认知功能的衰退。认知功能正常的老年人能较客观地评价自身,看待问题更全面,且能够充分利用机会来满足身心健康发展的需要,从而能够降低抑郁水平。抑郁水平低的老年人,其情绪较稳定积极,对生活充满希望,体验到的主观幸福感也较高。因此在提供社会支持,以提高老年人主观幸福感的时候,要特别关注认知功能与抑郁这两个重要因素。

四、对策建议

本研究表明社会支持、精神健康因素是影响老年人主观幸福感的因素,其中社会支持对主观幸福感的影响,主要是通过精神健康因素来实现的,其内在作用机制为“社会支持→抑郁→主观幸福感”和“社会支持→认知能力→抑郁→主观幸福感”。因此本研究的政策涵义在于从精神保障制度、精神卫生服务、精神慰藉三个层面出发,来提高老年人社会支持的获得,延缓认知功能减退,降低抑郁水平,从而提升老年人的主观幸福感。

在精神保障制度层面,首先,需要建立和完善老年人精神保障制度,将改革的着眼点和落脚点放在如何切实延缓老年人认知功能的衰退,改善情绪状态上,以提升老年人的精神健康水平,从而提高老年人晚年的生活质量;其次,加强老年人精神卫生建设,设置专门的机构来负责老年人的精神健康,如开设老年人咨询服务机构,聘用具备专业知识的人员来为老年人提供心理辅导和咨询;还要处理好医疗保障、养老保障和精神卫生保障之间的关系,医疗保险可以改善老年人看病难、看不起病的处境,在一定程度上保证老年人身体健康,养老保险通过养老金的发放,缓解老年人生活方面的经济压力,同时还要重视老年人的精神卫生保障,促进其精神健康发展,使这三者之间相互协调,共同发挥作用,关注老年人的身体健康、生活保障,精神富足,从而使其安度晚年。

在精神卫生服务层面,需要国家、市场、社区以及家庭多方共同努力。国家需要将老年人精神卫生服务纳入公共服务财政预算,加强农村老年人精神卫生的投入,关注老年人精神健康,完善各种设施,方便老年人日常活动和需要的满足,同时还要积极鼓励老年人题材文艺作品的传播(如各种电视台和广播、报纸期刊专栏等等);市场上应多开发一些有助于老年人身体训练、智力训练及安抚情绪的产品,使老年人可以根据自己的需要,选择合适的产品,提高自身的身心健康;提升社区服务质量,增加社区服务利用度,在社区规划时要充分考虑老年人的文化需要,建设老年人活动中心和老年活动站,使老年人可以就近开展形式多样、自主自助的文体活动,从而丰富老年人的日常生活,增加老年人的交流机会,降低情感空虚,排解消极情绪,增加正性情绪,进而提高对自身生活的评价;家庭可以充分利用网络资源来弥补繁忙时无法亲自陪伴在老年人身边的缺憾,教会老年人如何使用电子产品,他们既可以消磨时间,满足自己的精神文化需求,还可以通过交友,认识一些志同道合的人,另外,家人在闲暇时间可通过视频或者语音来陪伴老人,了解老年人的实时状态。

在精神慰藉层面,需要社区、家庭和专业服务人员共同努力。社区可以定期举办一些老年活动及聚会,既可以让老年人活动筋骨,增加运动量,延缓认知功能衰退,还可以提供交流提供,促进其情绪的宣泄及精神支持的获得;对于家庭来说,需要多陪老人聊天,讨论一些话题,既可以锻炼其思维活动,还可以减少老年人独处的时间,其中来自子女的非正式支持与关爱,传递着其对老年人的关爱和孝敬,维护了老年人的社会价值感与家长角色感,让老年人感到自己在家中受到重视和尊重,大大降低了其无价值感、孤独感与抑郁,对其身心健康有积极的影响作用;对于专业的服务人员来说,提高自己的专业素养和能力,为有需要的老年人提供关怀访视、生活陪伴、情感交流、心理咨询、健康生活指导、不良情绪开导等等,定期访问,降低其孤独感和抑郁情绪,让其更加享受目前的生活,提高主观幸福感。✿