文化自信与中国古代设计遗产传承

杨锐

当前树立文化自信已被提升到国家战略高度,而文化自信是建立在对本土传统文化的认知、认同并自觉践行基础上的。整理研究中国古代设计遗产,全景式系统还原古代中国视觉场景,有利于今天的人们从形象上感知本民族历史,建立接续文脉的心理图式;有利于传统与当代的对接,促进国民有所依据地弘扬和繁荣中华文化,实现文化自信。然而继承和开发历史遗产具体落实到实践层面时,难免遇到一些问题。当前古代中国形象的视觉传播充斥着时空平面化、符号碎片化、形象戏剧化现象,受众越是深入贴近历史,越是充满困惑。海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)认为“从本质上看来,世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是指世界被把握为图像了”[1]。那么试问:如此混乱的视觉图景,会让青年一代认知和认同怎样一个传统?以下是实践中遇到的几个具体问题。

1.中国古代设计审美体系内存在矛盾现象

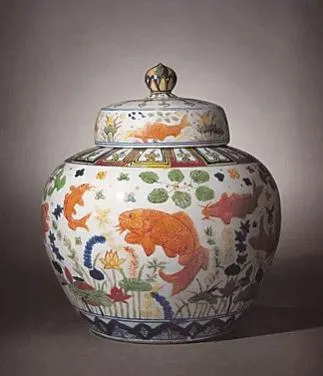

2017年一件明代嘉靖年间的五彩鱼藻纹盖罐在香港佳士得拍出2.14亿港币,这一事件引起社会广泛关注。如此高的成交价格反映出当下社会从经济角度给予中华传统文化的肯定,也是对中国古代陶瓷设计的褒奖。对于当代的普通中国民众来说,了解本民族的历史,也许就是从这些“网红”开始的。色彩缤纷的五彩大罐映射了明代先人的生活。然而我们查阅历史文献会发现一些与此印象相矛盾的记载,旧时一些士大夫的审美并非如此“热烈”。明初洪武年间人士曹昭在其鉴赏类著述《格古要论》里谈到瓷器时讲“……有青色及五色花者且俗甚”[2]。而晚明名士文震亨在其广为流传的品位指南《长物志》中也对彩瓷持贬斥态度,其《海论铜玉雕刻窑器篇》讲:“至于永乐细款青花杯、成化五彩葡萄杯……今皆极贵、实不甚雅”[3]。众所周知,在中国封建社会中后期,社会的话语权多数时间是掌握在士绅阶层手中的。传统文人阶层对当时彩瓷设计的异议,体现了彼时知识分子群体的价值倾向。中国古代文人尚古朴含蓄、崇醇厚悠远,在审美取向上他们认可的是往昔两宋时期收敛文雅的瓷器设计风格(比如广为称颂的宋代汝窑等)。而作为文人日用之物的明式家具设计风格洗练、简素,也与汝窑格调相似。虽然今天的人们觉得一件花团锦簇的五彩瓷器反映了中华民族欢喜热闹喜庆的一面,但是数百年前清高的明代文人士大夫投来的却是轻慢和鄙夷。然而令人迷惑的矛盾之处在于,为一部分文人所不屑的彩瓷却似乎很受明代皇家追捧。明代帝王大力推动了彩瓷的工艺发展和社会影响力扩散。明崇祯年间的刘侗、于奕正在《帝京景物略》有:“神庙、光宗,尚前窑器,成杯一双,值十万钱矣……”[4]的记载。晚明沈德符的笔记《万历野获编》卷二十六也载有:“本朝瓷器用白地青花,间装五色,为古今之冠。”[5]这些记载表达了明代社会另一部分人对彩瓷的推崇。必须看到的是,以嘉靖五彩鱼藻纹盖罐为代表的中国古代彩瓷遗存在世界各大博物馆广有收藏且品类繁多,与晚明世俗小说、笔记和写实绘画对世风的记载有印证关系,并且与明代铜胎珐琅器、大漆彩绘家具、螺钿器皿等以装饰见长的器物协调一致共同构成一幅富丽的明代社会陈设图景。

图1 素雅的明代龙泉青瓷刻花碗

图2 热烈的明代五彩鱼藻纹盖罐

上述矛盾现象引出中国古代设计审美体系中“出水芙蓉”与“错金镂银”这对审美矛盾,矛盾的历史一方面反映了传统设计文化的广博和多元,另一方面也造成当代人对传统原貌认知的失序、扭曲、错位和迷茫。认知上的偏差必然给文化传承带来许多困扰。我们谈继承传统文化,传承中国古代设计遗产,那么历史的真实面目到底是什么?哪一个代表中国古代主流审美、体现中华民族的优秀文化基因?不解决这个问题,势必妨碍传统文化真正地走入今天的生活。传统文化不能与当下生活对接,古代文明就仅仅是博物馆里的文物展柜、拍卖场上的经济指标,文化的繁荣和自信就无从谈起。

2.传承什么样的古代设计遗产

伴随中国经济蓬勃发展,物质基础开始丰厚起来的人们在需求上早已不再局限于产品的实用功能。产品设计包含的文化象征意义和审美体验被重视。当代设计向传统借鉴经典符号成为常见的既增加产品的文化附加值又传承文明火种的双赢手法。然而向谁借鉴是个问题!对于普罗大众来说,由于清代社会离我们时代相去不远,历史遗存甚多,许多人也许还有机会亲身体验清代祖屋,使用祖先留下来的用具,人们自然而然地将清代特别是晚清生活方式与中国传统场景划等号。这似乎已经进入当代中国人的潜意识并形成惯性思维,比如人们对“唐装”的错位认知,再比如对中式家具的刻板印象。市场上常见的被冠以“中式古典家具”之名的家具设计许多与清式宫廷家具样式有着很深的渊源关系。其消费群体以改革开放后从物质匮乏的环境中逐渐富裕起来的一辈为主。他们期望通过模仿宫廷生活营造雍容的家居气氛,让自己多年“打拼”的成果真切地呈现在自己日常生活中。又因为其消费主体的价值取向有着浓厚的传统社会烙印,材料求贵重、构件尚粗硕、雕刻贵繁密,一切围绕着财富地位的满足感。本来将传统审美引入当下生活,正符合文脉的接续和繁衍,但清代的生活格局与现代生活理念格格不入,清式宫廷家具设计的风格总体上结构庄严刻板、装饰繁缛厚重,气场显得沉闷且格调并不高。这一风格形成与清代统治者特别是康、雍、乾时期实行高压统治方式管理庞大社会维护法统有着密切关系。在清代礼教制度维系社会稳定的功能被发挥到极致,特别强调了社会的次序性,窒息了社会活力。清式家具正是这一社会大环境下的产物,庄重有余、活力不足。而今天这一设计迎合了思想保守人群对宫廷文化的膜拜并与当下消费主义合流,助长了奢侈炫富之风、侵蚀了人的精神世界,也与传统中国崇尚节制的文化相悖。《尚书·周官》里讲“禄不期侈,恭俭惟德”;《左传·庄公二十四年》指出“俭,德之共也;侈,恶之大也”;明代官员张瀚在其著述《松窗梦语》里也认为“雕文刻镂,伤农事者也”[6];这些都反映出中国的古人很早就对既无必要又不得体的奢繁生活的反感。难道设计一定要通过无节制地追求“大”和“满”来满足人们对高贵感的向往吗?传统文化和设计遗产以这样的“镀金”面孔介入今天的生活,又如何能赢得思想开放多元、精神无拘无束的年青一代的认同和投入?

虽然说当代的中国新古典式家具在有着国际视野的新生代设计师眼里,只是在拼装堆砌古典元素,没有当代性可言,甚至不被承认为“设计”。但市场对中式古典式家具的持续需求让我们无法忽视其存在。这样的散发着封建迂腐气息的家具设计样式却顶着“民族经典的帽子”,被资本裹挟形成今天家喻户晓的“红木文化”,如饕餮般毫无节制地吞噬着大量珍惜树种资源,与当今社会倡导绿色生活、生态平衡的时代精神相悖,也让中式传统家具设计背上“污名”。难道价格高悬,雕刻繁复的笨重红木家具就代表了中国几千年异彩纷呈的家具设计文化吗?这样的继承传统又如何让人亲近、如何让人对传统心生敬意和油然而生民族自信呢?所以弘扬什么样的传统是个必须认真检视的严肃问题。中国古代设计遗产是丰富多彩的,家具设计不光有以华贵见长的清式家具样式,也有内敛脱俗的明式家具样式。即便在清式家具体系内也可以从时间上分为清前期、中期、晚期;按产地可分为苏作、广作、京作等不同风格,并非只有“乾隆工”的盛清宫廷家具一张面孔。虽然我们不能简单地站在今人的立场上褒贬前人,但也应该向公众充分展示历史文化的丰富层次和优秀设计遗产的多元样貌,为有着不同需求倾向的群体提供兴趣接入点和价值认同点。通过对中国古代设计遗产的整理、整合,系统呈现出包含了设计样式、设计内涵、使用环境、时代背景的完整历史文化信息,帮助有意走进传统文化者甄别、借鉴,助力文化传承。

3.怎样传承古代设计遗产

结构主义认为,任何事物都统一于复杂的整体之中,系统中的任何个体、局部的性质都不能被孤立地解释,而只能把它放入整体的关系网络之中与其他部分整合起来被理解。整体上古代中国传统社会是个等级社会,他决定了任何设计都包含等级的烙印,即所谓“礼藏于器”,“物”超越其使用价值,成为区分社会阶层的身份符号。这也就能够解释为什么古代中国社会存在多种相互矛盾的审美体系。因为其所属的社会群体有各自专属的符号系统,彼此站在自己的阶层立场上自我封闭地文化认同。华丽的五彩瓷器属于宫闱显贵体系,和士大夫内敛含蓄的文人体系当然泾渭分明但又并行不悖。当代中国社会已经逐步进入后工业时代,设计中的等级意识已经消退,如今的设计强调独特性和多样性。他符合彰显自我的时代述求,“品位”替代“等级”成为当下显示社会身份优劣的标志。传统设计完全不加改造地引入当代显然是不合时宜的。

当今社会信息网络化、透明且开放,也使得各个文化类型不再彼此孤立地平行发展。历史符号被解构、重组、再造成为必然。一方面历史遗产的开发利用和再设计的确为年青一代走进传统打开了界面友好的通道,但“碎片式”的局部利用也导致历史时空被压缩成平面。荧屏上时常可见清代的场景、明代的服饰、讲述的却是宋代的故事……历史符号脱离了原本语境,“物”只被抽离出其工具属性而失去了社会历史内涵,也就失去了传统价值观在思想层面上赋予的支撑。演绎出的历史图景呈现脸谱化、道具化、空洞化。这种“戏说”式的继承,肢解了历史符号的完整性,徒具表象躯壳,破坏了其承载的传统中华民族心理结构给予当下的参考价值。故厘清并整合历史信息成为当务之急。当今设计史论界应打破建筑、家具、陶瓷、服装等设计学科的界限,全景式整理设计历史遗产。从生活模式、思维方式、价值观念等多维度系统地还原历史,贯通生活的整体。通过整合中国古代设计遗产重现中华文化的实物载体样貌和生活图景次序,为今人接续传统与古人对话,搭建真实直观的平台和语境,纠正影视剧有意无意地戏说所带来的认知扭曲和信息干扰,在思想层面上与先辈感应,真实可感地建立民族认同,形成文化自觉,树立文化自信。

4.结语

中国的现代化只有建立在中华民族丰厚的传统文化的土壤上,通过唤醒大众对本土文化的记忆和身份认同,接续先辈的智慧积淀才能激发起持久的活力。建立在坚实的历史根基之上的文化自信,是贯通了文脉,并形成日用而不觉的价值观的文化自信。通过整理中国古代设计遗产,从设计角度以全景的方式再现历史原貌,触发本土心理结构的复苏,寻回本民族最优秀的文化基因,再生再造并凝聚升华,生发出符合时代要求的新中国审美意识和设计理念,重铸民族魂魄。

注释:

[1][德]海德格尔.林中路[M].孙同兴译.上海:上海译文出版社,1997.86

[2]江建新.明御窑厂遗址出土民初官窑釉上彩瓷[J].紫禁城,2015(12):68

[3][明]文震亨.长物志[M].李瑞豪编.北京:中华书局,2012.178

[4]赵磊.成窑鸡缸杯文献记载辨识[N].中国文物报,2017-12-12(005).

[5]吕成龙.明成化朝御窑瓷器简论[J].故宫博物院院刊,2016(4):34

[6][英]雷格·克鲁纳斯.长物:早期现代中国的物质文化与社会状况[M].生活·读书·新知三联书店,2015.128