朱子文化遗产的数字化展示设计与实践

——以武夷山市五夫镇为例

叶萃萃

1.引言

文化遗产,是人类所创造的具有历史和艺术价值的事物。传播和保护文化遗产,才能保证文化的传承。如今,随着信息时代的发展,数字化展示成为保护和传播文化遗产的趋势。它通过各种技术手段对文化遗产信息进行处理,形成文字、图像、音频、视频等多种数字传播的模式,让人们与数字媒介互通,能够感受文化遗产现实化的效果,从而对其加深印象,达到传播目的。

2.数字化展示的研究现状

其实,从20世纪90年代至今,国外运用数字展示技术早已是现实。美国学者安德列·登宾斯基在《博物馆与非物质文化遗产》一文中指出,技术载体将增强非物质文化遗产的价值,要增强对其保护的意识。之后,文化遗产的保护工作引起世界各国的关注。而国外对于文化遗产实施数字化保护工作是在20世纪70年代,人们通过摄影、摄像等技术记录文化遗产。但后来发现影像资料会随着时间流逝出现失真现象,于是到了20世纪末,随着多媒体技术、图形图像技术、虚拟现实技术、人工智能与数据库技术的发展和网络的兴起,文化遗产的数字化展示产生了质的飞跃。比较有代表性的项目如谷歌的“艺术计划”,结合其优势技术“街景视图”,将全球著名的艺术珍品以70亿像素的高清晰度呈现于世界网民的眼前。现已展示有包括大都会艺术博物馆、凡尔赛宫等17家博物馆、美术馆的作品。在韩国,高句丽、百济、新罗的“三国”文化遗产保护工作中,大量采用了数字化传承与创新手段,建立起了由遗址、古村落保护、民俗生活体验、数字虚拟再现、4D影像体验、新媒体演艺、数字出版、数字影片、数字博物馆、数字游戏等项目构成的立体、动态保护圈。并且在保护“三国”物质文化遗产的基础上,研发出“三国”元素的诸多数字产品,使文化遗产变活变鲜,不仅扩大了其物质文化遗产的影响力、传承力,而且将其中非物质文化的东西加以形象生动地呈现,融汇了当代人的理解和创造,使传统文化伴随着时代发展而成长。

我国数字化展示设计虽然起步较晚,但发展迅速。特别是在2010年的上海世博会之后,数字化展示取得了突破性的成果。而近几年来,数字化技术的应用更是如火如荼。例如北京故宫博物院的网站能为观众提供资讯、导览、时空漫游、资料搜寻等多方位信息服务。北京园林博物馆举办的“看见圆明园”数字体验展选取了圆明园西洋楼、正大光明、勤政亲贤、方壶胜境等26个景区,利用AR、VR技术多角度复现了“万园之园”的恢弘景色。西安的数字秦始皇兵马俑博物馆展示,运用全景摄影、虚拟现实等手段,为公众游览和学术研究提供双方面数字信息。在文献研究方面,在2010年以前,“数字化展示设计”很少有人关注。但从2011年开始,研究文献数量已多达百篇,增长速度较快。从研究论文的切入点来看,关注的重点与内容各不相同,但一些热点问题得到了集中呈现。如“数字化的展示趋势”“新媒体体技术的应用”“数字化平台建设”“体验展示的设计”等。2012年之后,越来越多的学者关注数字化展示设计。学者王燕妮在论文《信息时代展示艺术设计的新变化》中提到数字化是21世纪展示设计发展的必然方向。学者贾秀清、王珏在论文《数字化手段在我国文化遗产传承与创新领域中的应用》尝试探索文化遗产数字化传承与创新的理念、形式、路径。学者黄秋野在论文《数字化博物馆展览设计新构想》中研究虚拟现实等智能技术在博物馆展览中的应用问题。综观现有的研究成果,将数字化技术运用于朱子文化遗产的展示中还没有先例。

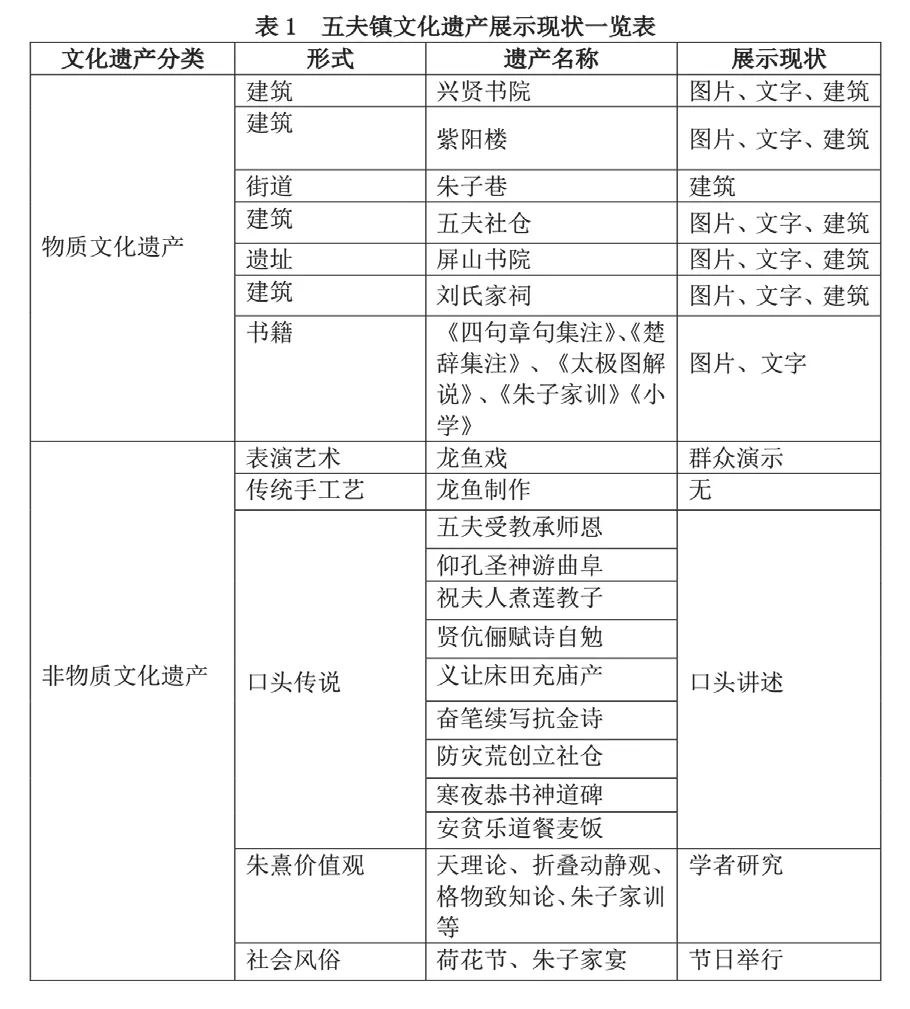

表1 五夫镇文化遗产展示现状一览表

3.五夫镇朱子文化遗产的展示现状

五夫镇位于福建省武夷山市的东南部,是理学宗师朱熹的故乡,朱子理学的发祥地。这里文化积淀深厚,历代遗址遗迹丰富,是朱子文化遗产的重要组成部分。[1]目前,五夫镇主要依托紫阳楼、兴贤书院、五夫社仓、刘氏家祠、朱子巷、连氏节孝坊等景点向游览者进行朱子文化遗产展示,但展示现状不容乐观。如表1所示,这些文化展点的展示模式陈旧,参观者只能囫囵吞枣式地阅读,基本过目即忘。一些民俗文化遗存更是面临无人传承、濒临灭绝的情况。此外,现有的展示模式只注重把信息传出去的表面环节,而导致文化遗产信息传播局限于一些专业人员的小众范围,没有在社会中推广开来。这样的现状不仅与时兴的数字化展示趋势背道而驰,而且无法真正做到传播和保护五夫镇的文化遗产。由此可见,五夫镇文化遗产展示模式的更新迫在眉睫。

4.数字化展示的设计实例

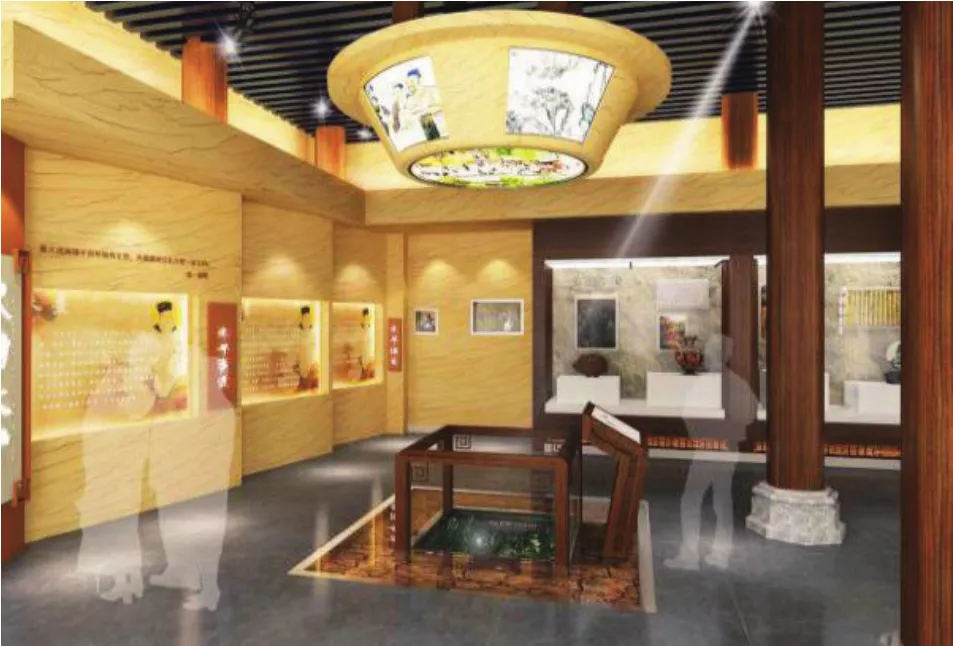

4.1 紫阳楼数字化展示设计

4.1.1 现状分析

紫阳楼位于武夷山市五夫镇的屏山脚下,屋旁碧水潺流,周围古树参天,屋前是半亩方塘,屋后是青翠竹林,呈现出自然野趣的田园风景。[2]紫阳楼是朱熹义父刘子羽为朱熹母子建造,历代屡经修建。现存的建筑以粉墙、灰瓦、马头墙、层楼叠院相互组合,是典型的徽派建筑。建筑内部空间为二进式格局,大约550平方米。进入建筑后,可看到内部院落层次分明。一进空间为朱熹书斋及寝室,大厅的正中摆放着朱熹铜像,墙面挂有朱熹书法真迹作品。二进空间为子女的寝室,整体内部陈设比较简陋,部分空间已破旧不堪,主要以家具、雕塑、字画等静态展品为主。

4.1.2 展厅的数字技术运用

根据紫阳楼原建筑的内部空间结构,合理安排参观动线,将整个展区划分为七个区域。分别为:“朱子家训”“朱熹生平”“明诗阅理”“品茶学理”“书法拓展”“慈父教子”和“动感影院”。

在展览方式上,运用数字化技术与文化内容结合。例如,在“朱熹生平”展区中,采用的是空气成像技术。空气成像是利用海市蜃楼的成像原理,借助水蒸气形成的雾墙,将影像投映在空气墙中,影像便会悬浮在空气中。此展区将朱熹的生平简介,用过的器具以及成长中的故事通过成像技术还原出影像,配合展台造型,让参观者能直观地看到这些内容,从而有强烈的兴趣去了解。

在“明诗阅理”展区中,运用全息影像技术以三维虚拟文字的形式展现朱熹诗词作品。全息影像是利用干涉和衍射原理记录并再现物体的三维图像的记录和再现的技术。[3]此展示区,将朱熹的代表诗词影像投射在地面上,配合声效和唯美的场景,让参观者可以聆听以及感受诗词中的意境,如图1所示。在“朱熹教子”展区,拟利用“幻影成像”技术,向参观者展示朱熹的教子故事。幻影成像也称虚拟成像,是将展示内容拍摄成影像,投影到布箱中形成虚拟化的影像。参观者通过故事对朱熹的教育理念加深了印象,如图2所示。为增加趣味感和亲切感,展厅还通过数字技术演绎“朱熹与丽娘”的4D动画故事。利用座椅的操作按钮,让大家感觉到刮风、下雨、冰雹、火烧、摇晃等现实感受,实现从单一体验转向综合体验的转变,打破传统刻板的参观模式。对参观者进行视觉、听觉、触觉、嗅觉等全方位的刺激,从而加深对故事情节的印象以及对朱熹品性的了解。

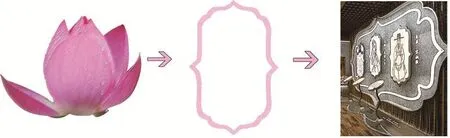

4.1.3 展厅形式感的设计分析

数字化展厅倾向于拥有灵活和可变的活动空间。除了从主体结构体系上保证平面布置自由外,可通过减弱各功能空间的围合获得可变空间。设计师还要根据展示信息的情感特质,充分调动环境中的声、光、色、造型等精心营造的情景。同时,提取蕴含地域文化信息的符号用于装饰细部中。这样可以引起人们对文化的直观感受,为文化遗产的展示形成精神铺垫。五夫镇被称为莲花之乡,每当夏日便会有万亩的莲花开放美不胜收,而朱熹也被世人称为有着莲与竹一样品性的人,志洁行廉、与世无争。所以在设计中,应提取莲花或竹的纹样和造型作为装饰元素,通过墙面、地面、吊顶等界面的装饰,保存材料的纹理和质感,显示自然、朴实的风格。此外,文化符号的有机融合,也营造出空间的品格氛围,给人以精神世界的升华,如图3所示。

图1 “明诗阅理”展区效果图

图2 “朱熹教子”展区效果图

图3 莲花元素的设计运用

4.2 五夫社仓数字化展示设计

4.2.1 现状分析

五夫社仓位于五夫镇兴贤街的凤凰巷内,是朱熹为赈济灾民于南宋乾道七年(1171年)所创建。社仓竣工时,朱熹曾亲撰《建宁府崇安县五夫里社仓记》一文,并在仓壁上题警诗一首“度质无私本是公,寸心贪得意何穷。若教老子庄周见,剖斗除衡付一空”,借以劝诫社仓管理人员。朱子社仓建成后,在春夏青黄不接时赈放粮种,冬秋偿清存放,大利于民。自此该社仓开了南宋救荒的先河,南宋朝廷为此将朱熹所呈请施行的《社仓法》颁诏行于诸府各村。“五夫社仓”被誉为“先儒经济盛迹”。经现场考察,社仓建筑为二进式院落,面积约1400平方米,整体长年失修,基本荒废。

4.2.2 展厅的数字技术运用

展厅内部空间呈围绕式动线布局,依照社仓的故事情节,划分为“闽北大旱”“义劝大户”“制定仓规”“上书建州”“建立社仓”“江浙赈灾”“社仓推广”和“器具陈列”八个区域。

展馆入口处,人们可以看到空气雾幕成像技术展示的朱熹人像。空气雾幕投影成像是引用海市蜃楼的成像原理借助空气中存在的微粒而形成的光影图像。展示利用水雾墙代替传统的投影屏幕,让参观者可以在雾幕中随意穿梭。虚幻的影像让人如同置身仙境,忽隐忽现,亦真亦幻,如图4所示。

“闽北大旱”展区采用互动沙盘技术,将静态的五夫地形地貌模型与多媒体触控屏结合。参观者可以通过点击触控屏,浏览多媒体演示系统,获取有关当年五夫旱灾时的文字、图片、视频、动画、解说等信息。同时光效系统将同步遥控模型内的灯光状态,全方位地将模型展示给参观者,增加了模型的趣味性和生动性。在“上书建州”展位,采用了三面环绕式的视频屏幕设备,通过多维度的动画场景描绘了朱熹上书建州的故事情节,让参观者深临其境,感受当时的场景,如图5所示。

在“建立社仓”的展区中,将仿清代的街区样式结合声光电的沙盘,展示朱熹建立社仓和制定仓规的场景。“万亩荷塘”展区设置了VR虚拟仿真的“游戏互动区”,参观者可以操控木船,并通过屏幕感受五夫的地域文化及万亩荷塘的美景。在“器具陈列”展区里,采用投影沙盘的数字化技术。投影沙盘是将三维立体的社仓器具影像投影到相应位置,参观者可通过手挥舞动作与大屏幕投影的器具影像互动,从而快速获取形象生动的动态信息。

4.2.3 展厅形式感的设计分析

在整体设计中,造型元素主要来源于三个方面。第一种元素来源于农作物的形态运用,例如在“义劝大户”和“社仓简介”的展区,界面的装饰造型都是模拟农作物小麦而来,采用同构的设计手法,形成三段式的麦浪造型。“互动摄影区”的展架截取米粒弧形的造型,采用表面拟态的设计手法,比较贴近社仓展馆的氛围。第二种元素来源于是农用器具,如“上书建州”展区吊顶采用功能拟态的设计手法,将过滤谷物用的筛子作为吊顶造型。通过发光灯片把展厅的主题信息写在上面,让参观者感受到浓浓的农耕文化。第三种元素来源于自然元素,如“社仓推广”展区提取绵延不绝和高低错落的梯田曲线为造型,让人们感受到大自然农作物的生命力,并且通过动态的屏幕和静态的图片相结合的方式,增添了参观者阅读的多样性。

图4 雾幕成像技术运用

图5 “闽北大旱”展区

5.结语

数字化的展示空间是一个四维空间,是时间与三维空间的集合。人们在空间内可以调动听觉、视觉、触觉、嗅觉等各种感官系统,去体验、感受和参与。[4]数字化的展示设计不仅要处理数字技术与展示空间的关系,而且要注重加强互动的展示方式,调动观众的参与积极性,强化他们的参观体验,才能达成信息传播。其次,设计要与时俱进,在运用数字化技术的同时,注意设计元素的地域文化内涵,加强设计的形式感,才能丰富展示空间的效果,实现智能化的信息传播空间。

朱子文化遗产展示空间的设计,让人们在互动式的展示空间中了解朱子文化,进而产生保护和传播的意识,从而丰富五夫镇智慧乡村旅游,实现朱子文化的可持续传播。当然,现实的设计实施还将面临诸多问题,需要在将来的研究中进行逐步完善和优化。

注释:

[1]福建省地方志编纂委员会编.武夷山志[M].北京:方志出版社,2004.271

[2]柯培雄.闽北名镇名村[M].福州:福建人民出版社,2013.42

[3]黄秋野.博物馆中的数字化展览及展示技术研究[D]:[硕士学位论文].无锡:江南大学,2008

[4]关山,郝阿娜,李冰.非物质文化遗产展示空间设计策略研究[J].华中建筑,2016(5):148-152