中央苏区美术初探

——以宣传画、漫画为例

张红

(江西理工大学文法学院,江西 赣州 341000)

1927年10月至1934年10月第二次国内革命战争时期,中央苏区广大工农兵在中国共产党的领导下,在反帝反封建的共同目标下,创建了农村革命根据地,建立了中华苏维埃共和国政权,同国民党反动派进行武装斗争。这一时期,尽管物质条件极为艰苦,但却非常重视革命宣传工作,美术宣传以其形象生动,易被广大民众所接受,成为革命文化战线的一个重要组成部分,在革命宣传中发挥了不可替代的艺术武器的作用。1933年12月11日中华苏维埃共和国的第一个美术团体——工农美术社在江西瑞金成立,将苏维埃共和国美术事业推向了高峰[1]。苏区美术通过宣传马列主义,鞭挞打击敌人,发动人民群众,壮大革命力量,巩固革命成果,为推动革命的胜利做出了巨大的贡献,创造了崭新的苏区革命美术文化,开辟了我国现代美术史的新篇章。

一、中央苏区美术

中央苏区美术是苏区军民在如火如荼革命斗争环境中,开展的行之有效的宣传活动。苏区的美术活动十分广泛,美术宣传工作非常活跃,内容也不断扩展,从宣传画、漫画、标语、标语画等方面拓宽到工艺美术、舞美设计甚至建筑设计等各个领域[2]。

宣传画、漫画具有形象醒目,主题突出,风格明快,富有感召力的特征,是群众喜闻乐见、老少皆宜的宣传形式,在中央苏区运用最广、数量最多、影响最大。报纸、刊物、传单、墙报、住房的墙壁,都是各种宣传画、漫画的载体。《红色中华》发表的宣传画、漫画形式的插图就有141幅[3]。党和政府还非常重视提高广大军民的文化水平,在读物中,通过大量的宣传画、漫画等绘画形式,图文并茂的向广大军民传播马列主义、展现革命战况、团结群众、教育军民、指导广大人民群众生产生活。

二、中央苏区宣传画、漫画的主要内容

中央苏区时期的文化宣传是在土地革命运动中产生和发展起来的,它适应了革命战争和苏区建设的需要[4]。中央苏区宣传画、漫画是中央苏区革命战斗的必然产物,具有鲜明的阶级性、强烈的战斗性、广泛的群众性,在革命斗争中起到了“战鼓”和“号角”的作用,其表现的内容也极其丰富。

(一)歌颂无产阶级和中国共产党的领导,宣传苏维埃政府、红军的性质和宗旨

为了宣传马列主义,传播革命理念,党和苏维埃政府极为重视宣传工作。《全世界无产阶级联合起来》《国际无产阶级大示威》《纪念九·一八夺取苏维埃路线的胜利》《挣断枷锁》《女赤卫军的勇姿》《支部应成为游击队中的火车头》《无产阶级铁锤下的骷髅》等大量的宣传画、漫画作品,深刻展示了工农兵在无产阶级的领导下,团结一致,战无不胜的伟大力量,展现了革命战士英勇顽强的英雄气概及对革命的坚定信念和投身革命的信心,表现了红军的性质和革命的宗旨。

(二)揭露帝国主义、国民党、地主阶级的反动本质,宣传反帝拥苏、抗日救国

第二次国内革命战争是中国人民在中国共产党的领导下,反对在帝国主义、封建主义支持下的蒋介石反动统治的伟大国内革命战争。为了揭露帝国主义侵略和国民党、地主阶级欺压剥削工农大众,卖国求荣的本质,设计制作了大量宣传画和漫画,宣传、号召广大工农兵组织起来、武装起来,推翻帝国主义的统治,抵抗日本帝国主义的侵略,打击国民党等反动派。如:《帝国主义瓜分中国》《帝国主义奴役中国民众》《五·卅之血》《打到屠杀工农的刽子手——国民党》《国民党法西斯蒂的白色恐怖》《国民党出卖山东三省》《十月革命暴动纪略》《在日本帝国主义炮火下的华北民众》等。

(三)宣传动员人民群众,壮大革命力量

革命战争是人民的战争,只有依靠人民,发动广大人民群众,才能取得胜利[5]。宣传画、漫画作品《一切为了保卫苏维埃》《为了布尔什维克的战争动员而斗争》《武装上前线去》《上前线慰劳红军战士去》等号召动员苏区军民积极参加战斗,展现军民团结,粉碎敌人的“围剿”;《整师整师的加入到红军的队伍中去》《为扩大一百万铁的红军而战斗》《扩大红军合理捷报》《博生县模范赤少队全体加入红军了》等生动地展现了广大群众积极加入红军的队伍中的场景,表现了革命队伍的不断壮大及广大人民群众参军杀敌的决心。

(四)展现苏区革命战斗,宣传革命的胜利

苏区美术是苏区革命战斗的真实反映。这一时期,大量宣传画、漫画以革命战斗为内容,描绘红军英勇战斗及勇猛打击国民党反动派的场景,宣传革命的胜利,号召、动员军民武装保卫革命的果实。如:《活捉敌师长两只》《武装保卫苏维埃》《肃清刀团匪,武装保卫秋收》《镇压反革命》《水口战役》《一颗子弹打死一个敌人》《纪念国际青年节粉碎敌人五次“围剿”》等宣传画、漫画作品。

(五)反映苏区军民生产、生活、学习等

中央苏区美术的参与者是千千万万的红军和广大的人民群众,他们深入军民战斗生活,设计和制作了许多以反映工农兵战斗、生产、生活、学习等为主要内容的宣传画、漫画作品[6]。如:《收集》《送粮》《春耕运动画报》《三八妇女耕田队》等描绘了军民劳动的情景,反映了土地革命胜利后,人民翻身做了主人的幸福生活以及广大群众拥军、支军的动人场景,领导和号召人民群众努力发展生产、全力支援革命;《送孩子上托儿所》画面表现了妇女同志送小孩上托儿所的情景,并通过脸部细节描绘了送小孩上托儿所后,妇女同志轻松、快乐地准备参与生产劳动的新生活。

教育不仅可以提高军民的文化水平,同时也是最有效的传播手段。苏区军民普遍文化素质较低,为提高军民文化素质,中央苏区从地方到军队各类学校、学习班如雨后春笋般地在根据地建立[7]。《红军家属应加入消灭文盲协会》《抓紧识字运动》等画面描绘军民积极参加扫盲活动,认真学习的场景。

三、苏区宣传画、漫画的表现形式

(一)内容的生活性

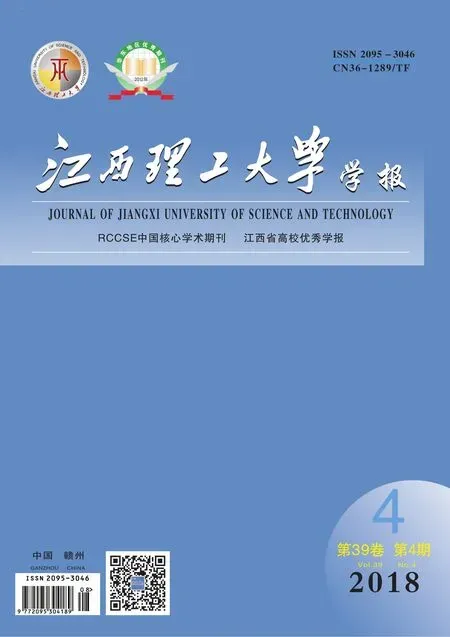

艺术来源于生活。苏区宣传画、漫画是苏区军民在如火如荼的革命斗争中,对革命战斗、生活的体验、感悟、提炼、加工,是苏区军民革命战斗、生产、生活等一切活动的真实体现[8]。如:《水口战役》(图1),是1932年7月,中国革命战争史上著名的“水口战役”的真实写照,画面形象地描绘出山谷里喊声、刀枪声、厮杀声,杀声震天、尘埃蔽日的战争场面,真实地展现了红一军团的第十二军、十五军,红五军团的第三军、十三军,以及江西独立第三师、第六师,在毛泽东、朱德、王稼祥指挥下,同粤军李汉魂、张梅新、陈章、张达所部共十三个团的兵力,展开肉搏,激战于水口圩一带,红军击溃了粤军的场面。画面刻画生动、形象,是苏区革命战斗的真实写照,歌颂了红军的英勇和顽强的英雄气概。

图1 水口战役图

(二)简练的绘画语言,图文结合的形式

中央苏区宣传画、漫画艺术的绘画语言也非常简练,大多采用速写的方式,在短时间内用简单的工具通过简练的线条语言,生动的形象,简明扼要地描画出苏区红军英勇奋战,广大劳动人民积极投身战争,歌颂无产阶级和共产党的领导以及军爱民、民拥军的军民鱼水情,揭露帝国主义的侵略本质,国民党、地主阶级剥削欺压民众的罪恶等。如:《女赤卫军的勇姿》(图2),画面通过简洁的线条和点线面的运用,细致地描绘了一位目光远视、左手紧握梭镖、右手作有力上扬动作,飒爽英姿的女赤卫军战士的形象,在其后面的是一队排列整齐的女赤卫军战士,整个画面简洁而富有冲击力,展现了女赤卫军对革命的坚定信念和投身革命的坚强决心[3]。

图2 女赤卫军的勇姿

文字的存在有利于画面更加明白、准确地说明、传递、保留信息。中央苏区时期的宣传画、漫画作品多采用图文结合的形式,在中央苏区时期的宣传画、漫画作品中,文字的作用首先就是为了告之公众画面所要传达的信息,包括画面所表达的主题、说明和注释的内容以及画面所有传达的有关信息,如地址、名称、事件等。如:1934年3月8日《红色中华》刊登的宣传画《“三八”妇女耕田队》,配了一首客家山歌小调结构形式的宣传词:“唉呀来!革命世界不比先,劳动妇女学犁田,犁田耙田都学到。肝心哥! 增加生产笑连连……”[9],与地方文化结合,图文并茂,通俗易懂,容易引起群众的兴趣,产生共鸣,起到很好的宣传鼓动作用。

(三)符号化的元素应用

中央苏区宣传画、漫画作品中多为工农兵革命、生产、生活、大的战役和事件(如:十月革命暴动纪略、五·卅之血、水口战役、苏维埃经济建设运动的胜利、肃清刀团匪、武装保卫秋收等)或动员扩大红军等为题材,其表现的革命人物或挺胸抬头,或高举手臂,或振臂高呼,或高举革命旗帜,总是一副激情高涨、豪气冲天、积极健康向上的昂扬姿态。画面充满了战斗感和号召性,充分展现了革命战士英勇顽强的英雄气概和对革命的坚定信念与投身革命的坚强决心,鼓舞了士气,号召动员人民群众拿起武器,积极投身革命战斗中。画面中的帝国主义、国民党、地主阶级人物,或目露凶光,或面目狰狞,或动作猥琐,与革命人物形象形成鲜明的对比,强化了帝国主义、国民党、地主阶级横行霸道和凶狠残暴的形象,显示出帝国主义侵掠与屠杀,国民党、地主阶级投敌卖国和欺压剥削人民的本质,有利于激起广大人民群众之愤慨。

四、苏区宣传画、漫画的画面的构成形式

(一)重复性

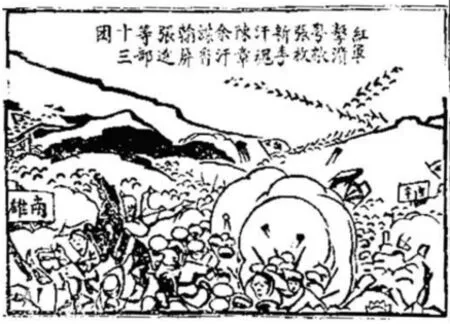

重复,是相同或相似形象重复出现的构成方式[10]。重复能产生有规律的节奏感,具有秩序美,即能营造画面的虚实感、空间感,使读者的印象加深。如:《长胜县布尔什维克的动员》(图3),画面高举“回答省委的号召”的旗帜,第一排三位红军手中分别拿着数字,横向排列构成3000的数字,表示扩大红军3000人,前面是三列红军,后面还有几排红军形象重复排列,产生强烈的节奏和秩序感,通过虚实营造了画面的空间感,给人一种整齐和统一的感觉。画面充分体现了广大工农兵群众积极加入红军,壮大革命力量,充满了战斗感和号召性,画面气势宏大,具有强烈的视觉冲击力。又如:《女赤卫军的勇姿》《整师整师的加入到红军的队伍中去》《为扩大一百万铁的红军而战斗》《八·一的光荣礼物》《苏区工农兵武装上前线》等画面人物采取相似形象的重复形式,即统一又有变化,具有加深印象,增强读者记忆的作用。

图3 长胜县布尔什维克的动员

(二)空间美

空间构成即通过透视、色彩、明暗等手段,在平面上体现现实空间的假象[11]。中央苏区宣传画、漫画作品大多通过形象的大小、位置、虚实等形成画面的空间感。

1.大小

大小关系的构图形式是通过视觉元素的大小对比处理,突出主体,形成良好的空间感的一种构图形式。如《女赤卫军的勇姿》(图2),根据形象的近大远小的透视关系,将一位女赤卫军放大处理,其他女赤卫军形象缩小,这样形成大小的对比,主次分明,形成了很好的空间关系,主体形象画得顶天立地、扑面而来,很好地展现了女赤卫军的威风凛凛,无所畏惧,准备冲杀作战的英勇姿态。

2.位置

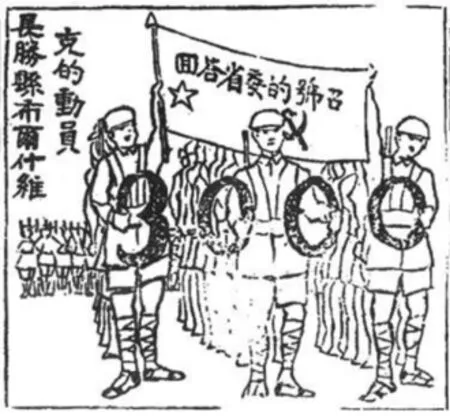

位置关系的构图形式是通过视觉元素之间相互的距离、远近、集散和疏密关系来组织视觉的一种构图形式。如《整师整师的加入到红军中去》(图4),将形象进行距离、远近、左右等的位置处理,距离近的、靠前的进行深入刻画,根据队伍排列的方式,由近及远进行形象排列,画面中队伍进行左右、聚散、疏密的构图,从而产生很好的空间感,展现了广大人民群众积极响应党的号召投入到革命战争中去的形象及革命力量的壮大。

3.虚实

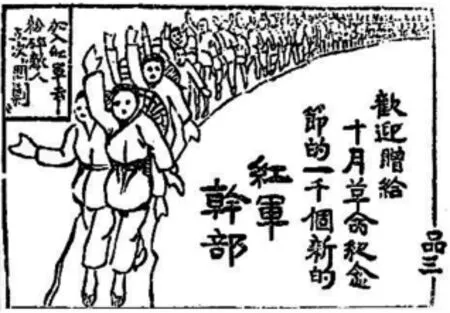

虚实关系的构图是根据设计目的、设计意图和设计表现的需求对视觉元素的主次、前后关系、视觉中心、构图边缘、视觉重点进行视觉审美处理的构图形式。如《长胜县布尔什维克的动员》(图3),《欢迎赠给十月革命纪念节的一千个新的红军干部》(图5),采取深入刻画主体形象,其他形象进行简化,并通过相同或相似形象进行覆盖、叠加处理,类似形象沿着一定方向的重复的排列以及明暗的处理,产生前实后虚的视觉效果,从而形成空间感。

(三)浪漫性

中央苏区宣传画和漫画构图的浪漫性,体现在比拟、散点透视和蒙太奇手法的运用。

1.比拟

比拟是把一个事物当作另外一个事物来描述、说明[12]。运用比拟的手法能把事物写的神形毕现,栩栩如生,增添特有的情趣,抒发爱憎分明的感情。如:《武装保卫苏维埃》(图6),将国民党反动派比拟成狼狗,揭露国民党凶神恶煞的发动派本质,展现了人民对他的憎恨。

2.散点透视

散点透视即不受客观的空间透视规律的限制,从不同角度出发、观察、描绘事物,并在同一画面表现出多个角度的观察结果的散落的构图形式[13]。这种画面虽不符合客观事实,但其描述性极强,有利于全面地展现事物。如:《在日本帝国主义炮火下的华北民众》(图7)采取散点透视构图,画面中没有固定透视点,从不同角度出发,描绘日本军、倒在地上的华北民众、庄稼、房屋及天空的云彩等形象,将从各个角度所见到的形象统一到同一个画面中,全面展现了日本帝国主义残害华北民众的各种暴行。

图4 整师整师的加入到红军中去

图5 欢迎赠给十月革命纪念节的一千个新的红军干部

图6 武装保卫苏维埃

图7 在日本帝国主义炮火下的华北民众

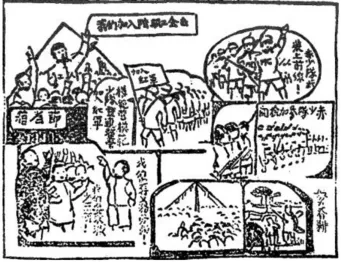

3.蒙太奇

蒙太奇即打破了时间和空间的限制,把许多画面或图样并列或叠化等方式有机而巧妙地组合统一在一个作品中。如:《中华苏维埃共和国中央政府“五·一”劳动节宣言》(图 8),打破时间的限制,将我们加入阶级工会去,模范营、模范赤少队整连整营加入红军,赤卫队武装上前线的英姿,赤卫队参加检阅场面,努力春耕的场面,我们实行义务劳动和我们要求减少工资的群众队伍,这六个画面有机地组合在一起,展现了广大人民群众努力劳动支持革命,积极参军杀敌的决心。又如:《武装保护春耕》(图9)打破空间的限制,将苏区农民努力春耕的场景与游击队打击国民党反动派的骚扰和进犯的场景巧妙地组合在同一个画面中,生动地体现了红军保护春耕生产的情景。

图8 中华苏维埃共和国中央政府“五·一”劳动节宣言

图9 武装保护春耕

五、结 语

中央苏区美术是苏区革命事业的必然产物,为革命的最终胜利做出了巨大的贡献。其中宣传画、漫画以其独特的表现形式、构图形式以及丰富的内容,成为中央苏区运用最广、数量最多、影响最大的艺术形式,其画面简洁大方,充满激情,具有很强的时代特色,在革命斗争中起到了“战鼓”和“号角”的作用。