深圳大鹏半岛植物化石遗迹价值与教育启智

刘红杰

(深圳博物馆,广东 深圳 518026)

联合国教科文组织在《保护世界文化和自然遗产公约》中将世界遗产分为文化遗产、自然遗产、自然与文化混合遗产,并从科学、美学和保护的角度对自然遗产在地质、地理、生态结构以及自然美学方面提出了划分标准。深圳市有较丰富的地质遗迹景观,分布最广的地质遗迹类型为地质地貌景观,并建设有深圳大鹏半岛国家地质公园,园区在古火山研究与科普教育、海岸地貌调查研究和园区植物多样性调查保护等方面都已有较深入的研究,科普线路的建设也做出了显著的成绩。

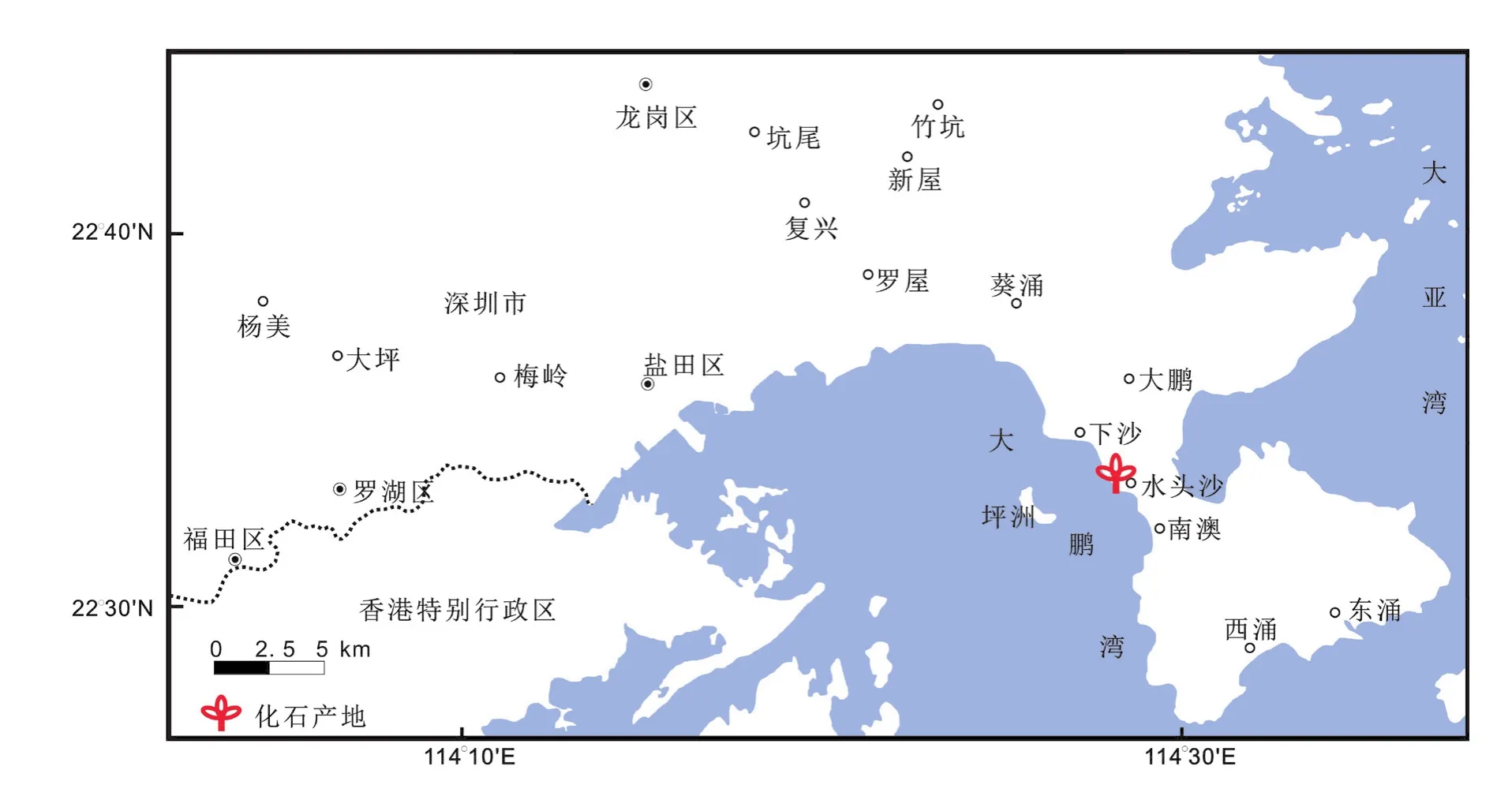

由于深圳地区化石出土较少,研究不够深入,只对公园内古植物化石区进行了安全保护,还未建设古生物方面的科普现场。文章所述的这批植物化石产自深圳大鹏新区南澳街道水头沙英管岭,剖面地点位于深圳大鹏半岛南澳街道水头沙村,西邻大鹏湾,属于深圳大鹏半岛国家地质公园园区(图1)。该批植物化石不仅是深圳地区的首例,更是岭南地区罕见的早侏罗世植物化石,它的发现填补了深圳中生代植物化石的空白[1],也是对园区地质类型多样性及植物多样性的有力补充。此批植物化石反映了华南地区三叠-侏罗纪转换时期植物化石的多样性,为深圳地区古生态、古气候和古地理环境的变迁提供陆生植物学的证据,在古生物学和地层学等地质教育启智方面有积极作用。

图1 深圳大鹏半岛植物化石产出地点(来源:王永栋《广东深圳地区侏罗纪植物化石的发现及意义》,2014)

1 大鹏半岛地质演化历史及科普意义

地质遗产是地球演化史重要阶段的突出例证。大概18亿年前的元古代,华南地壳发生多次强烈的造山运动,扬子-华夏原始古地体拼接联合,近南北方向的挤压,使得古老地层产生褶皱。巨大的压力作用使得古老岩层发生变质作用,形成了片岩、绿片岩、糜棱岩等;部分岩浆活动形成花岗岩,最终构成了深圳最古老的基底物质。

古生代开始,处于大陆边缘活动带的深圳地区,进入地壳活动阶段,晚古生代和早中生代地壳稳定阶段[2],中生代中期开始,太平洋板块向欧亚板块俯冲加强,岩浆活动,深圳市开始进入火山喷发阶段。火山强烈喷发时期由北西向南东迁移,依次为早期的梧桐山脉、中期的坝光笔架山脉和七娘山脉、晚期的三门岛和大甲岛等海岛[2]。中生代的古火山运动奠定了深圳大鹏半岛地区的构造骨架。

新生代早第三纪晚期,南海洋盆进一步扩张,深圳大鹏湾等继续扩张离裂,将大鹏半岛与香港地区分离。至晚第三纪,基本停止扩张活动,形成现今大鹏湾等的海湾轮廓[2]。大鹏半岛咸头岭古人类遗址表明,7 000年前,深圳古人类开始在大鹏半岛一带活动。

通过介绍大鹏半岛植物化石产地的地质背景,可以使公众了解关于环太平洋火山地震带、大陆漂移、海底扩张等地球板块理论,理解中生代古火山和里亚式海岸地貌等科学内涵,对于激发公众探索大自然奥秘的兴趣也具有积极影响。

2 大鹏半岛古植物化石遗迹教育启智的3个层次

古生物学是一门相对专业和冷僻的学科,却是人类认识生命演化和地球环境变迁最重要的学科。大鹏半岛植物化石区是让公众理解并热爱古生物学的最好场所,可以开展3个层次的科普教育内容:认识化石知识;了解古今植物多样性及生物演化命题;重塑古环境的科学思想和科学方法。

2.1 认识植物化石及其多样性

从生态角度看,大鹏半岛是深圳地区古植物和现生植物的多样性的保存地。深圳大鹏半岛的植物化石代表了一个以本内苏铁植物耳羽叶为主导的早侏罗世植物群落。植物化石数量十分丰富,剖面出露的化石标本统计数量超过百块以上。经中科院南京古生物研究所初步鉴定,约有12属,分别属于蕨类植物的木贼目和真蕨目,裸子植物的本内生铁目,尼尔桑目以及松柏目等五大类。主要的属包括:木贼类,真蕨类,本内苏铁类,松柏类等[1]。本内苏铁目是该植物群中的优势类群。大部分标本为单个保存的羽叶,许多标本的羽叶和完整的叶柄均保存完好。

深圳大鹏半岛水头沙地区的早侏罗世植物化石并非实体化石,化石标本为灰白色或白色印痕,与深色的岩石反差明显(图2),称为印痕化石。植物实体结构形成过程中已经破坏,科研价值有限,但是科普价值较高,是深入了解化石形成、化石类型、化石科学价值等古生物学相关内容的最佳场所。

图2 大鹏半岛水头沙植物印痕化石(来源:段维摄)

2.2 了解植物化石地层研究意义

地层是在一定地质时期形成的,具有新老顺序的,以沉积岩为主的岩石组合,还包括岩浆岩和变质岩。通过地层的划分可对比,可以建立地层相对年代顺序,结合地层中岩性特征、沉积物结构和古生物化石特征,可以推断古生态环境极其演化历史。生物化石是重建地史时期古地理、古气候的重要依据。深圳植物化石遗迹地层是科学普及岩石地层知识和古环境研究方法等地学知识学习的较好的区域。

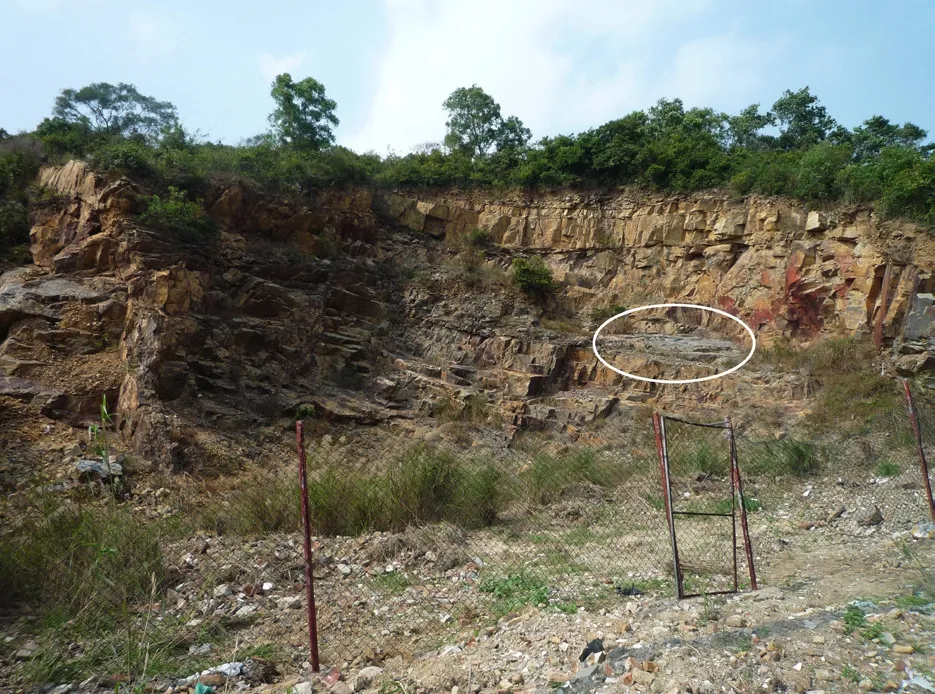

该地区出露的地层为中上泥盆统和下石炭统,三叠系缺失,侏罗纪自下而上依次出露下侏罗统金鸡组和桥源组、中侏罗统漳平组以及上侏罗统高基坪群[2]。区内的金鸡组地层主要出露于大鹏半岛水头沙和邻近的葵涌新塘-坪头岭地区。金鸡组地层岩性主要由底部含砾石英砂岩、下部细粒石英砂岩和砂质板岩以及中上部厚层状石英砂岩夹炭质粉砂质斑点板岩构成[2]。此批植物化石产于金鸡组上部深灰色和灰黑色薄层状含炭质粉砂质斑点状板岩中(图3),其岩性特点在岩石学上属于滨海-浅海相碎屑岩类。

图3 大鹏半岛水头沙植物化石产出地层(来源:作者自摄)

2.3 重塑大鹏半岛古环境的科学方法

地层中化石的研究,可以揭示古生物的发生、发展、兴盛、衰落和灭绝的历史过程。每种生物都是生活在一定的环境,适应环境的结果。各种生物在其习性行为和身体形态构造上都具有反映环境条件的特征。利用这些特征就可以推断生物的生活环境,例如海生生物化石珊瑚、鱼类、贝类等可以反映古海洋环境;陆生植物、动物化石等则可以反映古陆地环境。对于一个地质时期生物化石的生活环境和气候条件的研究,可以推断该时期的海陆分布、海岸线位置和动植物分布情况等,这对古环境和古气候的重建及地质历史的了解是十分重要的。

结合前述该区地层的滨海-浅海相碎屑岩类特征,以及曾产出以头足类和双壳类为代表的海相古生物化石等证据[3],可以推断出,古深圳大鹏地区在在早侏罗世为滨海陆相地貌。根据出土植物化石的多样性,进一步侏罗纪时期为滨海丘陵地带,雨量丰沛,陆地上裸子植物与蕨类茂盛。苏铁类、松柏类组成繁茂的森林,蕨类植物遍地,为热带、亚热带温暖潮湿气候环境。近年深圳坪山地区关于恐龙蛋化石出土的报道[4],还可能暗示侏罗纪时期可能有以蕨类植物为食物的恐龙一类大型动物在深圳地区活动。

通过上述的科学推断反演过程,公众就更好理解科学家如何把观察、分类、推论、实际操作、交流发现等科学过程综合在一起。同时也更能理解什么是科学、什么是科学精神以及科学并不仅仅代表一个特定的答案,而是重在科学的思维过程。

3 植物化石产地周边其他自然文化遗产

3.1 古火山地质遗迹

深圳大鹏半岛完整第保存了中生代火山喷发形成的火山穹丘、火山锥、火山柱和以酸性熔岩、火山碎屑岩为主的古火山遗迹,记录了该区古火山发生、发展和演化的过程,是西太平洋火山带发展历史的缩影[5]。深圳地区中生代火山活动是整个环太平洋火山活动带的组成部分,大鹏半岛的每一块古火山岩石都记录着太平洋板块向欧亚板块俯冲作用运动的结果。

3.2 里亚式海岸地貌

我国东南沿海是世界上典型的里亚式海岸带,末次冰期时,全球海平面下降约130 m,台湾岛与大陆有陆地相连。同时,因海岸后退出露的陆地遭河流侵蚀,形成山地和丘陵。冰后期海平面上升,淹没了侵蚀形成的山地和丘陵,并且形成复杂的基岩海岸系统。深圳与香港地区曲折海岸的形成主要基于上述全球海面变化过程,这里构造复杂,具有多种方向的断裂系统,使海岸变得更加曲折,成为我国东南沿海里亚式海岸最为典型的地区。大鹏半岛海岸中海蚀柱、海蚀穴、海蚀溶洞遗迹堆积的海岸沙堤、沙坝、泻湖十分发育[5],为典型的里亚式基岩海岸,港湾与岬角相间,侵蚀与堆积交替,风景优美,是地质公园的主题地貌景观,也是最具有观赏性的地质遗迹,育有全国最美八大海岸线之一的西冲沙滩。

3.3 咸头岭文化遗址

距今已有7 000年的咸头岭遗址,是深圳地区迄今为止发现的年代最早的文化遗址,出土有新石器时代和商时期的早期文化遗物。咸头岭遗址是珠江口地区最典型的新石器时代中期沙丘遗址,是认识珠江三角洲地区新石器时代考古学文化的关键,为解决一些岭南史前考古的问题提供重要的线索,在2006年被评为全国“考古十大发现”。目前,也是一处尚待保护利用的考古遗址[6]。

4 结束语

科学的结果是抽象的,但科学研究的过程是具象的。成功的科学家并不在于小时候获得了多少冷冰冰的科学知识,而在于从小便发现了大自然的美妙神奇,在脑海里形成了一系列可能令其终生追寻的问题。德国著名教育学家斯普朗格曾说过:“教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感唤醒”。马克思也说过:“教育绝非单纯的文化传递,教育之为教育,正式在于它是一种人格心灵的唤醒”。自然遗产的教育启智价值在理解科学内涵、发现科学问题、享受科学过程、热爱科学研究中有着得天独厚的优势。深圳大鹏半岛地质公园丰富的地质文化遗产、优美的自然环境,便可以从科学、美学和保护3个角度,达到这种“唤醒”的教育启智目的。