我国页岩气开发环境影响评价现状、问题及建议

杨德敏 喻元秀 梁 睿 夏 宏 袁建梅

1. 页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心·重庆地质矿产研究院2. 环境保护部环境工程评估中心 3. 重庆市环境工程评估中心

1 研究背景

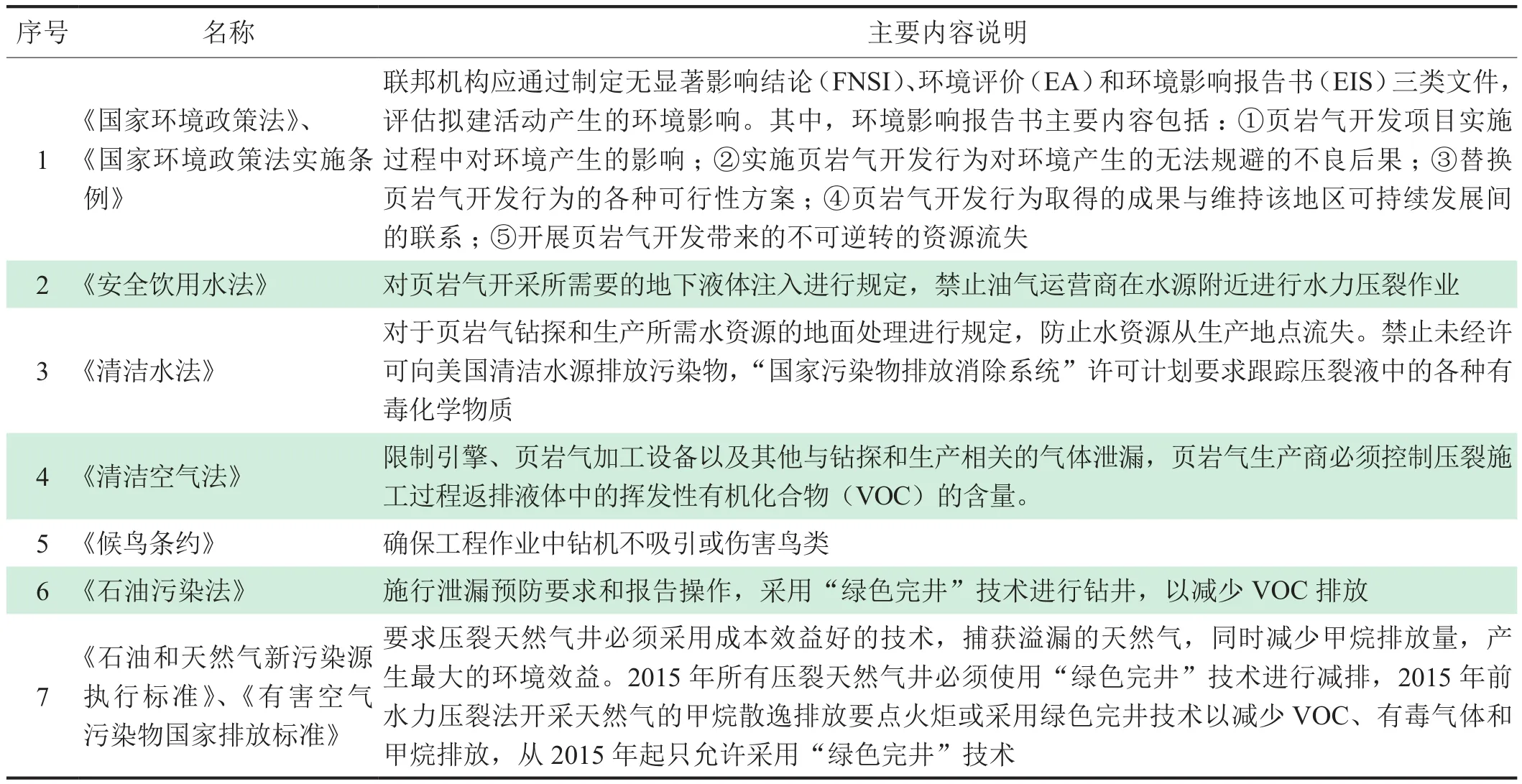

美国页岩气革命成功的秘诀之一就是其具有非常发达的法律体系、严格有效的监管体系和有力的政策扶植体系。其环保法律体系非常发达,既有联邦层面的立法,也有州立法,还有政府部门(如美国环境保护署)的法规,更有大量的判例法(又称普通法、法官法)填补了制定法(又称成文法)的空白,其中许多制定法和判例法均适用于页岩气的开发(表1)[1]。虽然我国已建成4个国家级页岩气示范区,为“十三五”产业大发展奠定了坚实基础[2-3],但我国页岩气开发还处于起步探索阶段,无论是开发关键技术,还是生态环境保护机制、环境影响评价体系等都与美国存在较大差异,且目前尚无实践证明我国对页岩气开发的环境影响可控[4]。一些欧洲国家如瑞典、法国等不支持开发页岩气或在法律法规上限制页岩气压裂技术的应用。

做好页岩气开发环境影响评价工作,可从决策源头预防环境污染和生态破坏,对切实统筹好页岩气资源开发与生态环境保护,大力推进生态文明建设意义重大。为此,笔者在分析页岩气开发主要环境影响及环境影响评价(以下简称环评)管理现状的基础上,系统梳理出目前我国在页岩气开发环评管理和环评文件编制两个方面存在的主要问题,据此提出页岩气开发环评管理建议,以期为我国页岩气开发环评管理决策提供参考依据。

表1 美国页岩气开发环境保护相关政策法规、标准简表(部分)

2 页岩气开发环评现状

2.1 页岩气开发主要环境影响

一口典型页岩气井的开发过程主要包括钻探、采气、闭井3个阶段,其环境影响各有不同,目前还未见较全面的评价分析,水力压裂、土地占用和大气污染等特征环境影响评价深度有待加强[5]。

2.1.1 钻探期环境影响

主要包括钻前、钻井、压裂和地面工程。钻前和地面工程将占用大量的土地资源。涪陵、长宁—威远、昭通等区块单个钻井平台(含配套地面工程)总占地面积分别为1.20~5.61公顷(ha)(1 ha=1×104m2)、1.61 ~ 5.95 ha、2.52 ~ 4.92 ha,占地类型以耕地、林地为主,页岩气规模开发可能给农业和生态环境保护带来严峻挑战。

水平钻井及水力压裂是开启页岩气资源的金钥匙,页岩气钻井工艺、钻井液体系、压裂工艺、压裂液体系等都与常规油气开发存在较大差异[6]。水平钻井需要使用油基钻井液(用量约为14 m3/m,一般300 m3/井),水力压裂耗水量巨大(涪陵页岩气田单口井用水量介于29 400~40 000 m3,长宁—威远、昭通单口井用水量介于22 500~36 000 m3),远高于常规油气、非常规煤层气及致密砂岩气水力压裂用水量,还将伴随产生一定量的废油基钻井液及钻屑(产生量介于0.3~0.4 m3/m)、压裂返排液(返排率介于6%~30%)[5,7-8]。同时,钻探期还存在剥离表土、土石方、废油、废气、废水、普通钻屑及废钻井泥浆、噪声、诱发微地震等环境影响。而现有建设项目环评文件主要依据原国家环境保护总局发布的《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》,在污染因子选择及其量化分析上缺少较明确的指导;多认为页岩气钻探期环境影响与常规油气钻探无太大差异,未进一步深入分析工程中油基钻井液、压裂液等对地下水环境的影响和潜在环境风险[9-10]。

环评文件提出的主要环保措施有:油基钻屑经脱油处理后运至原井场就地进行固化处置;钻井废水现场处理后用于配制压裂液,油基钻井液、压裂返排液全部循环利用,不能利用的压裂返排液回注处理[依据《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》、《重庆市页岩气勘探开发行业环境保护指导意见(试行)》,四川省可以实施回注处理,重庆市明确禁止回注];完钻后对临时占地进行复垦。但废水(废液)、油基钻井液等不可能全部实现回收利用,回注处理是否可行、安全,就地固化处理是否存在次生环境风险等,都未能明确。

2.1.2 采气期环境影响

采气期的环境影响主要有采气分离水、生活污水、水套炉燃烧废气、放空废气或直接排放的页岩气、清管作业废气、逸散甲烷、噪声、清管废物、生活垃圾和环境风险等[5,11]。

现有的环评文件所提出的主要环保措施包括:①针对采气分离水,涪陵页岩气田通过管网输送至区块污水处理设施处理达标排放,而长宁—威远、昭通区块主要是回注处理;②放空废气(2~5 m3/次)或直接排放页岩气(长宁—威远、昭通区块为62 500 m3/次·a)、清管作业废气(涪陵为1 000 m3/次,长宁—威远、昭通区块介于10~25 m3/次·筒),通过设备旁通管或站场放空火炬燃烧后排放;③生活污水处理后农用或作绿化用水等。但是,采气分离水基本为井场压裂施工后残留在井下的压裂液,盐含量较高,初期产生量介于13.5~14.5 m3/d·井,稳产后产生量介于5~30 m3/d·井,同样存在与钻探期压裂返排液是否能够回注的环境风险问题。同时,现有环评文件未对采气期地下水、甲烷泄露、环境风险等进行针对性的深入分析。

2.1.3 闭井期环境影响

对不具备商业开采价值和退役气井按照行业规范实施闭井作业,进行永久封堵和废弃,并对井场进行复垦和生态恢复。现有环评文件主要提出:闭井过程有少量酸化洗井废水产生,经处理达标后外排;闭井后的工程对周围生态环境的影响限定在一直存在的影响范围内,包括景观格局的改变、水土流失等,而不再有新的不利影响产生;对周围生态环境的扰动影响是在已形成的扰动与破坏基础上逐步走向生态环境的还原过程。可实际上,生态环境一旦被破坏,很难再恢复原状。

2016年7月,重庆市涪陵区环境保护局发布《涪陵页岩气田一期产建工程环境保护调查报告》[12-13],认为涪陵页岩气田一期产建工程环保措施基本落实,未对区域地表水、地下水、环境空气、土壤环境、生态环境质量产生明显不良影响,环境影响可控,区域环境质量基本稳定。但也存在以下问题:钻井液漏失控制难度大;采气分离水处理难度大;油基钻屑热解技术有待改进;缺乏页岩气开发环境保护相关标准及技术规范。

2.2 页岩气开发环评管理现状

调查显示,威201井是我国第1口页岩气井,四川省威远县环境保护局于2010年1月以“威环审发[2010]001号”批复了该井环境影响报告表;并于2012年2月以“威环验[2013]4号”文件通过了该项目的竣工环保验收[5]。2012年,重庆市涪陵区环保局以“渝(涪)环准[2012]83号”文件批复了焦页1井钻探工程环评文件,并于2016年1月以“渝(涪)环验[2016]41号”文件对该项目竣工环保验收进行了批复。2013年,涪陵页岩气焦石坝区块一期产能建设规划方案编制了规划环境影响篇章。2016年2月,四川省环境保护厅以“川环审批[2016]50号”批复了《长宁、威远、昭通三个区块页岩气开发产能建设项目环境影响报告书》。2017年,重庆编制了涪陵页岩气田二期产能建设和南川区块页岩气“十三五”规划两个规划环评文件,重庆市环境保护局以“渝环函[2017]809号”批复了《南川区块页岩气“十三五”规划环境影响报告书》。

研究发现,各省市对页岩气开发相关环评文件的管理和审批模式存在很大差异,相同类型项目和环评文件,省级、区县级环境保护主管部门都在审批,缺少统一标准、审批原则和要求,给后续环境监管带来了困难。据不完全统计,2010—2017年间,四川省环保厅审批的页岩气项目环评文件有229个,其中报告书约50个,同时内江、自贡、宜宾、威远等市县环保局也审批了部分页岩气钻井工程的环评文件[5];重庆市审批的页岩气项目环评文件有127个,其中报告书70余个;贵州省审批的岩气项目环评文件有4个,全部为报告书。上述文件多数为钻井(钻采)工程,少部分涉及钻探工程、试采(试气)工程、地面工程和脱水站工程等,目前仅威201井,焦页1号、5~13号钻井平台,涪陵工区页岩气地面产建工程,焦页1井试采地面工程项目,隆页1HF井勘探及试采配套地面工程,涪陵工区7号油基钻屑回收利用站通过了竣工环保验收。

截至2017年12月,国内尚未开展页岩气开发战略环境影响评价工作。

3 页岩气开发环评问题

通过对涪陵、长宁、威远、昭通、富顺—永川重点建产区及其他区块页岩气项目环评文件、规划环评文件和环评管理方面的全面梳理,发现在环评管理和环评文件编制两个方面都存在一些亟待解决和规范的问题[9,14-28]。

3.1 环境监管体系顶层设计缺失,无针对性的法律法规和标准规范

目前,我国在页岩气开发环境监管体系缺乏顶层设计,相关法律法规、导则、标准和技术规范等基本空白,主要表现在以下三个方面。

1)在环境保护法律法规方面,页岩气开发涉及的国家层面法律法规主要有《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《规划环境影响评价条例》《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》等;地方层面政策法规主要有《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》《重庆市页岩气勘探开发行业环境保护指导意见(试行)》《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》等;企业层面则主要有《中国石化环境保护管理办法》《中国石油天然气集团公司建设项目环境保护管理办法》等,但都比较宽泛,不具有针对性。同时,与页岩气开发环境保护息息相关的数据资料多掌握在国家发展和改革委员会、经济和信息化委员会、自然资源部、石油企业等部门和单位,在实际操作中生态环境保护部门较难介入,给顶层设计带来了一定困难。

2)在导则和技术规范方面,由于页岩气开发特征和突出环境影响与常规油气存在较大差异,目前仅有的《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《钻井废弃物无害化处理技术规范》等文件的针对性不强,无法充分满足全面、深入的环评需要,某些特征因子未能进行科学筛选和有效评价,也无法对页岩气开发对环境的影响进行全面认识。

3)在环境监管方面,我国目前页岩气开发环境监管主要参照常规油气管控体系和模式,还未制订专门针对页岩气开发环境保护的标准体系和可行技术指南,也未能全面考虑页岩气新矿种开发带来的特殊环境问题和影响,导致常用的环境质量标准和污染物排放标准等无法满足页岩气开发环境监管特征。同时,我国环境规划滞后页岩气发展规划,目前普遍关注的重点还是集中在页岩气资源上,而未从生态环境保护与影响、人群健康等方面给予全面深入考虑;页岩气开发环境规划因环境影响、污染因子识别等基础方面的欠缺而迟迟未开展,加之对能源安全保障的迫切需求和生态环境保护成果欠缺的矛盾,使得生态环境部门很难从源头对页岩气开发实施科学有效的监管,目前地方环境监管多处于“无序”状态。

3.2 环评介入时机不明确,环评分类分级管理不统一

我国页岩气资源丰富,开发前景可观,潜力十分巨大,但目前仍处于探索阶段,不确定性因素和挑战较多。页岩气开发有别于常规天然气,地质情况和工作深度较欠缺,储量常不明确,一般是通过勘探评价确定具有开采价值后才转入正式开发。同时,我国的页岩气开发是典型的“滚动”开发模式,规划布局、钻井数量、井场选址、钻井深度、压裂段数和开发时序等都存在很多不确定性,而页岩气的勘探开发又是一个涉及多门学科的复杂系统工程,由此导致页岩气勘探、开发划分不清楚,环评介入时机不明确,从而出现页岩气钻前工程、钻井工程、地面试采工程、脱水站工程等都在开展环境影响评价。

页岩气开发环评分类分级管理要求不适用。国家环境保护部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录(2015年版)》(以下简称《名录》)要求页岩气开采建设项目全部应编制环境影响报告书,《名录(2017年版)》明确要求页岩气新区块开发建设项目全部编制环境影响报告书,其他页岩气建设项目全部编制环境影响报告表,而目前页岩气开发建设项目编制环评文件类型不统一、管理要求不一致,同一建设内容的项目在不同省市、区县的环评文件类型有较大差异,报告书、报告表都在编制,重新报批项目也存在类似情况。同时,页岩气开发规划环评推动较困难,哪些页岩气开发项目需要进行规划环评无明确规定,导致环评管理较混乱,项目环境影响报告书、规划环境影响篇章和规划环境影响报告书都在做。另外,还存在环评技术审查体系不健全、少数项目未批先建、建设单位拿到批文后就“万事大吉”、部分环评机构和专家的环评质量把关不严、环评审批形式大于内容等现象。

3.3 评价内容和深度不够,重点不突出

水力压裂法是开启页岩气资源的金钥匙,但水力压裂对环境的影响又是全球热议的焦点话题。获得大量的页岩气清洁能源就需要实施足够多的气井,大批页岩气井的开发必然会进行大规模压裂施工(含重复压裂),由此导致水资源被大量消耗,难处理的压裂返排液量越来越大,加之水平井段采用油基钻井液,对地下水的潜在不利影响也越来越大。

目前页岩气开发环评管理仍以单井和平台建设项目环评为主,未科学分析评价规模开发对区域水资源(水力压裂等)、生态环境(占地、动植物等)、地下水(钻井液、压裂液、废水回注等)、温室效应(甲烷泄漏等)等的影响,或评价深度不够。含油钻屑及其脱油处理后的残渣是否属于危险废物界定不清,固体废物处置要求不统一(就地在岩屑池固化填埋,制免烧砖、水泥砖,用作燃料,微生物降解等),废水全部循环利用,实在无法利用的可回注处理(四川省),这些技术是否经济可行、能否落实尚存疑问,环评也无法充分论证。

规划环评重点不突出,缺乏约束力和指导性。其中,规划分析过分偏重于与相关法规、政策、规划的协调性分析,轻视了规划对环境影响因素的针对性分析,规划不确定性分析深度不够,导致规划分析不到位。现状调查与评价范围及深度不匹配,页岩气开发不仅需要钻探、压裂大量气井,还有集输、给排水、电力、环保设施等地面配套工程,涉及区域面积广、范围大、环境复杂,短时间内很难把评价区内的生态环境现状调查清楚,一般是引用多年前的已有资料进行分析评价,同时对于影响评价范围大小划分缺乏依据,从而导致现状调查与评价深度不足。由于环境保护基础资料的缺乏,导致无法全面识别页岩气开发对环境的影响,评价指标体系构建不完整,对累积影响、间接影响不重视。资源与环境承载力评价重点是分析区域水土资源和生态、大气、水、土壤等环境是否能够承载规划实施,是否能够推动区域环境质量不断改善,并结合实际提出切实可操作的优化调整建议,而不是简单分析。规划空间管控除了生态保护红线,还应关注依法设立的各级各类保护区域和其他敏感区域,提出的“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)应具有约束性和可操作性。

3.4 公众参与机制不完善,信息公开不完整

现有环评均按照“国家环发[2006]28号”文件《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关程序和要求开展公众参与,征求有关公众的意见,但实际公众参与效果不理想,环评工作过多地关注了公众参与的过程和形式,未聚焦在有关企事业单位、专家和直接受影响公众的意见及采纳,也直接或间接导致了邻避事件(如当地居民相关补偿问题)的发生。在公众参与时,信息不对称使得公众往往对建设项目和规划实施可能对环境带来的影响并不知情,难以提出有针对性的意见或建议。同时,公众调查缺乏代表性和有效性,公众参与调查对象、人数、人选等都是由组织者自行决定的,常引发公众对公众参与代表性的质疑。

3.5 项目后评价和规划跟踪评价不及时

环境影响和污染问题一直是困扰页岩气开发的全球性热点课题。我国页岩气开发是否会对环境带来较大不利影响尚无明确定论。目前全国已实施页岩气钻井数百口,累计投产气井近500口,建成4个国家级页岩气示范区,但针对页岩气开发进行了建设项目环境影响后评价的屈指可数。某页岩气勘查区块编制了规划环评文件,且已完成产能建设,但规划实施(包括项目环评)是否落实规划环评文件的相关要求不得而知,规划跟踪评价也未及时开展。

4 页岩气开发环评管理建议

1)根据生态文明建设战略部署,围绕绿色矿业发展理念,以改善环境质量为核心,以生态文明体制改革为动力,加强环境监管体系顶层设计,加快建立健全并实施严格的页岩气开发环评管理制度,以期为页岩气开发全过程环境管理提供支撑。

2)加强页岩气国家级示范区建设环境影响和环保技术基础研究,全面深入识别页岩气开发对环境的影响,论证现有环保技术的可行性,建立与页岩气开发环境特征相匹配的评价指标体系,以便为规划环评相关技术规范、导则、政策、技术审查体系和污染防治可行性技术指南等的研制提供必要支撑,也有利于提高规划环评技术水平,指导和规范其他区块页岩气开发环境保护工作。

3)建议目前对页岩气重点建产区块开发开展规划环评,并与区块的开发规划同步进行,探索性开展页岩气战略环评工作。加强与规划的互动,强化“三线一单”在空间、总量、准入环境管理上的约束作用,发挥规划环评的指导性和“划框子、定规则”的效用,解决规划环评落地难题,而不是为了规划或项目获批走过场,流于形式。

4)加快构建环评大数据平台,加强页岩气开发规划环评管理,规范项目环评管理,强化规划环评的法律地位和刚性约束,形成有序的规划环评、规划和项目环评审批程序与联动机制。加强规划环评实施情况的监督管理,对应编制规划环评却未开展,或未实施规划环评却审批了规划和项目、项目环评的部门应依法追究相关部门及人员的责任。完善公众参与机制体制,建立并完善针对环评机构和从业人员的监管机制体制,强化对环评机构的市场监管和责任追究。