河南省东山洼银多金属矿田地质特征及找矿前景*

吕文献

(河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院)

东山洼银多金属矿田是近年来新发现的有色及贵金属主要矿集区,预测潜在资源量银大于10 000 t,金大于50 t,铅锌大于300万t。目前,区内已发现的大型矿床主要有板厂铜多金属矿、杏树坪金矿、银洞沟金矿、东山洼多金属矿和诸多中小型矿床、矿点,其中与二郎坪群火山活动具有成因关系的金、银多金属、铜锌矿床(点)有20多处。本研究结合该区地质工作成果,详细分析该矿田地质特征,并对区内找矿前景进行探讨。

1 区域成矿地质背景

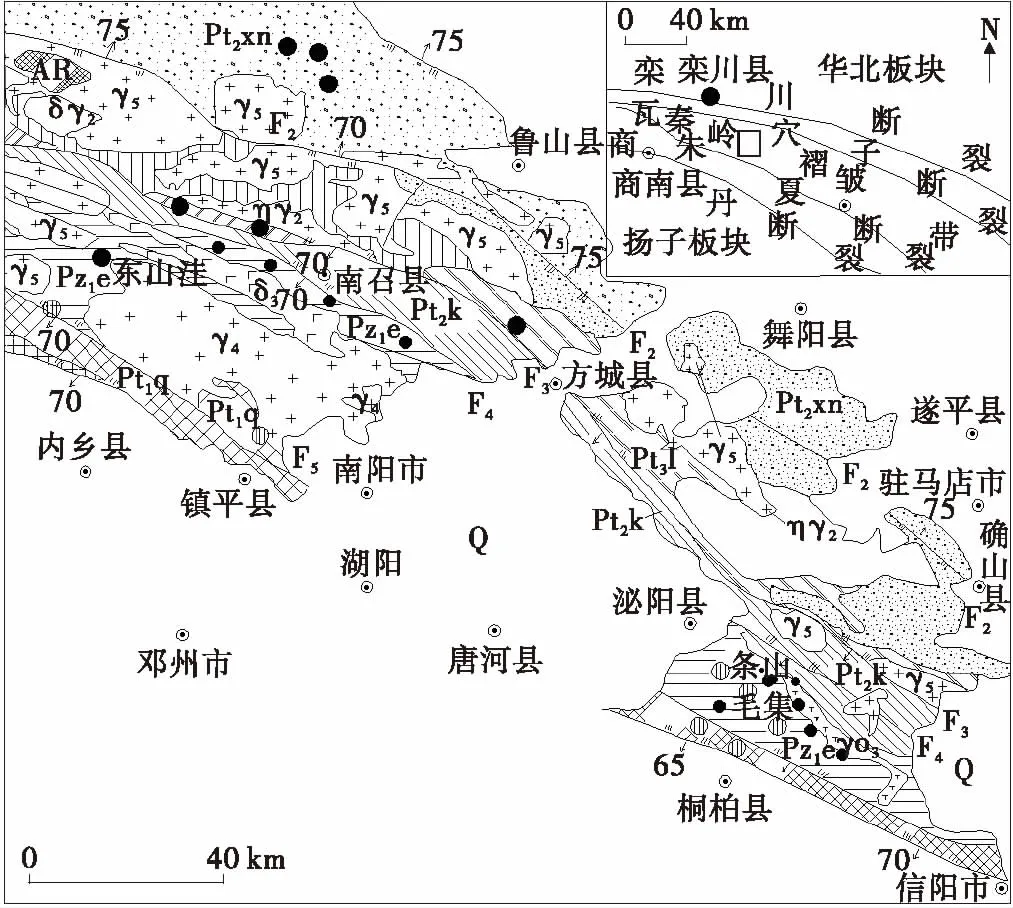

东山洼银多金属矿田位于华北板块南缘秦岭褶皱带上,南部与扬子板块相邻,为东秦岭多金属成矿带的东延部分。区内构造线方向总体为NWW向,主要出露二郎坪群变质火山岩系,北部以瓦穴子断裂与宽坪群相接,南部以朱阳关—夏馆断裂与秦岭群相邻(图1)。二郎坪群为一套基性、中酸性双峰式火山岩夹火山碎屑岩-沉积岩系,其内含有超镁铁质岩-基性岩岩块等,可能为蛇绿岩系,属华北板块南缘早古生代弧后盆地沉积[1-2]。区内同期岩浆活动、区域变质作用较为强烈,主要有古生代及中生代中酸性杂岩(变辉长岩、闪长岩、斜长花岗岩、花岗闪长岩,含橄榄岩、辉石岩、角闪石岩岩块等)侵入。

图1 东山洼地区矿产地质特征

2 含矿岩层、岩体特征

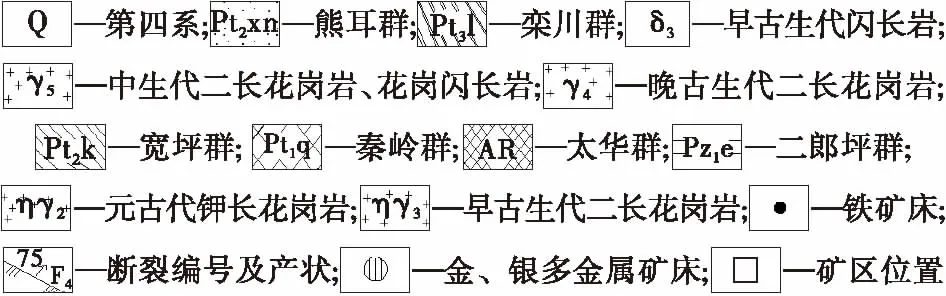

东山洼银多金属矿田的含矿岩层主要为二郎坪群火神庙组顶部和大庙组底部岩性。火神庙组主体为一套变细碧-石英角斑岩系,岩性组合为变细碧岩、变细碧玢岩、变石英斑岩、变中性凝灰岩和变基性凝灰岩(表1)[3]。大庙组主要为一套变质碎屑岩和碳酸盐岩系,总体可见3~4个火山喷发旋回,矿层均产于火山喷发旋回顶部[4]。在不同旋回顶部,矿床类型和含矿元素具有较大差异,第一旋回顶部主要可见发育火山熔浆型铜、锌、磁铁矿,该层规模大、延伸稳定,由西向东自陕西三条岭经河南汤河、太平镇河口,过南阳盆地至桐柏毛集;第二、三旋回主要形成低品位硫化物矿层,主要见卢氏丹矾窑—黑牛沟锑矿、嵩县油路沟银矿、南召大庄锑矿、刘山岩铜锌矿床[5];第二旋回顶部主要为重晶石层,该层为重要的银多金属含矿层,区域上可见多个银多金属矿化点,w(Ag)最高达171.2×10-6。进入大庙组主要可见海底喷流型银多金属重晶石层[6-7]。

燕山晚期斑岩体多出露于矿田内NWW向与NE向断裂的交汇部位。该期岩体属地壳火成岩熔融的产物,主要岩性为花岗斑岩、花岗闪长斑岩、斜长花岗斑岩及石英斑岩等,具有典型的斑状结构。

表1 火神庙组岩石主要特征

岩体分带性不明显,出露面积较小,一般不大于0.4 km2。岩石化学特征表明SiO2变化较大(53%~72.5%),w(K2O)>w(Na2O);稀土元素总量为(83.55~106.13)×10-6,具有轻稀土略微富集、重稀土亏损的特点;以富含Au、Ag、Cu、Mo、Pb、Zn等成矿元素为特征;副矿物为磁铁矿-磷灰石-锆石组合,并富含硫化物;在A-C-F图解中落入Ⅰ型花岗岩区,岩体含矿性好,表现出一定的成矿专属性[8]。

华里西期酸性侵入岩体多出露于矿田北东部,主要为五垛山岩体,为矿田内规模较大的成矿岩体。沿岩体边部可见大量伟晶岩发育,尤其在岩体与二郎坪群接触部位更是如此。岩体同位素年龄为299~366 Ma,伟晶岩的年龄为198~233 Ma,表明该岩体经历了长期的降温和结晶过程,为区内金银、多金属元素富集提供了充分的保障。区内富集元素主要为Au、Bi、Ag、Mo、W、As、Cu等,强富集元素为Bi、Au、Mo、W、Ag,与岩体的微量元素富集特征相同,由此生成了区内一系列的金、银、多金属矿(化)点和矿床,该类矿(化)点和矿床多沿岩体周边发育。沿华力西期和燕山期岩体,尤其是燕山期岩体的内接触带,可见大量金、银、多金属矿及化探异常呈环带状分布,局部受构造影响,矿体和化探异常随岩体变形而呈NW向展布,说明不同的小斑岩体具有一定的成矿专属性。上述特征表明成矿与这2期岩浆活动有明显的成生联系。

3 矿田地质特征

东山洼银多金属矿田位于秦岭褶皱系北秦岭褶皱带东段南支,朱阳关—夏馆断裂带北侧,大场背斜北翼。区域上岩浆活动频繁,构造作用强烈,变质作用广泛发育,处于万沟成矿带与NE向隐伏断裂2个不同成矿单元的交叉部位[9]。矿田内金、银多金属矿床(点)沿朱—夏断裂带、二郎坪群地层和大场背斜倾伏区集中分布,具有成群、成带分布的特征,明显受地层、构造、岩浆等因素控制。矿床(点)与古火山机构关系密切,自火山中心向外具有铜矿床、铅-锌-铜多金属矿床、金(银)矿床、铁(铜)矿床的变化规律[10]。

铜矿床分布于火山喷发中心带内部的火山熔岩中,主要为细碧岩型铜矿,典型矿床为大河铜矿。矿体上部呈层状、似层状,下部呈细脉状、网脉状,矿体主要赋存于富钠质的细碧角斑岩系中,且位于酸性与基性火山岩岩性界面或偏近酸性岩一侧,与围岩产状一致[11]。自上向下,矿石中硫化物增多,铜品位逐渐变富,具有沿走向及倾向延伸较大、连续性较好的特征。

铅-锌-铜多金属矿床主要为含多金属的重晶石脉,典型矿床为嵩县上庄坪多金属矿。矿体产于酸性火山岩及其上部凝灰岩夹层中,其中重晶石、铅、金、银含量均较高。矿体上部围岩为酸性凝灰岩,下部围岩为石英角斑岩,直接围岩为重晶石层。矿(化)体呈层状、透镜状产出,与围岩地层产状一致。主要矿石矿物为黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿、方铅矿等,主要脉石矿物为重晶石和石英。矿体自中心向外部呈块状—浸染状—脉状和角砾状发育[12-13]。主要可见重晶石化、绿泥石化、硅化、绢云母化等,重晶石化向矿体上部变强,硅化、绢云化向下部变强,硅化强度与矿石含量成正相关。

金银多金属矿床在二郎坪群中最为发育,目前已发现的金矿床主要有高庄金矿、万沟金矿、梅子沟金矿、棉树洼金矿、竹园沟金矿、长蛇沟金矿,银多金属矿床有银虎曼、银洞沟、卢家坪等大型矿床[14]。矿床类型主要为蚀变岩-石英脉型,其中石英脉型矿床金品位较高,方铅矿化与银含量成正相关。含矿围岩为火神庙组顶部变细碧岩、角斑岩夹凝灰岩。黄铁矿化硅质岩为该类矿床的主要找矿标志。受后期构造作用影响,含矿岩石变质变形强烈,同时可见矿体局部有强富集现象。岩石化学元素分析表明,矿床成矿物质来源于火神庙组火山岩,与块状硫化物矿床一致。

铁(铜)矿床多分布于二郎坪群火山岩铁(铜)矿化层内,矿体(层)与岩层产状一致,与火山作用生成关系密切。铁(铜)矿化层自西向东见于卢氏汤河、西峡太平镇、桐柏毛集等地,多沿火山喷发中心带内部或二郎坪群与北部岩体的接触部位分布,根据其矿石类型可进一步划分为矽卡岩型、磁铁石英岩型、细碧岩型和大理岩型矿床。矿田内已知成型的铁矿床主要为矽卡岩型,品位较富,主要矿石矿物为磁铁矿,次有黄铁矿和黄铜矿,自上向下,矿石中硫化物增多,主要可见黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物,铜含量逐渐增多。

4 找矿标志

(1)地层。二郎坪群火神庙组顶部—大庙组底部火山熔岩-火山碎屑岩系为区内的主要含矿层位,其中的黄铁矿、重晶石层,普遍有金矿化显示,是伴生金、银矿的主要层控矿床类型。

(2)构造。区内NWW向断裂与NE向断裂交汇处,是区内燕山期岩浆热液矿床的主要赋存部位。地层不整合面、岩性突变面及层间破碎带是含矿热液的有利就位场所。岩浆在就位末期冷凝阶段,受区域应力作用,形成张性断裂或节理,该类断裂或节理构成了含矿热液的活动场所,同时也是矿体发育的主要部位。

(3)岩浆岩。区内华力西期重熔型花岗岩的内外接触带是寻找石英脉-蚀变岩型金矿的有利地带,晚燕山期花岗岩的外接触带是石英脉型金矿的找矿有利部位。燕山期花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英斑岩、爆发角砾岩、长英质岩脉的产出,与多金属矿床及矿化密切相关,在岩脉发育处,多为矿化集中区,不同的小斑岩株具有独特的成矿专属性,成为寻找该类矿床或矿体(或矿化体)的直接标志。

(4)蚀变。区内与金、银多金属矿化关系密切的蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、碳酸盐化、高岭石化、赤铁矿化等,与铅锌、铜等矿化相关的蚀变主要有重晶石化、方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化、黄铁矿化。

(5)重砂异常。区内重砂异常中,与金矿相关的主要有金、金铅、金铜、金汞、金铅汞、铅金等组合异常,为直接找矿标志。

(6)地球化学异常。五垛山岩体中Bi、Au、Mo、W、Ag等强富集,其中Au的强度和规模直接反映了矿化的强弱与成矿规模。燕山期岩浆岩由内至外,形成了Mo、Mo-Cu、Cu、Cu-Pb-Zn-Ag、Au-As-Sb、F等元素分带,对应了区内钼、铜钼、铜、金及萤石矿体的分布[15]。二郎坪群Cu、Zn-Cu -Pb、Ag-Au- Ba、Au-Sb-As等元素组合为区内寻找海底喷流型金属硫化物矿床指明了方向。

(7)地球物理异常。区域重力异常陡变带,尤其是重力异常0等值线及环形异常部位,为区域构造线和岩体发育部位,也是重要的间接找矿标志。

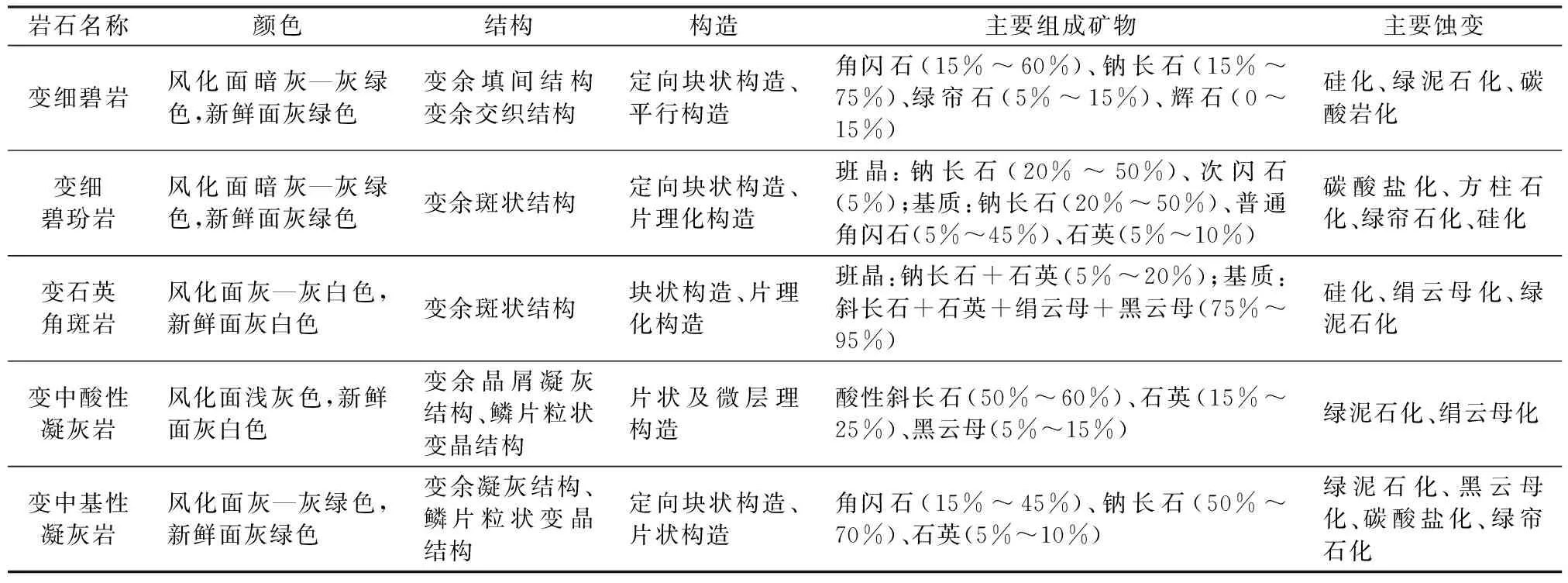

5 找矿前景

东山洼矿田找矿靶区的成矿地质特征见表2。

表2 找矿靶区成矿地质特征

6 结 语

分析了东山洼银多金属矿田地质特征,并圈定了洞青沟金铜矿找矿靶区、三里壕金铜矿找矿靶区、孤山坪银铅锌多金属矿找矿靶区以及窑场沟铅锌矿找矿靶区,可为矿田后续找矿工作提供有益参考。