刚果(金)加丹加省沙比图吧铜矿床地质特征及找矿方向

刘洪微

(华北有色工程勘察院有限公司)

沙比图吧铜矿区位于刚果(金)加丹加省利卡西市正西方向约16 km处,中心地理坐标为E 26°35′00″,S 10°57′30″。沙比图吧铜矿区的地质勘查工作从2010年开始展开,目的是寻找刚果(金)—赞比亚铜钴矿带上的典型层状沉积铜钴多金属矿,已初步发现了3层铜矿体以及若干小规模铜矿(化)体,经初步估算,铜资源/储量超过2万t,平均工业品位超过3%[1]。本研究通过详细分析沙比图吧矿区地质特征、矿床地质特征,并对矿区找矿方向进行探讨,为该区下一步找矿工作提供有益参考。

1 区域成矿地质背景

沙比图吧铜矿区大地构造位置处于近SN向的东非大裂谷中段西侧NW向分支裂谷内的加丹加(Katanga)弧形构造带内(图1)[2]。加丹加弧形构造带总体上呈向东北突出的弧形展布,在科卢韦齐与利卡西之间呈EW向,经利卡西向东南经卢本巴希进入赞比亚境内,呈NW—SE向,在南东端转为SN向。加丹加弧形构造带全长约630 km,宽60~100 km,控制了区域内铜钴多金属矿床的产出[3-5]。该弧形构造带自南向北可以划分为5个构造单元即加丹加高地、复向斜带、穹隆区、外部褶皱逆冲带和前陆带,沙比图吧铜矿区即位于外部褶皱逆冲带。

图1 刚果(金)—赞比亚铜钴矿带区域地质特征

2 矿区地质特征

2.1 地 层

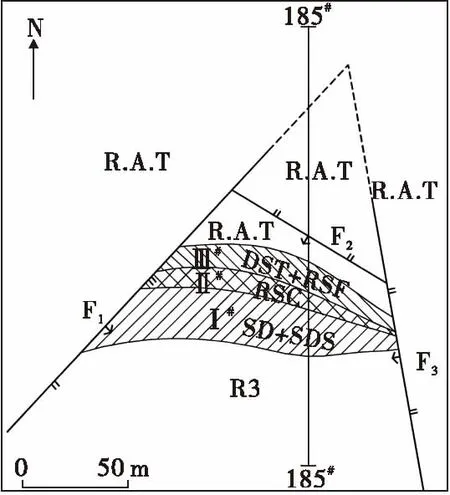

沙比图吧铜矿区出露的地层主要为加丹加超群的罗安群和第四系,地表未见有岩浆岩出露。罗安群地层自下而上可进一步划分为R.1(R.A.T)、R.2(Mines)、R.3(Dipeta)组(图2)。R.1组主要由灰色蜂窝状硅土岩、灰白色块状白云岩和灰色薄层状滑石化黏土岩组成,硅土岩中含砂质、黏土质,局部孔雀石发育,可富集形成矿体。R.2组又称矿山组,是整个加丹加铜矿带主要的赋矿地层,是一套以白云质页岩、白云岩和粉砂岩为主的岩石组合,根据岩性不同,自下而上可划分为3个岩性段,可进一步划分为DST、RSF、RSC、SD、SDS、Cg层。其中,DST层主要为灰白色、灰质白云质黏土岩,灰色块状白云岩;RSF层主要为灰白色薄层状白云岩、硅化白云岩,局部发育有蜂窝状孔洞;DST+RSF层厚度一般小于15 m,该层为矿区主要的含矿岩层;RSC层主要为灰色—灰白色蜂窝状硅土岩、灰白色块状硅化白云岩,厚约10 m,为矿区的次要含矿层之一;SD层主要为灰色片岩、页岩、黑色碳质板岩;SDS层主要为灰色板岩与土黄色薄层状黏土岩互层;SD+SDS层亦为矿区主要的含矿岩层,厚21~25 m;Cg层主要为灰白色白云质角砾岩,厚度大于7 m。R.3组由页岩和砂质片岩组成,发育白云岩和石灰岩夹层,常可见零星铜矿化。第四系主要由砂质黏土及残坡积物组成,多分布于沟谷等负地形,为矿区主要的盖层。沙比图吧铜矿区地层整体倾向10°,倾角一般大于82°。在矿区东部,受断层影响,地层倾角相对较小,但也大于75°;在矿区西部,受构造(褶皱和逆冲断层)影响,地层在深部有倒转现象,局部近于直立。

图2 沙比图吧铜矿区地质特征

2.2 构 造

矿区内构造以断层为主,分布有3条较大断层F1、F2、F3。F1断层位于矿区西部,为正断层,地表出露宽约6~8 m,倾向约155°,倾角约80°;F2断层位于矿区北部,为逆断层,地表揭露宽度为3~5 m,倾向约213°,倾角约75°;F3断层位于矿区东部,为逆断层,地表出露宽14~18 m,倾向约260°,倾角约80°。F1、F2、F3断层在一定程度上切割矿体,使矿体的连续性遭到破坏,但F2、F3逆冲断层使矿体抬升至浅部,有利于矿体的勘查和开采。矿区局部发育褶曲、挠曲等,使局部地层发生倒转。

2.3 变质作用

矿区内普遍发育低级区域变质作用,主要表现为细粒泥砂质岩石普遍发育变晶、变余结构,板状构造;RSC岩性段中石英颗粒和硅质胶结物均发生重结晶。区内局部发育动力变质作用,主要表现为页岩、黏土岩的滑石化和弱石墨化。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

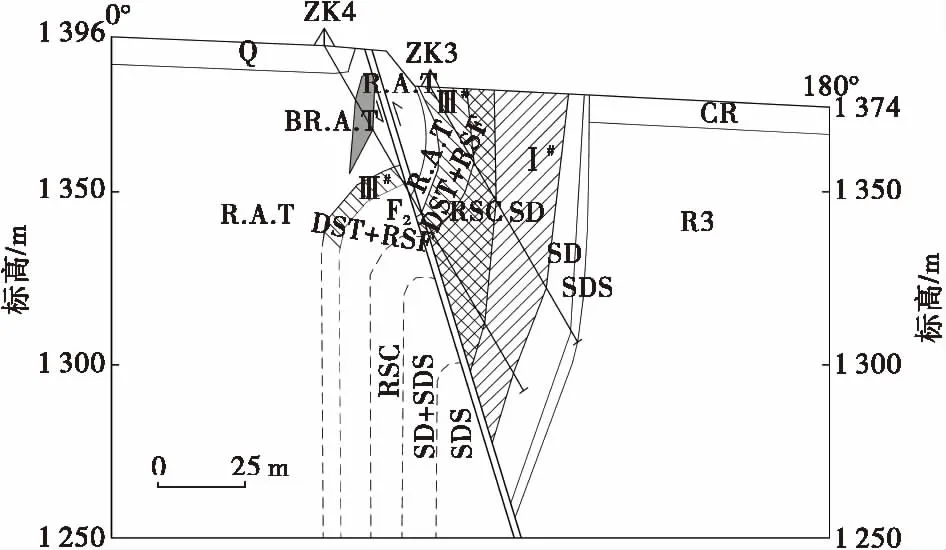

矿区内已圈定出了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3层具有工业开采价值的矿体,分别赋存于DST+RSF、RSC、SD+SDS岩性层(图3)。该3层矿体均呈层状、似层状或大透镜体状,总体倾向约260°,倾角较大(约90°),仅东部以及深部(受断层影响)倾角略缓,但一般大于75°。Ⅰ层矿体平均厚度约10 m,走向延长约110 m,倾向控制延深为22~80 m,矿体品位为0.5%~10.17%,平均为1.95%。Ⅱ层矿体平均厚度约7 m,走向延长约118 m,倾向控制延深为26~80 m,矿体品位为0.5%~8.13%,平均为1.30%。Ⅲ层矿体平均厚度为20~26 m,走向延长约128 m,倾向控制延深为62~92 m,矿体品位为0.5%~25.83%,平均为4.02%。另在R.A.T组中见有近10 m厚的孔雀石矿化,矿化相对较弱且连续性差,矿化体总体品位较低。

图3 185#勘探线剖面

3.2 矿石特征

区内自地表至100 m深度内为氧化矿(化)带,100~120 m深度为过渡带,约120 m深度以下为原生矿(化)带。氧化带的矿石矿物主要为葡萄状、薄膜状、浸染状、斑点状孔雀石,其次为少量硅孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿等。原生带矿石主要为细粒他形黄铜矿、浸染状—脉状辉铜矿,少量斑铜矿、硫铜钴矿、水钴矿等。

4 矿床成因及控矿因素

刚果(金)—赞比亚铜钴矿带发育众多的与沙比图吧铜矿类似且规模不等的同成岩层状沉积铜钴矿床,如Luishia、Kamoya、Tenke、Fungulume、Kamoto、Kolwezi、Sicomines、Kansuki、Shitulu等。该类铜钴矿床的形成一般经历了同成岩期、同造山期和表生富集期等3个成矿期次,以同成岩期为主。同成岩期,经历了蒸发的海水向盆地底部迁移,并与基底岩石发生水岩反应,逐渐演化成富集了放射性成因Sr以及成矿金属(Cu、Co、Ni、PGE等)的热卤水。矿山组丰富的有机质和蒸发结核、细层等促进硫酸盐细菌还原反应的发生,释放出了大量硫化氢气体[3-6]。硫化氢气体与对流循环含矿热卤水遭遇,从而沉淀出细粒金属硫化物,并在矿山组主岩中呈浸染状、结核状、透镜层状产出。成岩期沉积物中有较多的原生空隙,进一步促进流体在矿山组中侧向迁移,从而形成了层状矿体。同造山期大约发生于750~512 Ma,卢菲利造山运动使得同成岩期形成的金属硫化物进一步活化、迁移、富集,并在有利的构造位置沉底形成富矿床。表生富集期主要是在同造山以后漫长的历史时期中,部分矿体因构造运动等因素与表生氧化环境建立了联系,从而被氧化形成了高品位的氧化矿石[7]。

沙比图吧铜矿床与刚果(金)—赞比亚铜钴矿带内的铜钴矿床非常相似,地层控矿特征明显[8-9]。沙比图吧铜矿床主要的含矿层为罗安群矿山组(Mines)DST+RSF、RSC、SD+SDS等岩性层,与区域赋矿地层层位一致。矿体产状随地层产状的变化而变化,矿体厚度也随地层厚度相应变化,如在矿化较好的地段,Ⅰ、Ⅲ矿层厚度随地层增厚而增加,Ⅱ矿层在整个RSC层均具有较好的矿化;在矿化较弱地段,Ⅰ、Ⅲ矿层厚度减少,Ⅱ矿层夹石含量增加。矿体除了受地层控制外,在一定程度上还受构造控制,在沙比图吧矿区主要表现为受F2逆断层控制。F2断层将上盘矿体向浅部推移,在一定程度上决定了矿体的产出状态。

5 结 论

(1)矿石在地表受氧化淋滤作用,铜钴元素在地表淋滤、分散,孔雀石、铜树、钴草成片大面积发育;人工或机械采坑(井、洞)、老旧废矿堆(铜钴含量较高)等;孔雀石化、赤铁矿/褐铁矿化、滑石化、碳酸盐化、硅化等矿化蚀变发育;土壤地球化学测量铜异常面积大、强度高、浓集中心明显区域。上述区域为矿区的直接找 矿标志[10-11]。

(2)在铜钴矿化带内,铜钴元素含量高,造成植被毒化,植被稀疏低矮地区;罗安群,尤其是矿山组地层;倒转背斜轴部、逆冲推覆构造、逆断层上盘、韧性剪切带控制的强变形带等,为找矿间接标志[12-14]。

(3)目前,初步揭露的矿体以氧化矿石为主(100 m以浅,部分钻孔未穿透矿体),而深部应具有相当规模的原生矿石,资源/储量有可能远远超过氧化矿石,如毗邻的卡莫亚矿区在穿透氧化矿体后约300 m深处又发现了原生矿体[15]。此外,矿区出露的地层以罗安群为主,而罗安群是矿区乃至整个矿带上重要的含矿地层,因此,矿区外围的罗安群尤其是矿山组出露或浅埋藏的区域也为具有重要找矿潜力的靶区。矿区下一步勘查应注重基础地质填图工作,查明地层层序、分布特征,厘清构造产状、性质、序次以及与矿化的关系等;结合物探、钻探等手段,重点查明深部以及外围矿(化)体发育情况,实现增资扩储。