快速康复理念下多模式镇痛在腹腔镜胆囊切除术中的应用研究

胡若男,胡超华

随着微创术式的革新及发展,腹腔镜技术逐渐被用于多种疾病的临床治疗,凭借其微创、安全、患者预后理想等优势获得广泛的认可[1]。相关研究认为,即便腹腔镜手术相对于开腹手术对机体创伤小,但作为一种有创术式,仍可因应激反应影响机体的免疫系统功能[2],致术后恢复延迟。据不完全资料统计,当前临床约60%患者存在术后疼痛治疗不足的情况[3],需引起重视。快速康复外科理念是一种减少患者应激反应、促进其病情恢复的学问[4],能通过在围术期应用多种已被证实有效的方法加快患者术后康复速度和恢复效果[5]。在腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)前后应用快速康复外科理念所推荐的多模式镇痛方案能有效缓解患者术后疼痛,改善患者依从性,提高其对治疗的满意度[6]。本研究探讨了快速康复理念下多模式镇痛在LC术围手术期的临床应用价值,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2014年6月~2015年10月于我院行LC治疗的患者120例,均符合《肝胆外科学》[7]中关于胆囊结石或胆囊息肉的诊断标准和LC治疗适应证。其中胆囊结石82例[男性34例,女性48例;平均年龄(50.2±4.2)岁],胆囊息肉 38例[男性 16例,女性 22例;平均年龄(50.0±4.4)岁]。排除标准:合并自身免疫性疾病、严重的脏器功能障碍、凝血功能障碍、精神疾病或恶性肿瘤患者,排除孕期或哺乳期妇女。采用随机数字表法将120例患者分为两组,两组患者上述基线资料比较,差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

1.2 LC手术与麻醉 参考《肝胆外科学》[7]中相关要求及操作规范完成LC手术。在对照组,予以常规镇痛措施,包括术前麻醉谈话、术中麻醉诱导(芬太尼、咪达唑仑、丙泊酚、维库溴铵)、术中麻醉维持(丙泊酚、维库溴铵、芬太尼)、术后药物镇痛(曲马多、酸氯酚酸钠、盐酸哌替啶等),必要时予以自控静脉镇痛泵;在研究组,在快速康复理念下予以多模式镇痛方案:①成立疼痛管理团队,按照快速康复外科标准化流程对团队成员统一培训,针对不同患者拟定个性化的疼痛管理方案。②对患者及其家属进行快速康复外科理念宣教,使其加深对相关内容的认知程度,为其正确认识术后疼痛、辅助医师评估术后疼痛缓解情况提供知识储备。③术前予以舒芬太尼联合羟考酮超前镇痛,术中予以硬膜外麻醉(布比卡因和吗啡)、维持麻醉(瑞芬太尼静脉泵注和七氟醚吸入),术毕排尽腹腔内二氧化碳并应用生理盐水冲洗腹腔。④在术后48 h内使用自控式硬膜外镇痛泵镇痛(布比卡因和吗啡),48 h后改服镇痛药物镇痛(曲马多、酸氯酚酸钠、盐酸哌替啶等),控制补液,根据实际情况调整用药剂量。

1.3 疼痛评估标准 以休斯顿疼痛情况调查表(Houston pain outcome instrument,HPOI)[8]中的疼痛程度部分作为疼痛评估的依据,该部分采用0~10分数字评分法评估,得分越低则术后疼痛控制效果越差。

1.4 睡眠质量评估标准 以匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)[9]作为睡眠质量的评估依据,该量表涵盖19个自评和5个他评条目,用于评估近1个月睡眠质量,总分为0~21分,得分越高,则睡眠质量越差。

1.5 统计学方法 将数据输入至SPSS 19.0统计学软件并进行分析,计数资料采用x2检验,计量资料以(±s)表示,采用独立样本的 t检验,以 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围术期相关指标比较 两组均顺利完成手术,无手术失败病例。研究组术后首次排气时间、首次排便时间、进食恢复时间、下床活动时间和住院时间均明显短于对照组,差异有显著性统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组围术期相关指标(±s)比较

表1 两组围术期相关指标(±s)比较

与对照组比,①P<0.05

例数 排气时间(h) 排便时间(h) 进食时间(h) 下床活动(h) 住研究组 60 15.3±2.9① 30.6±4.3① 6.8±2.1① 4.8±1.4①对照组 60 19.2±3.1 45.2±5.3 9.2±2.4 7.2±1.6院日(d)3.3±1.2①4.8±1.4

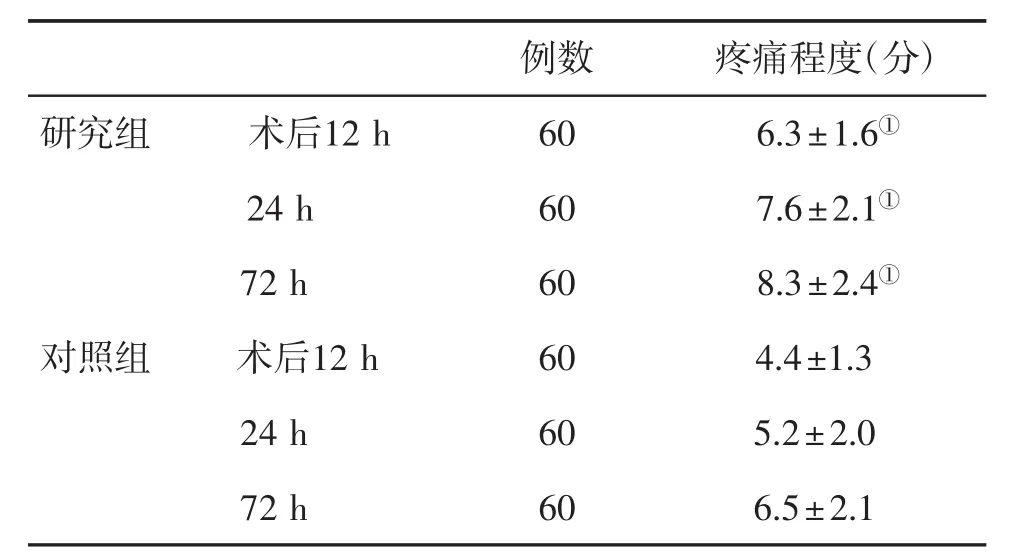

2.2 两组术后疼痛程度评分结果比较 在术后12 h、24 h、72 h时,研究组患者疼痛程度、疼痛对生活的影响和疼痛控制满意程度等HPOI评估项目评分结果均明显高于同期对照组,差异有显著性统计学意义(P<0.05,表2)。

2.3 两组术后睡眠质量评估结果比较 在术后12 h、24 h、72 h时,研究组PSQI评分结果均明显低于同期对照组,差异有显著性统计学意义(P<0.05,表3)。

表2 两组术后疼痛程度评分(±s)比较

表2 两组术后疼痛程度评分(±s)比较

与同期对照组比,①P<0.05

例数 疼痛程度(分)研究组 术后12 h 60 6.3±1.6①24 h 60 7.6±2.1①72 h 60 8.3±2.4①对照组 术后12 h 60 4.4±1.3 24 h 60 5.2±2.0 72 h 60 6.5±2.1

表3 两组术后睡眠质量评分(±s)比较

表3 两组术后睡眠质量评分(±s)比较

与同期对照组比,①P<0.05

例数 PSQI评分(分)研究组 术后12 h 60 15.8±3.2①24 h 60 13.4±2.8①72 h 60 10.6±1.9①对照组 术后12 h 60 18.6±3.5 24 h 60 17.5±3.2 72 h 60 15.8±2.8

2.4 两组术后并发症发生情况比较 两组患者术后相关并发症发生率比较,差异无显著性统计学意义(P>0.05,表4)。

表4 两组术后并发症发生率[n(%)]比较

3 讨论

随着腹腔镜技术的革新及临床医生经验的积累,LC逐渐成为非复杂性胆石症患者治疗的首选术式之一[10],为患者获得理想的治疗效果及预后恢复效果提供了条件。据不完全资料统计,即便微创术式能在较大程度上减轻患者术后疼痛症状,但因其有创性仍有约65%以上患者在术后1 d内出现中度以上的疼痛症状[11],严重时可因过度应激反应引起血流动力学波动,增加心脑血管疾病发生的风险[12],对患者健康恢复不利。因此,即便是在微创外科,仍需要研究快速康复外科理念的应用问题。

快速康复外科理论最早在本世纪初由Kehlet et al外国学者提出[13],以通过多学科合作、应用循证医学论证的有效措施,最大限度地减轻手术应激反应及疼痛症状为宗旨[14],为患者获得良好的预后提供条件。近年来,中国学者在快速康复外科领域也作出了很多尝试,在肝胆、泌尿、心胸外科等进行了广泛的研究和应用。尤振兵等[15]学者认为,多模式镇痛作为快速康复外科理论所推崇的镇痛模式之一,能通过联合快速通道麻醉、选择切实可行的优质围术期镇痛方案、指导患者术后早期活动等方法,优化围术期镇痛效果,避免疼痛反应加剧患者应激症状,影响其健康的恢复效果。本研究也证实,在围术期应用多模式镇痛方案的研究组患者术后疼痛缓解情况及睡眠质量提升效果均明显优于予以常规镇痛措施处理的对照组患者,与厉周等[16]报道结论基本一致,证实在LC围术期应用快速康复外科理念下的多模式镇痛方案,对缓解患者疼痛症状、促进其康复的提升具有积极的影响。

此前有研究指出,围术期疼痛的产生是组胺、5-羟色胺、缓激肽、前列腺素等多种物质综合作用的结果[17],机体受到手术创伤时前列腺素就开始产生并释放,引起疼痛反应。常规镇痛措施多集中于术后实施,无法从根源上减轻疼痛症状,而多模式镇痛方案则以快速康复理念为基础,贯穿于围术期的始终,能联合不同镇痛药物及镇痛方案达到理想的镇痛目的。该方案不仅可通过阻断疼痛发生的病理和生理机制的不同时相或靶位的方式,减轻机体对疼痛的敏感程度,有效维持机体内环境的稳定,调节术后应激状态[18],还可促进胃肠道功能恢复、帮助患者早日下床活动[19],对缩短住院时间、节省住院费用等有利。本研究也发现,多模式镇痛方案的实施需以建立快速康复外科团队为基础,需院方组织成立一个专业的操作团队,团队成员各司其职、分工合作,为后续宣教、康复计划的拟定、疼痛评估、镇痛药物的选择等环节的顺利实施提供条件。

有学者[20-24]还在报道中指出,快速康复外科具有良好的卫生经济学价值,对节省医疗成本、提高卫生资源利用率等有着积极的意义。本研究虽取得一定的成果,发现快速康复理念下多模式镇痛方案在LC手术的临床治疗中具有较高的应用价值,但受样本量、受试者体质、疼痛耐受程度、依从性等因素的影响,并未将经济学指标作为重点研究,将来需要扩大样本量并尽可能排除相关干扰因素后将其作为后续研究课题,展开深入的分析,以获得更严谨、科学、全面的结果报道。

综上所述,将快速康复理念下多模式镇痛方案用于LC手术的临床实践中,能有效缓解患者术后疼痛症状、改善睡眠质量,对促进患者康复,加速恢复效果具有积极的临床意义。