内外之间,即景生情

——中国古代建筑、文学与艺术中的栏杆

李路珂/LI Luke

栏杆作为一种历史悠久的建筑构件,是设于楼台、水边或场所边界的横栏或矮隔断,上有横梁可以扶手,下立短柱以支撑横梁,功能与现代建筑之“扶手”相似。栏杆并非结构之关键,亦非遮风避雨之必需,但作为一种人性关怀的产物,它始终有着特殊的场所意义。

本文试图对栏杆的意义和形式进行历史回顾,进而探讨栏杆的丰富内涵。

1 “栏杆”的早期形态

1.1 关于“栏杆”的古代文字与图像

“栏杆”古称“阑干”,宋《营造法式》称之为“钩阑”或“勾栏”,并列举了8种见于宋代以前文献中的名称,包括“棂槛”“轩槛”“㰍”(栊)“梐牢”“阑楯”“柃”“阶槛”和“钩阑”。各名称的所指略有区别。

“槛”是先秦时期使用的栏杆名称,意义比较宽泛,可以指高楼、高台的栏杆扶手,也可指场地边界的栅栏,或监禁人犯、动物所用的牢笼。《山海经》记载昆仑之墟上有“木禾”(谷类生长地),“面有九井,以玉为槛”[1],其中“槛”用来指井边的玉石围栏。《吕氏春秋》记载管子在鲁国被捕,“鲁束缚而槛之”[2],其中“槛”指用牢笼监禁。《楚辞》是先秦文学中最富浪漫色彩的作品,其中较早地描绘了高楼和高台的栏杆。《楚辞•招魂》以“高堂邃宇,槛层轩些”描绘屈原华丽的旧居,由栏杆(槛)围护着层层轩廊,王逸注:“纵曰檻,横曰楯”[3]卷9,则“槛楯”指木条纵横交错制成的栏杆。“栊”指稀疏的“槛”,西汉班倢伃有“房栊虚兮风泠泠”的辞句,唐人颜师古注 :“栊,疏槛也”[15]卷97。

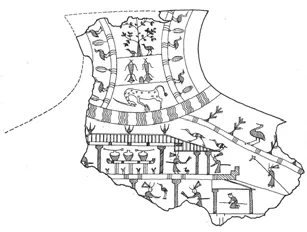

先秦时期没有完整的建筑实物留存至今,但在这一时期的铜器中可以看到栏杆的形象。在山西长治出土的一件战国铜器上,线刻一幅“宴饮图”,用“剖面”的形式表现了一座高台建筑,在高台的边缘有矮墙式的围栏 (图1)。容庚《殷周青铜器通论》著录的一件西周铜器,则更加细致地表现了栏杆的形象:其下部仿作建筑形式,正面中间开门,门外左右有栏杆,栏杆作“田”字形,栏内二人相向而跪[19]32(图2)。此种由杆件纵横交错制成的“田”字形栏杆,可能就是王逸所说“槛楯”的具体表现。

1.2 “干栏”——以栏杆命名的古老建筑类型

中国南方地区和东南亚地区为适应潮湿炎热的气候,发展了架空楼居的居住形态,这种住宅类型从远古一直延续到近代,在传统民居中还有留存(图3、4)。这类建筑至迟在唐宋时被命名为“干栏”“高栏”或“麻栏”,即现在所称的“干栏式建筑”。如《旧唐书•南蛮列传》载南平獠人“并楼居,登梯而上,号为干栏”[4]卷197;宋《太平寰宇记》载窦州(今广东省高州县)风俗,“悉以高栏为居,号曰干栏”[5]卷163;獠人“依树积木以居其上,名曰干栏。干栏大小,随其家口之数”[5]卷178;《岭外代答》载南蛮习俗“民编竹苫茅为两重,上以自处,下居鸡豚,谓之麻栏”[6]。

在“干栏”“高栏”和“麻栏”建筑中,“栏”既可以指二层居住空间的栏杆,也可以指一层院落的围栏。古人以“栏”命名此类建筑,体现出栏杆对于建筑类型学的重要性。

2 栏杆的意义

战国至秦汉是中国高台建筑兴盛的时期,设置栏杆可防止人们从高处坠落,成为高台或高楼的基本安全保障。汉代出现了大量描写建筑的辞赋,并有大量带有建筑形象的画像石、随葬陶楼留存至今,从中可以看到栏杆的文学意象与视觉形象。在两汉辞赋中,栏杆成为描写高楼所不可或缺的要素。究其原因,楼台上的栏杆位于建筑的边界,具有适度的通透性,是沟通建筑内外的主要界面,栏杆的内部可供人凭栏远眺,触景生情的场所应运而生;而栏杆的外部则变成人物出场的“台口”,高台下面的人们从远处便可看到栏杆界定的“舞台”,以及“舞台”上凭栏远望的人物主角。这使得由栏杆衬托的部分成为高台建筑的视觉中心,而栏杆也自然成为高台建筑的装饰重点。

2.1 内外之间

关于栏杆通透性的表述,可以在西晋诗人张载对东汉《鲁灵光殿赋》2)的注释中看到。《赋》云:“长途升降,轩槛曼延”“长途升降”指飞廊连接高台上下,“轩槛”指栏杆。张载注:“轩槛,所以开明也”[16]卷11,其中“开明”一词极为重要,点明了栏杆沟通内外、为建筑空间带来通透、开敞和光明的重要意义。

1(战国)山西长治分水岭战国墓出土鎏金铜匜上的线刻高台建筑宴饮图(摹本):以“剖面”形式绘出高台边缘的栏杆(图片来源:文献[21]图11)

2(西周)兽足方鬲上的“田”字形勾栏(图片来源:文献[19]图版17-33)

3(东汉)广州南郊出土的“干栏式”陶楼(图片来源:文献[23]7)

4 云南勐腊湖畔傣族民居“干栏式建筑”( 图片来源:文献[29]图版31)

2.2 凭栏远眺

关于“凭栏远眺”的情景,则可以追溯到《楚辞》的描述。在《楚辞•九怀》中有“抚槛兮远望,念君兮不忘”3)[3]卷15辞句,在高楼上“抚槛远望”,即景生情,思念故国故人,此后成为中国辞赋中长盛不衰的意象,其中最负盛名的可能是南唐后主李煜的词句《浪淘沙令》:

“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难”[7]卷889。

亡国的悲痛,故乡的思念,万般情感皆在“凭栏”或“害怕凭栏”的刹那间涌出,“栏杆”所界定的场所屡屡成为文学中的特殊情境。

2.3 栏杆塑造的情境:表演空间与想象空间

在表现高台或楼阁的汉代画像中,栏杆及“凭栏远眺”的人物,往往成为画面的重心(图5),这一特点,使得栏杆所界定的场所,特别适合作为表演礼仪或乐舞的舞台。据文献记载,汉朝的帝王已经建造了专门用于乐舞表演的高台,如汉武帝曾建造“腾光台”,在台上“撞碧玉之钟、挂悬黎之磬、吹霜条之篪、唱来云依日之曲”[8];王莽时期曾在宫中建造“八风台”,“台成万金,作乐其上”[15]卷25。而考古发现的一些汉代随葬陶楼也表明,汉代民间也有在高楼上设栏杆表演乐舞的传统。河南东南部出土了一批东汉中晚期的“百戏楼”:在楼阁的二层或首层用隔墙分为前后两间,有门相通,前室的前面或三面设置栏杆,形成敞口的舞台,舞台上设乐舞百戏俑,作吹奏或起舞表演状,后室则可承担舞台中“化妆间”的功能[22]209-210(图6)。

唐宋以后的壁画和图像中表现的演出场景,逐渐变得丰富华丽,而栏杆始终是其中的重要角色。敦煌壁画中的乐舞场面是净土信仰的重要组成部分,这些乐舞多发生于舞台、舞楼或水上平台上,栏杆亦成为其中的重要布景。四川泸县石桥镇南宋墓出土的乐舞浮雕,则更加清晰地表现了舞台和“栏杆”的密切联系。这块浮雕原来可能位于墓室门洞上方,构图十分简洁,不表现任何舞台背景,而仅以一道拱形栏杆作为前景,6位女子,有的手持乐器,有的翩翩起舞,表现了几位演员在一座拱桥上,或者拱桥状的舞台上表演的场面(图7)。

在叙事性和宣教性的绘画中,栏杆还有可能表达更为丰富的暗示。高平开化寺的北宋时期壁画就是一个十分有趣的例子。高平开化寺大殿的壁画幅面现存约80m ,按照寺内碑刻和画中题记的记载,壁画大致完成于北宋绍圣丙子年(1096年),其中西壁和北壁西侧的报恩经变构图复杂多变,以四铺佛说法图为核心,在说法图之间穿插了故事场景画,共有60多个场景,均以写实性的建筑或山水片段为故事的布景。在这样一组宏大的“布景”中,出现了三种类型的栏杆(图8):

第一类位于建筑台基周围的栏杆,大多为单勾栏华版式木勾栏,是宋代较高等级建筑形制的真实写照,反映了释迦牟尼作为方国太子的身份;

第二类栏杆位于画面中的室外场地,形制较为简单,为望柱间加四条横木构成。这类栏杆一般是作为故事情节中的宫苑和郊野的边界,同时也暗示着故事情节的转换;

第三类栏杆最为特殊,位于说法图下部,尺度最大,装饰也最华丽,表现了主尊佛和诸菩萨、僧众所在的神坛基座。其画面位置恰与跪拜信众的视线齐平,并有数名身穿世俗服装的男女(代表世俗供养人)沿着基座的台阶和栏杆走上神坛。这条曲折华丽的栏杆位于壁画中最醒目处,尽管它仍然像那些更早的例子那样,承担着“舞台前景”的作用,但在这里却被赋予了更为重要的意义——它成为了宋人从世俗世界通往神圣世界的桥梁。

2.4 “勾栏”词义的演变

栏杆对于演出空间的特殊作用,还通过“勾栏”一词的意义演变清晰地显现出来。

“勾栏”,又作“钩阑”“钩栏”等,“勾栏”作为栏杆的用法大概始于汉代。西晋时崔豹所著的《古今注》,记载西汉成帝(前33年-前7年在位)所建的一座宗庙(顾成庙),在礼器和大树周围建造了“扶老拘栏”(“拘”同“勾”),并“画飞云龙角于其上”[9]。汉成帝所造的“勾栏”是可供老人依凭的栏杆,上面还有云龙等题材的彩画装饰。南朝刘宋时期段国所著的《沙州记》记载了吐谷浑地区的一座长达150步的大型木结构桥梁,“施钩栏,甚严饰”[10]转引,这里的“钩栏”(同“勾栏”)指桥梁的栏杆,同样施以华丽的装饰。

宋代的“勾栏”有两重意义:一为栏杆,二为演出场所。宋《营造法式》以“钩阑”为栏杆的主要名称,并将其分为木钩阑和石钩阑两大类,分别开列详细制度和图样。

与《营造法式》时代相近的《东京梦华录》,则记载了东京城东角楼附近的街巷中,有“大小勾栏五十余座”,其中“瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜义棚、象棚,最大可容数千人”[11],这里的“勾栏”统称规模不一、内容各异的演出娱乐场所。

5(汉)江苏睢宁双沟画像石:带有栏杆的楼台和廊庑(图片来源:文献[20]图32)

6(东汉)四层绿釉陶百戏楼,河南省淅川县出土(图片来源:文献[22]图版46)

7(南宋)四川泸县宋墓中的乐舞图像,“栏杆”成为“舞台”的象征(图片来源:文献[28]彩版47)

8(北宋)山西高平开化寺西壁南侧报恩经变中的三种栏杆[右图标黄色为类型一,蓝色为类型二,红色为类型三。图片来源:本文作者与广州慕光科技有限公司合作采集的高清影像(8a),清华大学建筑学院2016年测绘图(8b)]

9《营造法式》小木作制度钩阑图 (左为“重台钩阑”,右为“单钩阑”,故宫本。图片来源:文献[17]卷32)

10(东汉)山东微山县两城镇出土画像石(曲阜孔庙藏,图片来源:文献[24]卷1:162)

11(东汉)陕西神木县出土画像石(陕西省考古研究院藏,图片来源:文献[24]卷2:310)

12(东汉)河南焦作出土的五层灰陶仓楼,栏杆上用直棱和方胜相间(图片来源:文献[22]图版6)

13(东汉)河南密县出土灰陶仓楼,栏杆上用“勾片造”(图片来源:文献[22]图版19)、方胜等形式,也有直接在栏板上绘制云气纹样

元明以后,“勾栏”被作为专指演艺场所的词语,它的本意逐渐被遗忘。在明清学者的考证中,宋代以后的“勾栏”,已不再有演出场所以外的意义,如明中叶顾起元所著的《说略》称:“宋世以来名教坊曰勾栏,而他用则否,亦沿习,未知所始也”。4)[12]

3 栏杆形式的演进——以《营造法式》“钩阑”为中心

由于上述视觉上和心理上的重要性,栏杆一直是建筑上重点装饰的部位。如张衡《西京赋》所描写的汉长安未央宫“三阶重轩,镂槛文㮰”[16]卷2,指未央宫有三层台,各层栏杆(槛)和檐部(㮰)有雕镂和纹饰;汉代《风俗通义》还记载,汉文帝时期的未央宫前殿“轩槛皆饰以黄金”[13],其中栏杆(轩槛)更是装饰的重点。

3.1 《营造法式》“钩阑”的主要形式要素

宋《营造法式》是目前所知的古籍中对栏杆形式记载最为详细者,其中11卷共4000余字、图9幅5),记载了“钩阑”各部位的名称、尺寸和做法。关于该书记载的钩阑制度,已有梁思成[18]、竹岛卓一[31]、陈明达[33]、潘谷西、何建中[32]等前辈进行了注解和图像复原,又有梁思成[35]、王璞子[36]等前辈对清代建筑制度中的栏杆制度进行了考订。本文因篇幅所限,不再引述前贤成果,仅扼要叙述《营造法式》钩阑的基本要素,以便下文展开其形式源流的探讨。

《营造法式》详细记载了一种流传广泛、极富装饰性的典型样式——“单钩阑”,及其更为高大复杂的变体——“重台钩阑”(图9)。

“单钩阑”和“重台钩阑”都是独立的柱梁式结构。石钩阑的外形完全模仿木钩阑,只是将部分榫卯连接的构造方法改为浮雕或透雕。钩阑按照适当的长度分为小间6),分间或转角处设小型立柱,柱头高于扶手时称“望柱”7),若小柱不出头,则称为“蜀柱”或“矮柱”。立柱间安3~4道横梁,其中最下方的横梁紧贴地面,称为“地栿”;最上的横梁即扶手,称为“寻杖”8)。单钩阑居中的横梁称为“盆唇”9),其形状扁平,将每间钩阑的构图划分为上下两段;若是重台钩阑,则在盆唇和地栿之间再增加一道横梁,称为“束腰”。各横梁之间又加蜀柱、云栱、华版等装饰性构件,如果不用华版,可以在蜀柱间加几道横向的细木条,称“卧棂”,或者采用纵横交错的细木条,称为“条桱”,拼出“勾片”“卍字”等几何图案。

3.2 “单钩阑”的雏形

从山东微山县两城镇出土的东汉画像石可以看到(图10),《营造法式》所述的水平方向施以寻杖、盆唇、地栿,分为上下两段,各段之内加以蜀柱和卧棂的构图形式,在东汉时期已经具备了雏形;这一构图在文献中还可追溯到更早的时期:如西汉杨雄《甘泉赋》有“据軨轩而周流”之句,唐颜师古注:“軨者,轩间小木也。字与棂同”,[15]卷87[16]卷7可知“軨”“棂”等描述的就是蜀柱和卧棂等小型构件。此外,在陕西神木县出土的一件东汉画像石(图11),清晰地显示出“望柱”的做法。曹魏明帝所建的景福殿,在造型上有更多的变化:“棂槛邳10)张,钩错矩成,楯类腾蛇,槢以琼英,如螭之蟠,如虬之停。”[16]卷11据《营造法式》对此句的解释,“棂槛”指栏杆,“楯”指栏杆上的横木,“钩错矩成”指栏杆上“错为方斜之文”[17]卷2。实际上,运用细木条拼接装饰纹样的方法,在汉代建筑中已得到发展,在这一时期的建筑图像中,我们已经可以看到直棱、勾片、方胜等形式,也有直接在栏板上绘制云气纹样的例子(图12-15)。

从汉代建筑图像中,我们还可以看到另外两种不见于《营造法式》的栏杆结构形式,一为直接在建筑主体结构柱上搭建横栏形成的简易栏杆(图5);二为用夯土或砖石砌块筑成的矮墙式栏杆(图16)。这两种类型都在后世的低等级建筑中得以保留。

三国至南北朝的300余年,是中国动荡和分裂的年代,也是东西方文化交流十分活跃的时期。在这一时期,由于新风格的引入,产生了许多新创的形式,例如陕西西安的北周时期粟特人史君墓中出土的石椁浮雕建筑形象,就显示出强烈的东西方融合的特征:中国式挑檐下的斗栱被希腊式的方井天花所代替,柱间梁下增添了装饰性的拱券结构。方井天花及其进深的表现,或许在一定程度上启发了“华版”和“勾片”母题的发展,而这两个母题恰巧出现在了石椁浮雕殿堂的栏杆图像上(图17)。

在这一时期,“单钩阑”的段落格式得以形成,西安的另一座粟特人墓葬安伽墓出土的北周时期画像石(图18),就显示出望柱、寻杖、盆唇、地栿、蜀柱、卧棂组合而成的“卧棂造单钩阑”的成熟形象,云冈石窟的北魏建筑图像中则出现了“勾片造单钩阑”(图19)。这一时期的敦煌壁画还有个较为特殊的现象,就是“勾片”可出现在盆唇的上方(图20)[26],体现出多元化的特色。

3.3 “单钩阑”的成熟形态

隋唐时期是中国建筑与艺术的高峰和成熟时期,这一时期的栏杆,“华版”成为最受欢迎的元素,其形式丰富多样,并与绘画、雕塑艺术相结合,使栏杆偶尔超出实用范畴,成为具有灵性的艺术珍品。

隋大业年间修建的河北赵县安济桥,以世界跨度最大的单孔石拱桥而闻名,其石栏板浮雕兽面及行龙,神色威严狞厉、造型精美绝伦,据唐代笔记小说《朝野佥载》所记,在武后时期东突厥可汗攻破赵州和定州,过石桥时“马跪地不进,但见一青龙卧桥上,奋迅而怒”,来自东突厥的侵略者竟被青龙吓退[14]。其栏版雕塑的原件还保存在赵州桥文管所(图21)。

唐大明宫太液池遗址出土了一件石栏板,采用了“单钩阑”的段落格式,华版透雕行龙,盆唇与寻杖之间透雕云栱,造型遒劲,盆唇、地栿上还以“压地隐起”的工艺雕造,也可称为石雕的精品(图22)。

唐代的植物纹样亦有极大的发展,《营造法式》彩画作中所记载的两种主要的植物纹样——卷成华文与锦文[34]3.5.2,在唐代均已臻于成熟,此时梁架斗栱遍施彩画的情况尚不多见,而栏杆华版便成为装饰的重点(图23、24)。

唐代佛教绘画中的钩阑还有一个颇具佛教特色的新见特点,就是常在蜀柱与寻杖连接点之上出一颗宝珠或莲花,与望柱头的形式相呼应(图25、26)。这一做法,可能是五代两宋时期“葱台钉”的先声。《营造法式》未说明“葱台钉”的用法,但记载了“葱台钉”的尺度:“钩阑上葱台钉高五寸,径一寸”, “盖葱台钉筒字(子)高六寸”[17]卷12、卷24,与五代两宋绘画中常见的云栱与寻杖连接处的长钉尺度大致吻合,可能是兼具节点加固和装饰作用的做法(图27)。显而易见的是,寻杖上设置“葱台钉”有碍凭栏者的安全,因此在宋代以后便已消失。《营造法式》也仅在雕作和功限中记其尺寸,未将其列入石作或小木作“制度”。

3.4 钩阑的精致化与复杂化

宋代的栏杆实物留存至今者甚少,现有的少量零散构件遗存,亦属于较低的等级。然而通过《营造法式》和宋代绘画,我们可以了解到宋代高等级钩阑的精致化与复杂化,主要体现在两个方面:

第一,在段落格式不变的情况下,各元素可选择的样式非常丰富。例如望柱头可选的样式,从复杂的龙、凤、狮子、菩萨、仙人到简单的胡桃子、海石榴头,共有39种之多11);而寻杖与盆唇之间的蜀柱做法,又有云栱瘿项、云栱撮项、单托神、双托神、蜻蜓头、斗子蜀柱等可选;具体的雕刻方式,还有素造、压地隐起华造、窐叶平雕、剔地起突二卷或一卷造等。不同做法随宜搭配,便产生无穷的变化,故宋代高等级的钩阑图像,极少有雷同。

第二,“重台钩阑”大约出现于唐末五代时期(图27-29),是钩阑精致化和复杂化的重要标志。“重台钩阑”比“单钩阑”多出一道腰串,下段便增加了一个装饰面,可以做“地霞”“小华版”等,其尺度也相应增大。单钩阑寻杖上皮距地面三尺五寸或三尺六寸,约合1.12~1.15m,正与现代建筑的栏杆规范吻合,重台钩阑寻杖上皮则高达四尺或四尺五寸,约合1.28~1.44m,已不再适宜作为“扶手”或“凭栏”之用。这种不适宜的尺度,可能是“重台钩阑”在宋代以后销声匿迹的重要原因。

宋代还发展了一种钩阑的变体,称为“折槛”,宋人俗称“龙池”,即殿堂中央两云栱之间的一段钩阑不施寻杖,比两侧的钩阑矮一些。这一做法在名义上是纪念西汉成帝时期的谏臣朱云,因勇谏成帝之过失而被御史拖下,朱云攀住大殿的栏杆而将其折断,经众臣劝告后成帝醒悟,宽恕了朱云并保留了折断的栏杆,以表示愿意接受臣下的直言[15]卷67。这个故事历代政论多有收录,宋人更留下一幅院体画《折槛图》,惟妙惟肖地演绎了朱云折槛的场景,当然,画中朱云所折之“槛”,正是宋代帝王殿堂才有资格使用的“重台钩阑”(图29)。在台北故宫和纽约大都会博物馆所藏的两种宋本《孝经图》中,均有帝王在高堂之钩阑前与臣民交流的场景,图中高堂的中央绘出了“折槛”(图30)。这除了象征帝王胸怀、广纳谏言之外,至少还有两个建筑学上的暗示:

14(东汉)山东沂南出土祭祀画像石中的栏杆用方胜纹样(图片来源:文献[24]卷1:179)

15(东汉)河南焦作出土的五层灰彩绘仓楼,栏杆上用红色绘制云气纹(图片来源:文献[22]图版13)

16(东汉)河南焦作出土建筑明器中的矮墙式栏杆(图片来源:文献[22]图版5)

17(北周)陕西西安市史君墓石椁北壁、西壁浮雕中的建筑和栏杆形象(图片来源:文献[37] 图版27,图107,图110)

18(北周)陕西西安市安伽墓出土画像石(陕西省考古研究院藏,图片来源:文献[24]卷3:491)

19(北魏)山西大同云冈石窟第9窟建筑图像中的“勾片造单钩阑”(图片来源:文献[20]图72、73)

20(西魏)敦煌莫高窟第285窟南壁五百强盗成佛故事画中的栏杆,“勾片”位于盆唇以上(图片来源:文献[25]图3)

21(隋)河北赵县安济桥石雕栏板(河北赵州桥文物管理所藏,图片来源:文献[27]图14、17)

22 (唐)西安大明宫太液池遗址出土石栏板(中国社科院考古研究所藏,图片摄影:李路珂)

23(初唐)敦煌莫高窟第220窟南壁钩阑华版,以青绿红三色绘制锦文(图片来源:文献[25]图91)

24(初唐)敦煌莫高窟第321窟西壁龛顶,盆唇上下皆有华版,下华版绘卷成华文,上华版绘行龙(图片来源:文献[25]图90)

25(初唐)莫高窟第329窟北壁壁画中的栏杆,望柱头和寻杖蜀柱连接点上出火焰宝珠(文献[25]图95)

其一,画中的殿堂采用了“东西阶”的古制,中央没有台阶通路,故可以设置钩阑;

其二,宋代的重台钩阑尺度过高,减掉寻杖后恰好适合皇帝在钩阑前亮相,这也符合其“龙池”的俗名。

有趣的是,“折槛”的做法在明永乐年间敕建的武当山神路和道教宫观中被保留下来,成为登山拜谒者小憩之所(图31)。

4 人性化的栏杆——从“阑槛钓窗”到“美人靠”

宋代的栏杆,在精致与复杂之外,还朝人性化的方向迈进了一步。这一时期的栏杆,不仅仅是安全设施,也不仅是“观景”或“景观”。在这个市民文化和士大夫文化兴盛的时期,栏杆还被赋予了强烈的休闲意味与生活气息——栏杆与窗结合起来,成为“阑槛钓窗” ,有学者称之为“窗子发展的新纪元”[32]。其中,栏杆与座椅的组合在中国流传更广,成为后来广为人知的“美人靠”。

4.1 “阑槛钓窗”

“阑槛钓窗”的“钓”字颇多争议,故宫本、四库本及丁本《营造法式》的正文均写作“阑槛钓窗”,图样却标作“阑槛钩窗”,陶湘、梁思成、陈明达、潘谷西诸先生的近现代版本均作“钩”。傅熹年先生以《东京梦华录》卷二“饮食果子”条末云:“诸酒店必有厅院,廊庑掩映,排列小合子,吊窗花竹,各垂帘幙。”[11]“吊窗”、“钓窗”同音,故取“钓窗”。查阅宋代及后世的诗文,可知“钓窗”和“钩窗”均有使用,二者均有一定的合理性:“钩窗”表明其与“钩阑”的密切关系,而“钓窗”则可能源于这种部件在当时广泛用于船上,开窗即可小坐垂钓。

北宋绘画《雪霁江行图》表现了一艘大船上的“阑槛钓窗”,形式与《营造法式》图中所示几无二致:这是一种上半部为格子窗、下半部为钩阑的窗,钩阑的盆唇加宽,变成可以坐的“槛面板”,而盆唇之上的云栱撮项则代以向外弯曲的“鹅项”,如此一来,寻杖便向外挑出,变成座椅的靠背(图32、33)。

4.2 栏杆式座椅的兴起与“美人靠”的产生

早在汉代的绘画中,也有少量的例子,似乎暗示栏杆可以用来倚坐。如山东邹城出土的一件东汉画像石上的楼阙图像,栏杆向外倾斜出挑,主人在楼内席地而坐,稍一转身便可倚栏远眺(图34)。

宋代绘画出现了大量与座椅结合的栏杆,如《会昌九老图》表现的一艘小船上的栏杆式座椅(图35)。

赵伯骕《风檐展卷图》中 的厅堂建筑亦设有阑槛钓窗,并表现出三种不同的形态:厅堂正面的格子窗完全卸下,成为完全开敞的栏杆式座椅;厅堂侧面的格子窗完全保留,与《营造法式》图中所示相同;与厅堂相连的廊庑或挟屋,亦设有低矮的栏板和槛面板,与厅堂的槛面板齐平,但没有鹅项和寻杖,可能是栏杆式座椅的简化形式(图36)。

一种较为隆重的“凭栏而坐”,见于北宋郭忠恕(传)所作的《明皇避暑宫图》中:栏杆安装于檐下的擗帘竿之间,而檐柱间则安装了条状的箱形座凳(图 37)。

另一种更为简易而市民化的栏杆式座椅,则见于高平开化寺大殿的北宋壁画中:沿店铺柜台外侧的护壁板设一道“槛面板”,客人可坐下挑选商品(图38)。

栏杆式座椅兴起于宋代,并一直延续至明清时期,至今仍是园林小品中的必备设施。在清乾隆年间李斗所著的《工段营造录》中,有一段颇富诗意的话,讲述了这种富有生活气息的优美形式:

“廊贵有栏,廊之有栏,如美人服半背,腰为之细。其上置板,为飞来椅,亦名美人靠。”[38]

在这里,“槛面板”变成了“飞来椅”,而“美人靠”之名,也自此产生。

纵览数千年,中国建筑中的栏杆处于建筑空间的“内”与“外”之间,其所营造的情境,从高堂邃宇的高旷到勾栏瓦舍的旖旎,从龙池的宽厚再到美人靠的温软,不一而足,唯有“即景生情”的特性未曾改变。□

26(中唐)榆林窟第25窟南壁壁画中的栏杆,望柱头和寻杖蜀柱连接点上出莲苞(图片来源:文献[25]图229)

27(五代)赵喦《八达游春图》中,重台钩阑寻杖蜀柱连接点上出葱台钉(图片来源:上海博物馆藏)

28(南宋)陆信忠《十六罗汉图•第二尊者》中的重台钩阑(日本相国寺藏,图片来源:文献[30]卷3图163)

29(宋)佚名《折槛图》中的朱云折槛场景(图片来源:台北故宫博物院藏)

30(宋)佚名《孝经图册》中的“折槛”或“龙池”( 图片来源:台北故宫博物院藏)

31 湖北武当山紫霄宫前的“折槛”(图片摄影:李路珂)

32《营造法式》小木作制度阑槛钓窗图(故宫本,图片来源:文献[17]卷32)

33(北宋)(题郭忠恕)《雪霁江行图》中的“阑槛钓窗”(图片来源:台北故宫博物院藏)

注释

1)本文英文部分经荷雅丽和Amy Lelyveld校订,于此致谢。

2)鲁灵光殿为西汉恭王余在鲁国所建的宫殿。

3)《九怀》一般被认为是西汉时期辞赋家王褒追思屈原的作品。

4)另见于明代的《唐音癸签》《通雅》,清代的《随园诗话》等。

5)包括卷2 总释、卷3 石作制度、卷8 小木作制度、卷12 雕作制度、卷16 石作功限、卷21 小木作功限、卷24 诸作功限一、卷25 诸作功限二、卷28 用钉料例、诸作等第、卷29石作制度图样、卷32 小木作制度图样。

6)石作单钩阑每段长6尺,重台钩阑每段长7尺,木勾栏的长度有三种情况:一是随开间长度而定(长随间),二是随补间铺作位置而定(分间布柱令与补铺作相应),三是在上述基础上适度调整长度(如补间铺作太密或无补间者,量其远近随宜加减)。

7)“望柱”在宋代还可以用来指陵墓或其他礼制建筑的华表,或者其他具有礼仪性质的柱子。

8)“寻”是长度单位,为七尺或八尺,正与钩阑每间长度相合。

9)“盆唇”一词不见于其他的古代建筑文献,一般指盆状器皿的口沿,如南宋杨万里诗“昨夜天垂破玉盆,今宵辛苦补盆唇”。在《营造法式》卷三中,“盆唇”还用来指覆盆式柱础的下沿。钩阑制度中的“盆唇”,大概由于该构件的进深大于其下方的华版,形似盆口。

10)《文选》李善注:邳或为丕。孔安国尚书传曰:丕,大也。

11)主要见于《营造法式》卷12雕木作制度和卷32雕木作制度图样。

34(东汉)山东邹城出土画像石上的楼阙图像(山东邹城孟庙藏,图片来源:文献[24]卷2:258-259)

35(宋)《会昌九老图》中位于小船上的栏杆式座椅(图片来源:北京故宫博物院藏)

36(南宋)赵伯骕《风檐展卷图》中的厅堂(图片来源:台北故宫博物院藏)

37(宋)郭忠恕(传)《明皇避暑宫图》中的十字歇山敞厅(日本大阪市立美术馆藏,图片来源:文献[30]卷2图47)

38(北宋)高平开化寺西壁南侧报恩经变序幕中的座椅式栏杆(图片来源:本文作者与广州慕光科技有限公司合作采集的高清影像(38a),杨怡菲制图(38b))