铁水脱硫技术的发展及现状

万雪峰

(鞍钢集团钢铁研究院海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室,辽宁 鞍山114009)

除易切削钢、硅钢、焊丝钢等少数的几个特殊目的钢种外,大部分钢材都把硫视为有害杂质元素。硫不但影响铸坯内部及表面质量,而且严重影响终端使用性能(热脆、抗氢致裂纹、抗低温冲击等性能)。 硫与其它元素(C、Si、Mn、P 等)不同,无法通过转炉氧化去除,因此,炉外脱硫就显得尤为重要。炉外脱硫又分为铁水脱硫和精炼脱硫,其中铁水脱硫不但可以适量减轻高炉压力,而且还可利用高炉铁水天然的还原性(高硅、高碳)直接脱硫,而精炼脱硫用于转炉氧化钢水(传统流程),需要额外创造一个还原性氛围 (先脱氧再脱硫),所以,铁水脱硫是现代传统炼钢生产流程,即铁水预处理—转炉冶炼—炉外精炼—连铸工艺路线上的第一个重要环节。

1 铁水脱硫技术的发展

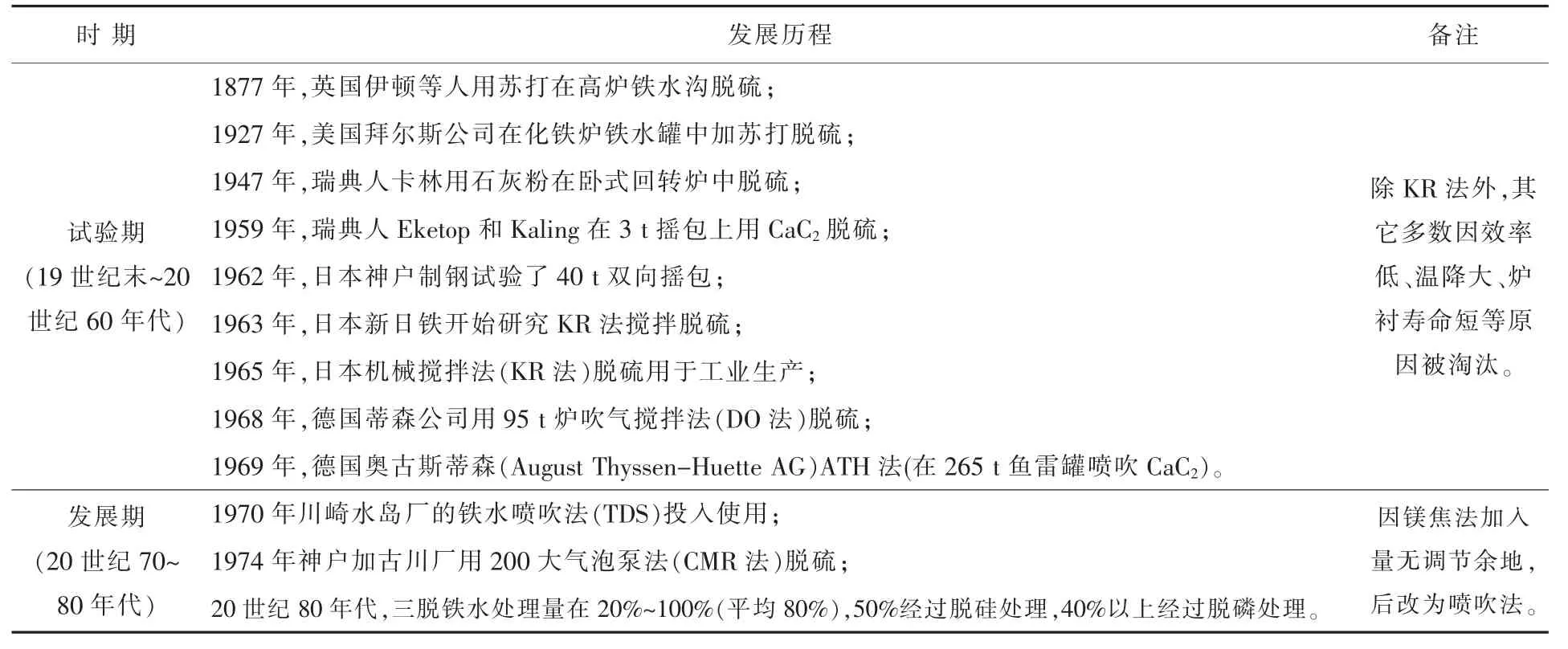

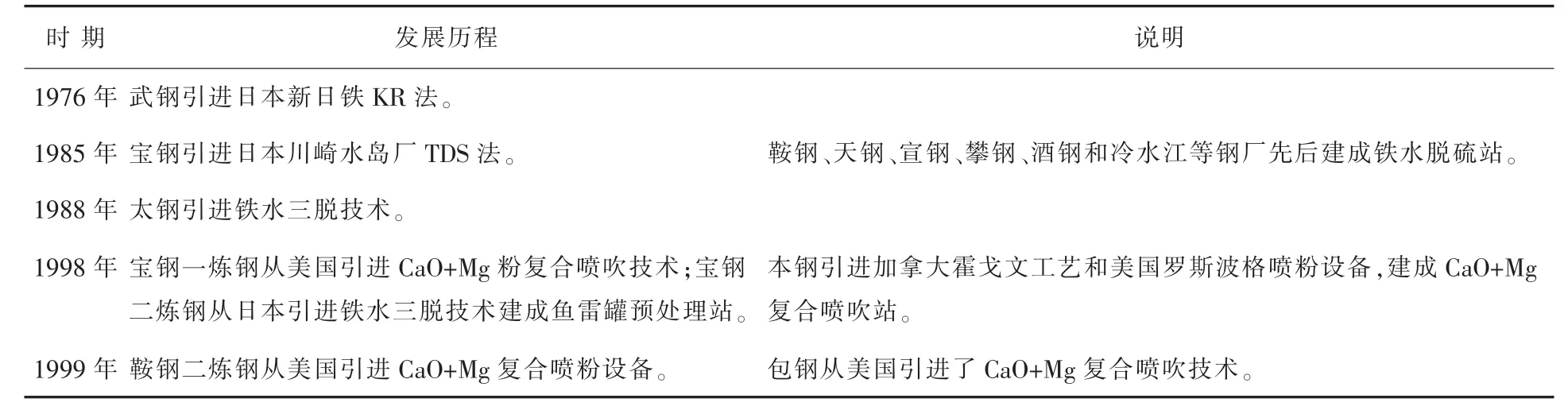

铁水脱硫的历史最早可以追溯到1877年英国人在高炉铁水沟脱硫。发展至今的100多年中,全世界各国的冶金工作者不断开发出新的脱硫方法及装备,脱硫剂种类及脱硫的位置也在不断衍变[1-5]。国外铁水预处理工艺技术发展历程如表1所示。这些方法有两个共性:都使用固体脱硫剂、脱硫剂必须与铁水混合。因理念及方法不同,其差异主要有两点:脱硫剂的特性和脱硫剂的利用效率。我国正式用于工业生产的铁水脱硫技术是1976年武钢引进的新日铁KR法,之后各大钢厂根据自身的需求分别从美国、乌克兰等国引进喷吹单颗粒Mg及混合喷吹Mg+CaO等技术。国内铁水预处理工艺技术发展历程见表2所示。经过四十多年的消化、吸收,到再创新,铁水脱硫技术已经完成了从单纯引进到自主创造的蜕变。

表1 国外铁水预处理工艺技术发展历程

表2 国内铁水预处理工艺技术发展历程

2 脱硫剂的衍变

因对铁水脱硫的理念及所得资源难易不同,导致所采用的脱硫剂种类及方法也不相同。尽管脱硫材料很多,但从资源、市场价格、脱硫效率及环境要求等综合因素考虑,最终被钢铁企业筛选应用的主要脱硫剂有 CaC2、Na2CO3、Mg及 CaO。

2.1 CaC2

CaC2俗称电石,在自然界中不能单独存在,需人工合成,因此在价格上它没有自然材料的优势。CaC2脱硫能力非常强,理论上铁水1 350℃时,与其相平衡的硫含量可以达到0.000 49%,实际使用时也可以达到0.001 0%。为提高CaC2的利用率,有时配加10%左右的促进剂 (CaO3、MgCO3、C粉等),利用促进剂受热分解产生CO2强烈搅拌熔池,改善CaC2脱硫的动力学条件。尽管CaC2脱硫效率高,但由于材料本身需加工合成,价格相对昂贵,运输储存需严格密封,防止吸水生成乙炔发生爆炸,使用时污染大,因此,在日益严格的环保要求下,曾经盛行一时的CaC2现在已鲜见应用。

2.2 Na2CO3

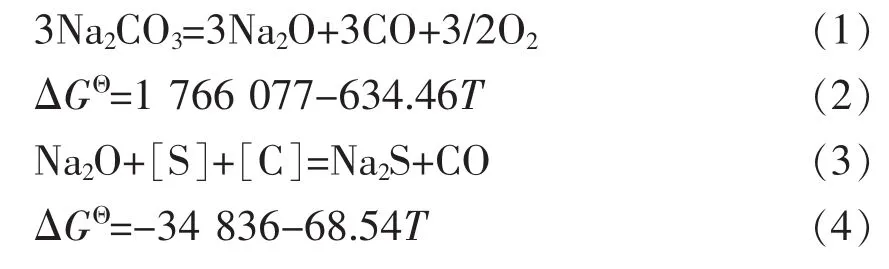

工业苏打Na2CO3因其高效的脱硫能力及同时具有一定的脱磷能力,曾经是重要的脱硫剂备选材料。一般认为,在1 300℃的铁水环境下,Na2CO3分解成Na2O,由Na2O完成脱硫任务,生成Na2S,化学反应如下:

理论计算显示,Na2O的脱硫能力是CaO的几千倍。虽然由于高温下Na2O气化有一定的损失,但实际仍然比CaO大十几倍。但苏打脱硫时易产生回硫现象,硫含量很难达到0.005%以下。同时,苏打分解吸热,对于200 t的铁水罐,苏打消耗量为30 kg/t时,温降约150~200℃。另外,使用过程中会产生大量烟雾,烟尘中80%以上为Na2CO3[6]。因此,尽管Na2CO3同时具有脱硫、脱磷的特性,但因为温度损失大、环境污染严重等原因,现已不提倡使用。

2.3 Mg

金属Mg具有极强的脱硫能力,1 350℃时,与其平衡的硫含量可达0.001 6%,而且脱硫渣量小,温度损失少。关于Mg的脱硫机理及产物的研究在相关文献[7-10]中均有论述,本文选取最广泛的认知。一般认为,MgS以固态析出,活度可视为1。钝化Mg技术很好地解决了贮藏和运输问题,使以Mg为核心的多种脱硫工艺发展快速,尤其Mg颗粒加CaO粉或CaC2粉的复合喷吹工艺得到普遍接受。但Mg不但价格昂贵,而且脱硫后渣稀量少,不易彻底扒除,易导致转炉“回硫”现象。另外,Mg的熔点只有650℃,沸点为1 105℃,这就意味着在铁水脱硫环境下,Mg只能以蒸气形式存在,而且蒸气压较高。蒸气压是温度的函数 (见公式(5)),在 1 350 ℃时,可达 642 kPa。 所以,Mg脱硫的有效利用率并不高 (指生成MgS的Mg与总Mg量的比值)。随着铁水硫含量的提高,Mg的有效利用率也会相应提高。生产实践表明,在铁水ω[S]=0.03%~0.04%时,Mg的利用率只有40%左右;当铁水ω[S]≥0.08%时,Mg的利用率可超过70%。

Mg蒸气泡在铁水里上浮过程中,Mg溶解并与硫反应形成MgS,MgS漂浮到铁水表面进入渣层,脱硫结束后由扒渣机把渣扒除。为抑制纯Mg脱硫后的“回硫”现象及提高Mg的有效利用率,往往在Mg颗粒中配加一定量的石灰一起喷吹,既可减小Mg气泡促进其溶解,还可为MgS提供沉淀环境。目前,喷吹法中Mg+CaO混合喷吹是主流。在喷吹Mg+CaO脱硫剂的情况下,由于CaO的存在,不安分的MgS会与CaO生成较稳定的MgO和CaS,即Mg把CaO中的O置换出来,为S创造与Ca结合的机会,即脱硫石灰主要用于与硫结合。可问题是只有大约1/3的CaO颗粒能进入铁水中,分析认为主要是由于颗粒的润湿性差所致,大部分的CaO颗粒覆着在Mg气泡的表面[11]。也有研究[12]认为,CaO粉剂本身并不能脱硫,喷吹CaO粉剂的作用仅起到增加反应表面积,将MgS固化在渣中,防止回硫。

笔者认为,在铁水中喷吹纯CaO粉剂也可以脱S,只不过CaO有效利用率非常低,只有5%左右,而Mg与S的结合能力比CaO大几十倍,因此,在混合喷吹时,CaO的作用就显得微不足道了。无论CaO在复合脱硫工艺中与S的反应机理尚存何种争论,但在脱硫过程添加一定量的CaO具有积极作用已达成共识。

2.4 CaO

经过煅烧的石灰石成为冶金石灰,其主要成分由CaCO3裂解为CaO,可以说,从铁水预处理到转炉冶炼,再到精炼炼钢全流程中,没有一种材料能像冶金石灰这样贯穿始终。不但脱硫、脱磷需要CaO,而且脱硅产物SiO2也需要CaO来中和控制碱度,甚至脱氧产物Al2O3也需要CaO来稳定。

CaO的脱硫效率比Mg低,经测算只有Mg的1/15。但事实上,CaO的脱硫能力并不低,在铁水温度为1 350℃时,与其平衡的硫含量可达0.003 7%,主要原因是冶金石灰(CaO)在铁水中呈固态,在添加一定的助熔剂(如 CaF2)时,ω[S]≤0.002 0%。炼钢条件下,造好还原渣甚至可实现钢中ω[S]≤0.000 5%。可见,只要创造出良好的脱硫热力学及动力学条件,依靠CaO是可以将硫脱至极低水平的。

在用CaO进行铁水脱硫过程中,一个棘手的问题就是CaO脱硫反应产物中有游离的氧产生,与Si发生反应生成高熔点的2CaO·SiO2,在冶金石灰表面形成薄膜,阻止脱硫反应继续进行,降低CaO的脱硫效率及有效利用率。

也有人认为,一般情况下铁水中的ω[C]=4.2%~4.6%,而 ω[Si]=0.3%~0.6%,碳含量几乎比硅含量多一个数量级,所以铁水中发生的主要脱硫反应是公式(8),且并没有明显的证据表明,相对高硅的铁水比低硅铁水脱硫难。

笔者认为,仅就热力学角度看,各种不同元素有优先氧化还原顺序,但考虑到浓度差别、局部能量起伏及反应速度等综合因素,上述两式能够同时发生。类似的现象在转炉中也观察得到,就与O2结合的理论能力而言,氧化顺序应该是Si-C-P,但事实上并非是Si氧化结束C、P才开始氧化,而是三种元素从开始吹氧的那一刻起就同时氧化。

另外,CaO脱硫早已是个不争的事实,但CaO脱硫的限制性环节至今在业内尚未达成共识。有人认为,由于是固-液反应,基于未反应核理论,S在CaO颗粒中扩散是脱硫反应的限制性环节;也有人认为,因CaO粉剂在铁水中停留时间短(喷吹法估测5~6 s)。根据双模理论,S通过液体边界层向CaO颗粒表面扩散是脱硫的限制性环节。

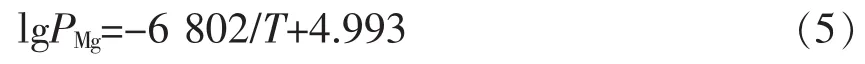

笔者提出混合限制性环节联合控制概念,即无论什么脱硫方法及脱硫剂,脱硫的限制性环节不可能一成不变,一般地在S相对高时(ω[S]≥0.04%),S从颗粒表面向颗粒内部渗透是限制性环节;但随着脱硫的进行,铁水中的硫含量越来越低(ω[S]<0.04%),S 在铁水中向反应界面的扩散作用越来越突出,直至过渡成为限制性环节。相关研究结果[13-14]也间接表明混合限制性环节的存在。脱硫剂形貌及S元素分布如图1所示,S基本分布在CaO颗粒的表面,是很薄的一层(约十几,最多几十微米),内部几乎没有,这的确说明S在CaO颗粒内扩散是一个限制性环节;但同时也观察到另一个现象,颗粒表面非但没有完全被S覆盖,而且在约10 min的脱硫过程中,大部分表面仍处于一片空白状态,这说明在有限的脱硫时间内仍不能满足铁水中的S及时达到并覆盖CaO颗粒表面 (在1 350℃环境下脱硫界面反应不可能是限制性环节),S从铁液内部向反应边界层传质及通过液体边界层向CaO颗粒表面扩散的限制性作用不容忽视。随着反应的进行,硫含量越来越低,S在铁液内部向边界层运动及通过边界层的传质作用成为限制性环节。

图1 脱硫剂形貌及S元素分布

需要着重指出的是,不论限制性环节在哪里,增加颗粒的表面积、延长颗粒在铁水中的停留时间及加快固-液表面更新速度都是提高脱硫效果的努力方向。

3 脱硫方法

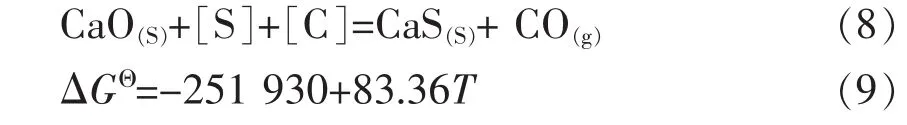

目前,国内工业规模的铁水脱硫方法主要采用喷吹法,喷吹法中主要采用CaO+Mg混合喷吹。KR法市场占有份额少,但近年来随着钢铁企业规模的扩大,KR法虽然首建基础费用昂贵,但使用成本低廉,所以KR法有逐年上升的趋势,甚至大有取代喷吹法的势头[15-18]。图2为脱硫工艺的对比。这两种方法在上个世纪60年几乎同时问世,从诞生之日开始,国内外关于这两种方法优缺点的争论就未停止过。有人认为KR法成本占优,但也有人认为不能仅看脱硫剂消耗成本,还要从温降、铁损、铁水罐维护及装入量等多方面考虑,喷吹法占优[19]。

图2 脱硫工艺的对比

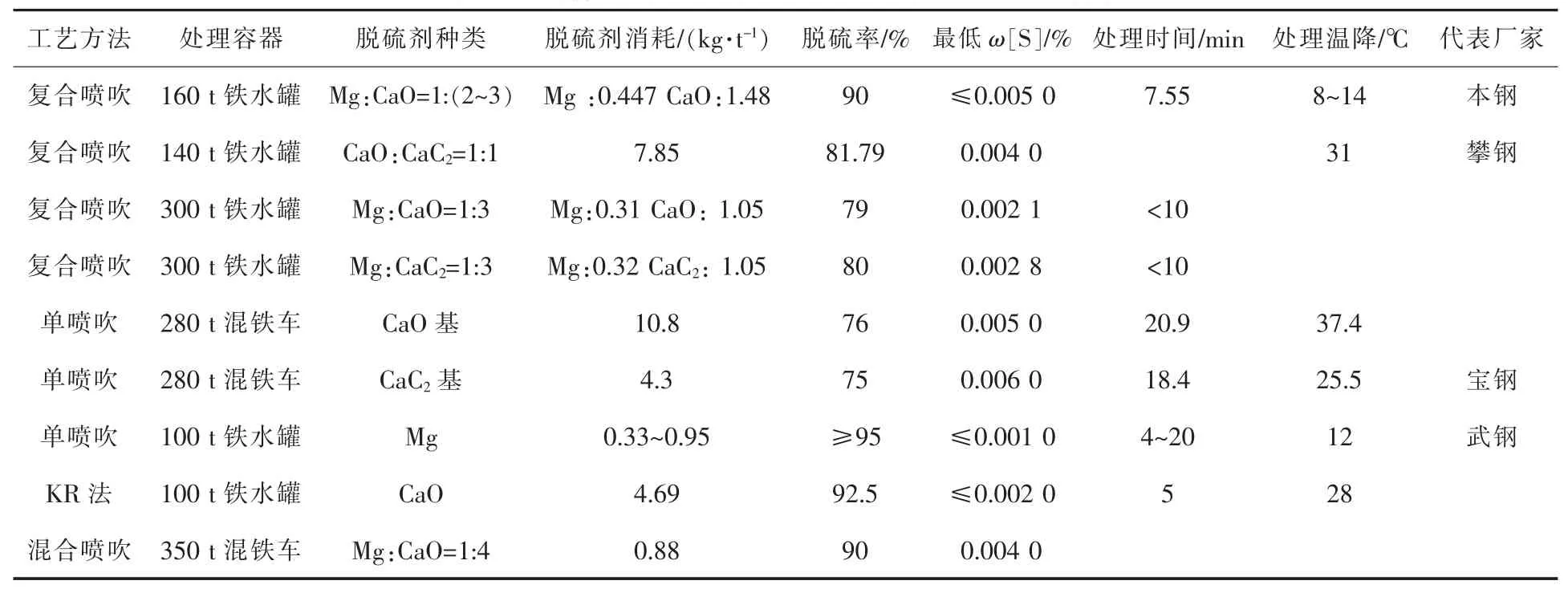

目前,除了在欧洲和亚洲少数几个地方以外,世界其它地方KR尚没有被接受,在北美也没有KR设施[19]。主要原因是铁水脱硫涉及条件太多,实施的条件千差万别(有铁水罐、鱼雷罐,罐有高矮大小之别,不但影响流场效率,而且影响温降指标)、各厂的钢种需求不同(有深脱、浅脱,导致同一种脱硫方法消耗的脱硫剂量不同),原料来源途径不同(有的厂家就在原料产区,有的很远),甚至各家的统计方法也不相同(如时间,有的统计进出站周期时间,有的只统计纯处理时间)。国内典型铁水脱硫预处理工艺方法及冶金效果见表3。

表3 国内典型铁水脱硫预处理工艺方法及冶金效果

人们争论的焦点包括脱硫剂、温降、铁损、耐材、脱硫效果及改建维护等几个方面。不管评价多么细化,吨铁处理成本是关键。但是吨铁处理成本的计算非常复杂,如铁水温降折算成本的方法就不统一,不同时期原料价格不同,导致一些指标在综合成本中所占的比重不同,甚至颠覆评价结果;再如铁损,定性地讲,KR法的铁损和温降均大于喷吹法,在铁水价格处于高位的时候,KR法的优势减弱,当Mg原料处于高位时,喷吹法的劣势增大。但不管原料价格如何波动,运输距离差距多大,KR法的吨铁脱硫剂消耗成本总是低于混合喷吹法的,主要原因是占脱硫剂成本80%的金属Mg的价格比CaO高出约20倍。需要指出的是,老厂改建选择KR法时,除以上几个强调的问题外,还需特别注意,KR法需要的铁水罐安全净空一般在800 mm以上,喷吹法仅需300~400 mm。这就意味着原有铁水罐需要加高,不仅要考虑重心上移的吊运安全问题,而且铁水罐沿在扒渣倾翻时也会抬高,原有的平台及基础可能也需相应改建。

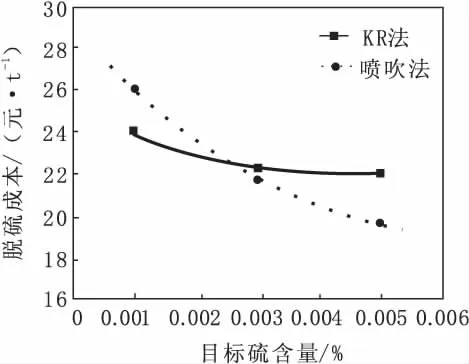

选择哪种脱硫方法关键看需求[20]。脱硫成本只能作为一个重要的参考指标,而不能作为唯一的指标。如对于钒钛铁水因流程中多出一个提钒工序,温度就显得格外重要,脱硫温降就是首先考虑的因素。另外,就是脱硫成本也不是绝对不变的,正如相关文献21所指出的那样,在一定的铁水条件范围内,如铁水初始硫含量均是0.03%,当脱硫目标不同形成的综合脱硫成本也不相同,若平均脱硫目标≥0.003%,甚至高于0.005%,喷吹法成本优势明显;但若深脱至0.002%,甚至低于0.001%,则优先选择KR法。且随着市场原材料价格的波动,脱硫目标 ω[S]=0.002%~0.003%,成本分水线也会左右移动,但总体变化不大。不同脱硫目标的两种工艺成本对比见图3。

图3 不同脱硫目标的两种工艺成本对比

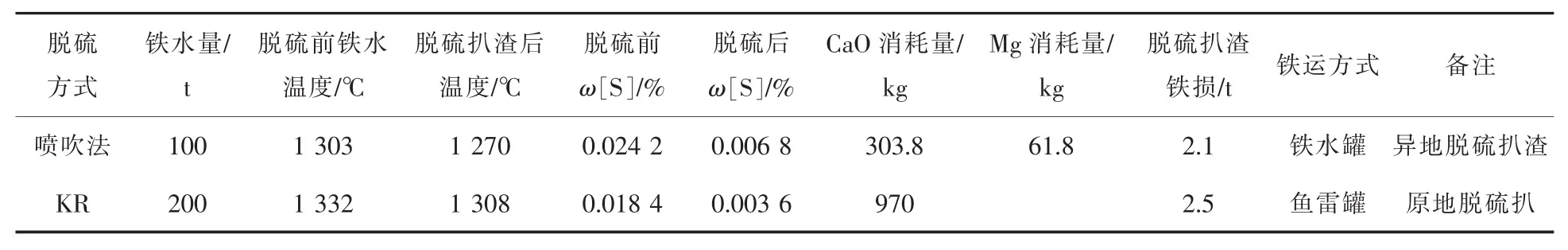

统计同时具备喷吹法及KR法的脱硫数据。因厂房布局及操作设备不同(喷吹法脱硫、扒渣不在同一工位,铁水罐吊运及等待约15 min,而KR法在同一工位脱硫扒渣),铁运方式不同(决定铁水自带渣量不同),铁水罐结构不同(细高型和矮胖型影响温降),铁水硫含量、温度及脱硫目标也不相同等多因素,的确很难对两种脱硫方式的优劣进行客观公正地评价。若假设这些外围条件均不考虑,统计两种工艺的相关工艺参数,表4为鞍钢喷吹法与KR脱硫技术指标对比,按2017年内部耗材单价计算,就脱硫剂成本而言,每吨铁水每脱出0.01%的硫折算脱硫剂成本,喷吹法为6.03元,KR法为2.10元。可见,KR法具有无可争辩的脱硫剂成本优势。但深入分析,在喷吹法中,脱硫剂的成本构成有81%是金属Mg,因此,提高金属Mg的利用率,甚至若能彻底取消金属Mg,仅利用CaO完成脱硫任务,则喷吹法优势凸显。

表4 鞍钢喷吹法与KR脱硫技术指标对比

既然如此,综合喷吹法设备简便、温降较少及浅脱的成本优势与KR法动力学优越、脱硫稳定及原料低廉的特点开发的旋转喷吹技术也许是一个新的研究方向[22]。

4 旋转喷吹脱硫技术

所谓旋转喷吹就是将KR法的动力学优势与喷吹法气-固两相流输送特点结合在一起,利用气-固两相流将粉剂输送到铁液深处,依靠旋转喷枪将大的输送气团击碎,生成大量细小弥散的气泡,以增大反应界面积,并使气泡在旋转力的作用下在铁水罐里呈螺旋线上升,增加气泡在铁水中的停留时间及行程,同时旋转的铁液也加速渣-金界面的更新速率,从而提高粉剂与铁液的作用效率,达到提高脱硫效果的目的。

4.1 理论依据

当脱硫喷枪以垂直方式插入铁液中喷吹CaO粉剂时,根据CaO粉剂的运动轨迹可分为:

漂浮颗粒—被气团包裹上浮并被顶渣捕获的颗粒;

无效颗粒—被气团包裹上浮但冲破渣层进入排气系统的颗粒;

机会颗粒—气泡上浮过程因破裂而被“甩出”进入铁液的颗粒;

穿透颗粒—穿透气泡膜深入铁液的颗粒;

浸入颗粒—处于穿透与未穿透过渡状态粘附在气泡膜上与铁液接触的颗粒。

漂浮颗粒在渣-金界面参与脱硫反应,结合500 kg实验炉的热态实验及100 t铁水罐的工业生产数据分析认为,其对脱硫的平均贡献率仅有7%~8%。尽管石灰与铁液的润湿角达132°,即石灰粉剂只要与铁液接触就易于被润湿捕获,但通过热态实验收集顶渣测得无效颗粒占喷吹总量的比例不会超过10%,即大部分颗粒被铁液和顶渣阻拦。水模实验显示,当量直径0.5~3.0 cm的气泡在水中的上升速度平均约 0.5 m/s,气泡上升时不断膨胀、破裂,上升过程螺旋式高速晃动,当增加到一定体积时破裂成若干大小不一的更小气泡,这些小气泡会突然减速,紧接着又开始膨胀、加速、破裂,这种行为一直往复至冲出水面。目前很难准确测算机会颗粒的比例,但在石灰粉剂中配加碳酸盐(如 CaCO3、MgCO3、Na2CO3等),通过热裂解作用有利于机会颗粒的产生,提高脱硫率6.7%[6]。 可见,机会颗粒数量有限。

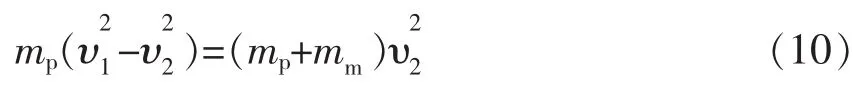

由此看来,脱硫只能依靠穿透颗粒和浸入颗粒了。固体粉剂要成为穿透颗粒,必须克服铁液界面张力、阻力及浮力的联合束缚,且穿透深度大于颗粒直径才可视为穿透,根据能量守恒原理:

式中,mp、mm分别为粉剂颗粒质量和冲击铁液后带动的铁液质量,kg;υ1、υ2分别为粉剂颗粒冲击前后的速度,m/s。假设粉剂颗粒为球形,铁液仅被球形颗粒正截面带动,为颗粒体积的一半,整理得:

式中,ρl、ρp分别为铁液和粉剂密度,取ρl=7 000 kg/m3,ρp=2 000 kg/m3, 则 计 算 得υ2=0.51υ1,即约一半的速度损失掉了。

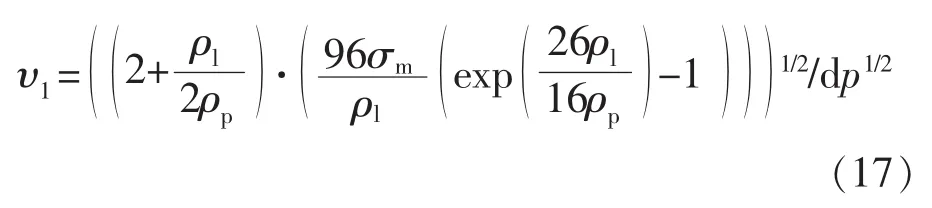

单粉剂颗粒穿透气膜需克服铁液阻力、浮力及界面张力的临界运动关系如下:

式中,Fd、Fb、Fs分别为铁液对颗粒阻力、浮力及界面阻力,N;Cd为阻力系数;Ap为颗粒迎风面积,m2;dEσ为颗粒冲入铁液行程为dhp时铁液界面能的变化;σm为铁液表面张力,N/m;dS为颗粒冲入铁液时界面积变化。简化系数、分离变量并积分,整理得:

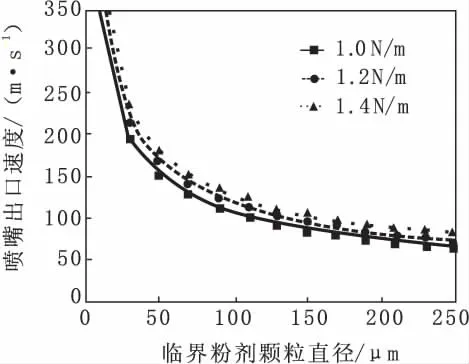

临界粉剂颗粒直径与喷嘴出口速度的关系见图4。为提高反应界面积,应减小粉剂粒度,但穿透速度也应提高,当粒度在200目(0.074 mm)时,取σm=1.2 N/m,解得υ1=136.5 m/s。而实际工况条件下,喷嘴出口速度只有98.3 m/s,即小于理论临界速度136.5 m/s。所以,200目的粉剂颗粒无法穿透气膜进入铁液。为增加穿透颗粒比例,兼顾反应面积,建议石灰粉剂粒度应控制在50~80目为宜。

图4 临界粉剂颗粒直径与喷嘴出口速度的关系

至此,无效颗粒从未与铁液接触,漂浮颗粒仅有微弱的脱硫能力,机会颗粒数量有限,200目的粉剂又无法成为穿透颗粒,因此,脱硫只能依靠浸入颗粒完成。因铁液粘度与水相似,在水模实验中观察到2 cm的气泡上升速度约0.5 m/s,那么,在约2.5~3.0 m深的铁液中气泡从罐底升到顶部需要5~6 s,主要脱硫反应就发生在这短短的5~6 s。

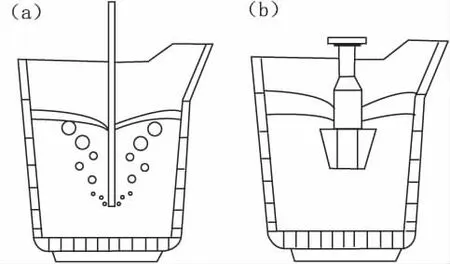

旋转喷吹不但要延长气泡在铁液中的停留时间,而且还要大量增加气泡表面积。在水模实验中,虽然供气强度相同,但由于旋转喷吹将大气团击得粉碎,增加的气泡表面积约是原来固定喷吹方式的100~1 000倍。固定喷吹与旋转喷吹的效果对比如图5所示。

4.2 工业试验

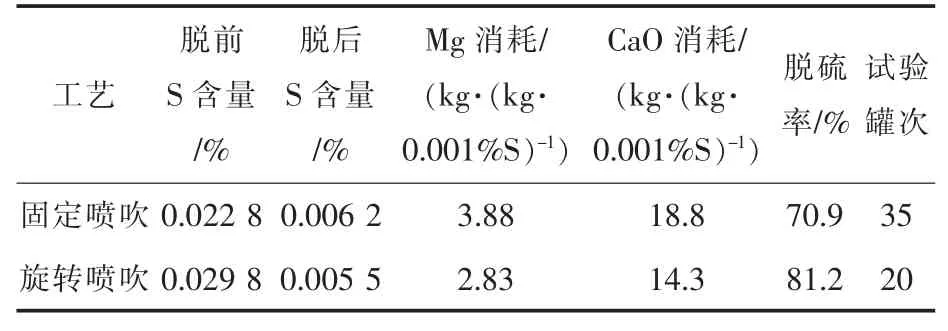

设计并开发出基于旋转喷吹技术的铁水脱硫新工艺,旋转喷吹脱硫系统如图6所示。在100 t铁水罐 (装入量平均97.5 t)复合喷吹CaO+Mg(CaO:Mg=4:1),载气流量为 40~50 m3/h, 喷枪插入深度为2.5~2.8 m,旋转喷吹与原固定喷吹法的技术指标对比见表5。在旋转喷吹条件下,不但CaO和Mg粉剂消耗均降低,每脱除0.001%的硫所消耗的 Mg由 3.88 kg降到 2.83 kg,CaO由 18.8 kg降到14.3 kg,脱硫率提高了10%。尤其是大气团因旋转作用破碎成小气泡,小气泡又做螺旋运动,铁液中没有集中的气团爆发点,脱硫过程大规模的喷爆现象明显减轻,现场环境大为改善。有关旋转喷吹技术的深度研究仍在继续。

图6 旋转喷吹脱硫系统

表5 旋转喷吹与原固定喷吹法的技术指标对比

5 结论

(1)铁水脱硫是一个混合限制性环节联合控制的过程,在S相对高时,S从脱硫剂表面向其内部渗透是限制性环节,随着硫含量的降低,S在铁水中向反应界面的扩散作用越来越显著,直至过渡成为限制性环节。

(2)脱硫目标0.002%~0.003%可作为成本考虑的分水线,在各自的技术特点范围内,KR法和喷吹法各有优势,选择何种方法关键看需求,当平均脱硫目标≥0.003%时,喷吹法技术优势明显,但当平均脱硫目标≤0.002%时,KR法应为首选。

(3)随着对脱硫规律认识的不断深入,脱硫剂及方法也在不断更新换代,可以预见在不远的未来,在市场与环保不断提出更加苛刻要求的氛围下,完全利用石灰脱硫将是一个趋势。

(4)相较其它脱硫剂,石灰是资源分布最广,污染最少,也最为廉价的脱硫剂,但石灰的有效利用率过低,如何为石灰创造高效的脱硫条件是现在及未来仔细思考和努力的方向。

(5)旋转喷吹技术把KR良好的动力学搅拌、脱硫效果稳定性及深脱硫成本低廉的优势与喷吹法设备简便、温降少及扒损低的各项优点集于一体,可设为未来铁水脱硫的重点研究方向。