六安瓜片拉老火“起霜”的形成机制及其对茶叶品质的影响

江俞蓉,刘思彤,高静,李大祥,夏涛,戴前颖

六安瓜片拉老火“起霜”的形成机制及其对茶叶品质的影响

江俞蓉,刘思彤,高静,李大祥,夏涛,戴前颖*

安徽农业大学茶树生物学及资源利用国家重点实验室,安徽 合肥 230036

采用图像扫描技术,结合成对偏爱检验法、茶叶感官审评法以及茶叶理化成分检测,探索了六安瓜片的起霜条件、霜与茶叶品质的相关性,并通过纸片代替茶叶,收集瓜片起霜过程中的“霜”,探索了瓜片霜的化学本质。试验结果表明,拉老火起霜过程中的摩擦因子是起霜的关键;拉老火工艺不仅改善了瓜片的外形,同时对其香气和滋味也产生了有利的影响。成对偏爱试验结果亦表明,评价员更偏爱拉老火起霜的瓜片。经LC-MS和GC-MS初步鉴定,“霜”的化学物质非常复杂,主要由咖啡碱、儿茶素类、黄酮苷类以及萜烯类等多种非挥发性物质和多种挥发性物质组成。

绿茶;六安瓜片;拉老火;霜;品质

六安瓜片是我国十大名茶之一。六安瓜片作为中国烘青绿茶的典型代表,其“拉老火”工艺,在中国茶叶中独树一帜[1]。拉老火是六安瓜片制作的最后一道工艺,其传统做法是:用六安当地的优质木炭组成烘炉,其炭火温度可高达550~580℃,至少需要2名青壮年抬着装有茶叶的特制烘篮操作。将烘篮罩在炭火上方2~3 s后立即抬走,并人工翻茶多次,以免茶叶焦边;在此期间另一烘篮再上火烘焙2~3 s,如此交替进行80次以上才可完成本工序[2]。该工艺不仅减少了瓜片茶的水分、提升了瓜片茶独特的香气、滋味,还使瓜片表面附上了一层洁白的“霜”。在六安瓜片地方标准中[3],“霜”是作为评价茶叶外形品质好坏的重要指标之一,并且“霜”也被认为与茶叶香气滋味密切相关[4-5]。

六安瓜片的“霜”为何物?起霜条件是什么?“霜”对瓜片品质的贡献有多大?目前对瓜片起霜的条件、“霜”化学本质的探究等鲜见报道。本文拟借助图像技术、LC-MS、GC-MS检测手段以及模拟起霜试验来探究“霜”的形成与化学本质,并采用食品感官评定技术探究“霜”对茶叶品质的贡献,为科学引导消费者客观评价茶叶、为拉老火新设备、新工艺的研发提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验所用茶样均取自安徽省六安瓜片茶业股份有限公司。

1.2 主要试验仪器和试剂

图像采集主要仪器:佳能EOS700D、柔光箱(包含箱体和LED摄影灯等)、Hitachi S-4800冷场发射扫描电镜。

感官试验主要器具:符合国家标准GB/T 23776—2009的茶叶感官审评杯、审评碗等。

理化试验仪器:AJF-2001-P超纯水机(重庆颐洋公司),数显鼓风干燥箱(上海博讯实业有限公司),AR224CN电子分析天平(奥豪斯仪器有限公司),HH-6J数显恒温水浴锅(江苏金坛杰瑞尔电器有限公司),Agilent-1260高效液相色谱仪和DAD检测器(美国Agilent公司),Synergi 4u Fusion-RP 80A C18色谱柱(4.6 mm×250 mm×5 μm,美国Phenomenex公司),UV-35800紫外分光光度计(上海元析仪器有限公司),Agilent 1290-6460 Triple Quad LC/MS(液质联用);Agilent 7870A-5975 GC/MS(气质联用)。

试验主要试剂:没食子酸、咖啡碱、儿茶素标品、芦丁、乙酸(色谱纯)、甲醇(色谱纯)、乙腈(色谱纯)均购于美国Tedia公司;福林酚、甲醇、无水碳酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、茚三酮、谷氨酸、蒽酮、浓硫酸、无水葡萄糖、亚硝酸钠、硝酸铝均为国产分析纯。

1.3 试验方法

1.3.1 茶样的制备

毛茶(对照茶样):经过摊青、杀青、揉捻、干燥得到的毛茶。

茶样1:将上述毛茶放置在烘笼上间歇烘焙45 min,中途不翻动茶叶。

茶样2:将上述毛茶放置滚筒炒干机翻滚45 min,全程无加温处理。

茶样3:将上述毛茶采用传统拉老火工艺处理45 min。

1.3.2 茶样的图像采集

单反相机拍摄:采用全手动档(M档)在同一光源环境下的封闭柔光箱内对不同的茶样进行拍摄。相机具体拍摄参数如下:光圈F5.6,快门0.01 s;测光模式:点测光;对焦模式:单次对焦;白平衡设置:5 200 k;手动曝光:±0。

扫描电镜图像采集:将洁净的铝箔片粘附在样品台上,用镊子夹取茶样的碎片置于Hitachi E1010型离子溅射仪的样品舱中,在15 mA的电流下喷金50 s,取出样品,装入扫描电镜样品室,进行观察。

1.3.3 茶叶感官审评

根据GB/T 23776—2009茶叶感官审评方法,从外形、汤色、滋味、叶底4方面评价毛茶对照茶样、茶样1、茶样2、茶样3,并给出审评术语。

1.3.4 成对偏爱试验

制备员根据GB/T 23776—2009茶叶感官审评方法冲泡茶样。16名优选评价员分别对两组茶样的外形、香气、滋味进行评价,评价员从每组茶样中选出偏爱的一只茶样,每组试验平行3次。其中,茶叶、审评杯、审评碗均采用随机编码,并且呈送顺序也是随机的。

1.3.5 茶汤主要滋味成分分析

茶叶含水量的测定参照GB/T 8304—2013,茶多酚类含量测定参照GB/T 8313—2008,游离氨基酸总量测定参照GB/T 8314—2013,水溶性多糖测定参照蒽酮比色法[6],水溶性浸出物测定参照差量法[6]。

儿茶素类以及咖啡碱含量测定:高效液相色谱法。具体方法为:流动相A:1%乙酸溶液,流动相B:纯乙腈,流速:1.0 mL·min-1,检测波长λ=278 nm。线性洗脱梯度为:0~7 min,10%~30% B;7~10 min,30% B;10~15 min,30%~10% B;15~20 min,10% B。

1.3.6 模拟拉老火起霜试验

将已知重量的足干滤纸与毛茶混合,至于烘篮进行拉老火起霜处理,45 min后取出纸片和茶样,分别进行LC-MS、GC-MS分析。

1.3.7 香气成分的HS-SPME/GC-MS分析

采用HS-SPME的方法对样品(茶样和纸片试验中的纸片)中的挥发性成分进行吸附。具体方法为:将6 g茶粉(1 g纸片)放入顶空瓶中,放入磁力搅拌子,加入20 mL沸水和4 g KCl,70℃水浴平衡5 min。待平衡后,将萃取头(65 μm PDMS/DVB)插入顶空瓶,进行挥发性成分吸附50 min。

色谱条件:毛细管柱为DB-5 MS毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm,Agilent)。以高纯度氦气(99.999%)为载气,柱恒定流速1.0 mL·min-1,进样口温度250℃。柱箱采用程序升温,初始温度为40℃保持3 min,以5℃·min-1升温至80℃,保持2 min,再以3℃·min-1升温至170℃,保持2 min,再以3℃·min-1升温至250℃,保持5 min。

进样方式:将SPME手持器插入进样口于250℃解析5 min。平行进样3次。

质谱检测条件:电子轰击离子源(EI),电子能量70 eV,质量扫描范围30~400 amu,采集方式为全扫描。

物质鉴定:以质谱匹配度>80%作为物质鉴定标准,通过化合物保留时间(RT)对各峰加以确认,并计算各化合物的保留指数(RI);结合文献中以及数据库的保留指数对化合物进行鉴定。香气物质釆用峰面积归一化法相对定量[7](组分峰面积占总峰面积折百分比)。

保留指数计算公式[8]:

=100×+100×[(unknow–smaller alkane) /(larger alkane–smaller alkane)]

表示目标化合物流出的前一个正构烷烃所含碳原子数目,unknow表示目标化合物的保留时间,smaller alkane表示目标化合物前一个正构烷烃的保留时间,larger alkane表示目标化合物后一个正构烷烃的保留时间。

1.3.8 “霜”物质的LC-MS分析

取足干滤纸1 g加10 mL水,沸水浴30 min。水浴后将样品取出冷却,离心并过0.22 μm微孔滤膜,氮吹浓缩至1 mL供LC-MS检测。

测定条件:参考Jiang等[9]对茶样检测的条件方法,采用超高液相色谱(UPLC)-MS/MS系统,通过化合物保留时间(RT),质子化/去质子化分子([M+H]+/[M-H]-)及主要的碎片离子,与标准品及文献中所鉴定的化合物进行比较分析,对纸片上的“霜”进行鉴定。

1.4 数据处理与分析

使用Microsoft Office Excel 2016计算茶样各理化成分数据的平均值和标准偏差,使用Photoshop CC、Prism 5.0软件进行图表绘制与作图分析。

2 结果与分析

2.1 不同加工方式对瓜片成霜形态学的影响

2.1.1 不同加工方式对瓜片外观形态的影响

图1是毛茶(对照茶样)、烘干茶样(茶样1)、空转茶样(茶样2)、拉老火茶样(茶样3)的数码图像。由图1可知,仅经热处理后的茶样1,条索比对照茶样更加紧结,但是茶样表面并没有白霜;仅摩擦处理的茶样2表面附上了一层白霜;传统拉老火处理的茶样3,不仅条索变紧结,而且其表面也附上了一层白霜。由此可见:仅有高温,茶叶表面不会起霜;但仅有摩擦,可以使茶叶表面起霜。可以看出高温对起霜的贡献不大,摩擦才是起霜的关键。拉老火工艺是高温和摩擦作用的结合,更容易使茶条紧结、表面起霜。

图1 各处理茶样的图像

2.1.2 不同加工方式对六安瓜片表面微观形态的影响

通过电镜扫描可以探究茶叶的微观表面形态特征。电镜试验结果表明,在相同视野下,茶样1、茶样2和茶样3表面皱缩程度均高于对照茶样;对照茶样和茶样1表面光滑完整,而茶样2和茶样3表面破碎严重(图2)。高温作用下,瓜片中的结合水不断蒸发,茶叶进一步失水,外形会变得紧结;由于摩擦作用,茶样受到不同程度挤压,茶叶组织结构进一步被破坏,造成表面破碎。

图2显示,无水咖啡碱纯品粉末在电镜扫描下是有规则形状的柱状体。而相同放大倍数下,所有处理茶叶的电镜视野中均没有找到与咖啡碱纯品相似的形态。这说明茶样表面的白霜并非是咖啡碱高温下升华、又冷凝形成的咖啡碱晶体。

2.2 不同加工方式对六安瓜片感官品质的影响

2.2.1 感官审评结果

感官审评结果显示(表1),茶样1(烘干处理)和茶样3(拉老火处理)外形比对照茶样条索更加紧结,茶样2(摩擦处理)和茶样3(拉老火处理)的表面有明显的白霜现象。内质上,茶叶的香气经过高温作用由清香转为饱满的栗香(茶样1、茶样3),而加工处理中没有热处理的茶样2香气仍为清香。汤色上,对照茶样经过高温处理由绿明亮转变成黄绿(茶样1、茶样3);经过空转处理则转变为绿黄色(茶样2);滋味方面,对照茶样为醇厚型,茶样2、3均为浓厚型,并且茶样2相对于其他茶样出现不愉快的苦涩味;叶底颜色在3个不同处理下均有黄变的现象,但彼此差异不大。

由此可见,同时具有烘干和摩擦作用的拉老火工艺,可以有效促进茶条的紧结、香味的浓郁持久,有利于品质的提高;而同样可以起霜的空转处理茶样,由于只受到单一的摩擦作用,茶叶组织相对破损率高,单位冲泡时间内茶叶浸出速率高[10],造成汤色黄变严重、香气纯正度下降、滋味过于浓厚苦涩,总体品质下降。

2.2.2 六安瓜片成对偏爱试验分析

16名优选评价员分别对毛茶(对照茶样)、茶样2(空转处理)和茶样3(拉老火处理)的外形、香气、滋味进行评价,从每组茶样中选出偏爱的一只茶样。根据二项式分布原理[11],对两组数据进行统计分析。试验结果表明(图3),在毛茶(对照茶样)和茶样3(拉老火处理)的比较中,评价员更偏爱拉老火起霜瓜片,并均在外形、香气、滋味上达到了显著性差异。在毛茶(对照茶样)和茶样2(空转处理)比较中,评价员更偏爱外形具有“霜”的茶样2,但是更偏爱毛茶的滋味,并且均达到了显著水平;而香气的偏爱人数没有达到显著差异水平,这间接说明空转处理虽然会起霜,但不会提高茶样的品质。无论外形、香气和滋味,评价员均倾向于拉老火有霜瓜片,并且均达到了显著差异水平。由此可见,高温和摩擦同时作用才能有助于茶叶品质的提高。拉老火起霜不仅对瓜片表面有着重要影响,还对其内在香味成分的变化也产生了有利的影响。

2.3 六安瓜片起霜前后理化成分分析

2.3.1 起霜前后主要滋味化学成分的变化

表2数据显示,与对照茶样相比,经过拉老火处理后,瓜片的含水率、水浸出物均降低;而茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸、可溶性糖、总黄酮含量均有不同程度的上升。表中还可以看出拉老火处理后儿茶素总量有一定程度的下降,其中,含有没食子基的EGCG、EGC下降最为显著,分别下降14.93%、26.82%。

图2 各处理茶样的扫描电镜图像

表1 各处理茶样的感官审评结果

注:与对照组比较,*,P<0.05;**,P<0.01。

表2 对照茶样和茶样3的基本滋味理化成分含量

2.3.2 起霜前后主要香气成分的变化

试验对比分析了拉老火前后香气成分的变化,将两只茶样中的香气分成了7类,并采用面积归一化计算了各类物质的相对含量。由表3可知,拉老火前后醇类物质的相对含量均最高,其次相对含量较高的是烯烃和其他类化合物(杂氧化合物以及硫氮类化合物);并且这些物质经过拉老火处理后,呈现出不同的变化趋势:烯烃、酯类、其他类挥发物含量上升;醛、酮、羧酸类含量下降;其中烯烃、醛类、羧酸类物质变化最大。

茶样中的烯烃类物质主要由萜烯类构成,其香气前体物质萜苷类受热而水解出萜烯,同时部分萜烯类衍生物在热作用下裂解成单萜或者双萜,从而造成烯烃种类和含量的上升。酯类物质通常具有愉快的花香,有报道指出[12-13]:在受热作用下,羧酸与芳香族醇可以形成芳香族酯类;羧酸与萜烯醇可以形成萜烯族酯类,从而造成了羧酸类物质下降和酯类物质的上升。此外,含硫类化合物和杂氧化合物含量也有所上升。究其原因是高温可以促进含硫类化合物的上升,其中含硫化合物是绿茶中烘炒香的主体,并且阈值低[14],对绿茶香型的转变起着重要作用;高温下,茶叶中的氨基酸与还原性糖发生美拉德反应生成糖胺化合物,进而降解成杂环类化合物,如吡嗪类、吡咯类、糠醛等物质,该类物质都具有高爽的烘炒香[15]。推断经拉老火后的起霜茶样(茶样3)香气显著高爽,与该类化合物的上升呈现出一定程度的正相关。

醛类在拉老火过程中明显下降,主要是由于不利于茶叶香气品质的、具有刺鼻青味的低级醛含量下降。虽然酮类在拉老火过程中有所下降,但具有愉快花香的茉莉酮含量却明显上升。在拉老火过程中,醇类总量变化不大,但其组分和比例发生了有利于品质的变化,即成分占比比较大且具有良好风味的苯乙醇、橙花叔醇含量明显提高。同时,具有良好的花香和果香的芳樟醇及其芳樟醇氧化物也有一定程度的提高。由此可见,拉老火改变了这些物质的含量和比例,从而提升了瓜片的香气品质。

2.4 六安瓜片“霜”成分的初步鉴定

2.4.1 非挥发性成分

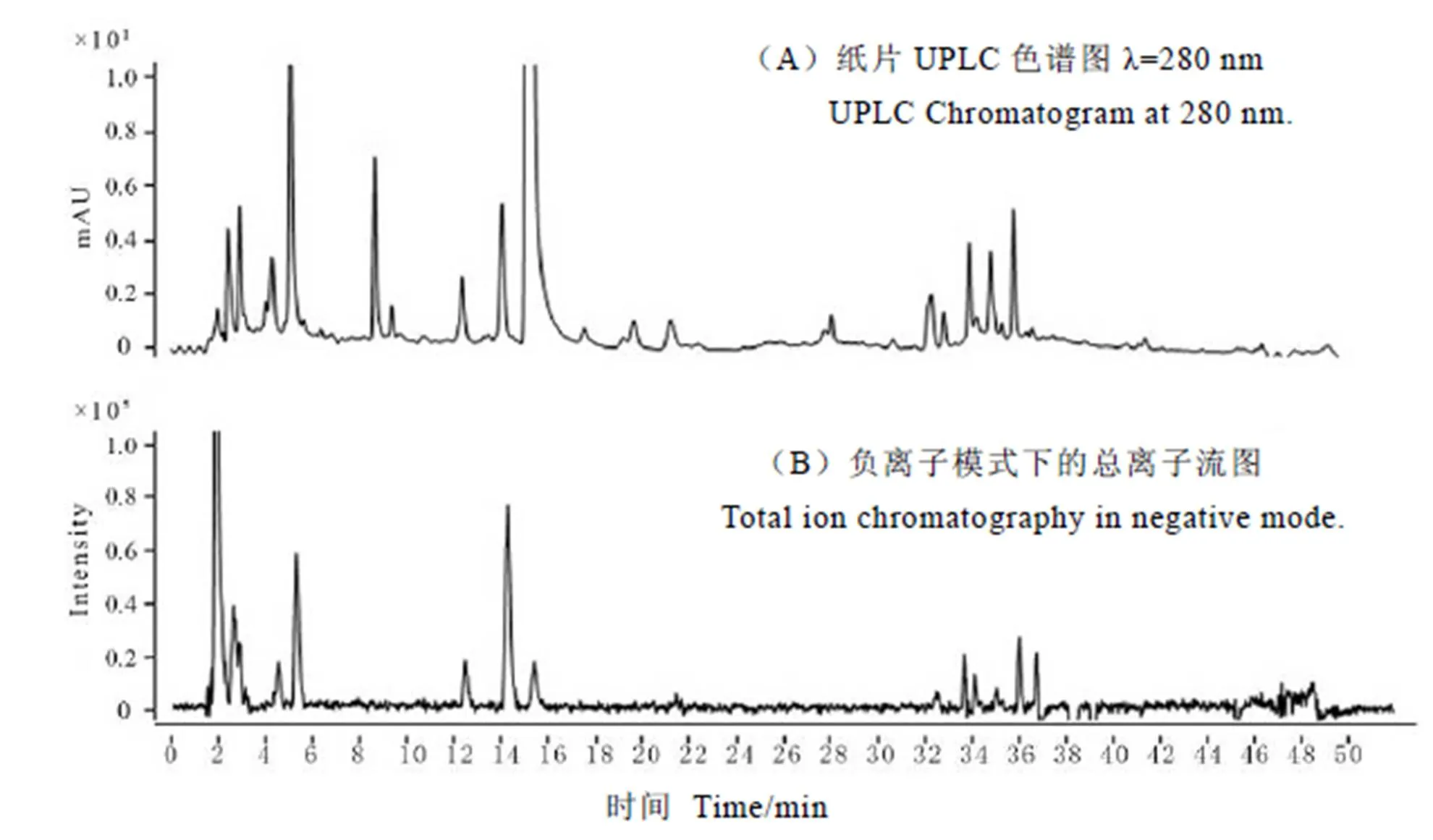

试验采用滤纸代替茶叶叶片,添加到毛茶中进行拉老火处理来收集“霜”的成分。通过LC-MS检测纸片的非挥发性成分来探究霜的化学本质。检测结果如图4和表4所示。试验通过标准品比对以及二级离子碎片分子量初步鉴定了12种化合物,主要为儿茶素类、糖苷类物质以及咖啡碱。摩擦作用增加了这些物质在高温下随着水蒸气挥发的析出程度。

表3 对照茶样和茶样3的香气成分相对含量比较

注:数据处理过程中剔除掉了非茶叶挥发性杂质以及对茶叶无贡献的挥发性成分,如饱和烷烃、咖啡碱等,其香气成分含量计算为相对定量。

Note: Some non-volatilized compounds and compounds with little effects on aroma such as alkane and caffeine were removed in statistical analysis; the value listed in table was relative content.

图4 纸片中“霜”成分色谱图

表4 非挥发性物质的LC-MS鉴定结果

表5 挥发性成分的GC-MS鉴定结果

注:MS、RI分别代表谱库鉴定和保留指数鉴定。

Note: MS: Volatiles were identified by NIST11 libraries, RI: Retention indices in the literature or technology websites.

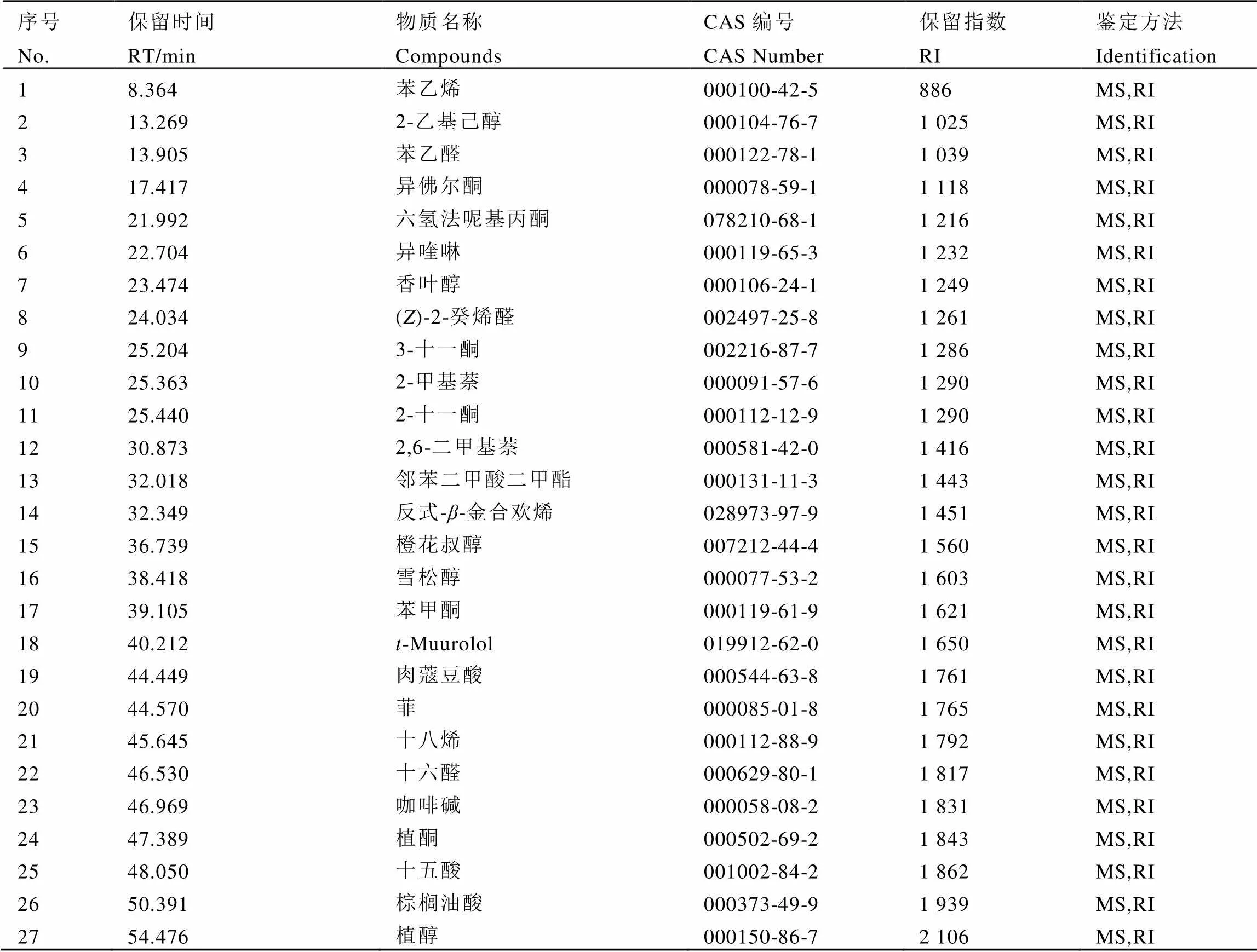

2.4.2 挥发性成分鉴定

采用HS-SPME/GC-MS分析鉴定了纸片中挥发性物质。通过NIST11.L谱库和保留指数比对,共鉴定了27种香气化合物。如表5所示,这些物质均来源于茶叶,主要为醇、醛、酮、羧酸、烯烃、芳香烃等不饱和物质。其中,萜烯类物质如异佛尔酮、香叶醇、反式--金合欢烯、橙花叔醇均有特殊的愉快的气味[16],且这些物质常温下往往会呈现出油蜡状。同时,GC-MS中也检测到了咖啡碱,说明咖啡碱确实是霜的组成成分之一,但不是唯一成分。

3 结论与讨论

本研究采用图像处理技术和成对偏爱试验探究了六安瓜片起霜的条件和起霜前后的品质差异。数码照片和电镜照片均可证明,摩擦是起霜的关键,高温对瓜片起霜贡献作用不大。偏爱成对试验结果显示,拉老火起霜瓜片在色香味方面均更受评价员的青睐。同时,从起霜前后茶叶的理化成分分析可知,适当的拉老火起霜有助于转变茶叶香型、提升香气的浓强度。茶叶的香气风格很大程度上取决于加工工艺,六安瓜片拉老火后所形成的典型香气物质的筛选还有待进一步的研究。

纸片代替茶叶收集六安瓜片“霜”的实验结果显示,“霜”的成分主要由咖啡碱、儿茶素、黄酮苷等非挥发性物质以及萜烯类等挥发性物质组成。拉老火是明火干燥,但温度远远没有达到这些物质的升华点,然而拉老火工艺中的短时、快速、间歇性地反复翻拌和摩擦作用,破坏了茶样组织结构,使多种物质溶出并随着水蒸气的蒸发从茶叶表面挥发出来又迅速冷凝,逐渐富集在茶叶表面,形成了类似“白霜”的现象。

[1] 丁以寿. 六安瓜片茶创制历史钩沉?[J]. 茶业通报, 2016, 40(1): 44-48.

[2] 李兵. “六安瓜片”茶清洁化加工机械及其工艺研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2013.

[3] 安徽省质量技术监督局. DB 34/T 237—2011六安瓜片茶[S]. 2011.

[4] 陈习村. 六安瓜片加工工艺研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2011.

[5] 阮鸣, 陈全战, 周红霞. 六安瓜片香气成分的GC-MS分析[J]. 食品科学, 2015, 36(8): 120-124.

[6] 张正竹. 茶叶生物化学实验教程[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

[7] Lv H P, Zhong Q S, Zhi L, et al. Aroma characterisation of Pu-erh tea using headspace-solid phase microextraction combined with GC/MS and GC–olfactometry [J]. Food Chemistry, 2012, 130(4): 1074-1081.

[8] Lucero M, Estell R, Tellez M, et al. A retention index calculator simplifies identification of plant volatile organic compounds [J]. Phytochemical Analysis, 2009, 20(5): 378-384.

[9] Jiang X, Liu Y, Li W, et al. Tissue-specific, development-dependent phenolic compounds accumulation profile and gene expression pattern in tea plant () [J]. Plos One, 2013, 8(4): e62315.

[10] 李再兵. 绿茶主要品质成分的浸出动态及其与滋味感官评分的相关性研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2002.

[11] 马永强, 韩春然, 刘静波. 食品感官检验[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009.

[12] Ho C T, Zheng X, Li S. Tea aroma formation [J]. Food Science & Human Wellness, 2015, 4(1): 9-27.

[13] 宛晓春, 夏涛. 茶树次生代谢[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

[14] Zhu J, Chen F, Wang L, et al. Comparison of aroma-active volatiles in Oolong tea infusions using GC-Olfactometry, GC-FPD, and GC-MS [J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2015, 63(34): 7499-7510.

[15] 刘盼盼, 刘晓辉, 罗龙新, 等. 烘焙程度对绿茶香气品质的影响[J]. 饮料工业, 2015(5): 1-7.

[16] Baba R, Kumazawa K. Characterization of the potent odorants contributing to the characteristic aroma of Chinese green tea infusions by aroma extract dilution analysis [J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2014, 62(33): 8308-8313.

The Mechanism of Frost-like Powder and Its Effects on Lu′anguapian Tea Quality

JIANG Yurong, LIU Sitong, GAO Jing, LI Daxiang, XIA Tao, DAI Qianying*

State Key Laboratory of Tea Plant Biology and Utilization, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China

The precondition of frost-like powder formation of Lu′anguapian tea and the correlation between frost-like powder and tea quality were explored by image technologies, paired preference test and traditional sensory evaluation. To identify the chemical properties of the white frost-like powder, filter paper was used to replace the tea leaves to collect white frost-like powder from the surface of the leaves during the process. The results showed that friction was the key factor for the formation of the frost-like powder. The technologies called “Lalaohuo” could not only improve the appearance of tea but also affect its flavor and taste. Based on LC-MS and GC-MS analysis, the main chemicals of white frost-like powder were very complicated, which included caffeine, catechins, flavonoid glycosides and volatiles such as terpenes.

green tea, Lu′anguapian tea, Lalaohuo, frostliking powder, tea quality

TS272.5+1

A

1000-369X(2018)05-487-09

2018-01-17

2018-04-14

国家重点研发计划(2017YFD0400805)、国家自然科学基金(31772057)、安徽省科技重大专项(17030701027)、安徽省科技重大专项(15czz03111)、现代农业产业技术体系建设专项资金(CARS-19)、安徽省现代农业(茶叶)产业技术体系(皖农科[2016]84号文)、茶叶化学与健康领军人才团队引进重大示范项目

江俞蓉,女,硕士,主要从事茶叶审评与品质调控方面的研究。

daiqianying117@163.com

——记五莲县“南茶北引”50年发展历程