推动云南戏曲传承发展调研报告

——以云南“白、彝、傣、壮”少数民族戏剧为例

李红梅 龚婵娟 赖卫华

云南共生活着25个少数民族,中国1/2种类的少数民族聚居在这里,是全国少数民族最多的省份,其中15个民族为云南独有。云南少数民族人口占全省总人口的1/3以上,但是居住面积却覆盖全省土地面积的2/3。在行政建制上,有8个少数民族自治州,29个民族自治县,163个民族乡。各民族在漫长的发展进程中创造了丰富灿烂的优秀文化,可谓少数民族文化色彩斑斓,少数民族戏剧丰富多彩。戏剧艺术代表了一个民族较高的艺术水平,而少数民族戏剧是中华民族大家庭不可或缺的文化瑰宝,为进一步摸清云南少数民族戏剧传承发展现状,推动该项事业走向民族化、多元化的可持续发展之路提供第一手资料,2018年1月至3月,云南省文联组织省戏剧家协会组建由省内外戏剧专家组成的调研组,赴楚雄、大理、德宏、文山等地开展实地调研。通过座谈、走访、观摩剧目演出、召开现场研讨会等形式,先后对大理白族自治州白剧院、大理白族自治州宾川县文体局演出队、楚雄彝族自治州民族艺术剧院彝剧团、德宏傣族景颇族自治州傣剧传承保护展演中心、文山壮族苗族自治州非物质文化遗产(云南壮剧)传承保护展演中心等5个少数民族戏剧院团,从剧种发展现状、人才队伍建设、剧目创作生产、管理机制等方面进行深入调研,形成此调研报告。

一、云南少数民族戏剧发展现状及优势

云南是全国少数民族剧种最多的省份,人才队伍建设、基础设施、文化环境、政策机制等都影响和制约着少数民族戏剧的发展。深入调研云南少数民族戏剧发展历史和现状,对推动少数民族戏剧传承发展具有重要意义。

云南的少数民族剧种主要有白族吹吹腔、大本曲(后统称白剧),傣剧,傣族章哈剧,壮族土戏、沙戏(后统称壮剧),彝剧,佤族清戏,苗剧共7个剧种。本次调研仅聚焦于较为成熟、经常演出、存在时间长、具有较大覆盖面和少数民族文化代表性的4种少数民族剧种,即:白剧、彝剧、傣剧、壮剧。这些剧种生动呈现了当地少数民族生产生活场景,反映了当地民风民俗紧密相关的文化元素,深受少数民族群众喜爱。

(一)云南少数民族戏剧传承发展情况

近年来,省委、省政府高度重视民族文化的保护与传承,在政策、资金、规划、活动等方面采取了一些措施,能保证少数民族戏剧的保护与传承基本运转。

一是投入资金保运转。2010年起,省财政设立了每年2000万元的“少数民族传统文化抢救保护专项经费”,2011年又设立了每年1500万元的云南世居少数民族文化精品工程专项经费,2012年将非物质文化遗产保护经费增加到1000万元;同时,在省级民族机动资金中安排专项经费700多万元,并按10%的比例逐年递增。目前,每年的省级民族文化保护资金达到5000多万元,这些资金主要用于保护少数民族的物质文化和精神文化,即饮食、衣着、住宅、生产工具等物质文化,及民族语言、文字、文学、科学、艺术、哲学、宗教、风俗、节日和传统等精神文化。在此基础上,各相关州市也相应安排了专门的工作经费用于少数民族戏剧传承保护工作,目前,省、州(市)、县(市、区)的资金投入,能基本保障云南少数民族戏剧传承发展工作基本运转。

各州地方财政对四个少数民族剧种传承发展扶持资金统计表

二是保护传承范围广。在全省“非物质文化遗产保护名录”的申报工作中,不断扩大范围,积极推荐“白、彝、傣、壮”四个少数民族剧种及傣族章哈剧、佤族清戏等申报国家非物质文化遗产保护名录项目,现已纳入国家非物质文化遗产名录体系进行统一保护。

三是出台政策定规划。近年来,省委高度重视云南文艺的发展,出台《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》(云发〔2015〕36号),明确提出“推进民族文化保护传承,促进民族文化精品建设,实施地方民族戏曲振兴计划”的要求,为云南少数民族戏剧的发展提供了政策支撑。省级文化部门也积极帮助和指导各级文化部门,制定了具体的保护规划和实施方案,如楚雄、大理、德宏等州市先后出台了《楚雄州民族文化发展战略实施纲要》《大理州关于加强和改进白剧传承发展工作的实施意见》《傣剧专业人才定向培养方案》等政策措施,为云南地方少数民族戏剧的发展制定了规划,提出了目标和措施。2009年,云南省文联组织专家学者编纂出版了《云南地方戏剧丛书》,全面系统地介绍了滇剧、花灯、白剧、傣剧、彝剧、云南壮剧和云南傩戏等云南地方剧种的历史、现状、艺术特色等,对促进云南少数民族戏剧的传承和保护开了个好头。

四是开展活动搭平台。全省先后成功举办两届少数民族综合性文艺会演,举办了十四届云南省新(剧)节目展演评比;举办了云南省青年演员大奖赛;2017年8月,云南省文联举办了“云南首届少数民族戏剧会演”,通过遴选,小白剧《独木桥 阳光道》,彝剧小戏《今天我请客》《喝三秒》,壮剧小戏《摸秋》,傣剧小戏《重葬之后》《绿叶信》,佤族清戏《天上有星星》等14个少数民族戏剧剧目入选并参加会演。通过这些全省性的少数民族戏剧会演活动,既促进了云南少数民族戏剧的相互交流、学习和借鉴,又为推进少数民族戏剧传承、创新和发展搭建了平台。2011年至今,云南省文联共举办五届中青年戏剧人才培训班,培训内容涵盖编剧、导演、表演、舞美等,培训人次300余人,少数民族戏剧从业者也参与其中。

(二)云南少数民族戏剧特点凸显

云南少数民族戏剧剧种,由于剧种传统、声腔源流的不同,加上民族特点、地域差异、方言分歧、欣赏习惯、审美趣味、心理特征等因素,呈现出千变万化的特征,实现了多样化和差异化的演变。

一是白剧有一定知名度和观众基础。白剧是流行在大理地区的少数民族剧种,是白族优秀传统文化的重要组成部分,先后培养和造就了一批有一定知名度和影响力的白剧艺术家,吸引了不少专家学者对白剧艺术进行深入研究,在大理白族地区有着非常深厚的群众基础和广泛的社会影响。白剧一直在民间流行,不仅在神庙戏台上演,还在田间地头演唱,深受白族人民欢迎和喜爱。尤其是在婚丧嫁娶,逢年过节时,白剧的演出更为频繁。白剧是多声腔剧种,有着深厚的民族文化传统,与民间传说融合,兼有古老剧种与民间小戏的特点。

二是彝剧民族特色鲜明。彝族是一个会说话就会唱歌,会走路就会跳舞的民族。打猎有打猎调、爬山有爬山调、过山调,放羊有放羊调,喝酒有酒歌。彝族戏曲目前主要流行于楚雄及玉溪峨山等地,是在彝族传统说唱、歌舞艺术的基础上,集合云南滇剧等地方剧种,采用汉族戏曲形式,不断融合、完善而形成的民族剧种。彝剧几乎全部为新创剧目,曲调全盘吸取当地民歌,舞蹈身段,借鉴彝族舞程式,舞台艺术创新的余地较大。

三是傣剧在当地影响力强。傣剧是傣族文化的重要组成部分,发源于有一定人物情节的傣族歌舞表演及佛经讲唱,后吸收京剧、川剧、滇剧、皮影戏的艺术营养,逐步形成比较完整的戏曲形式。傣剧形成于19世纪中叶的盈江干崖,后广泛流传于德宏、临沧、保山及缅甸掸邦的傣族聚居区。傣剧由于运用属于北傣语支的傣文傣语,傣族又信仰南传上座部佛教,佛经故事、民间传说,神话故事十分丰富,韵文体诗歌流传广泛。传统剧目以唱为主,动作的穿插和丰富情感的交流较少,有简单的表演动作。目前,在当地农村仍有广泛的群众基础,只要有傣剧演出,四面八方的傣族群众都会聚拢来观看,场面就像过节一样热闹。

四是壮剧传统剧目最为丰富。壮剧又叫“壮戏”,是在壮族民间文学、歌舞和说唱技艺的基础上发展而成的,在云南主要分布在文山州。壮剧的传统剧目有1000多个,分别流行于富宁、广南等县市的业余戏班中。壮剧保存完整的剧本约有400多本,这些剧本经过几百年不断地加工和丰富,大都具有壮族的鲜明特点和风格。目前,很多壮剧在保留传统的前提下,编创了一些体现时代精神、反映现代生活、群众喜闻乐见的作品,一些壮剧班子的演出开展得有声有色,形成了较为可喜的发展局面。

(三)云南少数民族戏剧作品频现

近年来,各州市面对少数民族戏剧院团经费不足、基础设施建设薄弱等诸多不利因素,不等不靠,以高度的文化自觉和文化自信,打造了一批高水准的戏剧作品。

——白剧方面。大理州文体局从2014年开始面向全国进行白剧剧本征集,通过专家论证,挑选出适合白剧排演的剧目,并与作者签订协议,按步骤分别进行排练上演。目前征集的剧目可满足白剧团到2020年排演需求。白剧《白洁圣妃》《洱海花》《榆城圣母》等剧目分别荣获全国少数民族戏剧会演银奖和全省新剧目展演金奖等殊荣。其中,《榆城圣母》囊括云南省第十三届新剧目展演戏剧类所设评奖项目的所有最高奖。白剧《数西调》获云南省第十四届新剧目展演戏剧类“新剧目大奖”“剧作奖”“导演奖” “音乐设计奖” ,领衔主演、中国戏剧梅花奖演员杨益琨获“特别荣誉奖”。

——彝剧方面。楚雄州彝剧团在院团改制后的十多年里创作演出了16台大戏,100多个小戏、小品、说唱等,彝剧《疯娘》《杨善洲》《跑官记》等为代表的彝剧艺术品牌成为宣传楚雄优秀传统文化的名片。大型彝剧《藏金贵》获云南省新剧节目展演铜奖,大型彝剧《疯娘》参加文化部、国家民委举办的第一届中国少数民族戏剧会演获“剧目金奖”;大型彝剧《杨善洲》获云南省第十二届新剧节目展演“新剧目奖”,并入选第四届中国少数民族戏剧会演优秀剧目展演;小彝剧《慕勒祭爹》获第九届中国曹禺戏剧·小戏小品剧目一等奖、第二届中国少数民族戏剧会演金奖;小彝剧《摩托声声》获第三届全国小戏小品大赛“优秀入选剧目奖”“观众最喜爱小戏奖”;小彝剧《喝三秒》入选2017年全国基层院团戏曲会演。

——傣剧方面。大型傣剧《刀安仁》于2012年4月在芒市首演成功后,参加各级文艺会演,获第三届中国少数民族戏剧会演“优秀剧目金奖”及12个优秀单项奖、获云南省第二届少数民族文艺会演“优秀剧目金奖”及10个优秀单项奖;2014年获得云南省委宣传部精品工程奖和提升打造资助项目;2016年入选第五届全国少数民族文艺会演,该剧目是继大型傣剧《南西拉》之后,傣剧发展史上又一精品剧作。为传承傣剧艺术,德宏州傣剧传承保护展演中心把《娥并与桑洛》《千瓣莲华》《朗推罕》《海罕》《竹楼情深》《阿鸾相勐》《十二个王妃的眼睛》《冒弓相》《线秀》《召麻贺》等10部传统傣剧录制成光碟,作为公益性文化产品向基层免费发放,为基层群众带去精神食粮的同时,更扩大了傣剧的影响力。

——壮剧方面。壮剧代表剧目有《螺蛳姑娘》《和睦皈朝》《彩虹》《三七姑娘》《白云村姑》《野鸭湖》《憨憨戏主》《送别》等,其中,《彩虹》参加1992年2月在昆明举办的中国第三届民族艺术节演出;《野鸭湖》荣获全国第一届少数民族题材剧本创作团结奖;《憨憨戏主》于2003年参加首届中国·滨州博兴国际小戏艺术节演出获综合演出银奖、剧目创作奖、导演奖、音乐创作奖、服装设计奖、舞美设计奖等多个奖项。2013年7月,富宁壮剧团重新复排多年前的老剧本《彩虹》参加第三届中国少数民族戏剧会演获银奖,让这个多年处于低谷的少数民族剧团迎来了发展新局面。

(四)云南少数民族戏剧人才培养途径探索

四个少数民族剧种普遍缺乏人才培养经费。在职在岗人员很少有培养、交流的机会,创、编、导、演能力得不到提升,部分专业人员的思路狭窄,节目形式僵化、老化,舞台表演艺术表现方法单一,艺术手法老旧甚至水准不断下降。在人才培养和培训方面,如“拜师收徒”“以团带班”“定向培养”“戏剧进校园”等,在借鉴了国内很多戏剧大省的人才培养机制基础上,各个院团进行了一些有力的探索。

1991年,原德宏州文化局与中国戏曲学院附中联合办班,为傣剧培养了一批专业人才,共29名(男18名、女11名),目前这一批经过系统培训的学员已经成为傣剧传承展演保护中心的主力军。

2013年,大理州面向全州宣传,经过考核招收了40名中小学生,并与他们签订协议后送到云南文化艺术职业学院白剧专业进行“订单式培养”。依托云南省文化艺术职业学院的师资、课程等资源,主要是以“定向培养”为主,招录有戏剧艺术潜质的中小学生输送到学院相关剧种专业(分为三年制、五年制、八年制大专班)进行培养。除开展日常的文化课、专业课外,院团定期派出白剧艺术家赴学院对学员们进行白剧声腔、道白等专项培训。2015年,36名学员(因各种原因流失4名)回团实习,并由院团党总支对他们进行思想教育,并在有限的经费中抽出部分资金给予学员生活补助。2018年毕业后,考核合格的学员将正式录用为院团正式在编的事业身份演职员。

2004年以来,大理州民族歌舞剧院下属“白族文化传习所”还积极开展白剧、民族歌舞进校园活动,聘请白剧专家和优秀的白剧演员走进中小学、大理学院等,对中小学生传授白剧艺术知识,进行民族歌舞培训,组织中小学生免费观看白剧大戏演出,旨在激发学生学习白剧的兴趣,在校园中播撒下民族戏剧艺术希望的种子。

二、云南少数民族戏剧传承发展的困境和问题

通过近年来党委政府的大力推动,云南少数民族戏剧保护传承工作取得了显著成绩,但由于各种原因,也还存在一些亟待解决的困难和问题。

(一)云南少数民族戏剧院团生存现状堪忧

一是少数民族戏剧专业院团面临生存低谷。1961年11月,省委宣传部发出《关于建立傣、白、壮、彝四个民族剧团的通知》。事实上,在20世纪50~60年代,少数民族文化、民间文化在很多利好政策的扶持下,除楚雄、大理、文山、德宏四个州州府所在地成立剧团外,各州的县级城市甚至乡镇,也成立了许多演出团体。“文化大革命”时期,少数民族戏剧受到冲击,直到20世纪80年代,云南少数民族戏剧又获得了恢复性的蓬勃发展,到90年代初期,据不完全统计,云南省各种性质的剧团、班社有90个左右,大量的原创现代戏就产生在这个时期,发展势头一直延续到近几年。但是,毋庸置疑,到2013年7月,省委宣传部召开的“打造文艺滇军座谈会”上,据统计信息显示:全省存活下来的国家与民间剧社仅有18个,其中,除了作为具有剧种历史的“白、彝、傣、壮”四个少数民族剧团整合到“演艺公司”“演艺集团”外,其他剧社主要是话剧、京剧、滇剧、花灯等汉族剧种。而少数民族剧种团体甚少,濒临灭绝。

以壮剧为例,20世纪90年代是壮剧戏班发展的鼎盛时期,仅富宁县就有134家戏班活跃在各个壮族村寨。到2005年,能正常开展演出活动的戏班不到10家。近几年,在地方党委政府和上级文化部门大力支持下,壮剧又经历了衰微到复苏的艰难发展过程。目前,能正常演出的农村壮戏班扩展到35家。2011年根据中宣部、文化部《关于加快国有文艺院团体制改革的通知》(文政法发〔2011〕22号)及省、州相关文件要求,“文山州壮剧团”划转为“富宁县民族文化工作队”,加挂“文山州非物质文化遗产(云南壮剧)传承保护展演中心”,体制和编制不变,增加了开展群众文艺演出、艺术交流等职能。近年来,虽然壮剧院团先后在富宁县举办壮剧专场比赛,在滇桂五个边境县开展文化交流“壮剧展演”专场活动,在那耶、坡芽举办陇端节,通过这些活动让壮剧得以延续,不被人们遗忘,但要实现壮剧的繁荣兴盛和壮剧院团的发展壮大还任重道远。

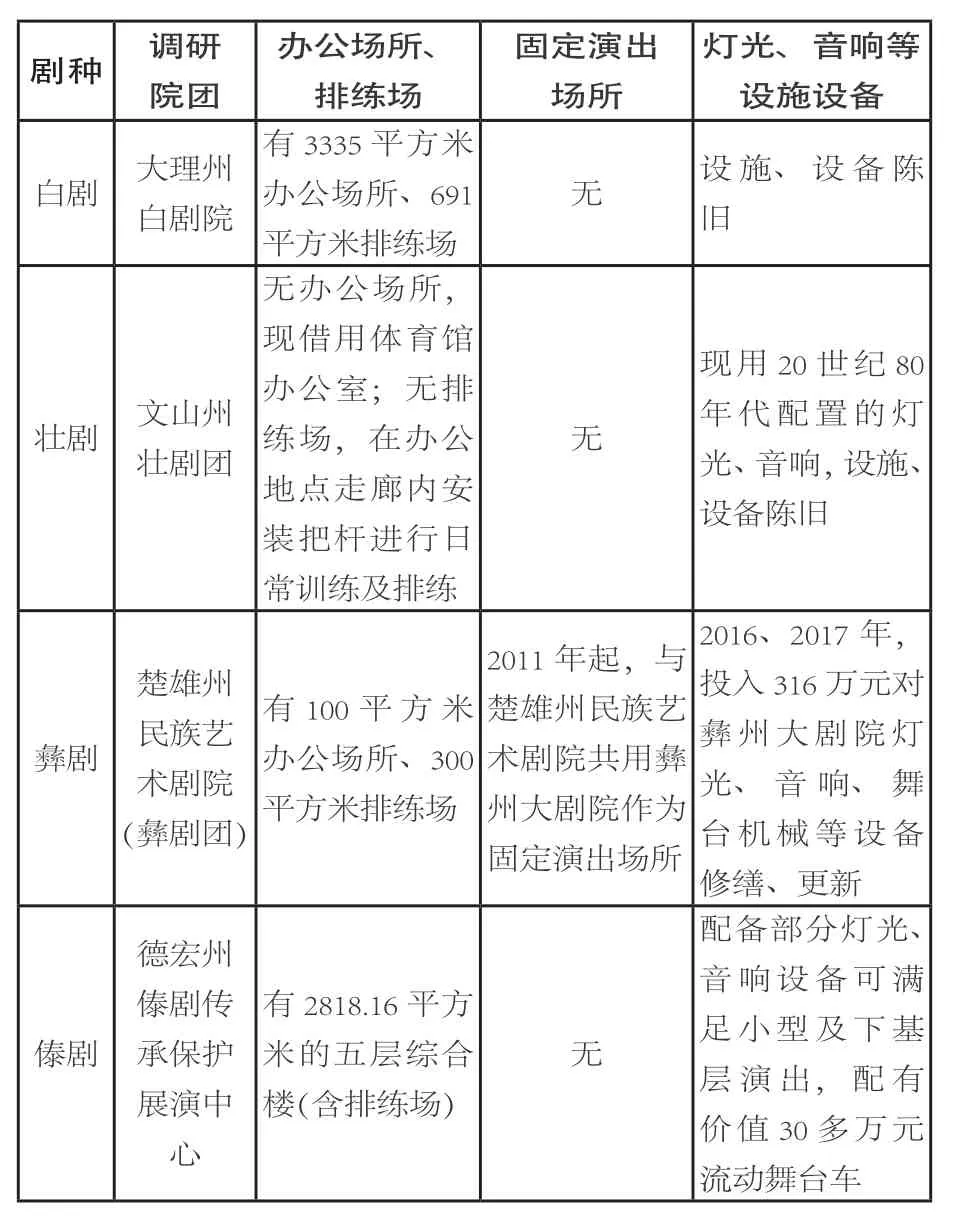

二是院团基础设施建设薄弱、设备陈旧、设施简陋。从调研的四个少数民族戏剧专业院团来看,大理州白剧院、文山州非物质文化遗产(云南壮剧)传承保护展演中心在基础设施建设方面相对薄弱。主要是无办公区及排练场地,没有固定的演出场地,为了顺利开展演出,每次只能在广场上临时搭台,耗费大量的人力、物力、财力;灯光、音响、舞美硬件设备陈旧、设施简陋。详见下表。

云南少数民族戏剧专业院团基础设施建设对照表

(二)少数民族戏剧缺人才

一是年龄结构青黄不接。少数民族戏剧因其独特的语言、声腔、演唱风格及表演形式,决定了它的传承方式较为单一和普及范围较狭窄,必须在本地区、本民族中选拔人才,通过以团带班和拜师学艺的方式进行培养,这在一定程度上对少数民族戏剧人才队伍建设形成了制约。按照舞台艺术呈现规律看,年龄在45岁至60岁这个阶段的演员较为成熟,他们所掌握的技能和积累的经验能较全面地完成戏剧作品的呈现,然而,因为政策的原因,工龄满25年、30年的演员,多数选择了退休,致使现在的院团缺乏成熟的演员。以白剧院为例,现有专业白剧演员17人(男4人,女13人),45岁1人,占5.9%,30至40岁5人,占29.4%,30岁以下的11人,64.7%,致使表演队伍青黄不接,人才断代,一到排练演出大戏,剧团就得返聘部分退休人员回团共同完成剧目生产和演出,在给院团造成更大的经济负担的同时,也不利于白剧事业的传承与发展。

二是长期缺乏专业人才。云南少数民族戏剧专业院团都存在“专业行当不全、骨干人才匮乏”的现象。主要缺编剧、导演、表演、舞美等专业人才。体制内院团由于编制少,需要能编、能导、能演的综合性人才,特别是民族地区缺少有民族文化积淀、懂民族语言的演员。四个少数民族戏剧院团改制后,人才留不住。由于编制限制、延迟退休等原因,导致事业单位人才难进;合同制人员工资待遇不高,演员流动性大,导致院团招不到人,更何谈招录人才。由于编外人员保障制度弱,为了排新戏、出新人,好不容易培养出来的编制外优秀演员由于没有及时体现特殊人才选拔制度,很多人难安其业,又选择另谋出路。

如文山州壮剧团共有编制35人,目前在编人数23人,为确保各项工作顺利开展,2009年至2010年,分两批招收了10个编外年轻演员,多数为歌舞表演专业演员。就目前的演员阵容看,壮剧团是四个少数民族戏剧院团中“最袖珍”的专业文艺表演团体。

三是剧种缺乏“领军人才”。少数民族戏剧剧种要培养自己的明星——“领军人才”,像云南京剧的关肃霜、傣剧的万小散等,她们都是剧种的代表性人物。可是从发展的角度看,少数民族戏剧在培养人才方面还有很多问题没有解决。人才不配套:从横向看,“领军人才”包括编剧、导演、演员、作曲、演奏、舞美等各方面,演员又包括各个行当,各个主要部分都应该有自己的“明星”,只有“明星”组成强力团队,才能担当创作系列名牌剧目的任务;从纵向看,“领军人物”包括老、中、青几代人,有领军人,也要有接班人。

四是人才选拔机制不顺。首先,文艺人才的招录、引进、培养,省、州、县人事部门都有相关的具体政策,人员招聘实行公开招录,并受学历等条件的限制,人才引进须经各级主管部门层层审核,且无相关配套的高尖精戏剧人才引进优惠政策,而在现实中,部分优秀的少数民族戏剧人才因受学历、年龄等相关要求的限制,不能纳入公开招录对象,造成目前文艺院团人才招录难、引进难的情况出现。其次,目前想学戏的人特别是想学戏的孩子越来越少,以前的“艺难学门难进”已变成今天的“招生难学艺难”。村寨群众自发组织的戏剧表演大都也只有中老年人参加,会唱、会演本民族戏剧的年轻人越来越少,使丰富的民族特色文化面临消亡或失传的困境。再次,各少数民族戏剧剧种缺乏领军人才,在剧种不断向前发展过程中,领军人才起到很关键的作用,参考大剧种,在全国能达到一定影响力的京剧、昆曲、豫剧等,行当、流派等都有一定的领军人才,这也是我省少数民族戏剧包括滇剧、花灯在内的地方剧种在传承发展中值得关注的问题。

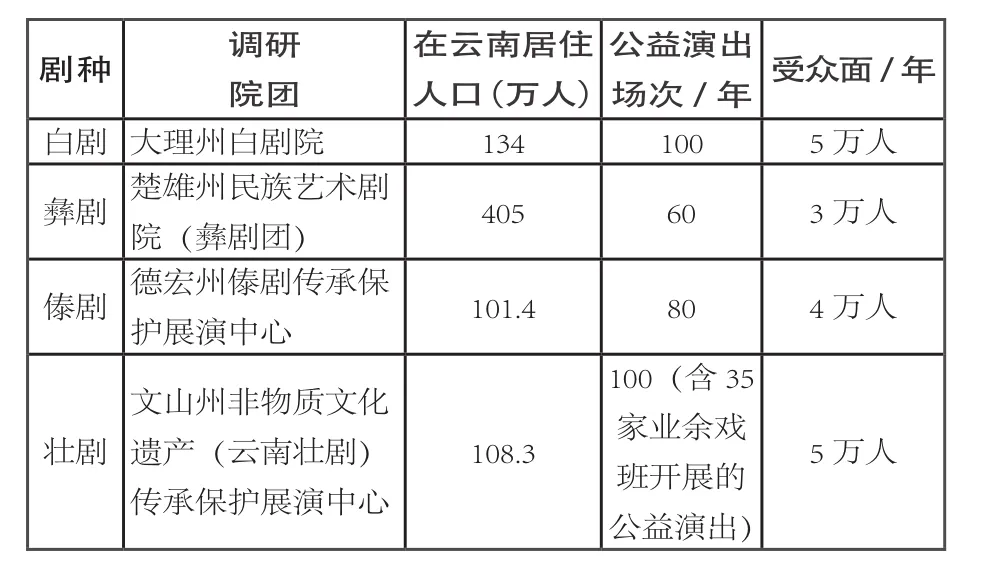

(三)少数民族戏剧缺乏市场

一是戏剧市场萎缩、政策扶持力度不够,成了云南少数民族戏剧发展面临的首要难题。戏剧市场整体上一直在萎缩,观众呈减少态势,各少数民族戏剧剧团想通过市场化手段来赢得发展空间显得比较困难;加之政策扶持不到位,资金投入不够,导致目前各剧团普遍处于苦苦支撑的困境。二是当前出现的重申报、重开发、轻保护、轻管理的现象比较普遍。少数民族戏剧在人才培养、剧目创作和排演、剧团建设,尤其是硬件建设投入、参加比赛展演等方面面临较大的困难。三是流行元素、多元文化的冲击,导致少数民族戏剧成为“濒危物种”。随着经济社会的发展,流行文化以鲜活的风格,方便快捷的传播方式,深入到寻常百姓家。在人们的思维方式改变、生活节奏加速、市场经济竞争激励的形势下,戏曲那一唱三叹、一步三摇的模式,很难适应多数观众已经变化了的审美需求。四是普及率不高。喜爱少数民族戏剧的观众大部分集中在农村,收入不高,各项费用开支又大,观看少数民族戏剧的主要途径是政府组织的免费“送戏下乡”,主动到剧院购票观看的群众较少。加之少数民族地区普遍财力较为紧张,拨付经费有限,各个剧团通过演出能够获得的门票等收入十分微薄,要想编排新剧目、多送戏下乡,往往感到捉襟见肘、力不从心,导致普及率不高、受众面不广。

云南少数民族戏剧院团“送戏下乡”公益性演出统计表

(四)少数民族戏剧缺经典剧目

“人在戏在、人去戏亡”及“创新不足、感染力不够”的现象导致少数民族戏剧缺经典剧目及剧目系列。目前,各个少数民族戏剧剧团都以演传统戏、古装戏为主,很多剧本将随着传承人离世而消失。如云南壮剧的传统剧目有一千多个,分别保存和流传在富宁、广南、文山乐西的业余戏班中。很多戏单和戏文靠戏班班主或老传承人排练时口传心授,很多传承人已是白发苍苍。西双版纳傣族章哈剧和腾冲佤族清戏,传承人逐渐减少,使得“人在戏存、人去戏亡”的现象尤为突出。

(五)少数民族戏剧主观发展缺乏创新

随着电影、电视普及,信息时代来临,互联网、手机的冲击,以及一度唯市场是尊,导致少数民族戏剧受到不同程度影响。而少数民族戏剧主观发展中自身创新不足、感染力不强,制约了其发扬光大,也制约了剧目创作出经典。首先,少数民族戏剧都是用本民族语言演唱,讲的都是本民族、本地区的故事,听不懂该民族语言,对该民族历史、人物不了解的人很难理解戏剧所表达的内容,导致少数民族戏剧往往只能在本民族聚居的地区演出,难以扩大影响。其次,少数民族戏剧的唱腔、动作、服装、音乐变化不多,形势较为单一,节奏较为缓慢,感染力不强等问题,对观众尤其是年轻观众的吸引力不大。再次,缺乏与现实社会发展融合,体现时代精神的经典剧目和剧目系列,时代精神不仅体现在场景、服饰等外在的方面,更应该体现在作品的意蕴,应该是文学形式与舞台艺术形式的完美融合。

三、推进少数民族戏剧艺术传承发展的思路和对策建议

流传经年的云南少数民族戏剧走到今天,剧种传承发展形势堪忧,剧院设施设备陈旧、剧目创作乏力、人才青黄不接、演出市场低迷,较少进入公众视野。虽然相关戏剧工作者兢兢业业、苦心坚守,但仍然无力扭转戏曲发展的现状:有观众需求,但市场低迷、演出收入低;有剧目演出,但紧密结合现代生活的新创排剧目少。这造成戏曲工作者社会地位低,行业吸引力差,艺校生源严重不足,艺术人才队伍后继乏人。如何做好保护与传承工作,让这些民族文化的“活化石”能薪火相传,让子孙后代在老祖宗的历史印记里能寻觅到“文化基因密码”,这条路可谓任重道远。现就推动云南少数民族戏剧传承与发展,提出如下思路和对策建议:

(一)总体思路

抓好少数民族戏剧的保护传承和发展,要把发展少数民族传统戏剧艺术与振兴民族经济和文化结合起来,坚持把少数民族戏剧艺术作为我国文化大繁荣大发展的一个重要部分来尽快加以保护,充分利用少数民族戏剧艺术的独特魅力,采取优惠政策,切实加强少数民族戏剧艺术的传承及其资料的抢救、整理和研究,加快少数民族戏剧艺术的精品创作步伐,探索并逐步建立符合客观发展规律的传承和保护运行机制、经营机制,夯实基层戏剧队伍,增强少数民族戏剧艺术在人民大众中的影响力,破解戏剧艺术濒临消失的危险。

(二)推动云南少数民族戏剧发展与传承的对策和建议

一是抓剧本创作:为云南少数民族戏剧事业生存发展积蓄根基力量。“剧本,剧本,一剧之本”!为避免云南少数民族剧种成为“博物馆艺术”,兼顾戏曲院团多在基层,自身缺乏创作能力这一现状,建议继续坚持传统戏、新编历史剧、现代戏三并举原则:1.进一步巩固和完善原有的剧本招标制度,由省、州、县文化部门遴选一些精品的大戏、小戏或新创现代戏剧本,定期举办各级创作工作会、研讨会和改稿会,消除剧本创作的断层现象;根据少数民族戏剧的特殊情况,恢复各院团的创作室,特别是壮剧,在此次调研中,近年来壮剧的创作情况堪忧。2.通过政府购买服务等形式直接为各少数民族戏剧爱好者或剧团、民间戏班提供剧本,让从事少数民族戏剧创造的单位或团队得以生存和发展。3.由省级文化部门有计划地抢救、恢复、整理改编传统戏,编著、出版“白剧、彝剧、傣剧、壮剧”等少数民族戏剧精品剧本。条件成熟后,移植排演优秀现代戏,促使少数民族剧种焕发生机与活力。

二是抓人才培养:省级文化部门牵头组织分层培养,使用人才,疏通队伍“进”“出”渠道。云南少数民族戏剧院团面临的“人才断代”直接带来的就是“节目断档”,少数民族戏剧人才主要涵盖:编剧、导演、表演、音乐设计、舞美设计等,应该解决基层院团招不到专业人才的现实窘迫:1.研究艺术人才培养的特殊规律,依托省内外在戏剧人才培训方面的优势资源,省级文化部门应按照普通艺术人才培养、优秀人才选拔、尖子人才再造、领军人才重塑的规律,分级分层次进行戏剧人才培训。2.要为专业人才的岗位招聘设置专门的考试要求,而不是照搬事业单位人员招聘的考试内容。3.要打通院团人员流转渠道,让那些不再适于继续从事舞台艺术工作的人通过一定考核转岗到文化馆、博物馆一类的公益单位,既用好用足他们多年积累的艺术经验和创造才能为基层群众文化工作做贡献,又为院团让出编制,以利于补充新生力量。一“进”一“出”的渠道畅通和考核考试切合实际岗位需要,加上待遇适度提升,就能够有效地扭转基层院团现有的“人才荒”情况。4.重视才艺卓著耄耋之年的传承人,提高他们的生活、工资、医疗待遇。发挥好传承人以老带新、薪火相传的作用,培养更多的少数民族戏剧传承人,通过民间的力量让少数民族戏剧艺术永续传承。

三是抓阵地建设:启动实施少数民族戏剧基层院团扶持计划,引导民营院团发展。当前,云南少数民族戏剧演出主体是县级国有院团。1.从演出环节进行补贴,增加演职人员工资收入,提高从业人员的自豪感和荣誉感,增强戏曲行业的吸引力,整体上优化戏曲艺术的生态环境。可以考虑“一族一策”的差别化政策加以扶持和保护。2.要把少数民族戏剧文化建设纳入当地国民经济和社会发展规划,研究制定促进少数民族戏剧保护与发展专项规划,加大对少数民族戏剧保护和传承的投入。财政要设立少数民族濒危文化保护和传承专项经费,并向边疆民族地区倾斜。3.对少数民族戏剧院团的扶持,可以采取以奖代补、政府购买等方式,引导少数民族戏剧多深入基层、深入群众,建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理新机制。4.针对艺术创作和演出所必需的资金、排练场、剧场等条件进行专题调研,提出明确的建设要求,制定相应的政策性文件以完善少数民族戏剧剧种发展的必要的硬件条件。5.关注和引领民营院团发展。作为剧种保护中一支重要力量,民营院团数量庞大,绝大多数处于规模小、水平低、制作粗劣的初级阶段,文化部和地方文化主管部门应予重视,加强引导和提高。

四是抓普及与提高:加大资金投入力度,在普及的基础上促提高。1.加强政策落实,加大财政支持力度,建立健全特殊艺术人才引进机制。2.坚持文艺为人民服务、为社会服务的“二为”方向,体现“百花齐放、百家争鸣”的“双百”方针,各级文化部门要鼓励并支持院团积极参加各级各类会演,继续实行“送戏下乡”“文化大篷车·千乡万里行”“戏剧进校园”工程,通过百姓看戏、政府买单的形式,培养少数民族戏剧的观众群。拓展云南少数民族戏剧活态传承渠道。3.省级文化部门应定期举办云南少数民族戏剧会演,或少数民族院团移植剧目交流演出,向观众展示云南少数民族剧种的经典剧目、艺术名家、新秀,促进这些剧种的创作和演出,扩大这些剧种的知名度。

五是抓开发与保护:加大云南少数民族戏剧艺术的宣传力度。实践反复证明:单纯的保护不仅因为经济方面的原因很难实现,少数民族戏剧艺术的社会价值也很难在完全封闭的状态下完整展示出来。把戏剧艺术开发与发展旅游等融合进行,把浓郁的戏剧艺术文化推向市场,采取政府采购、业主主办、市场运作的方式,创造机会让少数民族戏剧艺术下乡展演、送戏下乡,让少数民族群众感受到本民族的文化魅力。在大众媒体上加大普及戏曲知识、推介演出剧目,热情讴歌扎根舞台、德艺双馨的艺术家。协调电视等媒体,将戏曲艺术的演出信息作为公益广告播放。戏剧教育也要从娃娃抓起,让戏曲走进中小学、走进高等院校,培育大批的戏迷、剧社、曲社。在全社会营造一个重视民族艺术、共同支持戏曲艺术的良好环境。

六是抓管理机制:探索建立有利于少数民族戏剧发展的运行机制、经营机制。体制不顺、机制不活,已成为阻碍少数民族戏剧发展的重要因素。必须综合采取行政的、政策的、人事的、市场的手段来推动少数民族戏剧剧团改革,不搞一刀切,不盲目地把少数民族戏剧剧团推向市场,避免造成思想冲击和人才流失。要鼓励一些有条件的州市群艺馆走向市场,推出一批高质量、有影响的少数民族戏剧精品。要按照“条件不具备或濒危珍贵的文化资源,必须把保护放在第一位”的要求,对这些州、市、县的群艺馆进行“特殊保护”,确保这些机构人员待遇不减、收入不减、工作热情不减。结合当地民俗及戏剧艺术演出,打造民俗风情文化旅游,将戏剧艺术、观光旅游、民俗风情表演结合起来,创建文化旅游产业,打响文化旅游品牌。

七是抓“市场培育”:将少数民族戏剧的传承与发展纳入文化惠民工程。1.全面贯彻落实党的十九大精神,少数民族戏剧传承发展必须坚持正确方向。中国特色社会主义进入新时代,少数民族戏剧要实现传承发展,必须坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展。突出特色,推陈出新,发挥戏剧教化优势,通过少数民族戏剧宣传党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。2.开展少数民族戏剧“进校园”“进社区”活动,提高普及率,培养观众群。3.以省级层面组织举办“少数民族戏剧艺术周”活动,可考虑每两年举办一次,汇聚全省各少数民族剧种进行展演、巡演活动,进一步扩大少数民族戏剧影响力,促进各剧种搭建交流学习的平台,促进少数民族戏剧传承发展向纵深推进。4.把少数民族戏剧纳入公共文化服务体系,给予人力、物力、财力的全方位支持。

总之,少数民族戏剧是我国民族文化的重要组成部分,只要我们足够重视,尽力加以保护,注重打造精品,培养人才队伍,少数民族戏剧艺术一定能在现代社会中凤凰涅槃,获得新生。