城市设计在日本的接受与发展

傅舒兰

城市设计在日文中一般写作“都市设计”,现较为频繁地见于知名建筑师事务所的命名,比如黑川纪章建筑·都市设计事务所、隈研吾建筑都市设计研究所等,旨在提示事务所业务可延伸至较大的城市尺度、涵盖建筑外部空间环境的设计。但其作为一个独立的概念,已不再成为关注与讨论的热点,相关领域的讨论更多转向了“まちづくり(街区营造)[1]”;同时,其也没有能在大学科下形成相对独立的研究分支,遍览日本高校不仅少有独立设置城市规划学科的大学,以城市设计命名的研究室也只有东京大学“都市デザイン研究室(都市设计研究室)”一间,且研究室主要研究方向也已偏离了空间规划与设计。因此,要讨论城市设计在日本的接受与发展,除回溯“都市设计”这个关键词以外,还需延展至城市规划(“都市计画”)这一学科在日本的生成,才能更好地理解并作深入阐释。而由丹下健三主持,自1960年代城市设计讨论的高峰期开始设立至今的东京大学“都市设计研究室”,则是可贯穿始终进入细节讨论的良好切面。

一、城市规划的引入与制度创设

同亚洲其他国家一样,日本是在欧美的影响下开始近代化的进程,而城市规划作为城市近代化改造的有效手段和制度,也随之得以引入。但区别于其他国家,日本有一个非常强烈的特征——“日本城市规划开始于防灾与复兴的需求”[2],城市规划总是伴随着灾害及灾后复兴建设被提起和发展推进。比如常被当作日本近代化改造初始案例的“银座红砖街”建设,就是在1872年东京大火之后进行的复兴建设。当时在以大藏省雇员沃特斯为主的外国技术人员帮助下,直接引入欧美城市建设方法,拓宽了道路并增加了路灯与行道树,总结《红砖建筑方法》直接或间接指导了地区内917幢红砖建筑的建造。建成后的银座地区,面貌焕然一新,不仅继续了其繁华的商业、也成功地成为塑造日本近代化国家印象的窗口。[3]

随之日本进入了“市区改正(街区改良)”的时代,除了在1888年证实颁布了《东京市区改正条例》的东京之外,大阪、京都、神户等大城市也纷纷将“市区改正”提上日程。这一时期的规划将范围拓展到整体城市,勾画设想了城市整体的土地利用,以及道路、铁路、河川、公园、上下水道等近代城市公共设施的布局。到1919年颁布《都市计画与建筑物法》(日文,译为《城市规划与建设法》)(下文简称两法),与城市规划相关的事务一直由政府主导推进,直接导致了日本城市规划的另一特征——官僚技术人员为核心的国家制度创设和发展。

这些官僚技术人员主要从属于1918年成立的核心部门——内务省大臣官房“都市计画课”(日文,译为“城市规划科”),及各地方的“都市计画调查委员会”(日文,译为“城市规划调查委员会”)。其专业背景主要为法[4]、土木[5]和建筑[6],并因早期城市基础设施建设的突出需求,其中尤以土木出身者为多。他们大多参加了“都市计画课”第一任课长池田宏于1917年组织的“都市研究会”,通过研究会举办的演讲会、发行的月刊《都市公论》及讲义书籍等学习城市规划相关的知识与技术,成为了支撑日本城市规划制度创始期的核心中坚力量[7](图1)。

图1:《都市公论》杂志封面

二、城市规划学科与都市设计讲座的设立

相对于19世纪末开始在实践中引入的城市规划技术与制度,从学术层面展开城市规划的研究和教育则相对较晚。以1910年日本建筑学会收到英国皇家建筑师学会邀请为契机,该学会为庆祝英国1909年城市规划法颁布在伦敦举行了“Town Planning”会议,当时作为唯一日本学者出席的土屋纯一[8]于10月21日写了长信一封向当时的会长辰野金吾报告,并在归国后在1913年的建筑学会杂志上发表了第一篇城市规划相关的论文。从当时的记录来看,虽然伦敦会议上已经出现对城市规划认识的整体转向(从建筑等空间设计转向社会层面城市管理),早期日本建筑界对于城市规划的认识,还局限在以美观为原则在更大的范围内进行建筑布局。[9]而当时出现的“市设计”“都市设计”“新都市设计”“都市新设计”等看似与城市设计类似的用语,其实是城市规划用语尚未定型时, 对“Town Planning”一词带有理解偏差的译文。

随后在建筑学界关注城市规划研究的学者屈指可数,其中在1910年代开始研究、出版《现代都市之研究(1916年)》的片冈安[10],他在1917年设关西建筑学会在大阪推行“市区改正”,1918年与建筑学会联合向政府提交《都市建筑法令调查会设置相关建议》直接联系1919年两法颁布,1920年在东京帝国大学通过《城市规划的科学考察》成为日本第一位在城市规划方向获得博士头衔的研究者。但是,由于其以交通为规划核心的主张,与前文提及官僚技术层核心人物池田宏以土地利用为核心的主张不甚一致,再加上大阪实际起步晚于东京,因此相对于国家制度创设和实践,片冈安更主要的贡献还是在学术界开创了城市规划这一研究方向。

但城市规划开始其学科的设立,则要到了1940年代以后。这与日本早期城市规划由官僚技术人员主导,学界参与不多有着很大的关系。当然如果追溯最早在大学开设的城市规划讲义,1922年京都大学土木系就已设置了都市计划教席,由武居高四郎主持。[11]但与后续发展产生较大关联和影响的,则是1942年因备战需求,在东京大学千叶第二工学部与“防空”同时开设的“都市计画”(日文)讲座。授课由内田祥三[12]负责,其当时培养的高山英华,就是促成1962年在东京大学开办“都市工学”专业的关键人物。[13]

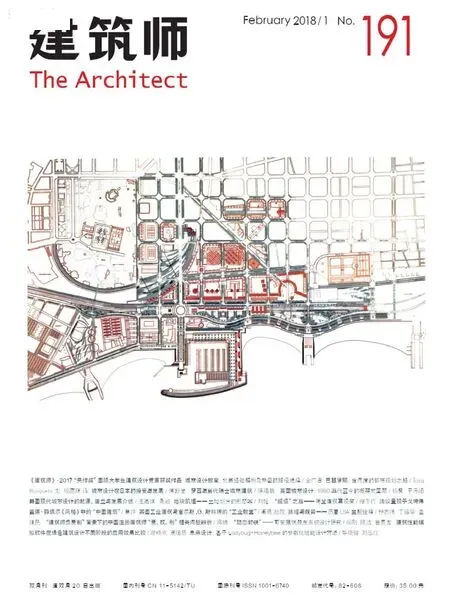

以1960年奥林匹克设施规划为契机,高山英华向当时的茅诚司校长提议成立直属学校的都市研究所,“欧美大多在研究生院层次设置城市规划学科,而解决城市问题需从多方面综合考虑,可跨文理科从各学部抽调相关专业各设讲座组成。”[14]但是在各学科壁垒森严的当时,这个方案受到很大阻力,高山英华转而致力在参与奥林匹克设施规划的土木、建筑、造园三个学科进行协调。最后协调的结果离初衷较远,只在工学部所属的土木与建筑之间,统合土木提出成立卫生工学科的提案,设立了“都市工学科”。1962年创设初的“都市工学科”,下设8讲座,其中城市规划5讲座[15],从1至5分别为:“都市计画原论”(日文,译为“城市规划原理”)“都市设计”“住宅地计画”(日文,译为“住宅区规划”)“都市防灾计画”(日文,译为“城市防灾规划“)“都市交通计画”(日文,译为“城市交通规划”)。由此城市规划学科基本得以确立,而与本文密切相关的“都市设计”也作为学科的重要组成内容,以讲座形式予以确定,并由原属建筑、高山英华前任助手的丹下健三担任教授(图2)。

图2:城市规划学科设立申请书封面

三、丹下健三为核心的城市设计概念形成

1962年随“都市工学科”创设开办的“都市设计”讲座,其中一个比较大的目的就是为当时已世界闻名的丹下健三提供一个教授的席位。至于为何将该讲座命名为“都市设计”,虽然没有直接的记录与证词,但从1959-1960年丹下健三受聘为MIT客座教授访美,相继在哈佛、耶鲁等大学展开宣讲,以及1960年恰好是哈佛大学研究生院开设三个城市设计相关学位方向的事实来看,应该是受到了当时欧美兴起的城市设计热潮影响。 而同时“都市工学科”创办者高山英华将设计视作把控全局的重要能力,认为“最后还是看设计”[16]的这一思路,也是促成“都市设计”讲座设置,且重要性仅次于城市规划原理之后的原因之一。

由于当时日本国内城市规划学科形成时间不长,再加上丹下健三的知名建筑师身份,城市设计这个概念首先在建筑界得到了一定的关注与讨论。1965年10月刊行的《建筑杂志》城市设计特辑是这个时期主流认识的集中反映。从参与专辑的人员构成来看,除了时任东京大学“都市设计讲座”核心教员——丹下健三、大谷幸夫、渡边定夫等外,还集结了包括东京大学城市规划与建筑其他方向的教研人员[17],后与丹下同称“新陈代谢派”的知名建筑师(槙文彦、矶崎新),以及政府机构官僚[18]与国营开发机构负责人[19]等多方面的代表人士(图3)。

图3:建筑杂志城市设计特刊封面

从专辑中这些代表人物的撰文内容来看,当时对于城市设计的认识大致可分为三种:一、丹下健三提出“新陈代谢”理论;二、对城市可见形体的控制;三、区别于传统可控的城市系统和决策过程设计。

第一种认识以丹下健三本人为代表。虽然他在《城市设计:概念与方法》一文开篇的阐述中清晰地体现了对于当时美国“城市设计”这一概念兴起的语境及其重点的理解:“(城市人口激增等)现阶段可见的城市问题,促使我们思考城市的本质:今后城市的形态会变成怎样?有哪些发展的可能性?这些可能性应该如何去实现?与哪些规划的问题相联系?再进一步,这些规划中与人直接相关的问题,如何创造我们每天能用五官感觉到的生活环境,即城市环境的人性化,Urban Design,城市设计是必需的。”但是,从他在后文通过回顾城市发展历史以及目前美国反思现代主义的社会思潮,提出需将生命体的动态自然生长反馈到城市空间,开发“强有力的媒介”进行“交流革命”,改变人与人、人与物、物与物的关系进而改变社会构造,从而实现“新陈代谢”这一新城市概念的具体展开来看,丹下健三应该是把自己提出的“新陈代谢”理论视作开展城市设计的有效方法,进行介绍推广的。而其后大谷幸夫《城市设计与建筑的关系》与曾根幸一《城市设计构成要素》这两篇文章,通过要素、媒体、系统、分化、组织等关键词展开的论述,基本就是对丹下这一理论的具体解释和展开。

第二种认识,由大谷幸夫在《城市设计与建筑的关系》这篇文章的篇首点明:城市设计其实就是针对日本城市规划只抽象控制规划要素布局与数量、缺乏形体上考虑的缺点,借鉴建筑设计的理论和方法、对城市可见的形体实施的控制。但他随后将城市作为建筑复合体的解读基本复制了丹下健三的“新陈代谢”理论,并没有进一步提出关键的形体控制方法。反倒是第三篇槙文彦的《环境设计诸问题》中,介绍了当时最新的环境分析和设计方法,例如菲利普·刘易斯提出的“生态廊道”,凯文·林奇在《城市意象》中总结的城市意象五要素等。这种将城市设计视作城市可见形体控制的认识,具有很强的现实实践基础。专辑内其他两篇讨论实践中建筑管理制度与建筑高度控制的文章[20],就是基于这种认识写作的。

第三种认识的提出者是槙文彦。与以上两种颇为不同的是,槙文彦明确提出在城市或更大区域进行设计,前提是必须理解其与单体建筑设计的不同之处,即不可能百分之百控制其功能与形态。他列举了三条理由:(1)城市的设计并非起于白纸,而是在既存环境上进行的,因此既有对现状的保留也有改变;(2)城市的各个部分不断经历生长消亡,不断需要设计介入,没有终极和停止。(3)近代城市的本质在于改变了原有独裁政治的静态社会组织,成为能表达个人意志、容许自由度的所在,同样设计也应容许自由的成分。在这种前提下,可见两种新的城市设计正在形成。第一种,对应城市空间的成长变化和秩序形成,统合城市经济学、社会学、地理学和生态学等其他学科进行的各种系统设计,比如土地形态、交通网络、城市基础设施等网络。第二种,Master Plan(总体规划),即从城市未来发展的总体展望导出各部分具体设计方法的思路。相比具象的设计,这种方法更强调城市决策的过程,以及得出合理决策的过程设计。

从专辑最后刊登的座谈会纪录来看,当时接受度比较高的是第一种与第二种认识,而不是现在看来更为切合城市规划总体发展趋势的第三种认识。这与当时日本城市发展的现实情况(围绕奥林匹克会场、筑波田园城市新城、万国博览会等推进的高速建设时期)、激进思潮涌动的社会背景(世界范围传播的共产主义思潮)、丹下健三的个人影响力(“东京计划1960”)、以及东京大学城市设计研究室的学术权威性均有关联。

四、转向保护、景观与“街区营造”的发展

图4:东京大学都市设计研究室不定期发行《鞆杂志》刊载并宣传其在“鞆之浦”进行的“街区营造”活动成果

如上文所述,基本可将1960年代视作是日本城市规划与建筑实践蓬勃多发,城市设计概念获得广泛讨论、教育载体得以基本确立的重要时期。按一般发展规律,伴随此后几十年一直持续到1980年代的经济高速增长期,日本的大学应该纷纷开办城市规划专业以满足城市开发建设不断增长的需求。但事实却截然相反,即便现在日本也少有单独设置城市规划专业的大学[21]。其中不乏当时城市开发基本由中央主导、重要项目基本由东京大学都市工学科主持,过于集中一处的影响。同时,1968-1969年席卷日本全境大学的学生运动[22],新成立不久的都市工学科是东京大学“全共斗”组织的干部据点,自此“教育部与学校主观上不再设置城市规划专业”[23]的因素。这一事件某种程度上可以理解为城市规划学科关注和解决社会现实问题的学科特征反映,但客观结果是导致了新兴学科进一步扩张的政治阴影。

在这样的背景下,日本规划建设的实质主导权还是掌握在土木为主的政府官僚技术层手中,重基础设施建设、轻人性化考虑的传统影响并没有得以扭转。进入1970年代,受石油危机影响,以及各地基础设施建设带来的生态环境和历史村镇破坏,日本进入了以当地居民为主体的保护运动频发期。进入1980年代,除了持续的保护运动和保护社团全国化,高层建筑带来的城市景观问题也频频引发法律诉讼。到了1990年代,经济放缓、高龄少子等社会问题进一步引发例如城市空心化的新问题。传统的城市规划不断受到挑战和冲击, “保全(保护)”、“景观”、“まちづくり(街区营造)”等新概念,不断取代“都市设计”成为城市规划领域的新关键词。

而如果将视野回放到1960年代作为城市设计大本营的东京大学城市设计研究室,可以发现一个有趣的事实。该研究室的教授更新换代与研究方向转变,完全契合了时代发展。在渡边定夫任教授的1980-1990年代初,该研究室就开始了融合历史环境的城市设计手法[24]、城市设计导则[25]等研究,还培养出了日后扛鼎日本城镇历史保护[26]与景观控制规划[27]方向的次任教授西村幸夫。从西村幸夫任教授的1990年代后期开始至今,除传统的城市历史与景观规制的研究外,该研究室还将学生活动的重心放在了日本各地的“街区营造”项目。其中不乏产生全国影响的事件,比如历时10年以上,由当地住民团体发起、终于赢得诉讼,阻止广岛市建设跨海大桥的“鞆之浦”等(图4)。并在长年积累的基础上,总结出了一套适合日本地方城市展开街区营造的调研方法[28]。

另外,在这样的整体发展趋势下,曾在1960年代退出都市工学筹建的造园学科,也出现了呼吁“城市设计”的知名学者。如在1995年参与组织《建筑文化》杂志“次世代的城市设计——建筑与基础设施的融合”专辑的中村良夫,以及2005年在《财界》杂志“大学改革”专辑的访谈中高呼“城市设计、环境问题应由农学、学科交叉的力量得以解决”、时任东京农业大学校长的进士五十八。而这些话题的掀起,除了受美国景观都市主义的波及,究其本质还是对1960年代提出、但一直没有能够充分推进的——融合建筑、土木、造园三大学科考虑城市规划构想的发展。

但如果比照美国城市设计在1960年代之后的发展,可以发现相比于各种吸引眼球的“主义”,在日本产生实质影响的,还是触及本质的基础方法:“设计导则”以及“公众参与”。而且在这些基础方法的接受过程中,针对日本城市与社会发展的现实需求,同时汲取了来自其他地区和领域——比如英国的市民设计(Civic Design)、欧洲各国的历史城镇景观控制方法、世界遗产保护理论方法等,进行了方法统合与地方适应性改良。 “街区营造”这个发端于日本的城市规划概念[29],可以说就是这个发展过程的综合反映与结果。

五、总结

通过以上四个时间段的整理,可以对城市设计在日本的接受与发展做以基本总结:城市设计是伴随1960年代日本城市规划学科的设立引入、作为其中一大组成部分得以确立的。由于学科建设的后发,在时间上几乎同步于世界范围内城市设计思潮的兴起,城市设计旨在融合建筑、景观及其他社会科学领域解决城市问题的主要目的[30],成为了日本设置城市规划学科的初始思路。而城市设计本身,则在最初负责城市设计讲座的丹下健三,以及日本城市建设传统中轻视设计问题的强烈影响下,要么作为“新陈代谢”理论的代名词被接受,要么被理解为主要针对城市可见形体进行控制和设计的概念。但是此后随着时间推移与现实发展,对于城市可见形体控制和设计不再成为日本城市规划关注的主要问题,以城市设计为初衷设立的研究室,也转向与历史环境、景观、社群组织相关的研究。在吸纳美国城市设计新方法(设计导则、公众参与)的同时,综合其他国家和领域的相关理论方法,逐步演化形成了日本原生的城市规划新概念——“街区营造”。

另外,若将视野放置到世界范围内的城市规划思潮及其传播,以上城市设计在日本接受与发展的整个过程,还体现出了非原生概念在某特定地区被接受和发展的显著特征:(1)新概念或新学科的形成和传播,通常基于全球性的社会思潮或技术革命。(2)新概念或新学科的引入,虽然从表面上看通常由掌握国家权力或具备社会影响力的关键人物联合推进,但其是否能够引入和发挥实效,则主要还是基于该地区是否存在相应的社会问题与迫切需求。(3)新概念或新学科一经引入,势必在变形中获得存续和发展,而其变形的程度,主要决定于主导人物的认识,及其与该地区内传统行业势力进行反复角力的结果。(4)新概念和新学科可能因为诸多原因无法产生很大的现实影响,但是可以通过自身调整与学生培养,对更长期的远景发生影响。

(致谢:本文感谢东京大学都市工学专攻城市设计研究室中岛直人副教授给予的启发和帮助;感谢浙江大学赴日访学的张子琪同学在资料收集过程中给予的辅助。)

注释

[1]台湾译作社区营造以强调其在非空间层面的创建,本文则采用字面直译。“まち”为街区,“つくり”为制作、营造。

[2]参考文献1:19.

[3]参考文献2:32-40.

[4]第一代课长池田宏,1905年京都帝大法科出身。

[5]如后任都市计画局第一技术课长的山田博爱,1905年东京帝 大土木工学科出身。

[6]如后任都市计画局第二技术课长的笠原敏郎,1907年东京帝大建筑学科出身。

[7]同时也导致了城市规划方向的行政官僚以土木系出身者为多的传统。

[8]东京帝大建筑学科出身,主攻古社寺、城郭研究。

[9]参考文献3:61-68.

[10]东京帝大建筑学科出身,与辰野金吾联名在大阪开设建筑设计事务所。

[11]参考文献1,1987:8.

[12]东京帝大建筑学科出身,二战时曾参与大同规划。

[13]虽然在此之前1951年还成立了“日本都市计画学会”,但学会主要发起人和成员均为政府官僚层,以及极少数研究者(高山英华、丹下健三)参加,当时对于学科发展影响很小,故此处略去不谈。

[14]参考文献4:296-297.

[15]讲座相当于现在的研究室,下设固定教授席位,包括教授1名,助教授1名,助手2名。

[16]参考文献1:25.

[17]“都市计画原论讲座”的川上秀光、土田旭、大村虔一,“生产技术研究所建筑生产学”的池边阳、小木曾定彰等。

[18]建设省住宅局:三宅俊治,篠原敬等

[19]日本住宅公团:田畑贞寿,野々村宗逸等

[20]三宅俊治的“城市设计与建筑管理制度”与小木曾定彰的“建筑高层化与城市环境”两篇文章。

[21]据笔者的不完全把握,目前只有东京大学、九州大学两所。

[22]继美国反战、巴黎五月革命、中国“文化大革命”等影响,在日大学生以共产主义思想为理论武器,开展的争取教育平等、反对官僚政权、要求民主的运动。期间还发生了占领校园、暴力抵抗政府军队的“安田讲堂攻防战”事件。

[23]参考文献4:325-338.

[24]当时比较有代表性的论文如:小林敬一等在日本建筑学会《学术演讲梗概集》发表的“史性を生かした都市設計手法にする研究 : 小田原の城跡遺構をとりまく都市空間評価(活用历史特性的城市设计手法研究:以小田原城址为主的城市空间评价)(1985-09-10)”、“都市設計の方法に関する基的考察 : 歴史的環境データベースについて(城市设计方法的基础研究:基于历史环境数据平台)(1986-07-25)”;瀬島明彦《都市计画》别册刊登的“近世城下町の都市設計的手法に関する研究--モジュ-ルと軸線による空間構成について(从近世城下町所见的城市设计)(1982-11)”等文。

[25]当时比较有代表性的论文如:三島 伸雄、渡辺定夫与山田学在日本建筑学会《学术演讲梗概集》发表的“高度利用住宅街区のデザインガイドラインに関する研究(方法:功能分区与轴线的空间构成高密度住宅的设计导则研究)(1990-09-01)”;Pimonsathean Yongtanit与西村幸夫在日本城市规划学会《都市计画论文集》发表的“バンコク保全地区に近年導入されたショップハウス·ガイドラインにする研究--バムルンムアン通りのケ-ススタディ(曼谷城市保护区内引入设计导则的研究:以Bamrung Muang 街为例)(1993-11)”等文。

[26]成果总结并体现在西村幸夫于2004年出版的《都市保全计画-活用历史文化自然的街区营造》一书。

[27]成果总结并体现在西村幸夫出版的《都市风景计画-欧美的景观控制方法与实施》(2000)与《日本风景计画-都市景观控制的到达点与展望》(2003)两册书籍。

[28]成果总结并体现在西村幸夫等于2010年出版的《街区视法·调查法-地方街区营造的调查方法入门》一书。

[29]西方学者的研究中,通常使用来源于日语读音罗马字的“machizukuri”作概念专用词命名。参考文献6:308.

[30]参考文献7.