美国现代城市设计的起源、建立与发展介述

王嘉琪

吴越

一、前言

在经历了30多年的高速发展之后,中国正进入一个全新的城市化发展时期。城市设计作为一门对当今城市建设实践具有重要指导意义的学科,迫切需要具有实操性的理论研究与技术手段的支持。由于城市设计工作在我国开展的时间相对较短,人们对城市设计虽已在必要性方面达成共识,但在理论方法层面尚存概念解读上的混淆,在实践应用方面亦有对边界认识的模糊。例如,在国内许多冠以“城市设计”之名的工作中,并没有一套成熟的城市设计操作路线,项目的核心技术手段仍滞留在建筑设计或城市规划的操作体系内。在这种情况下,学习借鉴国外经验仍不可或缺。美国作为现代城市设计的先驱性范例,具有极大借鉴意义。

对于美国现代城市设计,我国的学者已有所涉猎和研究[1],但是,由于这些研究往往是对美国城市设计理论体系的归纳梳理或对独立片段的局部探讨,难以在实际操作层面形成架构清晰且内容具体的认识。因此,在对美国现代城市设计的讨论中梳理出其所遵循的行为路线可能是有益的。于是这就关联着城市设计工作中强调的“城市设计行为(urbanistic actions)”[2]的路线与模式,也促使我们去思考城市设计行为的多义性:它可以代表一种意识、一套主张、一个实践方式、一种设计手法、一类公共政策或者一段设计过程等,而且单个城市设计行为往往具有多重内涵。鉴于此,本文通过对美国现代城市设计行为的起源、建立与发展脉络的梳理,学习并理解美国现代城市设计的应用经验,期望能对推进我国城市设计的探索和实践有一定参考意义。

二、美国现代城市设计简述

纵观现代城市设计的发展历史,美国扮演着极其重要的角色,虽然起步比欧洲晚,但发展却很快。

19世纪末,美国的一系列初期城市建设工作,常常受欧洲城市设计思潮的影响。比如,促成被称作“白城”的哥伦比亚世界博览会会场、芝加哥发展控制规划、纽约中央公园等经典项目的“城市美化运动”在初期主要是受巴黎美术学院 “鲍扎”体系的影响[3];而美国早期对如俄亥俄州玛丽蒙特、新泽西州雷德朋新镇等花园式社区的建设即是“田园城市”构想的探索;此外,遍布美国的方格网规划也一定程度上发端于功能主义思潮。

尽管以上一系列早期建成的标志性项目多少有着难以克服的先天性缺陷,它们还是不可否认地转变了人们对于城市建设的态度。因此,从19世纪末至20世纪50年代,美国的城市设计逐渐萌芽。在此期间,美国本土陆续出现了“广亩城市”、“邻里单元”以及“有机疏散”等城市理论思潮。然而,由于建筑、景观、规划等学科内部还未对城市设计达成共识,这些思想并未引起足够重视。

二战后, 美国在科技和文化的各个方面均有爆炸性的变化。在伴随 1949 年《住房法案》启动的全国范围的大规模城市更新运动和1956年《联邦资助高速公路法案》等一系列联邦公共政策的推动下[4],美国进入了一个快速城市化的时代,而一系列城市问题也因此日益严峻。在这样的大背景下,对于城市设计的讨论时机已成熟,社会和学术界都不约而同地开始呼吁关注城市问题,并将城市设计变成了一个独立的学科。在1950年至2000年期间,美国城市设计建树颇多,产生了许多重要理论和实践。

三、城市设计成为专有名词

1.首届城市设计会议

虽然要确定城市设计在美国的确切起源还很困难,但1956年由哈佛大学设计研究生院发起的首届城市设计会议的召开可以被认为是“城市设计(Urban Design)”一词被正式讨论的开端。

会议邀请了许多即将在城市设计领域里崛起的主要人物,如简·雅各布斯、艾德蒙·培根、刘易斯·芒福德、佐佐木英夫、盖瑞特·埃克博以及“十次小组”的许多成员。值得注意的是,这些受邀的嘉宾中很多是政客、记者、历史学家、社会学家、艺术家等,而职业设计师的占比并不大,特别是如凯文·林奇、路易斯·卡恩等美国城市设计的核心代表人物在此会议中缺席[5]。这样的参会人员组成似乎也恰恰体现了会议组织者对城市设计的多维度内涵的认识,也反映了当时社会各界人士寻求一个各专业共享的城市价值观的初衷。

在会议的开场白中,时任哈佛大学设计研究生院院长的乔斯·路易斯·塞特指出了当时主导美国城市建设的两个关键行为的局限性。其一是19世纪末的“城市美化运动”,他称之是“流于表面的”,并抨击其“只注重装饰效果而忽略了问题的根源”;其二是美国的城市规划体系,他认为当时的城市规划主要关注城市的结构,研究影响城市的地理、社会、政治和经济要素,过于偏重所谓的科学化手段,而忽略了城市艺术化的一面。由此,塞特提出了对城市设计的迫切需求。他希望通过这次探索式的会议,在城市设计领域找到建筑师、景观建筑师和城市规划者之间合作的共同基础。他指出,各个专业都在试图建立一套独立的行为逻辑和形式语言,但是,更合理的方式应该是通过形成一种可以综合多个学科的媒介,以促进城市建设过程中的多方合作。这个媒介即城市设计[6]。

2.城市设计、市政设计、城区设计

在会议中,参会者发言时对于代指城市设计的措辞都很小心。“市政设计(Civic Design)”一词几乎未被使用,因为它通常用于指代以市政厅、歌剧院、博物馆等公共建筑及其外部空间的设计,具有更具体的意义。此外,另一个类似但也未出现的词是“城区设计(City Design)”。虽然,在当时已颇具学术权威性的凯文·林奇经常使用该词,但是,根据他的理论,城区设计代指的是更整体的城市观[7]。在会议中较多出现的是“城市设计(Urban Design)”一词,但是该词并不是首次出现。该词的首次公开出现是在三年前的大西洋中部地区会议里,而提出该词的人正是塞特[8]。而在1954年,西格弗莱德·吉迪翁则在哈佛大学设计研究生院的以“城市设计历史(History of Urban Design)”命名了一门秋季课程[9]。

虽然,1956年的首届城市设计会议并未明确提出“城市设计”应成为专有名词,对其意义与目的的探讨也没有统一的结论。但是,可能正是因为该词概念的模糊性和包容性,使得之后出现了对“城市设计”浩烟如海的解读,从而导致了该词在这之后的迅速普及。

3.“一团和气的泛泛而谈”

一年后召开的第二届城市设计会议的内容与第一次并没有本质上的区别,但与会者都在试图控制城市设计的边界,以进一步明确城市设计的定义。 经历了两轮探讨后,第三届城市设计会议的参会者们已经开始意识到,尽管对于城市设计这样一个新概念的讨论是有趣且富有启发的,但继续互相认同却又无法统一的讨论已无实际意义。赛特在会议发言中明确指出了城市设计定义的模糊性问题,称之前几次会议的讨论结果为“一团和气的泛泛而谈(fog of amiable generalities)”[10]。而在众说纷纭的解读中,至少有一种解读在第一次会议中就已获得共识,即成为联系建筑、景观、城市规划的媒介,以整合各学科之间的交集,并填补其中的空缺,而城市设计作为一门独立学科在美国出现的立足点也是基于此。

四、城市设计成为一门学科

1.城市设计课程的出现

在被正式承认为一门独立学科以前,城市设计就曾被作为一门课程纳入过美国高等学校教学计划。率先采取行动的是美国杰出建筑师、规划理论家、现代“城市设计”论的倡导者[11]伊利尔·沙里宁。1934年,沙里宁主张将二维的城镇平面规划和三维的城镇空间设计加以区分,将美国密歇根州的匡溪艺术学院建筑系更名为“建筑与城市设计系”,力图通过城市设计教育建立建筑与城市问题的联系。可惜的是,该项目在沙里宁去世不久后便很快夭折。在之后的近二十年间,随着二战的爆发与战火的蔓延,社会与学术界对城市设计的讨论也暂时搁置。

二战后,随着城市建设在美国关注度的重新升温,一些高校陆续重启了城市设计课程。根据圣路易斯华盛顿大学劳伦斯·卡特勒在城市设计教学会议上的报告,哈佛大学设计研究生院首先于1953年恢复了城市设计课程[12]。1954年,宾夕法尼亚大学在全校艺术类专业的学生中开设了城市设计课。1959年,类似的课程也在伯克利大学出现。

2.城市设计学科的独立

自1956年起,城市设计会议连年在哈佛大学成功召开,这为城市设计设立成为一门独立学科奠定了坚实的基础。1960年,酝酿已久的哈佛大学设计研究生院城市设计硕士研究生项目终于落地,成为美国首个城市设计专业学位项目。该项目有三个可选的学位方向:建筑与城市设计硕士学位、景观与城市设计硕士学位、规划与城市设计硕士学位。这样的学位设置方式本身已反映了院长赛特对于城市设计学科的明确期望,即力图使城市设计成为三个学科共同合作的基础。

到了20世纪60年代后期,全美已有70多家高等学校开设了城市设计课程。此后,城市设计学科的发展逐渐走向规范化。1973年,城市设计被美国建筑师协会正式承认为一个新的学科[13]。而联邦政府也在不久后颁布了美国城市设计教育标准。根据美国各高校的体制与师资结构的不同,其城市设计的培养方案大体可分成五类[14]。除了哈佛大学采用的上述三种类型外,还有两种可能的方式。一种是建筑学和城市规划联合培养,学生可获得建筑、规划双重硕士学位;另一种是直接获得独立的城市设计或环境设计硕士学位。而不同的培养计划对于知识结构的侧重也不同,主要分为偏重理论知识的思维训练和偏重设计能力的工作室教学两种方向。有些高校只提供一种培养计划,但更多的高校与哈佛大学一样,是多种计划并存。可以看出,不管是哪一类教育体系,都在试图通过城市设计建立跨学科的联系。

五、城市设计成为一种认识方法

城市设计在学科成立初期便能够顺利走向独立,主要得益于联邦政府、地方政府以及几大基金会对城市设计研究的积极支持,这些支持包括建立教育计划研究、学院与政府部门合作、学生奖学金等。在这些资助项目中,一个非常关键的、具有代表性的项目是洛克菲勒基金。基金会将大笔经费拨给多家研究中心,使他们能够对现代城市中的视觉混乱状态进行研究。基金会不设定研究方向,但是要求在3年计划末完成初步研究。这种摆脱任何陈规或特定研究目的的形式使得这些研究有很大的自由度。而正是这个项目,成就了这一时期以凯文·林奇的《城市意象》[15]为代表的一系列城市设计认知方法的研究。

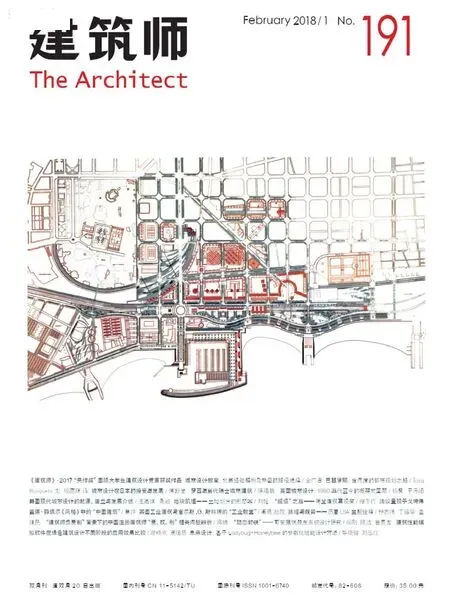

林奇在基金会的资助下,对波士顿、泽西市和洛杉矶这三个美国城市进行研究并发展出了一套具有划时代意义的城市认知地图方法。虽然对美国加州旧金山、麻省布鲁克林以及委内瑞拉圭亚那等城市的建设起到了一定的参考作用[16],林奇及其学生的城市认知地图技术并没有较多的实践成果。相比之下,同林奇研究相平行的、同样由洛克菲勒基金会资助的耶鲁城市分析项目在实践上有更多的机会。项目负责人克里斯托佛·塔纳德教授邀请了戴维·戈斯林和詹姆斯·斯克里特一起参加研究。项目的目的是对一个小城市进行一个综合分析或编制一张视觉地图(图1)。美国康涅狄格州的纽黑文被选为一个基地。在1959年5月耶鲁城市分析项目向纽黑文城市规划委员会作了报告以后,该项目的基本方法被接受。1959年底,戴维戈斯林被任命为纽黑文城市规划委员会的市政设计顾问,詹姆斯斯克里特被任命为视觉设计师。在市长理查德·C·李的领导下,纽黑文市的希尔区重建项目成为全美第一个引入衰退区城市修复概念的项目,一些以该研究为核心方法的试验性项目得以实践[17]。

作为认知方法的城市设计行为可以基于城市片段的尺度,也可以基于整个城市的特定维度。在这个方面还有很多有贡献的理论家和行动者。例如,罗伯特·文丘里的《向拉斯维加斯学习》中所使用的图解分析方法就是对“林奇式”的城市认知技术的一种巧妙的、颠覆性的改编。他以拉斯维加斯为参照,强调了广告、符号化的标志牌在城市空间里与建筑本身同等重要的地位。威廉·霍林斯沃思·怀特通过持续多年的对纽约公共空间现场的观察记录(图2),揭示了人们对城市空间的使用习惯与偏好,并试图以此指导纽约的城市政策和设计审查制度[18]。

图1:康涅狄格州的纽黑文希尔区视觉地图

虽然,这种抽象的方法是重要的,但是,美国多年以来的经验表明这种以认知为主的城市设计在实践操作中仍略显乏力。伴随着美国现代城市设计研究的深入,更具应用性的多种城市设计行为路线在后续的几年里相继被提出和试验,并逐渐整合、修正,从而发展成为一套较系统的模式。

六、美国现代城市设计行为

1.关注建筑环境的城市设计

建筑的城市性最初在19世纪末就被奥地利建筑与城市规划师卡米罗.希特在《城市建设艺术》一书中探讨过。在美国,著名建筑师、规划师伊利尔·沙里宁首先提出城市设计是“三维的空间组织艺术”,“基本上是一个建筑问题”[19],是区别于二维的城镇平面规划的不同的工作方式。沙里宁所强调的城市设计概念虽局限在传统建筑学的学科框架内,但也体现了城市设计学与建筑学一脉相承的关系。诚然,通过对关键性建筑物的设计来影响其所处城市环境通常是城市三维空间组织最直观可见的方式。这种方式不仅体现了建筑本身的价值,更表达了建筑与城市的关系,甚至重建了这种关系。因此,在现代城市设计兴起之初,城市建筑就很自然地被看作是城市设计的一种行为路线。

美国的城市建筑实践可以追溯到19世纪末的“城市美化运动”,从伯恩翰规划1893年芝加哥哥伦比亚世界博览会开始,全国便开始盛行一种从大型、多座建筑物的建筑项目着眼来考虑对城市的设计的趋势。虽然伴随城市美化运动而来的是日益突显的社会问题和学术界褒贬不一的争论,但在昙花一现的热潮后人们开始吸取经验教训,并通过后续的一系列城市建筑实践对沙里宁给出的城市设计概念作出了深化。 城市建筑逐渐形成了由仅仅从“建筑问题”考虑城市形象到通过“场所营造”促进城市多维度空间整合的转变。

正因为城市建筑早在城市设计尚未明朗之际就已大量出现,所以大部分优秀的城市建筑都是在后来才被重新划入城市设计范畴的。例如,美国《进步建筑》杂志年度设计奖[20]中的许多建筑类获奖作品就在多年以后才被追认为是优秀的城市设计方案。在1954年第一届获奖作品中,波士顿后湾区发展主体部分的重建项目建筑设计就因其对城市空间连续性的考虑而被戴维·戈斯林认为是一个美国现代城市设计的早期典例[21]。又如,在1959年第三届城市设计会议中,作为优秀城市设计实践范例提出的六个案例[22]也均是以建筑设计类项目为建设初衷的。在这些优秀的“城市建筑”案例中,最经典的是洛克菲勒中心[23]。(图3、图4)同样的,这个项目在建设初期并未被划入城市设计的范畴,但是其成功的城市空间营造使其于1967年被纽约城市设计工作小组正式列为纽约城市设计的标准[24]。

在20世纪70年代,美国的城市设计实践趋于频繁,《进步建筑》杂志因此新增了“城市设计和规划奖”。有趣的是,多年来该奖项获奖作品的类型却不止城市建筑,其中有具体的设计项目,也有更偏向公共政策的项目,甚至还有纯粹的城市研究。例如,1976年的获奖的新奥尔良意大利广场是一个单项设计项目,而1977年获奖的加州旧金山社区设计中心却不是一个具体设计,而是在下一个10年里变得尤为重要的“公众参与”模式的先驱。从行为层面看,相对于新奥尔良意大利广场这一类有具体形态的城市建筑项目,加州旧金山社区设计中心这一类项目更侧重于一个框架的制定,其核心在于设计一个有效的导控过程而非设计出一个具体的产品。正如著名城市设计、规划学家乔纳森·巴内特所言,城市设计的内涵在于“设计城市而非建筑物”[25]。相比于城市建筑,这一类以方针政策、规则或计划为主体的“二次订单设计”[26]式行为路线能使城市设计不必逐一设计建筑单体便能使其贯穿于从总体到详细的、从现在到未来的整个城市建设和管理体系内,因而能对城市有更系统化且更长期的控制力。

2.作为设计导则的城市设计

城市设计作为“二次订单设计”的最普遍的行为路线是设计导则。在美国,对城市空间的整体把控是通过区划法和城市设计导则来实现的。区划法规定硬性指标,设计导则提供弹性原则,两者相辅相成,形成对城市空间既控制又引导的机制。这一路线在美国现代城市设计实践初期的应用始于1960年代末期在纽约和旧金山的两个城市设计小组的成立。

图2:纽约公共空间现场的观察记录工作地图示例

图3、图4:美国纽约洛克菲勒中心下沉广场

1967年,是由乔纳森·巴内特领衔的、全美首个城市设计工作小组——纽约城市设计工作小组(Urban Design Group,简称UDG)成立。在纽约市长约翰·林赛的倡议下,纽约城市设计工作小组还下设了6个城市设计办公室,并正式承认城市设计是一项公共政策[27]。设计小组针对当时纽约区划法的局限性[28],研究并实施了给当地施以很大影响的1961年“激励性区划法”、“规划单元设计”方法、“特定管制区”[29]设计等内容。城市设计工作小组运用的这些策略虽然没有被正式冠以城市设计导则的名称,但其跳出建筑单体层面、针对特定区域的整体发展目标作出蓝图式规定的思路,打破了当时美国传统区划法逐一分区进行建设管理的传统方式,为较大规模的城市建设提供了有效的驾驭手段,可以看作是设计导则的初期应用典范。在纽约城市设计工作小组运作的10年间,工作小组通过在纽约的近30个城市设计实践,将他们运用的城市设计策略逐渐融合,并发展为了一套现代城市设计导则操作体系的雏形。这套体系通过对城市建设与管理过程的明智导控,积极影响了纽约的各个方面。1974年,巴内特出版了《作为公共政策的城市设计》一书,书中对工作小组在纽约实践的经验与教训进行了详细的阐述,并据此提出了一种参与城市发展与演变进程的渐进式城市设计方法论。

与纽约城市设计工作小组几乎同时期成立的还有旧金山城市设计工作小组。不同于在纽约实践的以点带面式的城市设计策略,在旧金山开展的旧金山城市设计计划[30]是一套系统性的城市设计管理法规。在详细的城市研究与操作条例的引导控制之下,旧金山城市开发维系了原有的城市特色并展现出井然有序的滨海城市风貌。大规模的设计范围与周详的设计深度在当时领一时之先,被公认为美国最完善的城市设计管理法规,对其后的美国城市设计产生极大影响。

随着美国现代城市设计工作的大规模展开,纽约、旧金山等地采用的导则管制模式相继为其他城市学习与效仿。1985年,《城市设计过程》一书中正式将导则列入城市设计的成果形式,导则逐步成为社会公认的城市设计操作工具。目前,导则应用已遍布美国各大州市,几乎所有中等级别以上的城市建设官方网站中都能搜寻到有关当地导则制定与实施的信息。如今,城市设计导则的大量应用实例在城市设计专业书籍中频繁出现,其中,纽约炮台公园城开发规划设计[31]最为著名。在1979年至今长达三十余年的分段开发过程中,正因其详细又富有运作效力的城市设计导则,才得以避免了炮台公园各地块建设各唱其调的混乱局面,保持了一个良好的整体开发效果。

3.注重公众参与的城市设计

城市设计作为“二次订单设计”的另一条行为路线是公众参与。美国著名教授朱迪斯·因斯强调,设计的使命应该从被动地提供技术服务与服从政府意志转向主动地参与决策,设计师应该成为集倡导者、组织者、说服者、寻访者与文字工作者于一身的新角色[32]。

研究城市与公众关系的代表人物简·雅各布斯[33]在1960年代曾多次发声,对改善城市环境的公认方法提出质疑:所谓的邻里开放空间被毫无保留地崇拜,这似乎是城市设计和决策者的一种自我陶醉。为什么要更多的开放空间?为了流氓?为了建筑物之间苍白的空虚[34]?雅各布斯的这些思想似乎回应了克里斯托弗·亚历山大的《城市并非树形》。亚历山大强烈反对强制执行城市设计,他认为这些城市设计的依据是对那些通常呈半格构形式的城市要素之间结构关系的错误认识。

虽然学术界对于公众参与有诸多呼吁,真正有社会互动的城市设计实践非常少。根据迈·索斯沃斯对1950年至1989年美国城市设计实例的研究,在此期间的城市设计规划过程公众参与不多。三分之一的实例城市未提及任何形式的公众参与,而其他的实例中提及的参与更多是指经纪人或其他专业人员,或者至多不过是市民特别工作组[35]。经费不足是公众参与减少的原因之一,但是美国政治、经济、社会结构的本质才是决定性因素。由于美国大部分项目的开发决策权主要掌握在私人手中,而私人开发总是根据自己的收益作出决策判断,因此,城市设计师不可能强迫项目无条件地拥护公众利益。正如前文提到的1954年获《进步建筑》奖的波士顿后湾区发展主体部分的重建项目建筑设计,这个项目最终未被实施,取而代之的是由贝聿铭设计的巨大房屋。这个建成的方案同样有精美的设计,但却没有考虑项目和后湾区居民生活空间之间的连续性。这样的结果很大程度上是由于这个项目是一个私人投资的项目,波士顿市极少参与。

在20世纪60年代末,美国城市设计对公众参与的应用出现了一个转机。当时,美国出现的局部的社会动荡使得自上而下的物质性规划形同虚设,于1970年举办的城市设计会议也因为诸多政治因素的限制而成为了最后一届会议,因而主流的城市设计行为才因此被动地偏向了自下而上的社区参与。在这一时期里,美国成立了多个组织来拯救城市的衰败,社区设计中心和区域/城市设计援助小组(R/UDAT)开始遍布全国,出现了由建筑师和规划师,经济学家、社会学家、地质学家等来自各个学科的专家以及教师和学生组成的志愿者顾问组,为社区的城市建设相关议题提供免费的专业服务。社区设计中心通常是通过直接与学院和大学合作而找到稳定的资金来源,而R/UDAT主要是由美国建筑师协会资助。这些顾问组的主要工作方法即同社区中各职业、阶层、民族广泛接触,进行座谈,在讨论中获得第一手资料,从而理解问题的实质,消除公私合作的冲突,同时也激发起市民们对自身环境的关注与参与。以R/UDAT为例,该组织参与研究的议题非常广泛,包括在纽约的低收入互惠房屋政策的推进、特伦顿的邻里模式问题、丹佛的交通模式问题,波士顿南区的社会问题等。一份1983年出版的报告评价道,“在过去的10年中,任何一个城市设计工作均无法同R/UDAT的深度相比拟。也从来没有一个顾问组能够这么紧密地同这么多的社区或政治机构探讨这么多的问题。”[36]

4.使用激励政策的城市设计

鉴于美国以生产资料私有制为基础的社会属性,城市设计的倡导式作用不仅在于自下而上的介入机制,亦有必要通过自上而下的激励政策对私人开发加以引导,以平衡个体开发与社会整体发展方向之间的关系。纽约“私属公共空间计划”就是一个通过激励政策而在寸土寸金的曼哈顿取得巨大成功的案例。在私属公共空间奖励机制的引导下,开发商可以通过提供公共空间而得到容积率奖励。该计划自1961年启动起,经历了多次修订,至今仍在不断更新。杰罗尔德·S·凯登曾将这些通过奖励机制而获得的私属公共空间都标记出来,显示了将这些小空间组合在一起后对城市空间的巨大意义[37]。

七、结语

美国城市设计发展至今,通过半个多世纪以来的不断总结、修正与完善,其行为路线的极大丰富是前所未有的。文中梳理的美国现代城市设计行为路线仅仅是一部分,但是这些路线代表了最典型的几类城市设计工作方式。这一系列行为路线对当今的美国仍然奏效。这让我们有能力使用这套“词汇表”去解释各种城市设计活动和工程, 并为解决繁杂的城市设计问题提供一套不断扩充的“工具箱”。

纽约林肯中心特定管制区城市设计规定 表1

图5:特定管制区导则管制下的百老汇大街

同时,如果进一步审视美国现代城市设计的发展脉络,可以看出美国现代城市设计从理论研究到具体行为路线的多元化发展并非偶然。其起因往往是美国不同时期的政治、经济、社会结构对城市设计的本质需求,并被更具学术倾向的社会思潮、城市设计教育等其他因素所滋养。因此,对不同文化背景和社会动力下城市设计行为方式的反思是有必要的,这可能会将我们导向新的范式,使得我们有能力在特定背景中产生更为本土化、全面化的回应。由此可见,中国的城市设计既要重视对国外先进经验的借鉴,更要关注与我国城市建设管理体系的协调与衔接,并在实践中不断总结提高,以建立起一套具有中国特色的理论与方法体系。

值得注意的是,面对不断革新的城市化经济进程和形态,我们必然会持续对更多的概念作出解释,对更新的策略进行讨论。因此我们也许会继续所谓的“一团和气的泛泛而谈”,但是这也从另一个角度证明了城市设计讨论范围的广阔性。正如亚力克斯·克里格所言,我们姑且可以认为城市设计是一种“思维模式(a frame of mind)”[38]:城市设计不仅是一门不断成熟的专业学科,更是一系列以提高城市生活环境、改善城市运行模式及加强城市可持续性为目标的思想与行动的总和。

注释

[1]《进步建筑》杂志颁发的年度设计奖是美国行业内最有声望的设计奖之一。

[2][美]戴维·戈斯林,玛利亚·克里斯蒂娜·戈斯林.美国城市设计[M].陈雪明,译.北京:中国林业出版社, 2005:34.

[3]六个案例为:Washington Square, Philadelphia,by I.M.Pei;Mill Creek, St.Louis, by I.M.Pei;Gratiot Redevelopment (Lafayette Park), Detroit, by Mies van der Rohe and Ludwig Hilberseimer; Lake Meadows, Chicago, by Skidmore, Owings and Merrill;Don Mills, Toronto, by Macklin Hancock; Vallingby,Stockholm, by the Stockholm Town Planning Office.

[4]洛克菲勒中心位于美国纽约曼哈顿,是一个由21栋办公楼、剧场、地下商场及联通的地下步行街组成的大型城市建筑群。洛克菲勒中心号称是20世纪最伟大的都市计划之一,占据了从48街到51街、以及从第五大道到第七大道之间的三个完整曼哈顿街区,自1929年获得开发使用权起开始设计和建设,经过一系列扩建和调整,直至1970年代才全部建成。通过对大楼间的广场、空地与楼梯的人行流动的方向的梳理,洛克菲勒中心巧妙的总体布局有效地利用了城市空间与建筑的关系,使得一天超过25万的人潮在此穿梭无虞。其中,最著名的城市空间设计是在主体建筑RCA大厦前的面积不过2000平方米的下沉广场。从图纸和模型上看,这样的尺度似乎与普遍的公共城市广场相差甚远,然而,它几十年以来展示出的持续活力和极高利用率证明了它在城市空间营造上的成功。洛克菲勒中心的下沉底部下降约4米,与中心其他建筑的地下空间相连,这样的处理既可以躲避城市道路的噪声与视觉干扰,在喧闹的城市中心区为人们创造出比较安静的环境气氛。下沉广场设置有四季不断的各项活动,在夏季是露天茶座,到冬季便成为溜冰场。环绕广场的地下空间里均设有高级餐馆,就餐的游人可透过落地大玻璃窗看到广场上进行的各种活动。而每逢圣诞节就会在普罗米修斯雕像后竖起的巨型圣诞树也已成为纽约的节庆标志。

[5][美]戴维·戈斯林,玛利亚·克里斯蒂娜·戈斯林.美国城市设计[M].陈雪明,译.北京:中国林业出版社, 2005:116.

[6]Jonathan Barnett.An Introduction to Urban Design[M].New York:Harper & Row Inc Publishers , 1981.

[7]George R V.A Procedural Explanation for Contemporary Urban Design.金广君译.当代城市设计诠释 [J].规划师,2000,(6):98-103.

[8]戴维·戈斯林,玛利亚·克里斯蒂娜·戈斯林.美国城市设计[M].陈雪明,译.北京:中国林业出版社,2005:116.

[9]1916年出台的纽约土地区划法要求建筑必须依照一套特定的退让算法,根据道路宽度及对应的建筑高度段进行退让,每退让一段可增加若干高度,结果导致了被戏称为“结婚蛋糕”式的建筑形态。虽然1961年新的区划法对此有所修正,并在后续根据城市发展现实状况对相关条例一直弹性调整,但是区划法的局限性因其在具有法律效力的公式化控制和基于复杂现实的弹性引导之间的左右为难而日益凸显。

[10]“特定管制区”即根据地理、文化特征或管理需要,将一定范围内的城市用地划拨为一个特殊的管理区域,针对区域整体发展目标拟定开发条例,凡区内所有建设案都必须按条例执行,如果开发商能够提供高于条例标准的公共利益,则可以获得额外的容积率奖励或其他建设条件的放宽。林肯中心、格林威治街、第五大道等一系列纽约特定管制区城市设计,都是在这一思路指导下完成的成功案例。以全美第一个成功的特定管制区设计案——林肯中心特定管制区城市设计为例。城市设计师通过全部内容约200字的四条建设规定(表1),有效抑制了意图后退红线进行开发的私人建设行为, 保持了区内百老汇大街道路的界面连续性与使用舒适性,形成了百老汇大街的连续街廓与宜人的商业氛围,使其至今仍是纽约最具魅力的街道之一(图5)。

[11]San Francisco Department of City Planning.Preliminary Report no.8.Urban Design Plans, 1970.1968年,时任市规划局局长的艾伦·雅各布组织成立旧金山城市设计小组,开始了历时四年之久的城市设计研究。1971年8月,旧金山城市设计计划获市议会通过,设计导则也被正式启用并以量裁审议的方式确保实施。1978年,雅各布曾撰文《城市规划的成功之道》,对这一城市设计的研究过程及实施情况进行了详细的说明。

[12]纽约炮台公园城位于下曼哈顿西侧,面积92公顷,在1979年至今长达三十余年的建设过程中,由数家开发公司在遵循库伯艾克斯特设计事务所拟订的主要计划与设计导则的前提下,依照土地租赁方式进行分段开发。尽管不同的地块在不同的时期由不同的公司负责设计与开发,其详细又富有运作效力的城市设计导则均能维持该地段的空间环境发展构架,以形成具有整体感的建筑形体关系及地区风格特色,避免了各地块单体建筑虽相邻并置,却互不相干、各唱其调的混乱局面,保持了一个良好的整体开发效果。

[13]Judith E.Innes.Information in Communicative Planning[J].Journal of the American Planning Association, 1998, 64(1):52-63.

[14][美]简·雅各布斯于1961年出版的《美国大城市的死与生》颠覆了整整一代美国规划师的固有思维,并引发了一场城市问题大讨论,在整个欧美掀起人们对于现代城市建设方法的深刻反思。虽然她的很多理论都具有一定的局限性,但她以一个普通市民的视角自下而上对城市环境要素及对人性化需求的分析是颇具启发意义的。

[15]Jane Jacobs.The Death and Life of Great American Cities [M].New York: Modern Library, 1961:99-100.

[16]赵大壮.美国城市设计之启示[J].国际城市规划, 1992(2):20-26.

[17]R/UDAT Task Force of the Urban Planning and Design Committee of the American Institute of Architects.Urban Design, News From the Front,Washington, DC.1983.

[18]J.S.Kayden.Privately owned public space : the New York City experience[M].J.Wiley, 2000.

[19]Alex Krieger.Where and How Does Urban Design Happen?[J].Harvard Design Magazine, 2006(24).

图片来源

图1:康涅狄格州的纽黑文希尔区视觉地图.[美]戴维·戈斯林,玛利亚·克里斯蒂娜·戈斯林.美国城市设计[M].陈雪明,译.北京:中国林业出版社, 2005:60.

图2:纽约公共空间现场的观察记录工作地图示例.Larice M, Macdonald E.The urban design reader[M].Routledge, 2007:413.

图3:美国纽约洛克菲勒中心下沉广场.http://scenery.image.nihaowang.com/scenery/175/4507/201202081029504966.jpg

图4:美国纽约洛克菲勒中心下沉广场.http://himg2.huanqiu.com/saronscms/uploadfile/2014/1215/20141215112707788.jpg

图5:特定管制区导则管制下的百老汇大街.Jonathan Barnett.An Introduction to Urban Design[M].New York:Harper & Row Inc Publishers , 1981:109.

表1:Halpern K.Downtown USA : urban design in nine American cities[M].Whitney Library of Design, 1978:28.