地块肌理

——土地划分的形态学

刘铨

一、概述

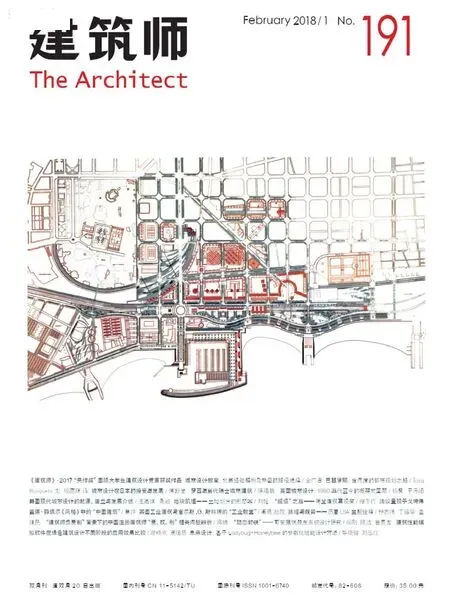

城市肌理是建筑设计与城市设计中被广泛讨论的对象,但一直没有明确的定义。以往对城市肌理的讨论多将其指向街巷肌理与建筑肌理两个方面[1]。英国城市形态学派的“城镇平面”(town plan)则在讨论中加入了土地这一重要城市形态物质要素的基本单元——“地块”[2][3]。这一学派代表人物康泽恩(M.R.G.Conzen)将“城镇平面”定义为“英国地形测量局1∶2500地图上所表达的建城区所有地物特征”[4](图1)。它隐含着以下意义:第一,地图上表达的街道、地块、建筑(及其外部空间)是构成城市形态(Urban Form)的三个基本物质要素[5];第二,城镇平面(城市肌理)是这些城市形态要素的布局形式和相互关系的平面表达;第三,它有一定的解析度,比如建筑要素主要是其形体的平面投影(block-plan)。为便于讨论,本文在此基础上将城市肌理定义为“城市形态中街道、地块、建筑形体(及其外部空间)及其相互关系的平面表达”。表达城市土地划分形态的地块肌理与街巷肌理、建筑肌理共同构成了城市肌理。城市土地的划分包含由街道划分和围合的“街块”(block)[6]和单个“地块”(plot)两个层级,两者由街块内土地细分形成的“地块格局”(plot pattern)联系在一起(图2)。因此,“地块肌理”可被定义为“若干街块的不同地块格局组合形成的城市土地的分割与排布形态”。

地块肌理是城市肌理及城市形态研究中的重要组成部分。首先,从时间上看,土地边界及权属的划定通常先于建筑,早期的地块格局和地块边界作为一种“形态框架”(morphological frame),对城市形态的变化往往比建筑具有更加持久的影响[7](图3)。其次,从空间上看,它是联系街巷与建筑要素的中介。街道的围合定义出了街块,单个地块限定出建筑的边界,地块格局则建立起建筑之间的基本布局关系。因此,街巷肌理与建筑肌理实际上是通过地块肌理联系在一起的。同时,地块肌理反映出的城市土地分配逻辑,使城市肌理及其变迁的讨论与社会政治经济因素紧密地联系在一起,如租地权周期、城市边缘带拓展与经济周期的关系等[8][9]。

但地块肌理在建筑学领域往往不如街巷和建筑肌理那样受到足够重视和充分讨论。首先,它不易于辨识,加之地籍资料的匮乏、分散和不公开使相关研究多停留在街块尺度[10]。其次,中华人民共和国成立之后的土地制度变更,弱化了它形态框架的约束作用。更为重要的是,目前用以落实土地细分的控制性详细规划,从诞生始,其核心任务就是基于土地价值管理而不是形态控制[11][12]。土地划分主要被作为各种指标“量”的匡算基础,它在“形”的控制方面所应有的潜力未得到重视。而城市设计作为目前城市形态塑造的主要手段,其中土地划分的形态通常要么是“已知项”(已编制控规),要么是建筑布局结果的“翻译”(转化为控规地块),始终处于被动的位置。深入讨论地块肌理,能够把路网规划、土地利用与建筑形态控制更好地结合起来,也能更有效地保证城市设计的可实施性[13]。

二、地块肌理的演变

地块肌理的演变大致可以分为从细分的传统时期到合并的现代主义时期(表1,图4)。

典型街块及地块尺寸[14]表1

1.传统地块肌理

无论是由农田村庄发展而来的城镇,还是因政治或军事需要而直接建立的城市,土地划分都是形态生成的基础。中国早期城市很早就开始基于土地国有并结合对人口的管理建立了以土地划分和分配为基础的“井田”和“营国”制度。无论城市还是乡村对各类土地都有明确的面积分配规定[15][16],同时形成与户籍对应的土地分配图[17]。在古罗马,土地的测量也是建城的基础,其划分、分配都会被记录在铜版上[18]。为便于丈量,初始的土地划分形态都会倾向于使用较为简单的正交网格,但其规整程度则多取决于地形等自然因素及测绘技术水平。

在一些城镇形成的早期,由于地广人稀,初划地块往往远大于普通建筑所需[19][20][21]。随着人口的增长与集聚,土地大都会经历再分的过程以提供更多的沿街地块。基于已有的研究[22][23]以及现存的正在生成与生长的村庄形态,可以大致描述出地块细分的发展过程:细分多始于均分主街道地块沿街面(图5a,b),而后细分向交叉的街巷发展(图5b,c),在形成完全围合的街块后,长条形地块的“尾端”会被分离出来形成新的沿街地块,而中心地段的地块有可能被进一步细分(图5d)。合并则会发生在相邻的两个或多个地块间。但总体上看,传统城市的地块肌理还是以细分为主,地块被越分越细,面宽与进深比往往能达到1∶6甚至更大[24]。长期多次的细分-合并-再分的过程中伴随着偶发事件、测量偏差,最终形成了参差不齐的长条形地块沿街紧密排列的地块格局。传统的格网型城市规划将这样的地块划分经验标准化了:中分的街块沿街布置数量众多的标准长方形地块。一些街块在中分处还留有窄巷,起到联系地块尾端与城市街道及消防通道的作用。

图1:1:2500的英国地形测量局地图

图2:地块划分的三个形态层级

图3:初始地块划分形态对肌理变化的持续性影响

图4:典型的街块案例及其初划地块格局

图5:传统地块肌理的细分过程

2.现代主义城市的地块肌理

工业化与城市化以来,一方面,新的空间需求推动传统的均分式小地块的格局逐步解体。传统城市中的小地块肌理由于尺度的限制无法为大量涌入城市的人口提供足够的有一定质量的居住空间和新类型的公共空间,从而推动了地块与街块的不断合并,而高人口密度带来的健康、安全需求也促使在街块和地块内部提供更多半公共性的室外开敞空间。柯布西耶的现代主义城市构想,则基本上取消了街块内的地块划分。另一方面,机动车的普及使城市街块尺度发生了巨大变化。以步行为主导的传统城市,街块边长基本不超过150米。而现代主义城市规划对机动车交通的强调使城市街块尺度大幅增加。因此,要理解现代城市肌理的变化问题,就需对地块肌理与建筑、街道的关系进行进一步讨论。

三、地块肌理与建筑肌理

传统的长条形地块,早期通常沿街布置建筑,后端仍被用于耕种[25],地块肌理有着明显的农耕时代印记。也有一些地块的沿街面宽在初划时就会考虑当时的建造技术限定下的建筑尺度[26]。当地块因建筑尺度限制难以继续切分而沿街面又被建筑完全占据之后,建筑只能向地块尾端发展,并采用侧院或多进内院的布局来解决采光通风问题。因此,传统城市紧密的建筑肌理和紧凑的建筑空间,很大程度上是在地块形态的限制下被慢慢“挤”出来的,而不是以固定的类型单元拼出来的。

工业化初期的西方城市,迅速涌入的人口导致出租屋需求剧增,小地块所有者为获得更多的利益而不断提高建筑密度与高度,导致居住条件急剧恶化[27][28]。以纽约曼哈顿为例,标准的25英尺×100英尺地块是以传统家庭住宅为标准设定的,之后逐步发展出的哑铃式公寓,建筑密度甚至达到80%,每层14个房间中有10个房间只能通过极窄的天井获得采光与通风(图6)。为改善居住质量问题,建筑师开始探索突破传统地块肌理的限制。建筑师首先尝试在不改变地块数量的情况下采用新的地块格局来缩小地块进深、加大面宽。而后,一些方案探索了通过地块合并为居住环境的改善提供更大空间[29](图7)。

与此同时,基于地块形态的建筑控制线管理开始出现。最具代表性的就是1916年纽约的区划法,“它定义了最大可容许建设范围的外缘”[30]。后来的规划法规多以此为蓝本,设定了改善日照、通风、采光、防火相关的建筑退界、建筑间距、内院面积等条款[31][32]。这进一步推动了地块合并甚至占据整个街块的趋向[33]。而20世纪50年代起逐渐被广泛使用的土地开发强度指标(容积率与建筑密度),将形态控制条件进一步地抽象化了,它们只与地块面积有关,而不包含对地块形状的考虑。

传统地块格局的瓦解使长期以来地块与建筑布局的直接关联被打破,建筑有了谋求更自由布局的可能,而从私人到社会建设资金的转变则使这种可能得以实现。这在社会住宅建设上表现得尤为明显。早期出现的大量联排式公寓,虽然明显是在多个连续地块上统一建设的,但其单元拼接的形式(图7)并没有突破传统小地块格局的限制。而在大地块条件下,由政府和私人基金建设的社会化住宅则摆脱了传统地块肌理的限制。虽然由于传统的惯性,建筑在早期仍多沿街布置,但街块内部已转变成半公共空间。其后,围合式的建筑肌理也逐步瓦解,街块空间被打开,直到柯布西耶式的现代主义 “物体城市”(object city)将传统建筑肌理彻底改变。可以说,现代城市建筑肌理的变化与传统地块肌理的瓦解息息相关[34](图8)。

图6:曼哈顿标准地块限定下家庭住宅向高密度公寓的建筑形态演变

图7:弗拉格(Ernest Flagg)1894年基于合并、扩大地块的公寓原型设计(ABC)与典型哑铃公寓(D)的比较

图8:地块格局瓦解与建筑肌理变化过程的图解

四、地块肌理与街巷肌理

地块肌理与街巷肌理在形态上相互关联的同时,功能上也相互依存。街块是由路网划分出来的,地块则通过沿街面与街道联系在一起。而街道为街块带来人的聚集、形成高土地利用率、提升街块土地价值的同时,其繁荣又能反过来促进街道作为城市公共空间的活力。

而传统地块格局的解体首先极大地影响了街道界面与功能的转变。意大利城市形态学派使用“城市组件”(urban tissue)来描述传统地块肌理中由共用街道串联起的一系列街块形成的城市空间的基本单元,而街块实际上是由几个不同组件的部分拼合而成[35](图9a)。由于多数地块只有一个较窄的沿街面,沿街布局成为建筑与街道空间发生联系的最好方式,并形成连续的沿街界面。街道成为这些地块共生的纽带,凸显出它在传统城市形态和城市生活中的核心地位。但随着现代城市中传统地块肌理被打破,地块沿街面对于建筑不再稀缺。加之建筑布局的自由化,连续的街道界面消失,地块及建筑内的活动已很难再和特定的街道空间联系在一起,公共活动不必再聚集在街道空间内[36](图9b)。同时,大地块设置的“门槛”所导致的“挤出效应”(只有资金更充足的购买者才买得起土地进行开发建设)降低了沿街地块的功能多样性[37]。

同时,越多沿街面地块、越小进深的土地划分形态被认为越有利于土地价值、城市多样性和街道公共空间活力的提升[38]。在传统城市中,街巷密度相较于现代城市要大得多,街块面积和地块进深更小、沿街面更多。有研究通过美国和欧洲一些城市中心区典型街块肌理变化情况的对比,认为边长80-110米的街块,其形态尺度适应力最强、引发的街块、地块和建筑肌理变动最少[39]。而机动车交通主导下的现代主义城市的大街块对街道公共空间活力的损害则早已遭到批判。除了街道密度,影响沿街面和地块进深的还有街块形状。虽然方形和长方形都是最常见的街块形状,但排布同样的地块,长方形更具效率。在路网密度相同的条件下,长宽比更大的街块也更能有效增加沿街面、减小进深,也更有利于更多小地块的灵活划分。而像以巴黎为代表的城市那样增加斜向道路,或者像韦文(Raymond Unwin)在田园城市规划中大量使用的街块内尽端路或内广场所形成的U形街块(图4-m,可以将其视为变形的长方形街块),也是减小街块与地块进深、增加沿街面的有效方法,同时还起到了丰富城市街道空间景观的作用。

图9:城市组件及其解体

另外,街道走向会对地块排布方向产生很大的影响。在传统城市中,自然河流作为城市重要的对外水上通路,其走向往往对地块布局朝向有着比日照通风要求更大的影响力(图10)。塞尔达的巴塞罗那规划也使用了斜向的路网形成斜向街块,从而使沿四个边布置的建筑都能获得南向日照。因此,在布置对日照要求较为敏感的建筑用地和街块时,需要充分考虑街道走向对沿街界面形态可能带来的影响。

图10:南京门西地区1937年地块图(可以看出从垂直于秦淮河向正常的南北向转变的地块肌理)

五、我国城市的地块肌理特征

1949年之前,我国城市地块肌理也仍主要以独立住宅小地块构成。1949年后,单位制空间治理模式使老城内原有的小地块逐步合并,厂区、大院式的大街区、大地块在城市空间中占据了主导。同时,城市建设的低投入、土地市场的缺失也抑制了交通与城市公共空间的需求,导致了较低的路网密度和较大的街块[40]。改革开放后,为了在较低的市政基础设施投入下快速、成规模地进行城市改造与开发,多数地方规划部门也更倾向于采用大地块和大街块。而街块内的地块格局概括起来则有三个大的类型。

中心型。这一类型的地块肌理是在老城区传统地块肌理基础上演变或叠加而来的。有些直接是地块或街块的合并与再分,有的还存在不同时期肌理的叠加,特别是新开道路的影响。虽然规划常常忽视原有的地块权属边界,造成许多地块“混合分并”的情况[41],但总体上看,早期地块肌理仍对后来的地块划分存在着持续的影响,特别是在街块这一层级(图11)。

图11:南京新街口商业街区地块格局变迁

边缘型。在城市向外扩展的边缘区,地块划分主要表现为一种填充的特征。向外扩展的路网往往避开原有的村庄,将其包裹在街块内,而快速开发的不规则地块填充了沿街空地,包裹住了原有村庄。这在柯布西耶的现代主义城市规划主张中早有提及的快速城市化模式[42],虽然减少了初期建设成本,但为后续的城市发展埋下了隐患,比如城市空间破碎、改造难度加大、形成城中村,带来许多社会问题(图12)。

图12:边缘型地块格局

新区型。城市新区往往将机动车交通组织及土地利用作为核心任务,地块肌理更多呈现的是对现代主义规划原则影响下的规划法规规范和指标的翻译。大街块、街块内地块数量少,缺少具有明确划分规则的地块格局特征。例如图13a所示街块,控规虽然划分了地块,但实际只起到控制各类用地的面积和大致布局位置的作用,并未考虑对肌理的形态约束,实际建设仍以街块为整体。图13b是城市新区常见的转角切割型地块格局,虽然街道转角是城市认知中的重要空间节点,但规划却往往将划分其作为不利于形态塑造的市政设施用地。

图13:新区型地块格局

六、结语

传统城市地块肌理体现了沿街面和土地资源利用的最大化,并在长期演化中建立起街道、地块与建筑形态的紧密联系。现代主义城市规划则在快速城市化的密度压力下向取消建筑形态束缚的大街块、大地块演化,造成地块、建筑、街道形态关系的断裂。而退界、间距、建设强度指标等出于环境、经济需要产生的规划控制手段,作用于单个地块,强化了这种断裂。形态关系的断裂又导致城市公共空间活力的衰落。

从20世纪六七十年代起,对现代主义城市规划的反思已从单纯批判转向了形态重建的探索。前路茫然时,人们开始回顾历史,因此“形态类型学”(typo-morphology)方法从对欧洲历史城市的发展过程的研究中产生出来,试图把街道、地块、建筑的关系再次连接起来。[43]例如,康泽恩以地块为核心,将城市形态中的不同要素进行叠加,区分出城市的“平面单元”(plan unit)和“形态区域”(morphological region),而“形态区域”的演化则勾画出城市生长的结构[44]。而新城市主义的实践[45],回归传统城市空间的构成原则,在城市设计角度对街道、地块与建筑类型的区分及形态规则的探索,对之后“基于形态的规划”(form-based code)的发展产生了重要的影响。

不过,基于传统城市的回顾式研究忽略了城市在当代的发展与需求,对现代城市肌理的相关研究还十分缺乏[46]。而我国在快速的城市发展中,城市肌理常常发生叠加式的巨大变化,但地块肌理在其中所起的作用却并未受到重视。目前城市建设开始从“量”向“质”转变,通过整合与重建地块肌理,来缝合二维的城市道路交通规划、城市土地利用和三维形态塑造之间的断裂,仍有巨大的研究空间。

从单纯的形态层面看,群体的秩序和关联构成了城市肌理的可识别性。因此,必须强化现代城市中地块肌理的秩序,重建它与街道、建筑的紧密关系。在地块层面,可研究城市建筑与地块形态的关系,并尽量将其类型化。在地块格局层面,综合考虑地块功能、面积形状,以“城市组件”的形式重构地块与街道的联系,从而合理设定合理的街块与地块划分规则,避免地块切割的随意性。对于老城已有的地块肌理,应注重分析其现有类型特征,通过城市更新对地块肌理进行重整。

从形态的性能层面看,紧密的肌理关系实际上反映的是土地与街道空间的互惠和利用的最大化。因此,在现代城市中重建地块肌理秩序,有利于形成更为紧凑、更具活力、更好管控的城市空间,达到高效土地利用的目的。在地块层面,基于地块与建筑形态关系的类型研究,可以增强地块尺度及其建设指标制定的科学性与高效率。而在地块格局层面,尽可能增加沿街地块的数量,其退界要求应综合整条街道来考虑,而不是分配到地块。这并不只是出于形态连续性的要求,而是有利于街道活力的提升。另外,适当设立街块内的公共巷道,可减少各地块为联通街道、消防环道而单独设立的内部通路,从而提高建筑布局的紧凑性和外部空间的使用效率。在街块层面,为达到增加功能多样性、激发公共空间活力的目的,路网规划应更多地考虑街块形状、边界方向,特别是在不便于突破我国现有规划路网密度标准的情况下更多采用长宽比更大的街块形态。

注释

[1]杨俊宴,钱舒皓.特大城市中心体系空间肌理分异研究[J].城市规划学刊,2014(4):18-23.

[2]Spiro Kostof.The city shaped: Urban Patterns and Meanings [M].London: Thames and Hudson Ltd, 1991: 25, 147-150.

[3]童明.城市肌理如何激发城市活力[J].城市规划学刊,2014(3):85-96.

[4]M.R.G Conzen.Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis [M].Institute of British Geographers Publication 27, London : George Philip, 1960: 4.

[5]城市形态学将基本的研究对象定义为“人工物质环境”(详见参考文献[1])。因此,地形等自然要素大多仍被作为影响城市形态(urban form)形成的外部条件。

[6]street-block或block有多种中文译法。它是指由城市街道围合或半围合的整片区域,翻译为“街块”最为直接和明确,也与“地块”呼应。因为中文没有复数表达,“街区”易与描述由街道及其周边若干街块组成的区域产生混淆,而“街廓”则更接近于描述以街道空间为核心的垂直街道界面(街块的外轮廓)。

[7]同注释[4]: 38.

[8]段进,邱国潮.租地权周期与微干预规划设计[J].城市规划,2010(8):24-28.

[9]J.W.R.Whitehand.Development cycles and urban landscapes [J].Geography, 1994, 79(12): 3-17.

[10]受技术及财力影响,也顾及扰民等问题,古代中国全面的土地清丈很有限。民国时期,国民政府开始采用现代测绘技术进行土地清丈,但也因为战争等影响只完成了很小一部分(详见参考文献[2])。因此,公开的可供城市形态研究的地图等地籍资料相对匮乏(详见参考文献[3])。

[11]鲍世行.规划要发展 管理要强化——谈控制性详细规划[J].城市规划,1989(6):42-46.

[12]孙晖,梁江.控制性详细规划应当控制什么——美国地方规划法规的启示[J].城市规划,2000(5):19-21.

[13]刘迪,孙晓敏.地块划分对加强城市设计实效性的意义[J].城市规划学刊,2012(7):144-148.

[14]图中选择的平安京街块并不是它的一个坊,而是一个“町”(坊的16分之一)(详见参考文献[4])。日本古代都城的条坊制效仿自中国宋代之前的“闾里制”或“里坊制”,因此大街所分割的“闾”或“坊”与后来的街块不能完全对等。例如,唐长安的坊在封闭的坊墙内还有十字街、沿墙街,甚至更下一级的巷道(详见参考文献[5]),其空间尺度及组织形态可能更接近一个村落(《唐元典》:“两京及州县之郭内为坊,郊外为村”)。

[15]贺业钜.中国古代城市规划史[M].北京:中国建筑工业出版社,1996:188-195.

[16]赵冈.中国城市发展史论集[M].北京:新星出版社,2006:50-51.

[17]《周礼·天官·小宰》:“听闾里以版图。” 贾公彦疏:“在六乡则二十五家为闾,在六遂则二十五家为里。闾里之中有争讼,则以户籍之版、土地之图听决之。”

[18]Joseph Rykwert.The idea of a town : the anthropology of urban form in Rome, Italy and the ancient world [M].Cambridge and London: The MIT Press, 1988: 60-63

[19]邓奕,毛其智.从《乾隆京城全图》看北京城街区构成与尺度分析[J].城市规划,2003,27(10):58-65.

[20]李菁,王贵祥.清代北京城内的胡同与合院式住宅[J].世界建筑导报,2006(6):6-11.

[21]A.E.J.Morris.History of urban form : before the industrial revolutions [M].London & New York : Routledge,2013: 137.

[22]同注释[4]: 25.

[23]T.R.Slater.Ideal and reality in English Episcopal medieval town planning, Transactions of the Institute of British Geographers [J].New Series, 1987, 12(2):191-203.

[24]同注释[2]: 148; 注释[4]: 3.

[25]同注释[2]: 14.

[26]同注释[4]: 32-34.

[27]同注释[2]: 148-150.

[28]Peter Hall.Cities of tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century [M].Oxford: Blackwell Publishers, 1996: 12-48.

[29]Richard Plunz.A history of housing in New York City[M].New York: Columbia University Press, 1990.

[30]Rem Koolhaas.Delirious New York [M].New York: The Monacelli Press, 1994: 107.

[31]Emily Talen.City Rules: How Regulations Affect Urban Form [M].Washington: Island Press, 2012: 9.

[32]Marjut Kirjakk.Fire alleys in Finnish Urban Design,Urban Morphology , 2005, 9(1): 17-28.

[33]以芝加哥为例,1910年设定退界要求后,25英寸沿街面宽的独立住宅地块价值不到30英尺面宽地块的一半,而到1929年,住宅地块的面宽已经普遍增加到40英尺(同注释[30]: 48-49)。

[34]Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule,Ivor Samuels.Urban Forms: The Death and Life of the Urban Block [M].Oxford: Architectural Press, 2004.

[35]Karl Kropf.Urban tissue and the character of towns [J].URBAN DESIGN International , 1996, 1(3): 247-263.

[36]Karl Kropf.Ambiguity in the Definition of Built Form [J].Urban Morphology, 2014, 18(1): 41-57.

[37]赵燕菁.从计划到市场:城市微观道路-用地模式的转变[J].城市规划,2002(10):24-30.

[38]同注释[37].

[39]Arnis Siksna.City Centre Blocks and their Evolution: A Comparative Study of Eight American and Australian CBDs[J].Journal of Urban Design, 1998, 3(3): 253-283.

[40]同注释[36].

[41]目前中国城市中保留传统城市肌理的历史地区,在现行规划里多也多是被划成一个完整的大地块。

[42]Le Corbusier.The City of Tomorrow and Its Planning [M].New York: Dover Publications INC, 1987: 271.

[43]David Mangin, Philippe Panerai.Projet Urbain [M].Marseille: Editions Parentheses, 1999.

[44]M.R.G Conzen.Thinking about urban form [M].Bern:Peter Lang, 2004: 116-142.

[45]Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberck.Towns and Town-Making Principles [M].New York: Rizzoli, 2006.

[46]Albert levy.Urban morphology and the problem of the Modern Urban Fabric: Some Questions for Research [J].Urban Morphology, 1999, 3(2), 79-85.

图片来源

图1:https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Austin_Village_OS_map_1936_1_2500_25_inch.jpg;

图3:参考文献[11]: 204-205;

图6,7:注释[29]:13,27,42;

图8:注释[34]:165;

图9:注释[36];

图10:http://map.rchss.sinica.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=wDgVOV/result;

图11:参考文献[16];

其余为作者自绘