以家庭医生为核心的社区卫生服务模式的构建与成效分析

陆萍,朱杰,金敏洁,翁立立,陆煜炜

2015年6月,上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》(沪府办发〔2015〕6号)及8个配套文件,明确将家庭医生制度建设作为新一轮社区卫生服务综合改革的主线[1]。马陆镇社区卫生服务中心作为上海市新一轮社区卫生服务综合改革的第一批试点单位,先行先试,2016年起转变内部运行机制,构建了以家庭医生为核心的社区卫生服务模式。上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心,地处嘉定新城(马陆镇)核心区,始建于1958年,下设1个分中心、11个标准化社区卫生服务站,承担着辖区62.51 km2、16.7万人口的医疗卫生综合性服务。本文对上海市马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式的构建及积极探索进行了系统阐述,以期为其他社区卫生服务中心家庭医生制度的推进提供借鉴和参考。

1 社区卫生服务模式概述

1.1 社区卫生服务基本概念 社区卫生服务是社区建设的重要组成部分,是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务[2]。

1.2 新一轮社区综合改革前社区卫生服务模式 以社区卫生服务中心为服务主体,社区卫生服务中心或服务站为服务地点,社区居民可以就近或者自愿选择就医,与全科医生之间无约定关系,由全科、预防科、妇产科等各科室提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等六位一体的服务[3]。

1.3 以家庭医生为核心的社区卫生服务模式 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为服务主体,以家庭医生工作室为服务载体,以老年人、儿童、孕产妇、慢性病人群等为重点对象,通过“1+1+1”签约建立约定关系,由家庭医生团队提供基本医疗及基本公共卫生服务等连续性的服务,其他部门成为家庭医生的支撑体系,承接家庭医生团队转介的工作,社区卫生服务中心成为家庭医生执业的平台。“1+1+1”签约是指在选择社区卫生服务中心家庭医生签约的基础上,原则上按照签约居民所在地选择1家区级医疗机构(包括中医医疗机构)签约,按照居民自身健康需求与就医习惯等因素选择1家市级医疗机构(包括中医医疗机构)进行签约[4]。

2 主要举措

2.1 竞聘模式重构家庭医生服务团队 于2015年11—12月,马陆镇社区卫生服务中心家庭医生科按照服务辖区的半径、管辖村居委、服务人口数量、重点人群、慢性病管理人群数量等指标,将面积62.51 km2的嘉定新城(马陆镇)划成22个片区,各个片区的基本情况进行公布,面向中心全体医务人员招聘22名家庭医生,22名家庭医生助理,家庭医生必须是中级职称以上全科医生,助理须是初级职称以上卫生专技人员,明确公布家庭医生及助理的工作内容和职责,共30名全科医生、28名其他各类卫生专技人员参加了岗位竞聘,按照基本条件筛选、工作业绩评定、公开面试等程序进行竞聘,家庭医生和助理之间采取双向选择的原则进行组合,最后各岗位排名前22位的医务人员竞聘成功。

2.2 因地制宜建立家庭医生团队工作形式 由于马陆镇由原戬浜镇、马陆镇及嘉定新城3个地区合并而成,服务区域广,有农村居民、城镇居民、外来居民,辖区居民性质复杂,老百姓就医习惯各不相同,为此马陆镇社区卫生服务中心因地制宜的地建立了3种服务形式:一是中心常驻式,天马、育兰、育苑团队服务区域就在马陆镇社区卫生服务中心的周边,3名家庭医生除定期下社区外,在中心开设家庭医生工作室;二是中心、站点二站式,沥苑、樊家、仓新等7个服务区域离中心稍远的团队,在中心及站点均开设门诊;三是站点常驻式,嘉新、大裕、大宏等离中心较远的团队,则常驻站点开展工作,通过3种不同的工作形式,基本建立契合本镇居民服务需求的家庭医生工作模式,家庭医生承担起了更大的责任,成为提供基本医疗及基本公共卫生服务的责任主体。

2.3 明确家庭医生团队服务内容 2015年底,基于《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》(沪府办发〔2015〕6号)等文件并结合本地区实际情况,马陆镇社区卫生服务中心启动了家庭医生工作手册的编写,经过2个多月的编写和修订,2016年初《家庭医生工作手册》(第1版)印刷并在本镇投入使用,从家庭医生工作管理模式、家庭医生团队辖区管理情况、家庭医生签约服务、基本医疗、基本公共卫生、特殊人群管理、家庭病床管理、分级诊疗、医保政策、医疗纠纷处理规范、质量控制标准、全面预算管理、绩效考核方案、家庭医生计算机操作规范、家庭医生职业道德15部分进行了详细讲解,明确了家庭医生团队的工作内容,让家庭医生团队有了开展工作的指导标准。

2.4 开展家庭医生工作室标准化建设 为了给家庭医生提供固定的服务平台,2014年起马陆镇开始试点家庭医生工作室标准化建设,在硬件配置、设备设施、服务内容、人员配置、考核指标等项目上进行统一。截至2017年底,本镇共建成标准化家庭医生工作室22个,这一举措在推进家庭医生服务进程中起到了积极作用,家庭医生工作室标准化建设为家庭医生及签约居民搭建了一个固定的沟通、协作、服务的平台,提升了家庭医生的服务能级,促进了家庭医生的职业化进程,成为了家庭医生制服务有力的推手[5]。

2.5 建立家庭医生团队为核心的内部管理机制 原来上海市社区卫生服务中心是“三科一室”的组织架构,即医疗康复科、预防保健科、后勤保障科以及办公室[6]。在推行家庭医生制服务的过程中,为了让家庭医生成为新一轮社区卫生服务综合改革核心,充分调动家庭医生的积极性,马陆镇社区卫生服务中心调整内部管理机制,新建了3大体系。第1个体系是家庭医生体系,通过竞聘上岗了22名家庭医生,每名家庭医生都配备1名家庭医生助理。第2个体系是支撑体系,本中心的各临床及职能科室组建成护理、公共卫生、信息、后勤、医疗5大支撑体系,对家庭医生团队提供强有力的支撑。第3个体系是质控体系,即将原来医务科、预防科等科室的业务骨干组成质控小组,制定中心业务考核的标准,加强对家庭医生团队的业务指导和质量控制。

2.6 提升家庭医生团队服务能力 通过竞聘,一批有意愿、有工作动力的全科医生走上家庭医生岗位,为了让新上岗的家庭医生尽快承担起家庭医生的职责,本中心开展了全方位的家庭医生岗位培训,主要通过以下3种形式:一是中心内部家庭医生岗前系列培训,内容包含基本医疗服务规范、基本公共卫生服务规范、家庭医生信息化平台应用、家庭医生职业道德修养、家庭医生科研能力、家庭医生行为规范、家庭医生服务理念及团队管理等;二是家庭医生外出学习培训,安排家庭医生参加各类慢性病管理、全科医生适宜技术、全科医生岗位培训、全科医学健康管理等的学习;三是至上海交通大学医学院附属瑞金医院北院进行专科学习,分年度安排家庭医生至北院跟师,主要学习高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、脑梗死等社区常见慢性病的诊治,通过一系列培训,让家庭医生的能力与所需要承担的责任相匹配。

2.7 建立差异化家庭医生服务内容 除了“1+1+1”签约、长处方〔(慢性病长处方是指社区卫生服务中心家庭医生应在“合理、安全、有效”的前提下,对签约并且纳入社区慢性病管理的“诊断明确、病情稳定、需要长期服用治疗性药物”的参保慢性病患者,满足其单次所有品种的治疗性药物1~2个月的用量)〕[4]、延伸处方〔是针对符合条件的“1+1+1”签约居民,并且其病情在上级医院诊断明确、用药效果明显、病情稳定,经家庭医生诊断后确需在社区卫生服务中心延续上级医院长期用药医嘱(药品须在处方延伸药品目录范围内)以维持治疗的情况〕[4]等上海市社区卫生服务综合改革给予家庭医生的权限,本中心建立了多项差异化的服务,引导居民与家庭医生签约。一是糖尿病患者的全专联合管理服务,与上海交通大学医学院附属瑞金医院北院内分泌科开展糖尿病全专联合管理,推进全科医生与专科医生的联合管理模式,为签约糖尿病搭建无缝隙、连续性、专业性糖尿病管理平台[7-8];二是癌症晚期患者居家舒缓疗护,为签约的晚期癌症或其他患者提供居家服务,提高居家临终患者及其家属的生活质量,同时改善其心理状态,探索基于家庭医生制度的适合社区老年癌症临终患者居家舒缓疗护的新的模式和标准[9];三是长期卧床患者褥疮干预居家护理服务,为签约的居家脑卒中后遗症且长期卧床患者的照护者提供压疮知识、预防方法等护理要点各方面的指导,通过对患者照护者有针对性地进行护理干预,可有效提高患者及家属主动预防压疮的能力[10]。

2.8 搭建家庭医生信息化平台 以家庭医生作为社区卫生服务中心业务开展的核心,在其为签约居民提供基本医疗、公共卫生、护理、康复等社区基本服务项目的同时,通过社区卫生服务平台实现各类服务项目间的联动,实现从社区被动应对各类业务需求到家庭医生主动获取资源、提供服务、获得回报的转变。主要搭建3个平台:一是家庭医生工作平台,以业务需求为导向,内容包含健康管理服务、日常诊疗服务、预约及转诊服务、外包服务等,为家庭医生提供便捷的工作路径;二是家庭医生管理平台,包括全面预算管理以及绩效分配管理两部分内容,帮助家庭医生履行其管理类职责;三是制定慢性病信息化防治路径,以糖尿病为切入点,利用全专联合开展的经验,建立糖尿病防治路径,形成统一的、具体的糖尿病管理模式和程序。

2.9 实施家庭医生全面预算管理 实施全面预算管理,是促进社区卫生服务规范运行、内部管理走向科学化、精细化的必经之路。新一轮社区卫生服务综合改革,市级层面统一了社区卫生服务的基本项目,共6大类141项,基本明确了社区卫生服务中心的服务提供边界,并且统一了以“1个全科门诊为1个标化工作量”,形成可比对的杠杆与标尺[11]。马陆镇社区卫生服务中心完成了《马陆镇社区卫生服务中心全面预算管理实施方案》(马卫〔2015〕28号文)的制定,将家庭医生作为预算管理的责任主体和最小单元。中心共开展服务项目6大类共131项工作,细化中心标化工作量指标386项。家庭医生团队承担5大类57项工作,细化中心标化工作量指标147项。家庭医生根据自身管辖辖区的实际情况,特别是对照自己目前签约的现状,针对每个指标制定年度工作预算目标,并具体细分到每个月,通过基于全面预算管理的社区卫生综合管理平台执行率的展示,掌控自己团队的工作进度。

2.10 建立家庭医生激励机制 对家庭医生实施目标年薪制,在明确工作任务的基础上,明确收入预期值,体现家庭医生的劳动价值[12]。主要做好3方面工作:一是建立家庭医生质量考核指标,制定涵盖基本医疗、基本公共卫生服务、中医药服务、家庭病床、家庭医生服务、社会评价6方面的质量考核指标,通过质量指标对可分配总额进行负性控制,确保服务质量与行为规范;二是制定与完成绩效目标相对应的薪酬水平机制,在明确服务内容、标化工作量、年度工作目标、质量指标的基础上,核定出年度薪酬水平,从而激发家庭医生主动服务的活力与潜力;三是开展优秀家庭医生的评选,为鼓励先进、树立标杆,在家庭医生内部引导积极向上的氛围,每年开展优秀家庭医生的评选,从家庭医生管理、基本医疗完成情况、基本公共卫生服务完成情况、社会评价4个方面进行。

3 主要成效

经过2年的实践,本中心以家庭医生为核心的服务模式激发了家庭医生的内在动力,家庭医生及其支撑系统以上海市新一轮社区卫生服务综合改革、“1+1+1”签约为抓手,以延伸处方、慢性病长处方等能为居民切实解决问题的政策为导引,逐步引导患者下沉基层,有序就诊,同时也促进了本中心综合实力的提升。本研究2015年底和2017年底签约居民及就诊数据来源于基于全面预算管理的社区卫生综合管理平台;从本社区建档的居民中随机选取部分居民,并通过打电话的形式调查居民对家庭医生的知晓率和满意率。计数资料以相对数表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。3.1 总体成效 截至2017年12月底,常住人口“1+1+1”签约率达到13.9%,60岁以上人口“1+1+1”签约率达到82.4%,高血压管理对象“1+1+1”签约率达到76.5%,糖尿病管理对象“1+1+1”签约率达到75.8%,签约组合内就诊率(是指签约的社区居民在签约的1家社区卫生服务中心、1家区级医疗机构、1家市级医疗机构中门诊的综合就诊率)达到78.9%,签约社区就诊率(是指签约的社区居民在签约的社区卫生服务中心门诊的就诊率)达到56.4%,组合外就诊开具延伸处方比例为20.9%。

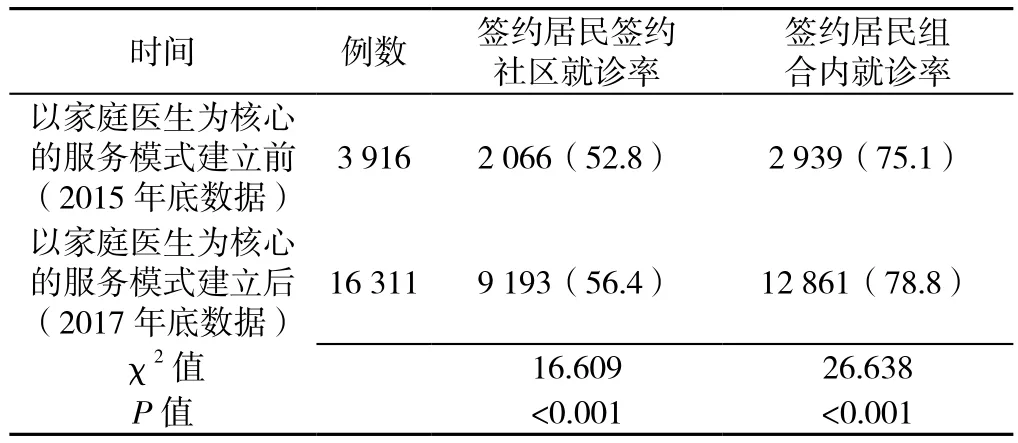

3.2 “1+1+1”签约关键性指标明显改善 以家庭医生为核心的服务模式建立后,签约居民签约社区就诊率从52.8%上升至56.4%,签约居民组合内就诊率从75.1%上升至78.8%(见表1)。签约居民人均累计年就诊次数从20.27次下降到18.56次,签约居民人均累计门诊费用从3 208.71元上升至4 055.84元。

3.3 基本医疗质量指标明显改善 马陆镇社区卫生服务中心门诊总人数从2014年的88 925人增加至2017年的102 490人,增加了15.3%;门诊总人次数从2014年的311 684人次增加至2017年的366 456人次,增加了17.6%;门诊月均复诊率(复诊率=门诊人次/门诊人数,用以描述居民去医院复诊的频率)从2014年的1.87下降至2017年的1.58,降低了15.5%;药占比从2014年的78.9%下降至75.1%,降低了3.8个百分点。

表1 以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建前后签约关键指标的比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of the levels of key indicators about residents signing a contract with the family doctor team of Malu Community Health Service Center before and after the implementation of the family doctor-centered care delivery model

3.4 基本公共卫生服务质量指标明显改善 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建后与构建前高血压管理对象签约率、签约高血压管理对象血压有效控制率、糖尿病管理对象签约率、签约糖尿病管理对象糖化血红蛋白有效控制率比较,差异有统计学意义(P<0.05);签约糖尿病管理对象血糖有效控制率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

3.5 社会评价指标有所改善 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建后,居民对家庭医生的知晓率从2015年的52.4%(378/722)上升至2017年的70.7%(1 244/1 760),差异有统计学意义(χ2=75.945,P<0.001);居民对家庭医生的满意率从2015年的89.7%(339/378)上升至2017年的90.0%(1 120/1 244),差异无统计学意义(χ2=0.039,P=0.843)。

3.6 全科医生人力资源指标明显提升 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建后,全科执业医生、中级职称全科医生、高级职称全科医生、本科学历全科医生、研究生学历全科医生、全科规培医生分别从2014年的35、25、0、22、1、3名增加至2017年的57、36、4、36、9、17名,分别增加了22、11、4、14、8、14名(见表3)。

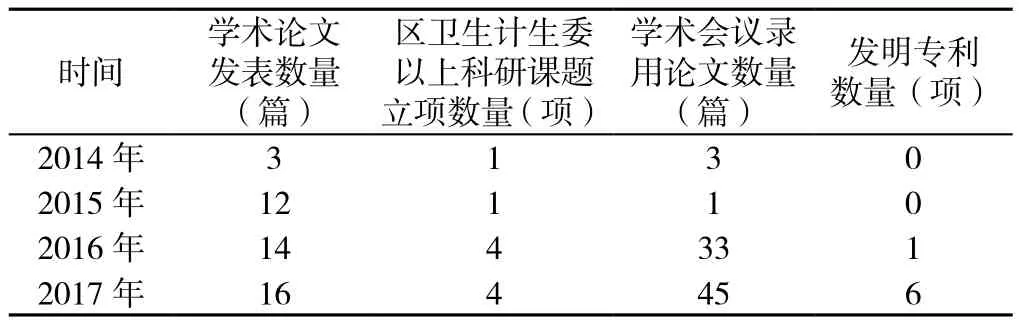

3.7 科研创新能力明显提升 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建后,学术论文发表数量、区卫生计生委以上科研课题立项数量、学术会议录用论文数量、发明专利数量分别从2014年的3篇、1项、3篇、0项增加至2017年的16篇、4项、45篇、6项,分别增加了13篇、3项、42篇、6项(见表4)。

表2 以家庭医生为核心的社区卫生服务新模式构建前后公共卫生相关数据比较(%,n/N)Table 2 Comparison of public health related data of Malu Community Health Service Center before and after the implementation of the family doctor-centered care delivery model

4 讨论与建议

4.1 马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式实施效果明显 本研究结果显示,签约居民签约社区就诊率和签约居民组合内就诊率均有提升,签约居民人均累计年就诊次数减少。就诊次数的减少可能与长处方策略的实施有关。高文娟等[13]研究发现,实行长处方管理模式后,患者的月人均就诊次数下降,这不但减少了患者就医往返次数,也改善了患者就医体验,使慢性病患者就诊更加有序、合理。而由于长处方、延伸处方的实施,使得多种原本在二、三级医院才能配到的药品在社区卫生服务中心也能获取,更多签约居民可直接在社区卫生服务中心购买药品,导致签约居民人均累计门诊费用明显提升。随着家庭医生制度的推进以及以家庭医生为核心的社区卫生服务模式的开展,越来越多的居民选择在社区就诊,门诊总人数和人次数均明显增加。慢性病长处方政策的实施减少了居民频繁就诊开药,这与门诊月均复诊率下降有关。药占比是指药物费用占整体医疗费用的比例,药占比下降与社区居民下沉首诊,社区卫生服务中心不再是简单的配药,而是付出更多有价值的劳务技术有关。

本研究结果显示,高血压、慢性病患者签约率以及签约糖尿病管理对象糖化血红蛋白有效控制率明显提高,这可能与马陆镇社区卫生服务中心以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建后患者对全科医疗认知水平增强、全科医生团队服务以及慢性病管理更加完善有关。从2016年开始本中心将血糖及血压检测结果直接导入系统,代替了原来手工录入的方式,虽然签约糖尿病管理对象血糖有效控制率与之前基本持平,高血压管理对象血压有效控制率较之前下降,但仍达到了嘉定区公共卫生绩效考核目标值[14],也侧面说明了目前慢性病管理的真实性和有效性。

表3 以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建前后全科医生数量变化(名)Table 3 Number of general practitioners in Malu Community Health Service Center before and after the implementation of the family doctorcentered care delivery model

表4 以家庭医生为核心的社区卫生服务模式构建前后科研指标变化Table 4 Research capabilities indicators of Malu Community Health Service Center before and after the implementation of the family doctorcentered care delivery model

本研究结果还显示,居民对社区卫生服务知晓率明显提高。这说明以家庭医生为核心的服务模式调动了家庭医生的主动性,增强了与社区居民沟通和服务意识,同时也得到了社区居民的认可。而满意度有上升但变化不明显,原因可能是近几年上海市居民对社区卫生服务的满意度一直较高,连续两年处于上海市十大行业服务质量测评榜首,上海市居民对于社区卫生服务的满意度高达88.2%[15],马陆镇社区卫生服务中心的满意度略高于全市水平。

4.2 马陆镇社区卫生服务中心卫生服务模式成功经验分析 以家庭医生为核心的社区卫生服务模式是实践上海市新一轮社区综合改革的成功案例。任何改革在基层的实施都需要转换成一系列的制度安排或微观行为激励机制,不仅需要确保基层行动者之间的行为策略激励相容,而且还要确保基层行动者的行为模式与改革政策目标方向相一致[16]。马陆镇社区卫生服务中心在实践上海市新一轮社区综合改革中,勇于创新,大胆突破,将全市统一的政策结合中心实际进行转化落地,通过建立差异化家庭医生服务内容等十项举措,分步实施,取得了健全人才队伍、建立激励手段、提升服务能力和质量、满足居民需求等一系列成效。为达到上海市新一轮社区综合改革通过制度设计与机制改革,激发社区卫生服务活力,充分调动社区医务人员积极性,提高服务能力、管理能力与规范化、均等化水平,建立家庭医生制度,进一步夯实城乡基本医疗卫生制度的基础,推动提升医疗卫生服务体系整体运行效率,满足居民基本健康需求的目标[1],踏出了坚实的一步。通过改革,中心整体实力明显提升,2016年以来分别获得了全国群众最满意乡镇卫生院、全国优质示范社区卫生服务中心、全国百强社区卫生服务中心等称号。

4.3 亟须解决的问题和建议 家庭医生签约服务配套政策要逐一落实。尽管马陆镇社区卫生服务中心构建家庭医生为核心的社区卫生服务模式取得了一定的成效,但还是有许多问题亟须解决。一是医保政策的倾斜,医保的额度是有限的,患者下沉社区,就意味着医保费用也会往社区倾斜,建议政府层面尽快出台相应的举措,逐步增加社区卫生服务中心的医保额度。二是绩效制度的突破,目前全面预算管理和收支两条线管理、绩效工资封顶这对矛盾影响制约着社区卫生服务中心医务人员工作积极性,如何解决这对矛盾,充分激励社区医务人员工作的积极性也是迫在眉睫的问题。三是延伸处方等政策安全有效实施问题,500多种延伸药品,不是每个药品和疾病全科医生都能很好地掌控,因此除了提升全科医生的能力外,在延伸处方模块安装药品字典查询、合理用药提醒等辅助手段帮助全科医生是非常必要的;在医联体内,对于下转社区管理的居民,二三级医院用药要有明确的说明,比如出院后的用药时长,用药期间要注意的问题。转变社区卫生服务中心内部管理机制,做实做深家庭医生制度,充分发挥家庭医生健康与费用“守门人”作用,使其成为撬动医改的有力支撑点,建立有序就医格局,促进居民健康具有重要意义[17]。

作者贡献:陆萍负责研究设计与实施、撰写论文、成文并对文章负责;金敏洁、翁立立负责研究实施、评估、资料收集;朱杰负责质量控制与审校;陆煜炜负责英文翻译和数据统计。

本文无利益冲突。