1例COPD患者药物性肝损伤的病例分析及用药监护

李雪静 李书谊 王思箭

药物性肝损伤是指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、传统中药、天然药、保健品、膳食补充剂及其代谢产物乃至辅料所诱发的肝损伤[1]。近年来, 我国药物性肝损伤住院诊治人数有升高趋势, 目前发现的可能导致肝损伤的药物中以抗结核药物和中草药居多, 其他可导致肝损伤的药物有抗生素、抗肿瘤药物和抗甲状腺药物等[2], 这也是很多新药临床试验失败或撤市的主要原因之一。本文对1例COPD患者在治疗过程中发生药物性肝损伤的症状、原因进行分析讨论, 并提出相应的临床及药学监护建议。

1 病历资料

患者, 男, 57岁, 身高173 cm, 体重66 kg。因“反复咳嗽、咳痰20余年, 活动后喘憋9年, 加重3 d”于2017年10月28日入院。患者7年前曾行右上肺切除术, 无基础疾病, 否认肝炎病史及食物药物过敏史。

辅助检查:血常规:白细胞计数(WBC)18.8×109/L, 中性粒细胞百分率(N%)84.8%, 血沉(ESR) 8 mm/h;血生化:肌酐 92.6 μmol/L, 谷丙转氨酶(ALT)30.7 IU/L, 谷草转氨酶(AST) 22.6 IU/L, 碱性磷酸酶(ALP)71 IU/L, γ-谷氨酰转肽酶(γ-GGT)12.9 IU/L, 总胆红素 (TBIL) 4.8 μmol/L ;C 反应蛋白(CRP) 157 mg/L;肺部CT示双肺气肿并肺大泡、双肺支气管扩张并感染。

入院诊断:COPD急性加重期;支气管扩张并感染;慢性肺源性心脏病(失代偿期)Ⅱ型呼吸衰竭;④肺大泡;⑤右上肺切除术。

2 方法

患者入院第1天给予哌拉西林他唑巴坦4.5 g, i.v.gtt.,q.8h., 抗感染治疗;同时给予氨溴索30 mg, i.v.gtt., q.12 h., 祛痰;沙丁胺醇2.5 mg雾化吸入, b.i.d., 与多索茶碱0.3 g, i.v.gtt.,q.d., 扩张支气管;甲泼尼龙琥珀酸钠40 mg, i.v.gtt., q.d., 与布地奈德1 mg雾化吸入, t.i.d., 抗炎;托拉塞米10 mg, i.v.gtt.,b.i.d., 利尿;盐酸川芎嗪240 mg, i.v.gtt., q.d., 与环磷腺苷葡胺180 mg, i.v.gtt., q.d., 改善微循环;泮托拉唑钠40 mg, i.v.gtt., q.d.,保护胃黏膜等对症治疗。

第5天患者咳嗽、咳痰、憋喘症状未得到明显改善, 加用左氧氟沙星0.5 g, i.v.gtt., q.d., 同时将甲泼尼龙琥珀酸钠减量20 mg, i.v.gtt., q.d., 停用改善微循环药物。

第9天痰培养结果示嗜麦芽寡养单胞菌, 遂将抗感染方案改为左氧氟沙星0.5 g, i.v.gtt., q.d., 联合米诺环素100 mg,p.o., b.i.d.。患者雾化吸入沙丁胺醇后, 右下肢出现抽搐震颤的症状, 停用沙丁胺醇。

第11天患者在滴注泮托拉唑钠时出现恶心、干呕等胃肠道不适, 医嘱停用泮托拉唑。

第13天患者血生化全项结果示AST、ALT异常增高,肝功出现异常, 停用原有药物治疗方案, 给予还原型谷胱甘肽1.2 g, i.m., q.d.和甘草酸二铵肠溶胶囊150 mg, p.o., t.i.d.保肝治疗, 同时给予醋酸泼尼松片15 mg, p.o., q.d.和沙美特罗替卡松粉吸入剂(250/50 μg) 1吸/d。

保肝治疗3 d后患者感染症状仍未缓解, 患者应用左氧氟沙星和米诺环素后出现肝功异常, 考虑依替米星对肝脏的影响较小, 且患者肾功良好, 故给予依替米星300 mg, i.v.gtt.,q.d.继续抗感染治疗。6 d后患者感染症状得到控制, 病情稳定, 复查肝功转氨酶较前趋于正常, 准予出院。

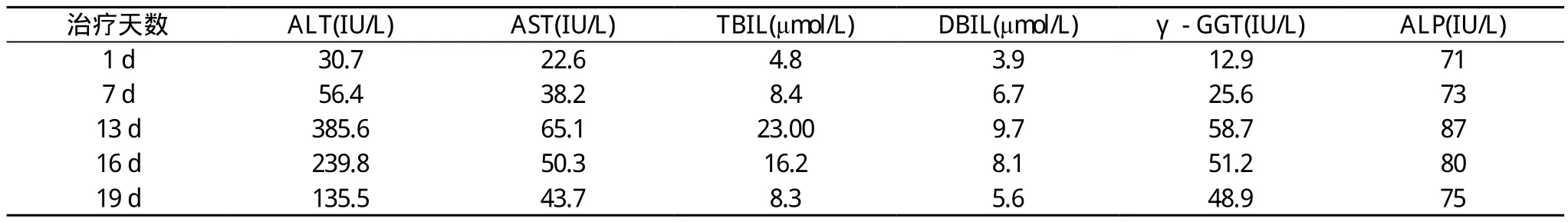

治疗过程中, 患者肝功各项指标出现异常变化, 引起临床药师的高度重视, 患者入院时肝功能检查各项指标均正常,否认肝炎病史。结合患者治疗过程及病情变化, 药物导致的肝功能损伤不能排除, 因此, 药师建议密切监测肝功, 加强保肝治疗。治疗后患者肝功能各项指标有所好转, 具体转归见表1。

表1 药物治疗过程中的肝功能指标

3 讨论

3.1 药物性肝损伤的评定 目前的研究认为[3], 国际共识的药物性肝损伤因果评价表(RUCAM)对于确诊药物性肝损害可控性和认可度较高, 根据RUCAM量化评分系统9条评判参数逐一打分, 患者从初次服用可疑药物至出现肝功能异常, 时间为7~13 d(+2分);停药后7 d内ALP下降≥50% 最大正常值上限(ULN)(+2分);年龄≥55岁(得1分);有合并用药且时间具有提示性(-1分);完全排除甲型肝炎、乙型肝炎、急性丙型肝炎、胆道梗阻、酗酒、新近发生过低血压以及排除巨细胞病毒EB病毒、疱疹病毒感染(+2分);总分为6分, 故认为该病例很可能为药物性肝损伤。

3.2 药物性肝损伤与患者用药的关联性评价 患者入院后给予抗感染及祛痰、扩张支气管、消炎、利尿、改善微循环、保护胃黏膜等对症治疗。除扩张支气管药物多索茶碱、抗菌药左氧氟沙星、米诺环素外, 其他药物应用时间较短, 均未见明显肝损伤的相关报道。

多索茶碱甲基黄嘌呤的衍生物, 其导致肝损伤的机制可能是由于黄嘌呤氧化酶(XOD)是体内核酸代谢中一种重要的酶, 因甲基黄嘌呤的蓄积, XOD的大量释放, 其氧化反应的持续, 自由基的大量产生, 在机体缺血缺氧的基础上加重了肝细胞的损害。曾有报道[4], 多索茶碱0.3 g, i.v.gtt., q.d., 连用7 d后, 患者出现纳差、腹胀, 肝功能损伤。停药后予保肝对症治疗, 7 d后复查肝功能恢复正常。

米诺环素(二甲胺四环素)是一种长效、高效的半合成四环素类广谱抗生素。由于临床应用限制, 关于米诺环素引起的不良反应的报道不多, 曾有报道长期大剂量服用米诺环素会造成肝损害, 表现为肝功能异常, 谷丙转氨酶升高[5],但短时间常规剂量使用米诺环素致严重肝功能异常的情况报道较少。

左氧氟沙星是临床应用较为广泛的第3代氟喹诺酮类抗菌药, 自从2001年Karim等[6]报道首例由左氧氟沙星引起的肝损伤以来, 以后陆续有类似的病例报道。其发生机制有两种:药物的直接肝毒性和免疫机制, 此病例均不能排除。

在药物的相互作用方面, 患者曾联合使用左氧氟沙星和米诺环素, 二者均有肝毒性, 加大了发生肝损伤的几率。而左氧氟沙星的说明书则明确指出其与茶碱类药物的相互作用, 通过对肝药酶的抑制作用而影响茶碱类药物在肝脏的代谢, 使其在体内蓄积, 易导致中毒[7]。其他同期应用的药物中,尚未出现药物相互作用致不良反应的报道。

3.3 保肝治疗 发现患者肝功异常后药师建议立即停用之前使用的所有药物, 阻止其进一步恶化。据国际医学科学组织理事会(CIOMS)确立的标准[8], 患者ALT≥3ULN, 且ALT活动度/ALP活动度≥5, 属于肝细胞损伤型。药师建议根据患者肝功能受损分型, 选择适宜的保肝药物辅助治疗, 当出现严重的免疫介导反应时, 应短期给予大剂量激素治疗。还原型谷胱甘肽可激活巯基酶, 促进易代谢低毒化合物的形成,调节细胞膜代谢;甘草酸二铵可保护肝细胞膜, 调节免疫、抗炎、解毒、抗氧化, 均有利于患者病情的恢复。6 d后, 患者肝功各项指标逐渐下降, 趋于正常。

在整个治疗过程中, 患者使用多种药物产生较为明显的不良反应, 如沙丁胺醇、泮托拉唑钠, 这两种药物均经由肝脏代谢。药物在肝内主要依靠药物代谢酶代谢, 由于基因的遗传多态性[9], 不同个体对于药物的耐受性和敏感度差异较大, 不同种族人群则表现出对药物代谢的不同表现类型, 通常分为快代谢型和慢代谢型。由于遗传多态性的存在, 部分个体在代谢过程中会积蓄更多的有毒或致癌的物质, 进一步造成肝损伤, 或原本不具抗原性的药物, 在肝内转化后形成具有抗原性的代谢产物, 引起免疫性肝损伤[10]。患者使用沙丁胺醇、泮托拉唑钠在正常剂量下发生的不良反应通常是药物剂量过大才会出现的, 可能与药物积聚有关。诱发患者药物性肝损伤的具体机制尚不能明确, 随着科学研究的进展,明确某药引起的药物性肝损与其代谢酶的基因多态性相关,可在临床用药时, 通过测定患者肝药酶的基因型, 初步判断用药个体的表型, 从而科学指导确定个体的用药量或确定合适的联合用药方案, 以减少药物性肝损伤的发生率。

综上所述, 临床药师参与药学监护可有效地避免药物性肝损伤的发生发展, 对合理、安全使用药物起到了应有的作用, 并对药物性肝损伤的诊治有进一步的体会。如鉴于药物性肝损伤的诊断相对比较主观, 可推广使用相对客观的RUCAM辅助诊断;而药物性肝损伤的处理, 关键是及时停用可疑药物和合理使用护肝药物。