注浆加固模式对隧道减震效果影响的数值分析

任 锐,赖金星,韩志林,王修领,甘 露

(1.长安大学 陕西省公路桥梁与隧道重点实验室,陕西 西安 710064; 2.长安大学 公路学院,陕西 西安 710018)

0 引 言

随着中国交通运输事业的迅速发展,隧道工程因其能够大大缩短行车距离、提高行车安全性、保护自然环境等优点得到了广泛的采用。近百年来,地球进入了一个新的地质活跃期,发生了数次大地震,隧道也在这些地震中出现了不同程度的震害。中国处于环太平洋地震带与亚欧地震带之间,地震裂隙带十分发育,是一个震灾严重的国家,因此对隧道进行抗震与减震的研究具有重要意义。

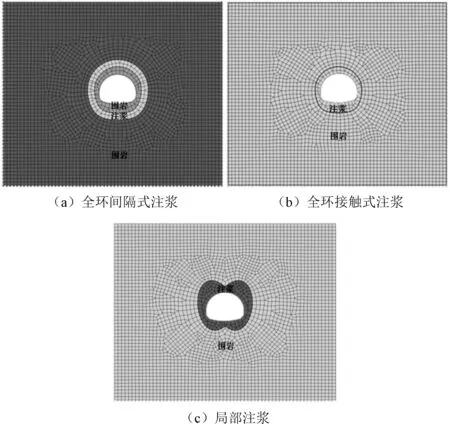

近年来,为了减轻隧道震害,寻求更好的隧道减震措施,相关专家与学者进行了大量研究,并取得了一系列的成果。王铮铮等[1]对连拱隧道洞口段抗震措施进行了研究,得到了连拱隧道抗震效果最佳的注浆厚度;方林等[2]对穿越断层破碎带的隧道的减震措施进行了研究,分析了设置减震层与合理减小隧道刚度的抗震效果;张祝永等[3]基于土-结构相互作用模型,对近断层区域公路隧道进行注浆地震响应分析。以上的研究主要提出了2种隧道减震措施,即在初期支护与二次衬砌之间设置减震层以及对隧道进行注浆加固,其中注浆加固能够有效密封与加固处理区域,抗震与抗渗性俱佳,可控性较好,因此得到了广泛的应用[4]。常用的隧道注浆加固方法按照注浆层位置与形式的不同分为全环式注浆、全环接触式注浆、局部注浆[5-6]。为了探究不同注浆模式下隧道的抗震能力,本文依托G213国道都江堰至汶川段白云顶隧道,建立二维数值模型,对以上3种注浆方式进行分析,以期为实际工程提供参考。

1 工程概况

白云顶隧道位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县,在北东向龙门构造带前山断裂、中央断裂之间,设计为单洞双向,沿东西向展布,属于山岭重丘区隧道。

表1 白云顶隧道支护参数

隧道桩号为K1020+240~K1020+646,全长406 m,埋深为20~30 m,隧址海拔在945~965 m。

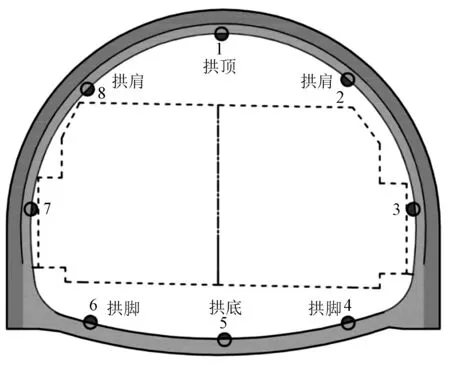

隧道内空断面为净宽9.4 m、拱高6.5 m、半径4.7 m的单心圆边墙断面结构,如图1所示。

图1 隧道断面设计(有仰拱)

2 数值模型

2.1 计算模型与参数

采用Midas-NX对不同注浆模式下隧道的抗震效果进行分析,隧道衬砌等级为Ⅱ级,周边为中风化岩石,初支厚度为25 cm,二衬厚度为40 cm。模型几何尺寸应为隧道洞径的5~6倍,计算范围为63 m×54 m,隧道位于模型的中心,埋深25 m,不考虑锚杆作用。注浆材料为水泥与水玻璃浆液混合体,其中水泥强度等级为52.5R,水玻璃用于增加材料之间的黏合性,强度忽略不计。围岩采用Mohr-Coulomb弹塑性本构模型,衬砌采用线弹性本构模型。

使用3种注浆模式对隧道衬砌进行加固,其中全环间隔式注浆的注浆圈内围岩厚度为2.4 m,注浆圈厚度为2.2 m;全环接触式注浆的注浆圈厚度为2.2 m;局部注浆的注浆圈厚度在1.8~3.2 m。3种注浆模式的模型物理参数按照《公路隧道设计细则》(JTG/T D70—2010)选取,如表2所示。模型建立与网络划分如图2所示。

图2 三种注浆模式

结构弹性模量/GPa泊松比重度/(N·m-3)黏聚力/MPa内摩擦角/(°)围岩1.130.2724.331033注浆0.060.3021.56035喷混23.500.2022.0

2.2 边界条件

采用波动法进行地震动输入,模型边界采用黏弹性人工边界[7-9],地震波通过约束边界输入,模型土体与模型外侧土体之间的相互关系如图3所示,其中KT、CT为切向弹簧系数与阻尼系数,KN、CN为法向弹簧系数与阻尼系数,切向弹簧系数与阻尼系数[10-11]

图3 人工边界等效物理系统

法向弹簧系数与阻尼系数

式中:cs与cp分为S波与P波的波速(cs=1.732 km·s-1,cp=1 km·s-1);ρ为介质密度,ρ=2 430 kg·m-3;A为有限元网络面积,A=1 m2;R为产生的动力荷载效应距离人工边界的距离;G为介质的剪切模量,G=1.13 GPa;αT、αN分别为切向和法向的系数,取值为0.45和0.91。

2.3 地震动参数

隧道地震分析采用波动法进行地震动输入,地震波荷载通过约束边界施加,在X与Y方向输入地震波[12-14]。利用Midas自带的地震波数据进行时程分析,选用1940,EI Centro Site,270 Deg波,取50 s前的时程数据,如图4所示。

图4 时程函数

X方向地震波的到达时间为第1.8 s,Y方向地震波的到达时间为第2.6 s,2个方向地震波的折减系数均为0.85,加载角度均为90°,即X方向地震波作用于模型边界Y方向,Y方向地震波作用于模型边界X方向,加速度最大值为0.26g,所有振型的阻尼比为0.05,加载时间为20 s,分析时间步距为0.02 s,输出时间步长为2 s。

2.4 测点布置

在隧道内轮廓线内布置8个测点,间隔角度为45°,统计内力;布置6个测点,统计拱顶、拱肩、拱脚、拱底位移,如图5所示。

图5 测点布置

3 结果分析

3.1 内力计算结果分析

衬砌的内力峰值发生在14.6 s,对无加固及3种注浆方式的衬砌弯矩与轴力进行统计分析,结果如图6、7所示。

图6 14.6 s时刻衬砌轴力

图7 14.6 s时刻的衬砌弯矩

由图6、7可知,无加固条件下的拱脚衬砌轴力与弯矩均较大,轴力与弯矩明显呈现凸起;注浆加固使得衬砌内力从拱脚向拱中部转移,呈现出一定的回缩,数值仅为原来的20%~45%,内力的分布更加均匀,轴力与弯矩图更加“平坦”,不会产生局部集中的情况;其中全环接触式注浆对于减少衬砌内力效果最好,拱脚轴力与弯矩明显减少,内力仅为原来的20%,全环间隔式注浆次之,内力为原来的31%,局部注浆效果不明显,内力为原来的45%。

3.2 加速度计算结果分析

地震荷载作用下,取全环接触式注浆情况下拱脚的加速度作为参考,绘制时程曲线,如图8所示。

图8 拱脚加速度时程曲线

20 s内,拱脚加速度出现多个峰值,其中正峰值为0.39 m·s-2,负峰值为0.42 m·s-2,前10 s加速度曲线波动较大,后10 s逐渐趋于稳定。隧道整个结构的加速度可以拱脚为参考,时程后半段受地震影响较小。

3.3 位移计算结果分析

地震荷载作用下,隧道主要产生衬砌的开裂破坏,衬砌开裂主要由受拉控制与强制水平位移导致[8],而由内力分析可知,拱脚为衬砌最薄弱的位置,因此主要统计衬砌拱脚在20 s内的水平位移。参考拱脚加速度时程曲线与有限元计算结果,绘制位移时程曲线,如图9所示。

图9 拱脚水平位移时程曲线

在时程荷载作用下,拱脚水平位移呈现“双峰”,即水平位移的正值与负值均有一个峰值,正峰出现在4.8 s左右,负值出现在14.6 s左右,且峰值比为2。地震荷载作用后,水平位移不能恢复为初始值,说明卸载后拱脚存在卸荷变形,变形值为5 mm左右。隧道衬砌位移负值峰产生在14.6 s左右,主要取拱脚﹑拱肩﹑拱底﹑拱顶在不同注浆模式下最大水平位移,同时定义ΔUmax为衬砌水平位移最大值与最小值的差,计算结果如表3所示。

在地震荷载作用下,未注浆时隧道最大水平位移较小,注浆加固后隧道水平位移增大值为原来的11%~23%,说明隧道注浆增大了衬砌的整体刚度,使得地震荷载作用下隧道位移增加;注浆前后的拱脚水平位移均最大,拱底及拱顶的水平位移最小,说明拱脚在地震荷载作用下最容易产生错位;注浆加固条件下位移差值较小,水平位移差值为原来的32%~55%,证明注浆可以使衬砌位移变化相对缓和,提高了隧道衬砌的抗震性能[15-16]。

表3 不同注浆模式下衬砌的水平位移

3.4 安全系数

安全系数f为混凝土抗拉(压)强度值与地震荷载下隧道衬砌最大(小)主应力值之比,当f<1时衬砌开裂,f>1时衬砌处于安全状态。计算拱顶、拱底、拱肩、拱脚的安全系数,结果如表4所示。

表4 安全系数最小值

未注浆情况下拱底与拱脚的安全系数均小于1,说明地震荷载作用下衬砌最薄弱位置为拱底与拱脚[11];通过注浆加固,衬砌安全系数有很大提高,而且衬砌强度有一定的富余,其中全环接触式注浆效果最好,提高强度为原来的45%,全环间隔式注浆效果次之,提高强度为原来的20%,局部注浆效果最差,提高强度为原来的11%,但也能满足设计要求。

4 结 语

(1)地震荷载作用下,隧道衬砌在未注浆时,拱脚出现应力集中,其余部分应力较小,通过注浆加固,拱脚应力向周围“扩散”,最终应力的分布比较均匀。

(2)隧道拱脚加速度曲线出现多个峰值,其中正峰为0.39 m·s-2, 负峰为0.42 m·s-2,后半个时程加速度受地震影响较小,拱脚加速度可以作为隧道衬砌加速度的参考。

(3)拱脚水平位移在地震荷载作用下呈现出了2个峰值,其中负峰值数值较大,出现在14.6 s左右,加载完成后,位移存在一定的残余,说明衬砌产生了一定的塑性变形,

(4)注浆加固使得衬砌整体刚度增大,在地震荷载作用下,整体水平位移增加,但相对位移减小,不会出现衬砌错台等严重的隧道震害。

(5)注浆加固作为常用的隧道减震方法,能够避免拱脚的局部受力集中现象,其中全环接触式注浆效果最好,值得在高烈度地震设防区进行推广。