基于TOD理论下的成都火车北站周边土地利用优化研究

张 茸 严远蒙

(1.西南交通大学建筑与设计学院,四川 成都 611756; 2.上海千年城市规划工程设计股份有限公司重庆分公司,重庆 401120)

0 引言

城市交通系统与土地利用之间相互影响及作用。城市土地利用是城市交通量需求的根源,城市土地利用状况需要不同的交通模式配合。城市交通提高了土地的可达性,促使大量人流、资本等快速聚集,发挥区域资源集聚效应[1]。铁路客运交通作为城市交通的一种方式,其对周边土地的作用显著可见。

成都火车北站作为改革开放至20世纪末期间修建的铁路客运站,具有明显的“城市门户”作用。作为城市内外人流集聚的场所,其对城市各项功能均具有集聚作用,周边极有可能发展成为城市主要商业中心。但由于铁路建设对站点片区南北两侧用地及功能产生分割和干扰,导致紧邻铁路客运站周边地区的环境品质和土地价值均未能达到城市平均水平。在成都市经济实力提高及城市公共交通体系不断发展与完善的背景下,单纯的以交通、文化为主的“城市门户”功能已不能满足该片区的发展要求。因此,应对北站功能进行重新定位,以综合完善城市服务功能为目标,将其发展为城市综合交通枢纽,寻求合适的土地开发模式对现有土地进行改造,使之形成具有吸引力的城市区域中心。

针对站点周边的土地利用,我国引进国外的TOD理论下的土地开发模式,在很多案例中得以实践。TOD作为一种基于“交通—土地利用”关系的土地开发创新模式,是指以“公共交通为导向的城市发展”模式,最早由美国建筑设计师哈里森·弗雷克提出,是一种与传统蔓延式发展相对立的概念,强调通过发展公共交通,阻止城市蔓延,促进城市可持续发展。本文旨在通过对TOD理论下的土地开发模式的研究,结合成都火车北站用地现状,提出具体的优化策略,使其发展成为具有城市综合功能的交通枢纽。

1 TOD发展模式的特点

通过对TOD发展模式的研究,总结出其引导下的土地利用特点主要表现在开发模式、建设强度及开放空间3个方面,具体为:

1)开发模式:混合使用,提高土地利用的效率。

在满足站场交通换乘功能的同时,TOD提倡根据站点地区地价分布,围绕站点地区以圈层式布局商业、办公、商贸、居住,并开发服务、娱乐、体育等公共设施的混合用地模式,以提高土地利用的效率,保证土地的交通可达性需求,并满足该地区的职住平衡。

2)开发强度:根据与站点的距离,呈圈层式向外递减。

开发强度与土地利用性质分布相对应,临近站点的用地开发强度最高,在客运站周围形成峰值,逐渐外围递减,如图1所示。围绕站点的高强度开发,有助于将水平联系转化为垂直联系,缩短步行距离,从而构建高效、紧凑的城市空间形态。

3)开放空间:步行化,提高公共交通的使用率。

在站点周边500 m范围内,以步行为核心进行空间组织。通过对道路交通、街道尺度、建筑尺度、合理布置公交车站位置等方面的设计,创造舒适的、人性化的步行环境,从而提高公共交通的吸引力。

2 成都火车北站概况及研究范围

2.1 成都火车北站概况

成都火车北站,位于中国四川省成都市金牛区二环路北三段,距市中心4.5 km。于1952年开始正式运营,是中国西南地区最大的铁路客运枢纽。平日日均办理各类旅客列车约70对,春运日均办理各类旅客列车约85对;年旅客到发量近2 800万人次,日均旅客总量5万人,春运高峰日最高突破12万人。随着成都市公共交通的发展,北站逐渐成为大量人流、资金流、信息流、物流聚集的场所,如何发挥资源的聚集效应,使其发展成为具有城市综合功能的交通枢纽显得尤为重要。

在最新的北站改造项目中,将以北站为中心,对周围的0.8 km2的区域进行同步改造,将北站片区打造成为成都市新的城市副中心及集商业、金融、办公等多种功能于一体的大型城市综合体,并与东站、南站、西站四个枢纽实现双线贯通,进而增强铁路枢纽的疏解和组织能力。

2.2 研究范围

在上节TOD发展模式中,提到500 m范围内强调步行的高度可达性。因此本文的研究范围确定为北站周边500 m范围内区域,并将离站点200 m范围划定为站点核心区,200 m~500 m范围内的区域划定为站点影响区。

3 成都火车北站土地利用现状

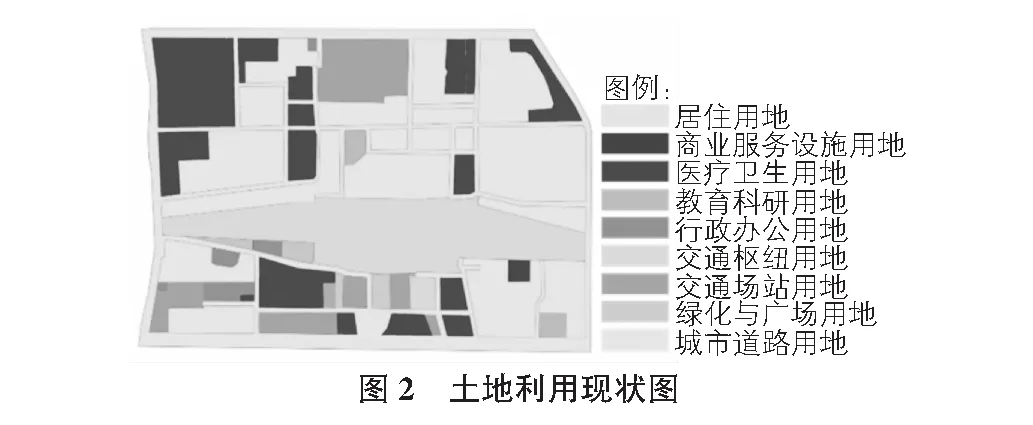

以前面对TOD土地利用模式的研究为基础,对北站周边土地利用情况进行调查,并对比最新的成都市规划局拟修改的用地布局规划图,如图2,图3所示,分析北站周边土地利用存在的问题,包括用地布局、用地性质、开发强度、道路系统等方面。

3.1 用地布局不合理,难以支撑综合交通枢纽的定位

作为西南地区最大的铁路客运枢纽之一,北站核心区仍是交通换乘为主要功能,但其周边用地布局与城市其他区域没有明显的区别。相反,由于北站作为老城北片区的核心点,建成年代较久,周边的功能已不能满足当地居民以及来往大量客流的需求。且用地布局未考虑铁路客运所带来的经济效益,与TOD模式中所提到的圈层式用地布局相差甚远。

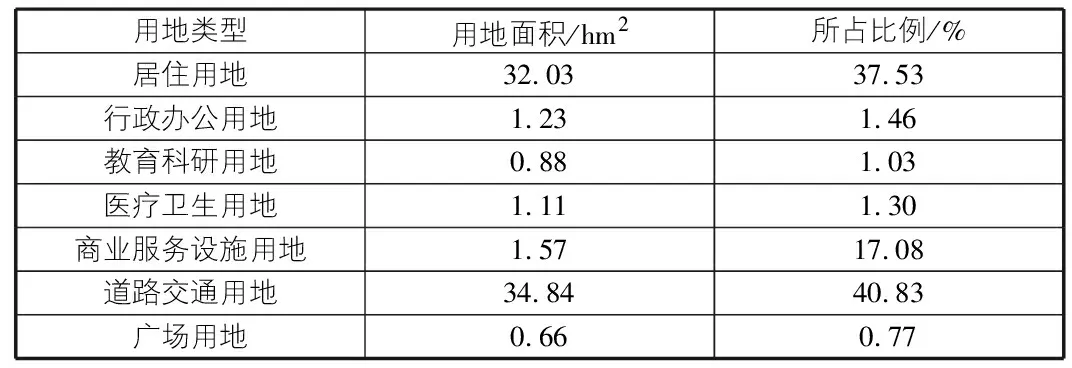

3.2 用地性质单一,难以实现高效利用

北站周边用地性质主要以商贸及居住为主,较为单一,如表1所示。虽然站点核心区周边有一定的小型零售商业,但业态低端,主要以餐饮为主,没有形成高端的产业形态。且由于形成时间较早,片区北部商贸虽繁华但产业混乱。同时,用地划分上较为机械,除个别地块采用商住混合模式外,其余地块用地性质均非常单一。这种用地分类难以实现土地的混合使用,不能提高城市空间及土地利用率。

表1 现状用地指标一览表

3.3 开发强度不足,造成土地资源浪费

北站周边土地价值呈现出以其为核心,圈层式递减的趋势。然而其周边土地的开发强度却呈现出离站点越近,开发强度反而越低的格局,造成大量土地资源浪费。同时,由于南北发展的差异,整体表现为南部片区开发强度高于北部片区。

站点地区地下空间开发明显不足。南部片区已有地下空间仅作为停车场,未能很好的发挥铁路客运资源所带来的优势。

3.4 道路系统不通畅,换乘设施布局有待改善

由于北站片区建设年代较久,加之当时规划相对滞后,站点片区呈现道路系统不通畅、人车混行矛盾突出等现象。站点影响区内,大量断头路、道路等级不明确、道路宽窄不一等使得区域交通不畅;且仅以立交桥作为车站前后地区联系的主要通道,造成机动车出行困难。站点核心区内,一方面,人流与车流集散均在地面层解决,致使人车混行矛盾突出;另一方面,由于交通功能划分不明确,造成社会车辆、出租车、公交车等交通之间相互交叉;加之各换乘方式在规模和布局不合理,降低乘客换乘效率。

4 TOD模式下的土地利用优化策略

根据上节对北站周边土地利用情况的分析,从TOD发展模式出发,提出相应的土地利用优化策略,使成都火车北站发展成为综合性的交通枢纽。

4.1 营造以复合功能为主导的混合化用地布局模式

通过对北站周边用地结构的重新梳理,充分利用该地区交通可达性较高的优势,创建以站点为中心的集办公、商务、商业、金融、商贸、居住等多功能在内的土地混合开发模式[3],将地块的土地价值发挥到最高。适当降低居住用地的比例,在竖向方面,通过商住混合、商办混合等方式,实现土地的高效利用。

在站点核心区内,以交通换乘+商业或交通换乘+商业+酒店为主,满足来往乘客的需求。在站点影响区内,形成以办公—办公+商业/办公+商业+金融—商业+商贸—商业+居住—居住的圈层式混合用地模式;并混合多种类型的商业、多种密度和价格的住宅,引导城市和生活多样化发展。

4.2 建立以站点为核心的高密度开发模式

将高强度的商业开发集中在站点核心区内,以站点核心区开发强度为峰值,向外呈圈层式递减。以甘勇华等人提出的轨道交通枢纽用地开发强度建议值为参考[4],将核心区内的开发强度最小容积率控制为5.0,以此为基础,逐渐向外递减。

加强地下空间的开发与利用,形成一体化、复合化的地下空间网络。合理安排地下空间的功能布局,形成商业、文化、停车等多种功能。站点核心区内地下空间主要组织各种人流的换乘,安排各类换乘设施,同时布置小型的商业。站点影响区内,地面是商业建筑的地下空间以商业为主,地面是办公和居住用地的地下空间以机动车停车设施为主。

4.3 构建快捷交通换乘体系

将人流通过火车站本身快速疏散是塑造高品质交通枢纽的关键。北站中集中有公交车、地铁、出租车、社会车辆等多种换乘方式,但目前仅以南广场作为人流集散点,为单向集散的方式,所造成的负荷量较大。且针对现有各种换乘设施布局不合理、车流人流之间矛盾突出等问题,如何构建快捷的交通换乘体系,是北站需要解决的问题之一。

针对北站当前的换乘状况,应加强铁路客运交通枢纽的一体化设计,建设铁路客运交通综合体。在站点核心区内按照“步行通道—公共交通设施—出租车上下客设施—社会车辆停车设施”的优先次序进行考虑,实现“零换乘”目标。同时,结合北站建筑改造,开发地下空间,增加地下过街设施,以立体方式布置各类换乘点,达到分散各类换乘人流,提高换乘效率的目的。重点解决客流量较大轨道交通1号线与铁路客运的换乘问题,使之实现站内换乘。并考虑将站场区域延续到北部片区,修建北广场,建立铁路客流双向疏散模式,减轻南广场的交通压力的同时,刺激北部片区经济增长。

4.4 打造步行化的开放空间,实现“以人为本”的目标

在TOD发展模式中,良好的步行设计是非常重要的。在梳理北站片区现状路网的基础上,以构建小街道、密路网为原则[5],构建道路骨架,并加强道路稳静化处理,限制车流量或减小车速,营造宜人步行的空间。同时加强周边建筑之间在水平方向与垂直方向上的联系,构建步行廊道。在地下空间的开发中,营造开敞空间,对地下空间进行景观处理,引入自然光线,营造人性化的步行环境。

5 结语

铁路客运站作为大量资源集聚点,其城市职能将更加综合化。

作为城市的综合交通枢纽,其周边的土地利用应更加注重经济效益、社会效益以及生态效益。基于TOD理论下的交通枢纽站点地区的土地开发模式,将有利于提高城市土地的利用率,形成以公共交通为主体、步行友好、布局紧凑、充满活力的高品质城市空间。