赵道洲“侧旋复位法”整复踝关节骨折伴下胫腓联合分离心得

刘朝辉,李亚梅 指导:赵道洲

1甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050;2甘肃省妇幼保健院

踝关节骨折是创伤骨科中最常见的关节内骨折之一,受各种因素的影响,目前多采用手术治疗,较少行手法整复。赵道洲主任医师多年来在踝关节骨折手术治疗、保守治疗方面进行了深入研究和大量实践[1],认为手法整复治疗踝关节骨折可行性较强,并自创“侧旋复位法”。2012年6月至2014年12月,我科采用“侧旋复位法”整复或辅以有限手术治疗伴有下胫腓联合分离的踝关节骨折69例,所有病例在复位后3~12个月内均获得随访,42例患者保守治疗成功率为60.87%,27例保守治疗失败,辅以有限手术治疗,占39.13%;患者愈合时间为 6~8 周,最终以 Baird-Jackson[2]标准评定疗效,优54例,良10例,可5例,差0例,优良率占92.75%,总有效率为100,疗效满意,现将应用心得报道如下。

1 复位先需分型

赵道洲教授提出,对伴有下胫腓联合分离的踝关节骨折复位,应先进行分型,再通过逆损伤机制进行复位[3-5]。按照基于损伤机制的踝关节骨折Lauge-Hansen分型[6],分为旋后-外旋型(SER):Ⅰ度为下胫腓前韧带损伤或胫骨前结节撕脱骨折,Ⅱ度为Ⅰ度加外踝骨折,其骨折线呈斜形自前下方向后上方,Ⅲ度为Ⅱ度加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折,Ⅳ度为Ⅲ度加内踝骨折或三角韧带断裂;旋前-外展型(PA):Ⅰ度为内踝撕脱骨折,骨折水平位于踝关节水平间隙以下,Ⅱ度为Ⅰ度加下胫腓韧带损伤,表现为胫骨前结节或后踝撕脱骨折,骨折水平位于踝上部位,Ⅲ度为Ⅱ度加踝关节平面以上腓骨短水平或斜形骨折;旋前-外旋型(PEP):Ⅰ度为内踝撕脱骨折,Ⅱ度为Ⅰ度加下胫腓前韧带、骨间韧带断裂,或胫骨下端腓骨切迹前结节撕脱骨折,Ⅲ度为Ⅱ度加外踝上方骨折或腓骨上段螺旋形骨折,Ⅳ度为Ⅲ度加后踝骨折或下胫腓分离。踝关节骨折旋后-内收型(SA)和旋前背屈型(PB)一般不伴有下胫腓联合分离。

2 治疗方法

对不同类型的骨折,赵道洲教授采用逆损伤机制的不同复位方法:1)旋后-外旋型:患者仰卧,术者一手握患足前部,一手握患足跟部,牵引后,将患足内旋,再向前推拉;同时令助手握住患侧小腿,与术者做对抗动作;最后,第二助手以双手掌在内、外踝上方对向挤压,使分离的下胫腓联合复位,以“U”形石膏固定。2)旋前-外展型:患者仰卧,术者同上法双手握患足,牵引后,将踝关节内翻并轻度内旋,同样挤压下胫腓联合,“U”形石膏固定。3)旋前-外旋型:准备工作同上,将患足内旋、内翻,挤压下胫腓联合,“U”形石膏固定。

赵道洲教授要求固定后即刻行X线检查。复位要求:内、外踝、下胫腓联合解剖复位;后踝骨折块不超过胫骨远端关节面的10%时,只要骨折无明显移位,即予接受,如达到胫骨远端关节面的10%,则要求解剖复位。如未达到上述标准,则辅以手术治疗。

手术为有限手术,所有病例均未曾手术处理内踝和后踝,仅做了外踝和下胫腓联合的手术处理。腓骨中、上段骨折采用长螺钉固定下胫腓联合;腓骨下段骨折先以钢板固定腓骨骨折,再以长螺钉固定下胫腓联合。固定下胫腓联合的具体方法:使踝关节处于背伸位,点式复位钳夹紧复位下胫腓联合,以1~2枚直径为3.5~4.5 mm的皮质骨螺钉紧靠下胫腓联合上方,水平从后向前倾斜25°,穿透4层骨皮质固定。因为距骨体关节面略呈前宽后窄,所以固定时踝关节处于背伸位,以避免踝穴狭窄致术后踝关节背伸受限。术毕石膏外固定,并于伤口处开窗。

赵道洲教授主张,不论保守治疗还是手术治疗,石膏固定后尽早开始足趾主动功能锻炼。1~4周时拍X线片复查,发现问题及时补救。固定6周拆除石膏,开始非负重下踝关节充分活动训练及部分负重练习,8周后开始完全负重。术后8~12周时取出固定下胫腓联合的螺钉。

3 观点

分析手法整复失败的病例发现,骨折复位不难,内、外、后踝骨折一般都能通过“侧旋复位法”复位,下胫腓联合分离通过挤压也能复位,但该复位具有弹性,石膏外固定缺乏有效性,因固定过紧,有形成压疮的风险,常规松紧度固定对抗不了该弹力。因此,采取有针对性的有限手术方式,即骨折复位主要依靠侧旋手法整复,下胫腓联合的固定依靠手术,是否同时行腓骨钢板固定见“治疗方法”项下所述。我们固定下胫腓联合,一般都采取固定4层骨皮质(胫骨、腓骨双侧皮质)的方法。虽然固定3层皮质可以适应踝关节活动时下胫腓联合的正常微动,但增加了螺钉疲劳断裂的风险,而且断裂后不易取出。固定4层骨皮质是因为所有病例采取的是有限手术,内踝、后踝以及各韧带的损伤都未进行手术修复,而依靠术后石膏外固定6周自然愈合,在此期间踝关节无法活动,下胫腓联合不存在微动情况,故直接行4层皮质固定以便下地后万一发生螺钉断裂需将胫骨内断端从螺钉尖端取出[7]。在本组病例中辅以手术治疗与单纯保守治疗者,骨折、韧带损伤获得初步稳定,功能锻炼开始及完全负重的时间相同,故二者的愈合时间均按6~8周计算。如X线片示内踝或外踝间隙内有碎骨块,则须行小切口手术将碎骨块取出,方可手法复位、石膏外固定。后踝骨折块超过胫骨远端关节面的10%且向上移位>1 mm时需行切开复位内固定,否则将改变关节内原有的接触应力,增加创伤性关节炎的发生率[8]。

术部石膏均予开窗,以便观察伤口、换药、拆线等。石膏开窗不必在石膏硬化之后用电锯等进行,可以在石膏未硬化时用手术刀片切割完成。

运用赵道洲教授“侧旋复位法”整复及石膏外固定后,患者的关节结构大部分得到了及早复位,减轻了术前肿胀,缩短了术前消肿时间,也简化了术中复位的操作,减少了手术伤口暴露时间[9],患者的痛苦、感染风险都得到了有效降低。避免或减小了手术切开复位所导致的创伤,以及手术感染的风险;有效保护了骨折断端的血运,有利于骨折愈合;避免或简化了二次手术去除内固定物的程序,减轻了患者的痛苦和经济负担[10]。该手法虽然有一定失败率[11],但因手法整复无创,所以应该先尝试手法整复,给患者一个保守治愈的机会[12-14]。此外,赵道洲教授认为为了维持复位,起初将踝关节固定在逆损伤机制的非功能位,而在2~3周后可更换石膏固定踝关节于功能位。

总之,赵道洲教授“侧旋复位法”整复伴有下胫腓联合分离的踝关节骨折,值得首先在临床推广应用,若不效,再配合有限手术。

案1 患者司某,男,46岁,因“扭伤致右踝关节疼痛,活动受限1小时”入院。查体:右踝关节肿胀,内、外踝压痛(+),叩击痛(+),内、外踝可触及骨擦感,下胫腓联合体表压痛明显,踝关节活动受限,末梢血运良好,感觉正常,足趾活动正常。X线片示:右内、外踝骨折,下胫腓联合分离。分型分析:X线片显示,内踝撕脱骨折,其骨折水平位于踝关节水平间隙以下,下胫腓联合分离,腓骨骨折呈短斜形,位于踝关节平面以上。推测患者受伤时足位于旋前位,距骨受到强力外展的暴力,内踝受到牵拉,外踝受到挤压所致,故属于旋前外展型。整复方法:患者仰卧,术者双手握患足,轻度牵引后,以逆损伤机制用力将踝关节内翻并轻度内旋,同时令助手以双手掌在踝关节两侧对向挤压以合并下胫腓联合分离,然后以“U”形石膏固定。

案2 患者马某,女,81岁,因“摔倒致左踝关节疼痛,活动受限4小时”入院。查体:左踝关节肿胀,内、外、后踝压痛(+),叩击痛(+),内、外、后踝可触及骨擦感,下胫腓联合体表压痛明显,踝关节活动受限,末梢血运、感觉正常,足趾活动良好。X线片示:右内、外、后踝骨折,下胫腓联合分离。分型分析:从X线片看,内踝撕脱性骨折,下胫腓联合分离,腓骨骨折位于外踝上方较高位置。推测患者受伤时足位于旋前位,距骨受到外旋应力,以外侧为轴向前方旋转移位,踝关节内侧结构受到牵拉破坏。故属于旋前外旋型。整复方法:患者仰卧,术者双手握患足,轻度牵引后,逆损伤机制,用力将足内旋及内翻,同时令助手以双手掌在踝关节两侧对向挤压以使下胫腓联合分离合并,复位后以“U”形石膏固定。

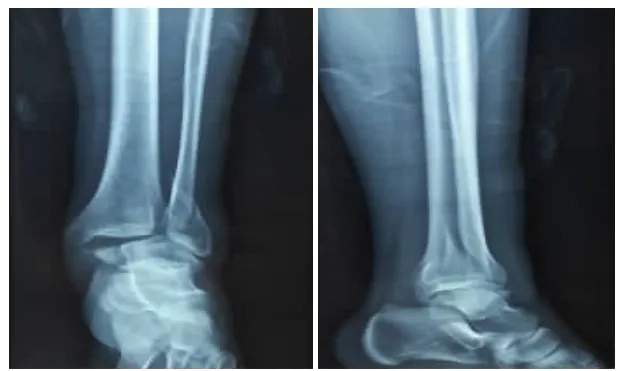

案3 患者李某,男,37岁,因“外伤致左踝关节疼痛、活动受限7小时”入院。查体:左踝关节肿胀,内、外踝压痛(+),叩击痛(+),内、外踝可触及骨擦感,下胫腓联合体表压痛明显,踝关节活动受限,末梢血运良好,感觉正常,足趾活动正常。X线片示:左内、外踝骨折,下胫腓联合分离。分型分析:从X线片上看,外踝骨折,其骨折线呈螺旋形,自前下方向后上方,下胫腓联合分离,内踝骨折。推测患者受伤时足位于旋后位,距骨受到外旋应力,以内侧为轴向外后方旋转移位,并冲击外踝向后移位。故属于旋后外旋型,此种类型是踝关节骨折最常见的类型。整复方法:患者仰卧,术者双手握患足,轻度牵引后,以逆损伤机制用力将足内旋,并从跟骨后侧向前推拉足部,同时令助手将胫骨下端向后推移,以使向后移位的距骨复位,再令助手以双手掌在踝关节两侧对向挤压以合并下胫腓联合分离,复位后以“U”形石膏固定。复位前、后X线片见图1—2。

图1 复位前正、侧位X线片

图2 复位后正、侧位X线片