基于影像快速处理系统的土地调查DOM制作

梁 思,闵 天

(1.湖北省航测遥感院,湖北 武汉 430074)

土地调查是一项重大的国情国力调查,是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查,目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要[1]。数字正射影像数据是第三次全国土地调查主要的调查数据源,同时也是第三次全国土地调查成果数据的重要组成部分。按照国务院第三次全国土地调查领导小组办公室的统一部署,第三次全国土地调查试点区卫星正射影像制作已于1月中旬完成,全国大面积正射影像制作工作正在全面开展。由于此项工作时间紧、任务重,如何快速、高质量地完成卫星正射影像制作,确保第三次全国土地调查首道工序的高效和优质是非常关键的。

此次下发的卫星影像以国产卫星影像为主,国内外商业卫星影像为辅,包括GF-2、BJ-2、WorldView-2、WorldView-3、SuperView-1、Pleiades-1、YG-5、YG-24、YG-26和KOMPSAT-3等数10种影像源,且地面分辨率优于1 m。数据源复杂、数据量大、数据生产周期短、精度要求高是第三次全国土地调查卫星影像制作的难点。基于湖北省第三次全国土地调查试点区卫星影像制作的实际情况,总结了利用影像快速处理系统(以下简称系统)高效高质量生产卫星正射影像的完整工艺流程,可以为今后开展土地调查等相关工作提供借鉴。

1 基于影像快速处理系统的正射影像制作流程

1.1 模块化制作流程

利用控制成果、 DEM 成果等资料,采用卫星遥感影像正射纠正、影像融合、波段重组降位、影像增强处理、镶嵌裁切等技术方法,进行卫星正射影像生产[2-5],制作流程如图1所示。基于影像快速处理系统,整个生产流程的主要环节都能实现工作流式的自动化批量生产,主要包括区域网平差(包括连接点采集)、正射纠正、影像融合、影像增强处理、镶嵌裁切等处理环节;控制点采集、镶嵌线编辑和裁切文件制作需要人机交互完成。如果是从DOM等已有测绘地理信息数据中提取控制点,也可实现自动化采集。

图1 卫星正射影像制作流程图

1.2 资料准备

将生产区像控资料(2015年完成的覆盖全省1:50 000分幅组织的控制点数据)进行坐标转换,将CGCS2000大地坐标转为高斯克吕格3°分带投影的平面坐标,中央经线与县域成果一致;将1:10 000分幅DEM进行镶嵌,去除异常点。分析卫星影像数据,根据项目要求的同一区域多源影像数据的选取原则和影像质量情况,合理选取影像数据。

1.3 影像正射纠正

整景全色影像均采用 RPC 模型进行定向,根据卫星影像提供的精确 RPC 参数,结合地面控制点,解算高精度外参数。单景纠正在采集控制点后即可进行正射纠正,有重叠区的同分辨率多源卫星影像可使用区域网平差的方法解算高精度外参数,采集控制点时点位尽可能选择重叠区域。根据项目的实际需求选择纠正方案,考虑到高效的要求,尽量构建区域网平差。

在平差步骤中,系统将自动对卫星影像信息进行解译并对相邻影像自动匹配连接点后平差计算。如果同时有全色和多光谱的影像此处仅自动对全色进行平差,在正射纠正时系统自动用平差计算的数学模型同时对全色和对应的多光谱直接纠正,即采用系统特有的模型复制的方式进行多光谱的配准,这种方法可以保证不会出现人为误差。因为对于WV2、WV3、SV1等数据,其全色和多光谱本身已经是没有偏差的,如果强行进行配准,无论选择多少点都会人为引入偏差。如果采集的GCP误差较大,则配准后的多光谱可能会出现数据量的较大变化。对于KOMPSAT-3等全色和多光谱有偏差的数据,则需单独进行全色和多光谱的配准。纠正后全色和多光谱套合误差一般不超过半个像素。

1.4 影像融合、波段重组与降位

使用已纠正的全色影像和同景多光谱影像进行融合,采用PANSHARP融合方法,按照默认影像波段顺序输出。融合后正射影像并非项目要求的24 bit RGB彩色模式,需做波段重组与降位处理。设置1、2、3波段分别为蓝、绿、红波段,删掉4波段近红外波段,选择输出波段位数为8位。影像融合后优先进行降位和匀光匀色,可减少后期操作的时间和镶嵌工作量。

1.5 增强处理、镶嵌和裁切

第三次全国土地调查项目要求按县域分幅裁切正射影像,并且不同分辨率影像独立存储,同时结合同一区域多源影像数据的选取原则,最终一个县域行政辖区内可能会裁切出若干独立的影像文件。与常见的整景输出和按一定比例尺分幅裁切的方式比较,这种裁切方式更复杂,对系统的预镶嵌和裁切功能在交互性和处理能力上要求更高。影像快速处理系统提供了友好的交互功能和自动化批量处理功能。预镶嵌功能执行所有需要生成高质量镶嵌图像的各项准备工作,主要包括匀光,接边线选取和图像镶嵌顺序选取。生产中采用参考影像匹配的算法匀光,效果较好,系统自动生成的镶嵌线会比较好,不需要太多人工干预,见图2、3。图像镶嵌顺序的选取能定义镶嵌时候图像的添加顺序,保证最好的影像在镶嵌过程中在最上一层。另外可导出SHP格式的镶嵌线文件,方便制作镶嵌块信息文件。

图2 原始影像示例

图3 匀光后影像示例

2 试点生产及分析

2.1 试点数据源及成果

湖北省第三次全国土地调查试点区总面积约7 518 km2,地形复杂,地形类别包括平地、丘陵地、山地和高山地,各类地形覆盖面积较均等。试点区多源卫星影像数据总计为78景,覆盖区域面积约为 20 000 km2。用于卫星影像正射纠正的数据有2015年湖北省第一次全国地理国情普查项目中完成的覆盖全省1:50 000分幅组织的控制点数据、0.5 m分辨率的1:10 000 DOM和2 m格网1:10 000 DEM。得到最终的县域正射影像示例如图4所示;局部效果如图5所示。

图4 县域分幅正射影像示例

图5 DOM局部效果示例

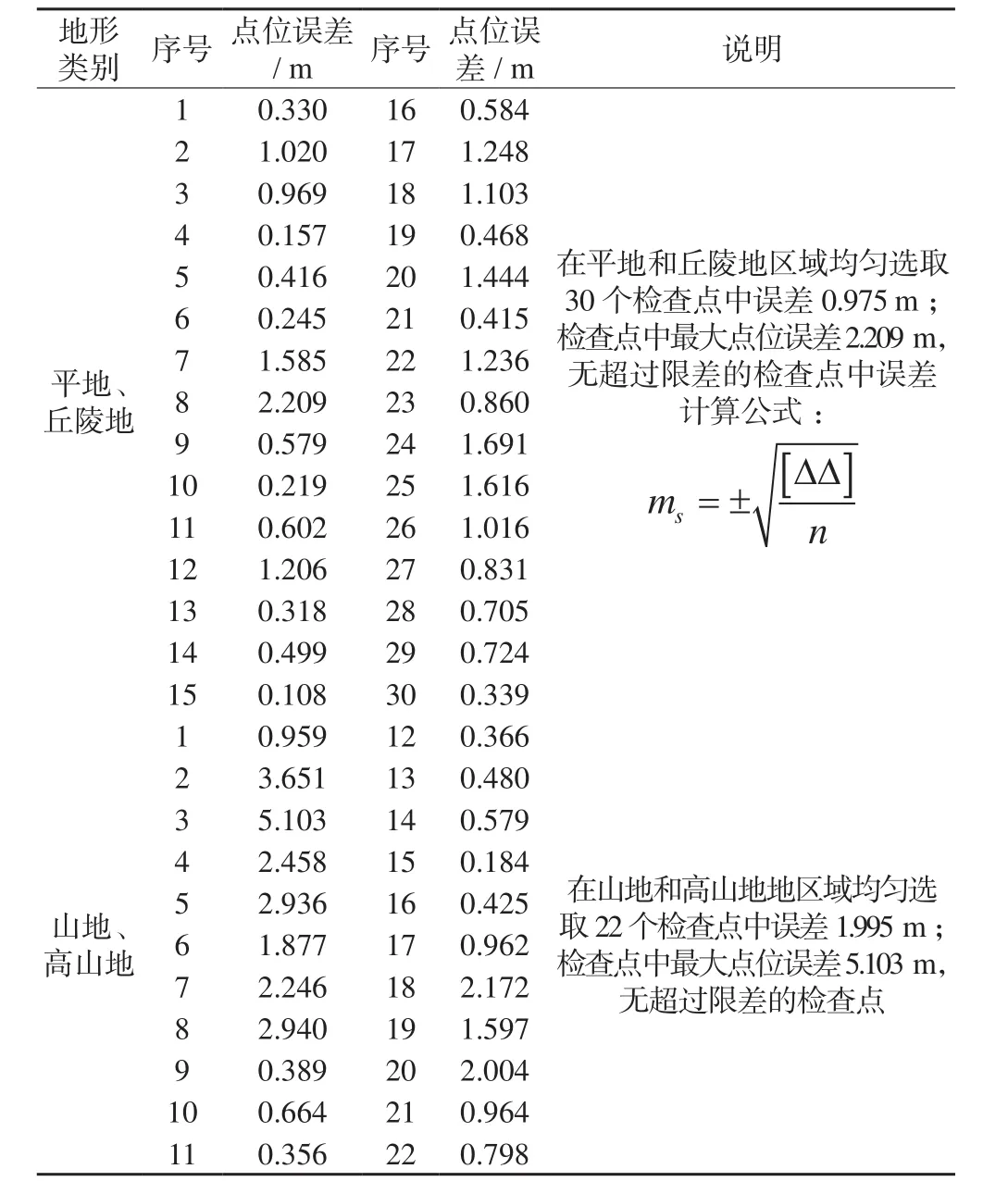

2.2 DOM精度统计与分析

县域分幅正射影像需满足1:10 000地形图成图精度要求,利用外业实测像控点检查正射影像精度,精度检查统计结果见表1。研究结果表明,基于本研究流程,利用影像快速处理系统制作的卫星正射影像平面精度满足相关规范要求,符合项目实际需求。

表1 卫星正射影像平面精度统计结果

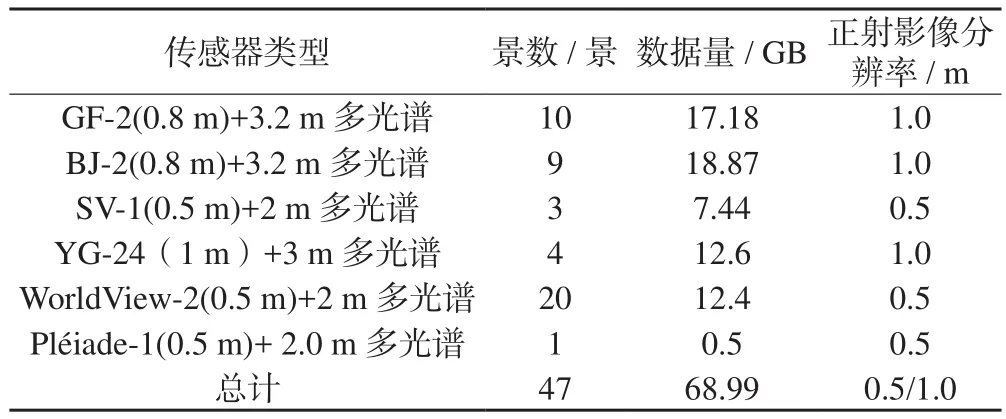

2.3 效率分析

以其中2个试点县市为例,分析基于影像快速处理系统的DOM生产效率。分析区共有47景卫星影像,包括GF-2、BJ-2、WorldView-2等6种影像源,地面分辨率均优于1 m,影像数据量约69 GB,具体的数据情况见表2。

为分析影像快速处理系统的生产效率,在同样的硬件配置下,分别利用影像快速处理系统和传统方法生产DOM,比较其自动化程度以及花费的时间,见表3。由表3可以看出,基于影像快速处理系统的DOM生产在全自动化处理环节上耗时较传统方法有一定优势,而总生产周期缩短一半,有明显优势。这归功于影像快速处理系统的一个显著特点,即可以同时将所有环节都设置好任务,系统依次自动完成任务,这样能充分利用非工作时间;而传统方法只能在前一个环节完成后再人工安排下一个环节。另外影像快速处理系统实现全流程生产,无需在不同软件间切换,节省了数据导入导出的时间,提高了生产效率[6-7]。

表2 卫星遥感影像情况说明

表3 DOM生产自动处理效率比较

3 结 语

通过湖北省第三次全国土地调查试生产总结得出,基于影像快速处理系统生产卫星正射影像,自动化程度高,对数据兼容性好,主要环节实现了工作流式的全自动化批量处理,并且耗时较传统方法减少,在处理过程中需要人工干预少,可以大大提高工作效率;友好的人机交互功能,操作简单,在数据较复杂、处理难度较大的情况下仍可以得到较好的精度。实践表明,基于影像快速处理系统能实现卫星正射影像的高效生产,DOM精度符合项目实际需求,可以为今后开展土地调查等相关工作提供重要依据和借鉴。