权力的游戏*

——中国文化中的人情对腐败意图的影响

(武汉大学哲学学院,武汉 430072)

1 问题提出

腐败是个人利用公共权力谋取私人利益的不当行为(Ko & Weng,2011)。腐败行为严重危害经济发展(Bentzen,2012)、法制建设(Bardhan,1997)、社会公正(Gupta,Davoodi,& Alonso-Terme,2002),是各个国家都无法避免的重大问题。十八大以来,国家以空前力度严惩腐败。十九大更是强调坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍。对于腐败,经济学、政治学、管理学都开展研究,提出寻租理论、成本-收益理论、现代化理论(许欢,2014)。但在心理学领域中,较少有学者从文化或心理的角度对这一重大社会问题展开实证研究。

腐败涉及到的权-利交换不能离开现实中的人际关系。众所周知,中国文化是一个“关系本位”的文化(秦亚青,2009)。在这种文化中,人们以人情法则为指导,根据关系远近程度用不同方式进行交往,精确计算人情的施、受程度,避免欠下“人情债”。不少质性研究发现人情会导致腐败问题。比如徐瑞婕、许燕、冯秋迪和杨浩铿(2015)对19篇因腐败而落马的官员的自白书进行内容分析发现,原本清廉的官员受到人情的“心理绑架”逐渐走向腐败之路。张咏梅和刘子馨(2012)根据腐败官员案例提出,中国传统观念中的“欠人情”、“回报”观会造成官员的腐败行为。

然而,回顾以往关于人情和腐败的研究,大多将人情视为资源和规范的结合,甚至将人情等同于超量回报他人礼物的义务。人情究竟是一个整体还是包含感情、资源、规范三个维度的复杂构念?这三个维度分别对腐败意图产生怎样的影响,研究将试图回答这两个问题。

2 预研究 人情问卷编制

由于以往人情问卷,如CPAI(The Chinese Personality Assessment Inventory,Cheung et al.,1996)中的人情分量表将人情视为单一整体,无法验证上述研究者认为的人情三维度是否存在。因此,本人根据黄光国和胡先缙(2005)对人情的描述编制了一份人情问卷,包含情感(5道题目)、资源(6道题目)、规范(6道题目)3个维度。问卷采用5点评分(1=完全不同意,5=完全同意)。其中情感维度类似共情,是对他人遭遇的理解和关心;资源维度是利用人情资源获得优先对待的意图;规范维度则是维护社会和谐的人际规范。

2.1 研究方法

向武汉大学、华中师范大学在校大学生群体发放问卷180份,收回有效问卷166份(男性47人,女性119人,平均年龄21.78±3.72岁)。

2.2 研究结果

对收回来的有效问卷进行信效度检验。其中情感、资源、规范3个维度的内部一致性系数分别为0.65,0.77,0.66。对问卷进行验证性因素分析,拟合指数如下:χ2/df=1.51,CFI=0.88,GFI=0.89,RMSEA=0.055,基本达到心理学测量的要求。

表1 人情的三个维度

3 研究1

3.1 研究对象

通过问卷星向北京、武汉两地在校大学生发放问卷120份,收回有效问卷106份。其中男性33人,女性73人,平均年龄21.45±2.81岁。

3.2 研究工具

(1)人情问卷 采用上述自编的人情问卷。问卷采用5点计分,1表示完全不同意,5表示完全同意。此研究中,情感、资源、规范三个维度的α系数分别为0.63、0.73、0.64。

(2)腐败意图和预期惩罚 参照Bai,Liu和Kou(2014)在研究中使用的腐败材料,编制2个商业、行政领域的腐败情景。被试需想象自己为情景中手握权力一方,评估自己“帮助”朋友以及这样做被惩罚的可能性,分别代表他的腐败意图和预期惩罚。所有项目均采用9点评分,1表示肯定不会,5表示一半的可能会,9表示肯定会。在此研究中,腐败意图和预期惩罚的α系数分别为0.56和0.75。具体情景如下:

2013年春节前的一天,程瀚以搬新家为由,让蒋某送一件青铜器给他。蒋某得到指令后,送了一对清代的仿古青铜器花瓶给程瀚。2016年,程瀚得知自己被调查,让其司机薛某某把两个花瓶都退给蒋某。

情景一:假如您是某公司的招标处主任,有3家公司正在参与您负责的招标活动。其中一家公司在竞争中处弱势地位,但公司老板与您是朋友,他希望您能帮助他们公司赢得招标,并准备给您一大笔报酬。

情景二:假设您是某交警大队队长。您的一位朋友因违规停车,面临罚款200元,驾驶证扣3分的处罚。您的这位朋友找到您请求帮忙,罚款照交,但不要扣分,并承诺成功后会给您一大笔报酬。

3.3 结果

3.3.1 共同方差检验

由于采用自我报告法,可能会导致共同方法偏差。因此采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检验,结果发现未旋转情况下特征值大于1的因子共9个,其中第一个因子只解释了总变异的14.97%,表明不存在显著的共同方法偏差。

3.3.2 人情对腐败意图的影响

配对样本t检验表明,被试在商业、行政情景中的腐败意图(t(104)=-0.04,p=0.97)和预期惩罚均无显著差异(t(104)=1.05,p=0.30)。因此将被试在两个情景下腐败意图、预期惩罚的平均得分代表被试的腐败意图、预期惩罚水平。

将人情中的情感、资源、规范维度及预期惩罚同时纳入方程,对腐败意图进行回归。由于控制变量中性别、年龄、月消费水平对腐败意图的影响均不显著,均未纳入方程。回归结果表明,只有资源维度(β=0.33,p<0.01)、预期惩罚(β=-0.24,p=0.01)的预测作用显著,情感维度(β=-0.13,p=0.20)和规范维度(β=-0.02,p=0.82)的预测作用均不显著。回归方程可表示为:腐败意图=1.05**×资源-0.08×规范-0.39×情感-0.20*×预期惩罚+3.55(F(4,101)=5.31,p<0.01,调整R2=0.14)。

另外,将被试在人情三维度的得分加总,与预期惩罚一起对腐败意图进行回归。结果发现人情整体对腐败意图的预测作用不显著(β=0.09,p=0.34)。

3.4 小结

尽管研究1发现人情中的资源维度正向影响腐败意图,但仍存在一些问题。首先,研究只涉及到腐败关系中权力者的受贿意图,结果是否同样适用于请求者的施贿意图?第二,由于腐败问题与道德有密切关系,被试是否会因为社会赞许效应表现较低的腐败意图?最后也是最重要的一点,人情中的资源维度是否和道德存在相关?如果将人情当做资源的个体本身就存在道德问题,那就不需考虑人情对腐败的影响了。

为了解决以上问题,在研究2中做出以下改进:第一,在腐败意图材料中加入学术腐败情景。在这一情景中,被试可以通过与权力方的亲近关系获得经费,比较贴近学生的日常生活。第二,对被试的赞许性水平进行控制以减少印象整饰的影响。第三,在控制道德认同水平的条件下进行人情对腐败意图的回归,以检验人情对腐败意图的作用是否受道德因素的影响。其中道德认同,是个体围绕一套道德特质建立起来的自我概念(Aquino & Reed,2002),能够稳健地预测道德行为(Reynolds & Ceranic,2007;Shao,Aquino,& Dan,2008)

4 研究2

4.1 研究对象

武汉大学在校大学生70人参与调查,最后获得有效问卷62份。其中男性16人,女性46人,平均年龄21.92±2.40岁。

4.2 研究工具

人情问卷 同研究1,此研究中,情感、资源、规范三个维度的α系数分别为0.74,0.80,0.70。

腐败意图和预期惩罚 同研究1,但将第2个情景的“交通腐败”改为“学术腐败”。被试需想象自己正在申请一笔研究经费,成功的可能性仅为30%。但是负责审核的老师中有一位是自己的叔叔。被试同样评估自己请求叔叔帮助、这样做被惩罚的可能性。所有项目均采用9点评分。

道德认同问卷 采用Aquino和Reed(2002)编制的道德认同量表(Moral Identity Measure,MIM)。问卷采用5点评分,分数越高表示个体认为道德对自己的重要性越大。本问卷包括外显维度和内隐维度两个维度。由于以往研究发现内隐道德认同更能预测道德行为(Aquino,Mcferran,& Laven,2011)。因此只选择内隐道德认同维度的5个项目代表被试的道德认同水平。此研究中,内隐道德认同的α系数为0.73。

社会赞许性 采用称许性平衡量表中(Balanced Inventory of Desirable Responding,BIDR;Paulhus,1991)印象管理维度的5道题目测量被试的社会赞许性,同样采用5点评分。此研究中该量表的α系数为0.66。

4.3 研究结果

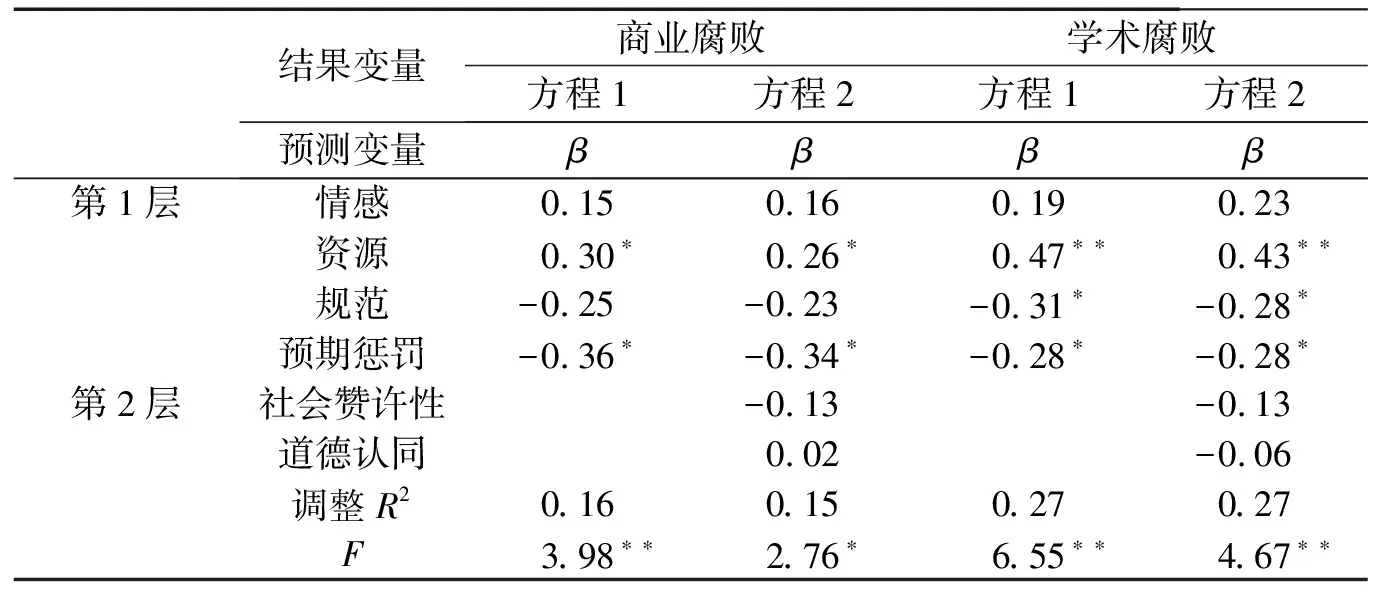

首先将被试在商业情景(招标)中的腐败意图作为因变量,将人情的情感、资源、规范维度、预期惩罚、社会赞许性纳入方程对其进行回归。控制变量中性别、年龄、月消费水平对腐败意图的影响均不显著,并未纳入方程。如表2所示,在控制社会赞许性、道德认同的情况下,资源维度、预期惩罚的预测作用仍达到显著水平。随后,将被试在学术情景中的腐败意图作为因变量,对其进行同样的回归处理。结果发现在控制社会赞许性、道德认同的情况下,资源维度、规范维度、预期惩罚的预测作用均达到显著水平。

表2 腐败意图预测因素的回归分析结果

注:*p<0.05,**p<0.01,β表示标准化回归系数

4.4 小结

无论是在商业腐败还是学术腐败中,在控制被试的社会赞许性、道德认同水平的情况下,人情中的资源维度均能显著正向预测腐败意图,预期惩罚均显著负向预测腐败意图。此外,在学术腐败情景中,人情中的规范维度也能显著负向预测腐败意图。

5 讨论

5.1 人情的三个维度:情感、资源、规范

预研究发现人情的情感、资源、规范三维度模型达到心理测量的指标,验证了金耀基、黄光国等人对于人情的看法。研究1和研究2的结果也表明,情感、资源、规范维度对腐败意图有不同的预测作用:资源维度显著正向预测腐败意图,情感维度并未对腐败造成影响,规范维度甚至在学术腐败情境中负向预测腐败意图。而将三个维度合起来的整体却无法预测腐败意图。说明将人情视为一个整体可能无法全面地探清其与腐败的关系。而以往相关质性研究就过于突出人情中的资源维度和相互回报的规范,以致得出人情导致腐败的结论。事实上,杨中芳(1999)多年前就建议用维度或角度将人情、关系构念化,再去研究不同维度如何决定人际交往行为。此研究正是在这一建议下发现,人情的不同维度对腐败意图有不同作用。

5.2 资源维度对腐败的影响

研究1和研究2均发现将人情视为资源会增强腐败意图,部分验证了以往质性研究的结论。为什么将人情视为资源为什么会导致腐败呢?这或许可以从公正的角度进行解释。怀有公正取向的人依赖固定的原则来解决道德问题,能够减少腐败行为。但中国传统文化中的公正是一种“差序公正”(燕良轼,周路平,曾练平,2013),人们根据与他人的关系远近采用不同的资源分配原则:比如对自家人采用“需求原则”,对熟人采用“均等原则”,对陌生人采用“公平原则”。将人情作为资源的个体将人情原则摆在公正原则前,便会请求资源支配者按照“需求原则”分配资源,使自己获得优先对待。另一方面,根据社会交换理论,人际交往在本质上是一个社会交换的过程(Cropanzano & Mitchell,2005),在交往中能够提供最多报酬(包括物质财富和象征价值)的人具有极大吸引力,人们也总是尽量使自已的社会交往给自已提供最大利益。因此,将人情视作资源的个体容易操纵人情为自己谋取正当或不正当利益。

值得注意的是,中国文化十分重视人与人之间的感情,厌恶在人际交往中直接表现关系中的工具性成分。因此,腐败关系中的施贿一方常常用情感的外衣掩盖真实的资源性目的。而受贿一方迫于人情中互相帮助、超额回报的规范,会给予他人一些好处以偿还人情。不过,研究2发现人情中的规范维度能负向预测学术腐败意图。这可能是因为规范维度包括“己所不欲,勿施于人”的思想,而遵守这些规范的个体会为避免伤害他人选择公平竞争。黄光国和胡先缙(2005)认为人情中的规范包括“馈赠礼物、互相拜访以保持人际联系”和“帮助遇到困难的人”两大类,不同类别的人情规范可能对会腐败意图产生不同影响,这需要未来的研究进一步探究。

5.3 资源维度与道德认同的关系

研究2发现,资源维度对腐败意图的预测作用不受道德认同水平的影响。按照Kohlberg(1981)的道德发展理论,个体的公正观念决定其道德水平,能够按照普遍伦理原则进行公正判断的人处于道德发展的最高阶段。但是在研究2中,用人情谋求优先对待这种明显违反公正的行为竟然与道德认同不存在关联。这或许和文化差异有关:西方文化强调个体的独立性,人人平等,因此可以将公正作为道德判断的标准。但在中国的人情文化中,个体并不独立,而是在家族中结合成一个个团体,依靠“等差秩序”维护社会稳定(平飞,2014)。因此根据人情远近分配资源并不违背中国社会的道德,将人情视为资源也不影响个体的道德自我概念,即道德认同。只不过资源分配者按照人情原则分配公共资源,不但违背了现代文明的契约精神,也违背了现代社会强调的公平正义。

5.4 权力的游戏

黄光国和胡先缙(2005)曾把人情比作中国人的“权力游戏”,指资源的请托者操纵人情、面子,请求资源支配者给予自己他所能支持的社会资源,进而满足自己的需要。这种观点突出的是人情中的资源维度。研究结果也发现,将人情视作资源会在商业、行政、学术领域造成腐败,并且这种行为不受道德认同的影响。因此,培养清廉的社会风气需要避免人情文化中不好的这一面,在使用权力时强调将公正原则摆在人情原则之前,区分公共资源与个人资源。此外,本次研究还发现对腐败的预期惩罚显著负向影响腐败意图,说明对腐败进行严厉打击,将权力关进制度的笼子永远是遏制腐败的良方。

6 结论

(1)人情是一个由情感、资源、规范三个维度组成的复杂构念。

(2)人情中的资源维度显著正向预测腐败意图。

(3)资源维度对腐败意图的正向作用不受道德认同的影响。