启动任务中语言经验对藏-汉双语者主导语的影响*

,,,

(1.北京师范大学心理学部,北京 100875;2.应用实验心理北京市重点实验室,北京师范大学,北京 100875;3.心理学国家级实验教学示范中心,北京师范大学,北京 100875;4.教育部考试中心,北京 100084;5.山南市东辉中学,西藏自治区山南市 856100)

1 前言

双语者的双语表征是指两种语言之间语义存储和词汇联接的方式,它包括两种语言的词汇表征和语义表征。关于双语者对两种语言的加工模式,Kroll和Stewart(1994)的“修正的等级模型”(The revised hierarchical model,RHM)考虑了双语者两种语言的熟练程度,认为两种语言不同方向的翻译速度和翻译路径都是非对称性的,即从第二语言L2到第一语言L1的词汇联系比从L1到L2更强;但L1与概念之间的联系比L2与概念之间的联系更强。从L1到L2直接在概念层调控,而从L2到概念层需要通过L1在词汇层转换;当双语者熟练掌握L2后,可从L2直接通达概念层,而不再需要通过L1的词汇层转换,因此,双语之间的联系强度和联系类型取决于双语者L2的熟练程度,即它是动态变化的。

在语言理解范畴,双语者的主导语(dominant language,亦是L1,母语或优势语的代名词)是否一成不变的研究很少(Van Hell & Witteman,2009)。Kroll等(1994)认为,双语者L2的熟练水平会影响二语词汇表征和概念表征之间的联接,随着L2熟练水平的提高,在L2的加工中L1的参与将逐步减少。尽管如此,母语L1仍将是双语者的主导语,其优势地位并不因L2水平的提高而改变。Heredia和Alterriba(2001)曾对此提出质疑,他们认为语言经验可能改变二语者的主导语,对双语者而言,主导语并非一定是母语。

周晓林等(2008)在维吾尔语—汉语和朝鲜语—汉语不同双语者的不同语言经验能否改变他们的主导语的研究发现,维—汉双语者存在语言内和语言间的语义启动效应;而朝—汉双语者的结果是,产生的语言内效应与维—汉双语者类似,但当启动词是朝鲜语L1,目标词是汉语L2时,未出现启动效应。他们认为,由于朝—汉双语者L2的熟练水平显著高于维—汉双语者的L2水平,因此,朝—汉双语者的L2有可能取代母语升为主导语言,即语言经验可以改变双语者的主导语言。

在语言切换(Language Switching)研究中也存在从一种语言转换到另一种语言的切换代价不对称现象。在不同语言切换过程中,加工混合语言系列的反应时要比单一语言系列的反应时更长,错误率也更高,这种现象被称作切换代价(Switching cost)(Kolers,1966)。若语言切换发生在不同熟练程度的两种语言之间,切换代价的大小会因切换方向不同而不同,这被称作切换代价的不对称性(switching cost dissymmetry)(Grainger & Beauvillain,1987)。有研究表明,语言切换代价的量与L2的熟练性有关,语言切换代价的大小取决于语言交换的方向,由优势语言决定(Meuter,2009)。

一般情况下,加工L1比L2更容易,但是切换代价倾向于显示出一种相反的模式。一些命名研究表明,从较弱的L2切换到较强的L1(反向切换)比从L1到L2(正向切换)的时间更长(Meuter & Allport,1999;Costa & Santesteban,2004;Costa,Santesteban,& Ivanova,2006)。

Green(1998)在抑制控制模型(the Inhibitory Control Model,ICM)中解释了语言切换中切换代价不对称的原因,在语言切换过程中,目标和非目标语言的词汇表征都被激活,非目标语言的词汇表征参与目标词的选择竞争。为了正确选择目标词,在加工目标语言的词汇提取时必须抑制非目标语言表征。由于抑制程度与激活水平有关,激活程度越大,被抑制的强度也就越大,对L1的抑制程度要大于L2,同理解除L1抑制所需的时间也会比L2更长,因此对L1的切换代价要比L2更大。

根据ICM,语言熟练程度是导致切换代价不对称的主要原因。两种语言的熟练程度差异越大,其抑制程度差异和切换代价的差异就越大(符合非熟练双语者的语言切换特点)。反之,两种语言的熟练程度越接近,抑制程度也越接近,切换代价差异也越小(符合熟练双语者的语言切换特点)。

关于语言切换代价与优势语之间的关系,Bultena等(2015)发现,句子理解中的语言切换代价取决于双语者语言的优势。他们采用自定步速阅读任务(self-paced reading task),考察荷兰语—英语非平衡双语者(unbalanced bilinguals)的熟练水平对语言切换代价的影响以及这种切换代价是否受跨语言词汇激活的调节。研究发现,阅读L2句子的时间显著长于L1,且正确率也比L1更低,存在切换效应(Switch effect);L2越熟练,从L1 到L2产生的语言切换代价越小,相反从L2到L1的语言切换代价与L2的熟练性无显著相关。结果表明,从L2切换为优势语L1要比从L1切换为L2更容易,故切换量取决于L2 的熟练程度。这种语言切换代价的不对称被解释为,词条的激活依赖于L2的熟练程度。

张积家和崔占玲(2008)以母语为藏语,汉语熟练和英语不熟练的藏—汉—英三语者为被试,在无切换、预期切换和无预期切换3种条件下,考察藏—汉—英三种语言的切换及切换代价。结果发现,在无切换条件下,各条件均无显著差异,但在切换条件下,对英语词的反应时比藏语和汉语更长,错误率也高,英语词的切换代价显著大于藏语词的切换代价;他们认为,藏—汉—英三语者在词汇判断任务中的语言切换代价主要受语言熟练程度的影响。

综上,双语表征的一种典型现象为语义启动的不对称性,即L1—L2的语义启动效应大于L2—L1的启动效应(Keatley et al.,1994)。语言的熟练程度与使用经验将对双语者的双语连接产生影响,表现出对使用频率高的语言的依赖,对使用频率低的语言的“遗忘”的趋势。那么,对于使用二语频率更高的双语者是否意味着语言经验会改变他们的主导语呢?其二语经验又是如何反向影响母语加工? 假设:1)若L2使用经验改变了双语者的语言主导优势,则上述语义启动的不对称性将与前人研究相反;2)由于二语熟练程度是语言切换代价不对称的主要原因,对平衡双语者而言,其语言切换模式将发生反转。该研究以双语表征理论和语言切换模型为依据,采用语义启动范式,探究熟练藏汉双语者双语语义表征方式以及语言经验能否改变他们的母语主导优势。

2 实验方法

2.1 被试

选取51名藏族大学生,年龄19~23岁,其中24名男生,27名女生,其母语为藏语,第二语言为汉语;他们均为右利手,视力或矫正视力正常,实验后均获得一定报酬。

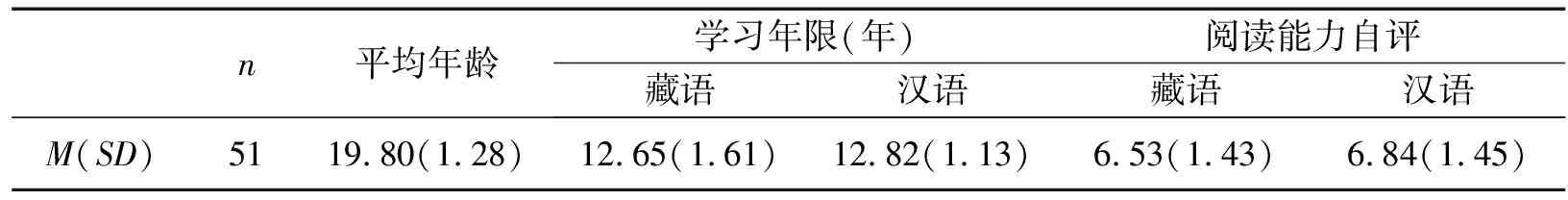

实验前,所有参加者做藏汉双语阅读能力自评,测量工具为改编的Altarriba 和Soltano(1996)语言背景问卷(Language History Questionnaire),共4个项目:(1)在学校正式学习藏语的年限;(2)藏语阅读能力;(3)在学校正式学习汉语的年限;(4)汉语阅读能力。计分方法为1~10等级,1表示阅读能力非常差,10表示阅读能力非常好,结果见表1。

表1 藏汉双语者的藏-汉语阅读能力描述统计

统计分析表明,藏汉双语者的双语学习年限和双语阅读能力均无显著差异(ps>0.05),评估双语学习平均年限及阅读能力,被试均为藏-汉语平衡双语者。

2.2 实验设计

采用2×2×2三因素被试内设计。自变量:目标词语言类型(藏语,汉语),启动词语言类型(藏语,汉语)、启动词与目标词关系(语义相关,语义无关)。每个目标词对应4种启动条件:语义相关和语义无关的藏语启动词、语义相关和语义无关的汉语启动词;其中语义相关的藏语启动词和汉语启动词为对译词。因变量:反应时、错误率和启动量。为更好说明实验结果不受实验材料的影响,做基于被试和项目(材料)两种方差分析。在项目方差分析中,实验的启动词与目标词类型为项目间变量,而关系类型为项目内变量(王才康,2000)。

2.3 实验材料

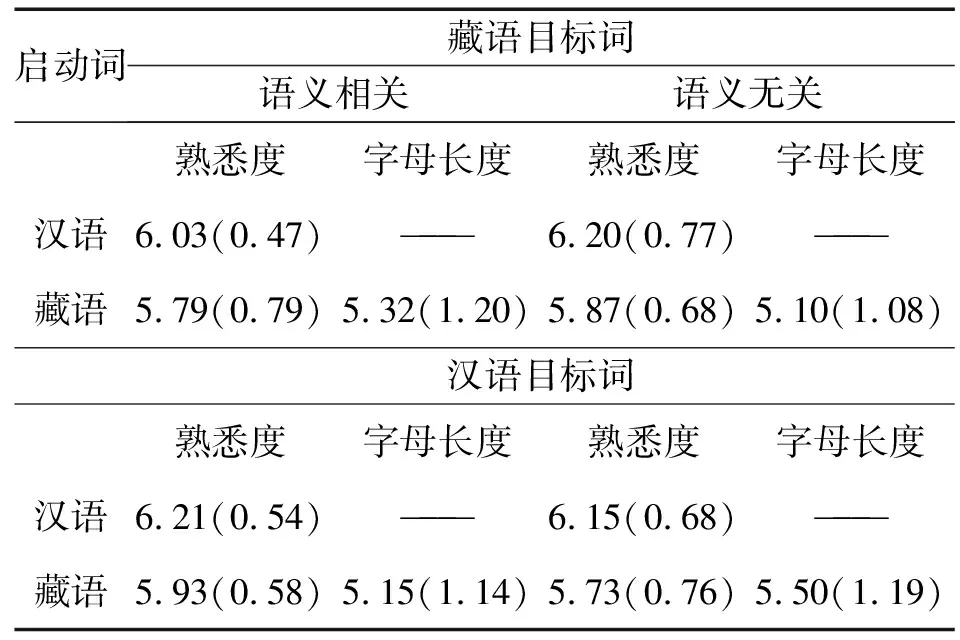

汉语词选自《现代汉语常用词表(草案)》(2008),选取标准为频级<9500,使用度最高的前20%高频词(常用词表为56008,频级数越大,使用越少);共选取130组汉语词,每组3个词:目标词、与目标词语义相关、与目标词语义无关,并由藏语言学家将其翻译为藏语对译词。选6名不参与实验的藏族大学生对130组汉语词及其藏语对译词的熟悉性做7点评价,“1”为非常不熟悉,“7”为非常熟悉,选词标准为熟悉度大于4分,最终确定80个目标词,汉、藏语各40个词。每个目标词对应4种启动条件,其中藏语相关及无关词的字母长度控制在4~7个字母,具体见表2。

表2 汉、藏语词熟悉度评价及藏语字母长度平均数与标准差

填充材料的启动词和目标词包括40对真词和120对假词,其中真词为汉、藏语词各20对,且各词之间没有语义、字形及语音上的联系;构造的汉语和藏语假词各60对,汉语假词取自改变真词中的某个字,藏语假词通过添加或删除真词中1~2个字母获得,它们符合拼读规则,但没有实际语义。一半假词用作藏汉两种语言间配对,另一半作语言内配对。

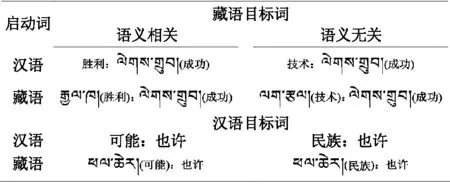

实验材料分配采用交叉平衡分为4组,每组中40个汉语目标词对应4种启动词为:汉语、藏语的相关词和无关词各10个;每组中40个藏语目标词匹配方法相同。将160对填充材料分配到各组,每组共240对词,每个被试只接受一组测验;4组材料中的目标词、启动词及填充词采用半随机排序,使各组中同一目标词出现的位置相同,但启动词不同,最后用拉丁方平衡被试顺序(见表3)。

表3实验1材料举例

2.4 实验仪器和程序

采用IBM兼容机,19英寸CRT彩色屏幕,分辨率1024×768,屏幕刷新率60HZ。实验过程采用E-prime编程,刺激呈现在屏幕中心,自动记录反应时及按键,藏文采用30号BZDBT字体;汉字为32号宋体,均为黑字白色背景。

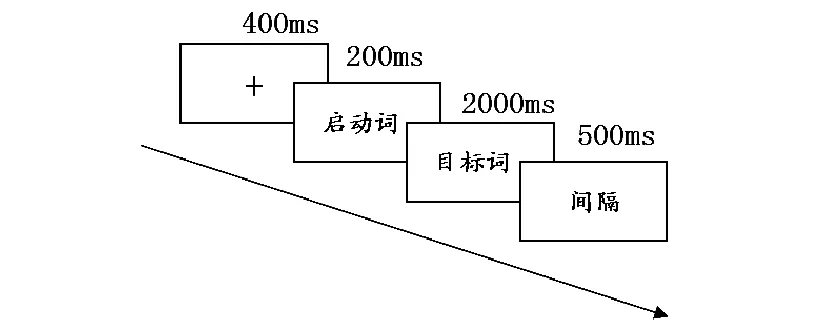

实验流程见图1,要求被试端坐在屏幕前约 50cm处,首先在屏幕中心呈现“+”400ms,接着呈现启动词200ms,启动词消失后立刻呈现目标词,被试看到目标词后要求正确快速地判断是真词(按F键)还是假词(按J键),2000ms内未做反应按错误处理,相邻试次间隔时间为500ms。实验材料随机化后分4个部分,每部分之间休息3分钟,正式实验前有一个24试次的练习,以便熟悉实验流程。

图1 试次流程图

3 数据分析

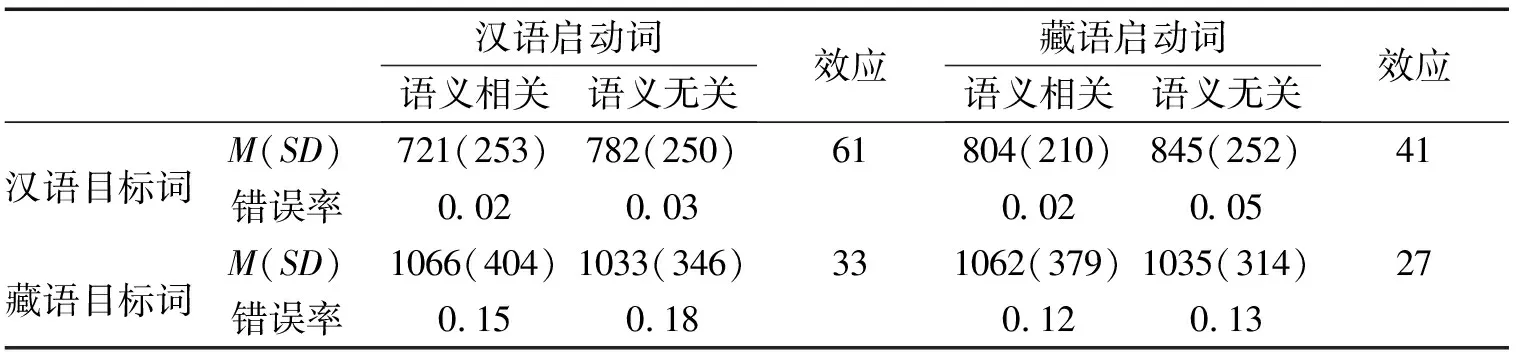

首先剔除错误率超过0.2的2名被试,对少量缺失值进行EM查补,各条件描述统计见表4。

各条件藏、汉语材料根据其熟悉度及合理性的评价得分进行匹配,为了更严谨,同时采用被试内方差分析F1和项目方差分析F2。

表4 不同启动条件下的平均反应时(ms)和错误率(n=49)

对错误率重复测量方差分析表明:(1)目标词语言类型主效应显著,F1(1,50)=23.75,p<0.001,η2=0.32,F2(1,74)=107.52,p<0.001,η2=0.59,即藏语目标词的错误率(14.6%)显著高于汉语(3%);(2)启动词与目标词的关系类型主效应显著,F1(1,50)=4.16,p<0.05,η2=0.08,F2(1,74)=3.71,p=0.06,η2=0.05,语义相关条件的目标词错误率(7.6%)显著小于语义无关条件的错误率(9.8%);(3)启动词语言类型与目标词语言类型交互作用显著,F1(1,50)=3.87,p<0.05,η2=0.07,F2(1,74)=7.60,p<0.01,η2=0.09;简单效应分析,汉语启动条件下,汉语目标词错误率(2.4%)显著低于藏语目标词错误率(16.5%),即语言内低于语言间;藏语启动条件下,汉语目标词错误率(3.3%)低于藏语目标词错误率(12.6%),为语言间低于语言内。

对反应时重复测量方差分析表明:(1)启动词语言类型主效应显著,F1(1,50)=5.06,p<0.05,η2=0.10,F2(1,73)=8.02,p<0.01,η2=0.10,表明在汉语启动条件下藏汉双语者对汉语目标词的反应比藏语更快;(2)目标词语言类型主效应显著,F1(1,50)=51.58,p<0.001,η2=0.51,F2(1,73)=250.87,p<0.001,η2=0.78,表明藏汉双语者对汉语目标词的反应显著快于藏语目标词;(3)启动词与目标词关系类型主效应不显著,这表明语言类型的效应更强于语义类型;(4)启动词和目标词关系类型与目标词语言类型交互作用显著,F1(1,50)=6.66,p<0.05,η2=0.12,F2(1,73)=3.50,p=0.06,η2=0.05。简单效应分析,对汉语目标词,语义相关条件的反应时短于语义无关条件;而对藏语目标词,语义相关条件的反应时与语义无关条件差异不显著。(5)启动词与目标词的语言类型交互效应显著,F1(1,50)=8.50,p<0.01,η2=0.15,F2(1,73)=8.50,p<0.05,η2=0.15;简单效应分析,当汉语启动词时,被试对汉语目标词的反应短于藏语目标词,语言内启动大于语言间启动(298.04ms);当藏语启动词时,被试对汉语的反应仍快于藏语,即语言间启动大于语言内启动(224.38ms)。

上述各条件被试内分析F1与项目分析F2结果一致,说明实验材料有效。

4 讨论

通过考察平衡藏—汉双语者的双语语义表征方式和语言切换不对称性模式来说明其语言经验能否改变他们的母语主导优势。实验结果表明,无论启动词是藏语L1还是汉语L2,语义相关的目标词正确率均高于语义无关目标词;而L1-L2语义相关条件的反应时要显著短于语义无关反应时,启动量为41;反向从L2-L1语义相关与语义无关的反应时无显著差异,有启动量为33,这与以往双语表征的启动不对称性结果一致,即L1-L2的语义启动量大于L2-L1的启动量,且在语言内L2的语义启动大于L1的语义启动,Hernandez和Reye(2002)认为,语言内启动可能在词汇水平完成,而语言间启动可能是词汇后水平的整合。

用Kroll等(1994)的RHM解释,L1与概念的联接强于L2,从藏语L1到汉语L2的加工直接在概念层调控,因此产生语义启动效应;由于L2到L1的词汇联接强于L1到L2,所以L2需要通过L1在词汇层转换,因此未出现语义启动效应。

表1显示,藏汉双语者学习藏语和汉语的时间和阅读能力基本一致,但其中学习和使用藏语和汉语的时间段并非一致,他们藏语学习更多在童年阶段,而汉语学习则在较晚的中学,或大学期间。从藏、汉目标词的加工模式可以看出,无论启动词是哪种语言,对汉语目标词的反应均显著快于藏语,其语言类型效应远强于语义启动效应,而对藏语目标词则均未有显著的语义启动效应,这可能是他们目前在内地频繁使用汉语,极大积累的这些汉语言经验影响了对藏语目标词表征的结果。这似乎验证了Kroll等(1994)的观点,双语者L2的熟练水平会影响二语词汇表征和概念表征之间的联接,由于L1-L2的语义启动效应(41)大于L2-L1的语义启动效应(33),因此,还不能下结论说L2可以完全替换L1作为藏汉双语者的主导语,其原因可能是由于他们的汉语L2水平还没有达到远高于藏语L1水平。

从语言切换代价分析,为什么目标词为汉语L2时发生语义启动效应,而目标词为藏语L1时未出现显著语义启动效应,且启动词无论为哪种语言,对汉语目标词的反应时均显著短于藏语?用Green(1998)的抑制控制模型(ICM)解释,由于藏汉双语者对藏语L1的激活程度更大,因此对L1的抑制程度要大于L2,同理,在解除L1的抑制需要的时间也会比L2更长,即对L1的切换代价要比L2更大,因此对藏语目标词L1的反应时要显著长于汉语L2。Altarriba 和Mathis(1997)认为,在语义相关条件下的反应时显著长于无关条件,说明语义相关词产生了干扰效应,存在概念水平的加工,即从较弱的L2切换到较强的L1(反向切换)比从L1到L2(正向切换)的时间更长(Meuter & Allport,1999;Costa & Santesteban,2004;Costa,Santesteban,& Ivanova,2006)。

综上,语言切换代价的大小取决于语言交换的方向,是由优势语言决定的(Meuter,2009)。尽管熟练藏汉双语者的汉语加工速度快于藏语,二语共享概念表征,然而,藏语对汉语的启动量大于汉语对藏语的启动量,这表明该结果并未得到RHM模型和语言切换代价的翻转模式,而是与其一致,因此,汉语经验似乎还不能完全替代藏汉双语者的藏语母语主导地位。

一般而言,母语或第一语言因其使用频繁,所以一直是优势语言或主导语言。该实验结果表明,未来研究应该对母语与主导语进行区分,即划分优势语言不能以是否为母语为前提,而应该参照语言的使用频率,当一种语言使用频率高于另一种语言时,频繁使用的语言往往会成为优势语言,但它未必能够等同于主导语言。

5 结论

(1)在启动任务中,藏汉双语者对汉语L2目标词的加工存在语义启动效应;而对藏语L1目标词条件未有显著的语义启动效应,他们的汉语言经验影响了对藏语目标词表征。

(2)由于从藏语L1到汉语L2的语义启动效应大于汉语L2到藏语L1的语义启动效应,因此,汉语还不能完全替代母语为主导语,实验结果在一定程度上支持Kroll的RHM模型和Green的ICM模型。