寄畅园的造园环境与借景探原

周宏俊 宋霖 黄晓

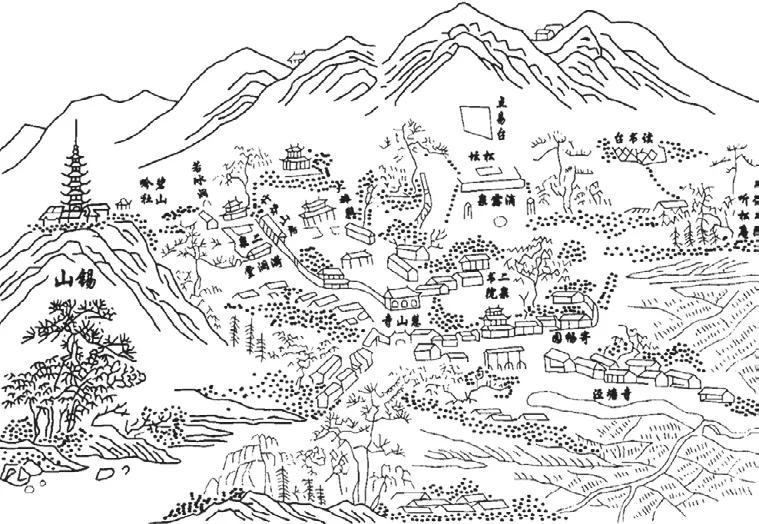

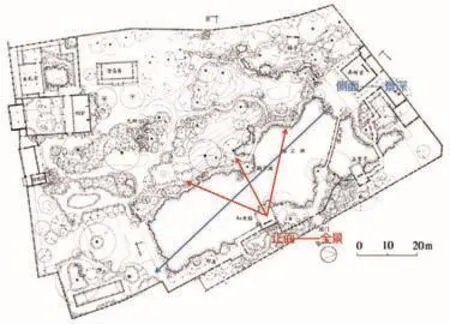

寄畅园作为保存较为完好的江南名园,历来受到颇多关注,尤以其对周遭景色的因借被奉为借景的经典。童寯先生早在其成书于20世纪30年代的《江南园林志》中指出:借景多营构于郊野之园中,可分为窗牖纳户外之景或自亭台眺望之景,并以寄畅园眺望锡山龙光塔(图1)作为后一种借景的范例加以说明[1],称其为“借景之佳例”,这之后寄畅园借景锡山龙光塔一直被视为园林借景中的典范。

陈从周在专论江南园林中的借景问题时则注意到了惠山的借景,“常熟诸园什九采用平冈小丘,以虞山为借景,纳园外景物于园内。无锡惠山寄畅园其法相同”[2]。并认为此乃寄畅园造园之因地制宜的重点,“景物皆面山而构,纳园外景物于园内”[3]。

后来的学者则将二者并举,以此作为寄畅园的最大景观特征。潘谷西提到寄畅园一大特点是“近山远峰”的借景[4],这其实便是惠山与锡山。周维权进一步分析寄畅园东岸向西远借惠山山形,北岸向东南眺望锡山及龙光寺塔,在增加景深的同时,将园内外人工亭榭与天然山水融为一体,指出寄畅园“借景之佳”在于其园内能收纳周围的美好景色,并向园外扩展视野[5]。

1 寄畅园眺望锡山龙光塔Looking at the Xishan Longguang Tower from the Jichang Garden

2 《惠山记》中的惠山图Huishan map in Huishan Ji

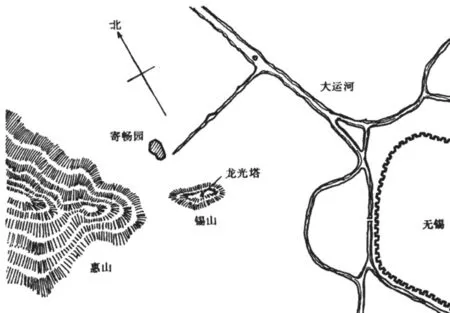

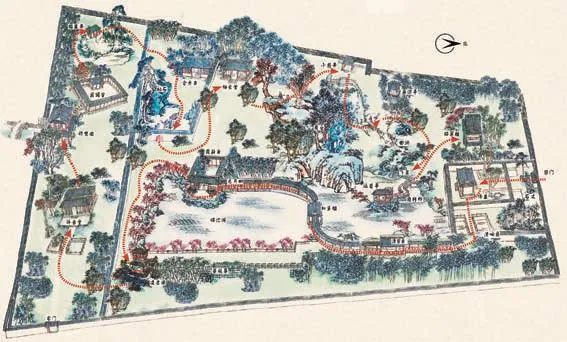

3 寄畅园周边的山水格局Landscape pattern around Jichang Garden

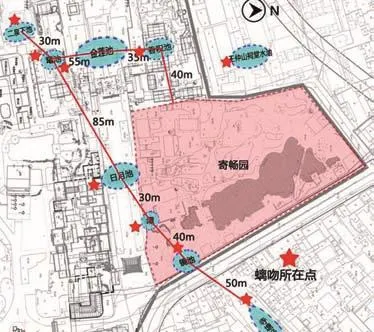

4 寄畅园周边二泉汇水点分布Catchment point distribution of the World Second Spring around Jichang Garden

由此可见,寄畅园的借景包含了对锡山在内的整个惠山区域环境的因借,而这也是寄畅园营建的环境基础。寄畅园“既具有江南园林曲折宛转、妙造自然的特色,又因巧于借山建园、融合自然而具有了古朴清旷的独特韵味”[6],与所见苏州诸园的造园手法息息相通,又因其特殊的山林地环境,表现出显而易见的环境与借景之间的巧妙关系。

针对寄畅园借景及其包含的环境与借景之关联,本文在梳理造园山水环境的基础上,总结其借景的景观与空间特征,论述在造园手法与模式层面的意义,并将之置于寄畅园的历史变迁中加以考察,探求其时间层面的真实性。

1 寄畅园的外部环境

《园冶》相地篇中有云:“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。[7]”强调园林选址应首先考虑地形变化丰富的山林地,园林之景自然可得,免去人工造作。

寄畅园位于无锡城外西郊的惠山山麓,其断脉小峰锡山凸起于寄畅园南面,属于典型的山林地。《惠山记》中描绘“惠山有九峰,峰各有涧,涧各有坞,起伏层叠,故曰九龙,状其形也。陆羽所品第二泉出龙首,在第一峰下(图2)”[8]。峰谷交迭、起伏有致、涧泉丰沛的优美山水环境确为寄畅园提供了良好的造园基础,可谓《园冶》山林地选址条件的复刻。而登临惠山可眺望太湖之烟波浩渺,京杭大运河绕无锡城郊而过,并由寺塘泾自寄畅园东面与运河相通(图3),这更为宽广的山水格局为寄畅园的选址创造了更多可能的机会。冯钟平评价其选址秉持着江南园林一贯寻求“山水林泉之乐”之目的,又比同时代其他园林“显然高出一筹”[9]。

关于水源水系,惠山地区自古就有“九龙十三泉”的说法,意指惠山一带泉眼众多,分布胜广[10],尤以“天下第二泉”闻名于世。寄畅园所处惠山、锡山相接之谷地,附近遍布自二泉而来的诸多汇水点(图4)。泉水顺山势一路东下,在园址幽潭和镜池二处汇成水面,再东出寺塘泾最后流向京杭大运河[11],二泉顺二山山势汇入园址,为寄畅园的理水提供了便利条件。

“入奥疏源,就低凿水。[7]”《园冶》在对园林营建时山形处理提出要求之后,紧接着对水系的梳理提供了方法,旨在于汇水处形成水面,与山形相衬,为之后园林中山石、建筑、花木等的布局奠定格局。恰与《园冶》所述相似,寄畅园中的园林布局植根于对惠山山形的顺应和水系的梳理,并在数百年的不断经营和修葺中,使得园林的布局更加符合因借山水的需要。

2 借景及其空间布局

2.1 纵横之间的山高水远

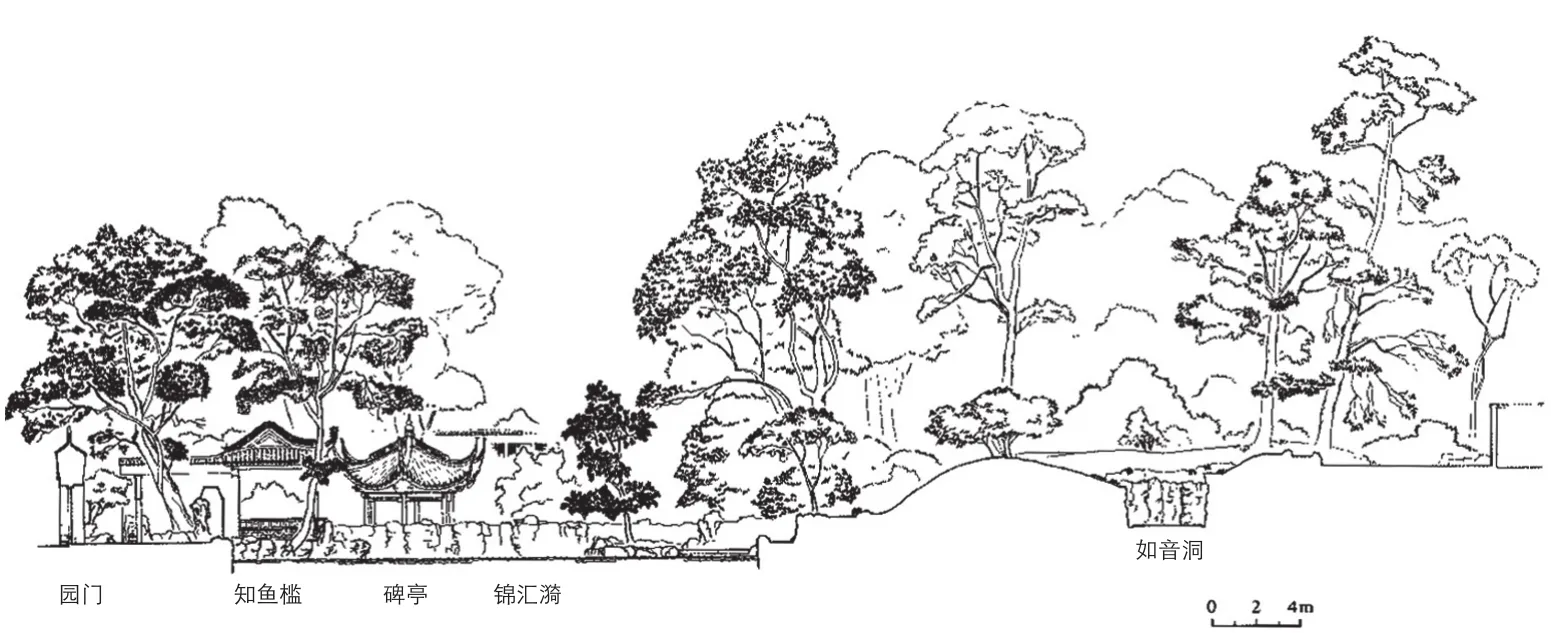

寄畅园充分利用山麓地形,眺望园外山光塔影为借景,引二泉之水汇成园内广池,点缀少许建筑,与山石、林木形成林泉之景,既有近山山势的延续景观,又得远山山色的断续景象,整体一派自然山林风光。全园整体布局顺应地形,将其中的假山、水系以及建筑都沿南北山势展开布置[4](图5):最西侧靠近惠山山麓,假山在此于原有小墩的基础上,以土为主,黄石护坡,效仿惠山东南、西北之走势,似为其余韵;锦汇漪位于假山之东,顺势而成南北纵长、东西狭窄的水面空间;主要建筑物知鱼槛连接着临水的长廊,成为眺望惠山的正面观赏处;嘉树堂、先月榭分置水池南北两端,互为对景,嘉树堂前更可越过多个层次借景锡山龙光塔。寄畅园的地形、水系、假山、建筑经营得当,构成了今日所见如此精妙的园林景观格局。

由此可见,寄畅园以锦汇漪为中心组织了一长一短2个视线,分别是南北与东西的纵横2个方向。短视线上以知鱼槛为主要视点、以假山及鹤步滩为所观之景、以假山林木后的惠山之影为借景,锦汇漪的南北长向拉宽了视野,可谓正面全景,更有鹤步滩的倾斜大枫杨招摇景致;长视线上以嘉树堂及其前为主要视点、以知鱼槛与大枫杨为中景、以先月榭为远景、再有锡山龙光塔为借景,锦汇漪的东西狭窄聚拢了视线,层层推远,可谓侧面景深。

关于正面全景,董豫赣在《双园八法》里说到:“池形东西之狭,遂使西山(惠山)逼近东岸居所。[12]”于东岸面西而望惠山,得以临水而观惠山连绵之景,狭窄的水面似压缩了由此而眺望惠山的视距,真有一种“入帘山色近”①的视觉感受。而对岸高出水面的假山,进一步逼仄了水面空间、缩短了视线,并在形成前景的同时,又成为惠山的前奏,以假山之高衬托真山之峻,以假山之清晰全貌反衬真山之写意全景(图6);关于侧面景深,杜顺宝在《中国园林》中称道:“以嘉树堂向东南望,水面深远,树木葱茏,廊槛参差,园外的锡山和山上的龙光塔隐约可见,成为绝妙的借景(图7)。[13]”

正面全景在于取得山势,惠山借假山延绵而来,敞廊高亭,虚空以待,山势迫在眉睫,山本不高而有“山高”之势;侧面景深在于取得深远,水系略作蜿蜒,几层遮罩,塔影朦胧,有远去不尽的“水远”之意。正是在这一纵一横之间,“山高水远”淋漓彰显(图8)。

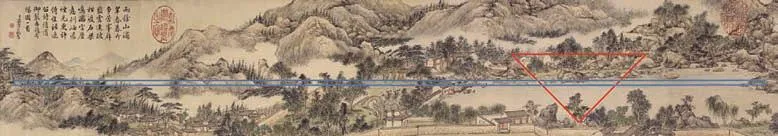

2.2 钱维城的视角

清代钱维城绘有长卷名为《弘历再题寄畅园诗意卷》,描绘了寄畅园与周边山水的关联与景观格局,更直观地显现了正面全景之“山高”与侧面景深之“水远”(图9)。整个画面依寄畅园南北长轴展开,右起寄畅园内嘉树堂一带,在中段越出园外,左至锡山龙光塔;画面下端为园林东侧围墙,内侧未见长廊,但确有路径左通右达,尤其向右经折桥可抵嘉树堂前;画面上端可见两层山景为烟云所隔,下层为园内假山,上层为园外惠山,只描绘局部而不见山巅。

5 寄畅园东西向剖面图East-west profile of Jichang Garden

6 锦汇漪东岸观西岸假山Viewing the west coast rockery from the east bank of Jinhuiyi Pond

7 嘉树堂前眺望锡山龙光塔Looking at Xishan Longguang Tower in front of Jiashu Hall

8 寄畅园景观格局分析Landscape pattern of Jichang Garden

钱维城长卷的视角即为正面全景,视点即为画面下端围墙内侧沿池一段的路径空间,隔池看山。而两层山色之间不见围墙而以烟云代之,是为突出惠山延绵之势,惠山只见山体局部,用画外意象强调山势之高。画面两端嘉树堂与锡山遥相呼应:嘉树堂一面敞开且其前场地宽余,是整个画面中最为可居之地;此可居之地所面向的,正是锡山上高标兀立、玲珑可观之龙光塔。侧面景深的关系暗含于画面构成之中。

钱维城长卷的画面构成大大超越寄畅园本身,这一点包含了园林与山林环境的关联性,而打开长卷的过程则更体现了园林景观组织与游赏的特点。长卷从右展开,首起嘉树堂,沿池东岸路径徐徐前行,惠山之势全景式呈现,是画面的主景;至园林南端折入山林,而画面继续展开,折回嘉树堂前,才见左端借景之山塔,宛如偶得意外之景。长卷的形式在感知上一方面拉长了寄畅园南北纵长的水域,展现了寄畅园与锡山塔之间空间距离的远意,另一方面更加限定了东西方向的狭窄,拉近了惠山在视觉上的距离感。

9 寄畅园山水画面的景观格局分析Landscape pattern of Jichang Garden

2.3 隐含的布局模式

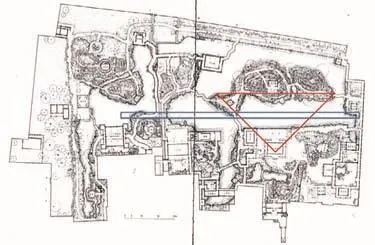

这一种正面全景求山势、侧面景深取深度的做法,并不是寄畅园的独有手法,在其他江南园林中也有体现,可以说是一种隐含的布局模式:园林中水池横逼山而得山高,横狭之正面可得总览之全景;纵沿水而得水远,纵长之侧面可得眺望之景深。最典型者莫如拙政园。

拙政园中部以水池为中心、以远香堂为主要建筑物,水池呈东西长向。池中有2个岛,平岗小阪,东西向延展,以远香堂为主要视点北望,恰是正面展开的全景式构图(图10)。东西长向的水系缩短了远香堂与池山之间的视距,加之岛上建亭并植高大乔木,强化了山势。这一正面全景差可与寄畅园知鱼槛所见景象相比拟。

侧面景深的视点位于拙政园东部与中部交界处的“梧竹幽居”及“倚虹亭”一带,向西眺望,越过纵长水面,可见园外的北寺塔,其间有“月到风来亭”与“别有洞天”等构成多个景观层次。这一景观空间构成也与寄畅园相似,梧竹幽居的所在与嘉树堂的位置相似,同处于水尾一端。由此而获得的眺望景象也极为相似,纵长的水面发挥了延伸视线、拉长景深的作用(图11)。拙政园远望北寺塔与寄畅园看锡山龙光塔,是现今江南园林中最为典型的借景案例,侧面景深的景观与空间的构成方式,以及所达成的视觉深远,具备了典型价值(图12)。正如杨鸿勋[14]指出的,借景是园林景深的强化,是一个重要的原理。

这一正面与侧面、纵横之间的布局方式,也见之于怡园这样并不以借景见长的园林。同样以水池为中心,从主要建筑藕香榭望水池北面的假山,成为正面主景;而侧面则以曲折水系串接起画舫斋、螺髻亭、折桥、复廊等,构建了重重景深。怡园博采众园所长,正体现了这一正面主景—侧面景深的布局模式。此外,日本有借景园林这一类型,其间也可见到这一布局模式,如赖久寺庭园、天龙寺方丈庭园等。

赖久寺庭园位于冈山市,建于桃山时代,为日本造园名家小堀远洲的作品,是以大型整形灌木为主要造景要素的枯山水样式,面积不过一亩(约0.067hm2),却可借景园外爱宕山,获得辽远的景观感受。庭园亦选址于山林地,东向山坡较近;主要的书院建筑东向,正面对名为青海波的大型整形灌木以及其下的鹤龟二岛,起伏的灌木与其后山坡相呼应,在周边未有大量建设的桃山时代,可将之视为山势的延续,并在南北方向水平展开(图13);与此正面全景相对,紧邻书院建筑的北侧建筑面南,在书院建筑与整形灌木所收束的狭长视野之间,远眺园外的高大山脉,形成侧面景深的景观构成(图14)。

3 园林布局与借景的变迁

3.1 从秦瀚到秦松龄

据康熙《无锡县志》记载,寄畅园由秦金初建于明正德中,名凤谷行窝,彼时“其中乔松古木合围者以数百计,后倚一墩,周文襄公忱尝至山寺,形势左豁,命聚土筑之。其园苍凉廓落,初不以一亭一榭为奇”[15]。关于寄畅园的历史资料,秦氏后人秦志豪、黄晓整理汇总了《锡山秦氏寄畅园文献资料长编》,从中可得到诸多关于园林借景及布局的记述。

秦金时园内古木参天,堆土成墩,借此做园内山林,且不刻意建构亭榭等建筑,整个园子旷达而自然。园内主要可眺望惠山的山形和山色,秦金在其诗中有“峰高看鸟度”②、“入帘山色近”①等句皆是对此景象的描绘。此外,还有对泉水、鸟鸣的因借,诗中“曲涧盘幽石……清梦泉声里”“隔院鸟声多”等句刻画的便是此等景象。

而后行窝传至秦瀚、秦梁父子手中,秦瀚将此处进行了较大的修葺,特别体现在泉池的开凿、假山的堆筑和建筑的增建3个方面。秦瀚不同于秦金时期对惠山丰富的山水环境只做开涧、听泉的处理,开始凿池聚水,并将在园后土墩之上叠山,这些举措为锦汇漪的形成以及后来张鉽改筑假山奠定了良好的基础[16],建筑方面也增加了堂、亭、阁之属。其中,秦瀚在其《山成四首》中有诗云“为爱真山筑假山”“跬步登山见远山”等句,可见假山的堆筑是对真山的模仿,并与园外的惠山连接、呼应[17],也成为登高眺望远山的场所。秦梁大多继承旧制,而在借景上,秦梁在《凤谷次少岳韵》中写道“寺暝钟初度,林深鸟竞栖”一句,在眺望惠山之余,更借惠山寺钟声,使得园林更加幽邃静谧。

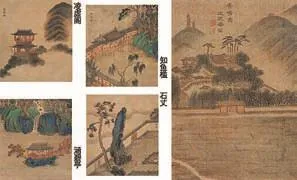

万历二十七年(1599年),秦氏后人秦燿改筑该园完成,并易名寄畅园,沿用至今。此时园内增添了许多建筑和景点,除秦燿本人所作《寄畅园二十咏》细述锦汇漪、知鱼槛、涵碧亭、鹤步滩等景点之外,而后宋懋晋绘成《寄畅园五十景图》,较为真实地反映了这一时期寄畅园的布局和景象(图15)。从图中可以看出,除惠山在侧之外,锡山龙光塔已于万历四年(1576年)建成[17],成为画中较为突出表现的远景,由寄畅园眺望锡山龙山寺塔之景象由此得以实现。但园中水面上横亘着连接长廊的知鱼槛,结合周围一众建筑和植物,却使得水面空间狭小凝滞,黄晓等[18]对此进行了详细地分析。而从其复原图(图16)中,能够更加直观地看到当时的园林布局与现今之寄畅园大相径庭:南北纵长的水面被知鱼槛和长廊一分为二,涵碧亭也拖曳着宛转桥横出水中,再次占据了本就淤塞的水面。

寄畅园此后历经兴衰,至清康熙年间由秦德藻、秦松龄父子整合并再次修葺,期间聘请张鉽改造园内山水。这一时期的山水格局无大改动,只在假山曲池上更显精意。改动较大的是原散落园中的建筑,“厅事之外,他亭榭小者,率易其制而仍其名,若知鱼槛之类也”[15]。部分建筑名称虽得以保留,但其位置发生了重大的改变。知鱼槛、涵碧亭的位置在此时由池中移至东岸,使得南北纵长的水线得以显现。并新添平板“七星桥”一座,取代原水中的涵碧亭和宛转桥,与原鹤步滩一同重新收摄水面,水面从原来的一分为二变得纵深有致。同时,也使得由园内眺望锡山龙光塔的视线廊道得以疏通。

10 拙政园远香堂正面全景Frontal panorama of Yuanxiang Hall in Zhuozheng Garden

11 拙政园借景北寺塔Beisi Tower scenery borrowed in Zhuozheng Garden

12 拙政园中部景观格局分析Landscape pattern of the central part of Zhuozheng Garden

13 赖久寺庭园的正面主景Frontal main view of Raiku-ji Temple Garden

3.2 锡山塔影的登场

事实上锡山高度较低而距离较远,园中所见山色有限,而万历年间龙光塔建成之后,山光塔影才可见,这从今日借景场景也可以想见。确实,首次提及借景龙光塔的是安绍芳写于万历二十八年(1600年)的《秦中丞山园四首》,“丛薄俯清川,幽跻得胜偏。钟声邻寺送,塔影对峰悬”。但这塔影并不显见,同时期的王穉登《寄畅园记》并未提及,屠隆《秦大中丞寄畅园记》只言惠山之景:“而又以园在惠麓下,山之晴光雨景,朝霞夕霭,时时呈奇献态于窗楹前。每烹茶煮酿,行庖炊烟与翠微之岚气往往和合成景。”事实上正是张鉽改造之后,锡山塔影的借景才成为显见的景观。

改造完成后的1668年于寄畅园有一场雅集,参与者众多,写就的诸多风景诗文中,锡山龙光塔的山光塔影出镜率甚高,俨然成为寄畅园中的重要景点。吴伟业的“三咏”之中专有《山池塔影》一篇。吴兴祚《寄畅园步王北山给谏韵》云:“露洒波光静,风摇塔影移。”王曰高《吴伯成明府招饮秦园同留仙、天士》曰:“塔影池中见,泉声槛外流。”顾湄《嘉树堂》道:“墙围山半面,水涌塔全身。”此后诗文的相关描绘更是层出不穷,邵长蘅的园记《游慧山秦园记》描绘锦汇漪为“虹桥蜿蜒,塔影动摇”,乾隆南巡所作《寄畅园杂咏》亦有记:“今日锡山姑且置,闲闲塔影见高标。”

而早在秦松龄意欲改园之前,1662年漫游苏嘉杭一带,在苏州虎丘访顾苓塔影园,写有《过顾云美塔影园》一诗。“名园传太史,改筑尔贤甥。近水绝尘累,入门多古情。山光当户静,塔影到池平。我亦林居者,君还简送迎。”而后的寄畅园改造移挪了知鱼槛等建筑的位置,贯通了南北纵长的水面,确实强化了“山光当户静”的园林景象,更重要的是实现了“塔影到池平”眺望龙光塔的借景。

陈从周在分析北京谐趣园对寄畅园的仿造时,认为其“最重要的是利用万寿山为‘借景’”,效法寄畅园借景惠、锡二山,并进一步提出“古人即是模拟,亦从大处着眼,从掌握其基本精神入手。至于杭州、扬州、南京诸园,又各因山因水而异其布局与‘借景’,松江、苏州、常熟、嘉兴诸园更有‘借景’园外塔影”[2]。秦松龄漫游江南各地,与其改造寄畅园时间上相去不远,寄畅园的改造或是受到江南造园类似景观格局的影响。寄畅园在秦松龄延请张鉽改筑的基础上,从东岸向西观赏的山势得以全景式的打开,从嘉树堂前远眺锡山龙光塔的景深视线得以拉通,形成一纵一横山高水远的借景格局。此后数百年,寄畅园的格局以此为基础无甚大更易。

4 结论

寄畅园是江南园林山林地造园的典范,而《园冶》嘉许山林地为第一,在于山林地造园最能体现“因地制宜”“巧于因借”之法,寄畅园的因借之妙在于山林地造园环境与园林布局的巧妙关联,在于正面全景与侧面景深的精要组合。就寄畅园本身而言,这一精妙的借景关系取决于水系与其方向以及视点与观赏对象的布局组织,这个布局在康熙年间的改造得以达成,真正将惠山与锡山塔影都借景入园。同时这一组合是传统园林景观与空间的布局模式之一,不仅借景园林,为中日园林所共有,正面逼近而展开山势,侧面推远而拉开深度。

14 赖久寺庭园的借景Borrowed scenery of Raiku-ji Temple Garden

15 《寄畅园五十景图》全景图与各分景图的对应关系Corresponding relations of the general view and individual attractions from Album of Jichang Garden

16 明代寄畅园复原图Restoration map of Jichang Garden of Ming Dynasty

注释:

① 引自(明)秦金《浦宫赞枉顾寿藏姚山人有作因次以答》。

② 引自《筑凤谷行窝成》。

③ 本文以作者在2017年寄畅园建园490周年研讨会上的发言稿为基础进行补充。

④ 图 1、2、3、4、5、15 分别来自参考文献 [1]、[8]、[5]、[11]、[4]、[18]中;图6、7、10、11、13、14均由作者拍摄;图8改绘自参考文献[4];图9改绘自(清)钱维城《弘历再题寄畅园诗意卷》;图12改绘刘敦桢《苏州古典园林》;图16来自黄晓等《寄畅园:一座园林背后的文明轮回》。

———江苏省惠山中等专业学校学生养成教育掠影