“体医结合”背景下高等中医药院校体育课的改革与思考

——以成都中医药大学为例

□ 张紫薇(成都中医药大学体育学院 四川 成都 611137)

1、引言

大学生是国家和民族的未来和希望,他们的身体素质,不仅与他们自身的健康状况和未来生活息息相关,还体现了一个国家和民族的健康水平。同时,高等医学院校因其专业性质、培养目标、校园文化环境、体育教学资源等方面的特殊性,使得其体育教学更应结合自身实际,选好切入点,走体医融合特色发展之路。体育锻炼与医疗相融合,既是当代体育和医学共同发展的重要指标,又是当代社会评定跨学科医学人才不可缺少的条件。因此有必要增强中医院校体育课程的建设,促进体育课程的发展,激发学生参与体育锻炼的热情。

2、高等中医药院校体育教学现状

2.1、教学模式陈旧

成都中医药大学体育教学为“三基型模式”,其基本特征是注重学生掌握体育的基本知识、技术和技能,增强学生体质,教学组织以行政班级为主。教学过程中注重发挥教师的主导作用,能够很好的实现体育教学的规范化。但教学过程中不能根据学生的兴趣进行自主选课,不能兼顾学生个性发展。成都中医药大学大一学年体育课课程要求为必学长拳和太极拳,大二则以老师的专项方向进行教学。处于老师教什么,学生学什么的局面,重统一要求,轻个性发展。在教学中,教师处于主导地位,学生体现不出自己的主体地位,处于被动学习。难以提高学生参与体育活动的兴趣、积极性和养成“终身体育”的习惯。

2.2、教学课时较少

《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》指出,普通高等学校的一、二年级必须开设体育课程(四个学期共计144学时)。修满规定学分、达到基本要求是学生毕业、获得学位的必要条件之一。同时要求普通高等学校对三年级以上学生(包括研究生)开设体育选修课。成都中医药大学在大一、大二学年开设体育必修课,满足国家规定的学时要求,并对在校学生开设了体育任选课程,但平均每学期仅开设3门体育任选课,约有138名学生能成功选择体育任选课。医学类专业多为五年制,仅大一、大二开设必修体育课,任选课数量较少,以每节课练习密度40%来计算,每个学生在大学期间的体育课上用于锻炼的时间约为38个小时,依靠这么短的时间来培养同学们的运动兴趣和身心健康是难以实现的。

2.3、体育课程内容分布不均

成都中医药大学的课程规定大一上下两个学期学习长拳和太极拳,大二学期以行政班级为单位分组 (小组人数在22-44人之间)进行学习,学习内容由分配的体育老师的专项决定,并且,在大一大二的春季学期,五月份到七月中旬体育课程全部学习游泳。如表1所示:

表1 大一、大二年级的体育课教学内容

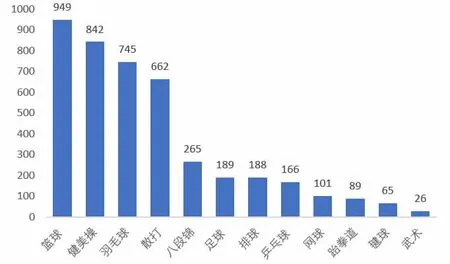

在大二的公共体育课程中开设了篮球、健美操、羽毛球、散打、八段锦、网球、游泳等项目。既有三大球、健美操等常见项目,也有民族传统特色的项目,如八段锦、散打、武术。课程种类较为丰富(如图1所示),但是比例分布不均(如表2所示),学习球类运动的人数为2403人,占据56%,但是民族传统健身气功项目八段锦只占了6%。体育课内容的设置应与医学生的专业相结合,加大养生保健方面的体育特色课程如易筋经、五禽戏、康复瑜伽等所占的比例。

图1 不同课程内容及人数分布

表2 体育课开展的项目及比例

2.4、中医学专业性特点不突出

虽然体育课中有相关中国传统运动的内容,如八段锦、散打、武术等。但当前高校体育课教学模式多数为教师对运动基础动作进行讲授,而对于动作的机能和原理缺少深层的了解。学生就以掌握这些动作技能,满足考试为主。而在教学过程中,未与我国人民独特的体育保健方式和中医学理论基础相结合。例如阴阳学说、五行学说、脏腑学说、精气神学说等。在球类、操类、游泳等体育课程授课过程中,大多数也只注重动作技能,与其他非医学类高校的体育课没有较大差异,缺少医疗性体育运动的介绍,例如:日常体育运动对于慢性病、亚健康状态的治疗应用。这显然不满足“体医结合”、“终身体育”的教学目标。

2.5、理论教学内容不足

体育理论知识是提高学生对体育的认知水平,掌握保健知识与运动文化知识,以及各类项目体育欣赏知识的重要前提。它能够加深学生对于运动技术掌握的认识,提升学生的体育素养。《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》中指出要重视理论与实践相结合,在运动实践教学中注意渗透相关理论知识,并运用多种形式和现代教学手段,安排约10%的理论教学内容 (每学期约4学时),扩大体育的知识面,提高学生的认知能力。而当前体育课堂主要以教授运动常识、基础运动技能为主,对于专业的运动医学、运动处方、康复治疗等体医结合的理论知识的传授不够。

3、高等中医药院校“体医结合”体育课改革的必要性

3.1、学生未来职业特点对健康素质的要求

由于医学院校的特殊性,毕业后多数从事医疗、预防、保健工作,不仅需要身体上的体能素质,还需要良好的心理素质。医护人员有工作时间长、强度大、值夜班的特点,如果医生在治疗的过程中注意力分散、精神状态不好等现象,会直接影响到病人的病情发展。而现在医患关系发展的特殊时期,学生在未来职业中必须要具备良好的心理素质,提高对突发环境情况下的适应和抵抗能力。学校体育教学应该让他们在大学期间提高对体育的认识,在中国传统运动当中学到“内外兼顾,身心交修”,注意自我内在世界的深化和品德、精神修养上的提升。在西方传统的“竞技体育”项目当中,学会团队协作和“更快、更高、更强”不服输的拼搏精神。

3.2、有利于培养一专多能的复合型医学人才

当代医学和体育的发展都需要一专多能的跨学科医学人才。优秀的医学人才不仅需要具备自我强身健体的能力和治疗疾病的能力,而且应该具备指导他人预防疾病及提高健康水平的能力,肩负全民健康的医务监督职责。在当今大学生就业压力越来越大的背景下,学校注重“体医结合”的教学,确保医学生在校期间正确认识学校体育教学,系统的学习医疗体育知识,拓展医学专业的知识面。使学生不仅掌握专业的医学健康知识,还能掌握体育运动医疗知识,为今后就业提供了更多的机会,增强社会竞争力。

3.3、“体医结合”满足社会健康服务模式的构建需要

随着现代社会经济的进步和生活方式的改变,人们的心理压力不断增大,慢性病和“亚健康”状态不断增多。民众对于体育和医学的要求越来越高。在《“健康中国2030”规划纲要》中指出要推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用,并提出要充分发挥中医药独特优势,实施中医治未病健康工程。鼓励社会力量举办规范的中医养生保健机构,加快养生保健服务发展。大力传播中医药知识和易于掌握的养生保健技术方法。中医药院校注重培养“体医结合”,能够为社区医院、康复中心、体疗门诊等体医结合的健康中心输送人才。

4、成都中医药大学“体医结合”体育教学改革建议

4.1、尝试“三自主”选课模式

改变传统的“三基型”教学模式,让学生可以自主选择教师、自主选择体育项目、自主选择上课时间。体现学生在学习中的主体地位,抛弃以传授动作技能为主的课堂形式,注重学生人文精神的培育,激发学生参与体育活动的热情与兴趣。调动学生学习体育的自觉性和积极性是医疗体育课程成功实施的关键。

4.2、延长体育课授课时间

开展“减少体育必修课,增大选修比例、强化课外体育”的教学新体系。建议体育课程教学开设一年必修课,增强学生的体质。同时根据学生的需要在大二、大三增加体育理论的限选课或任选课的时间,例如体育保健学、运动创伤学、运动医务监督、运动医学、康复医学等。发展学生对体育运动兴趣爱好,促进终身体育思想的形成。在实践课的基础上强化理论教学,依据学生的兴趣,创造更多科学、全面的体育医疗、保健养生的知识平台。

4.3、构建个性化医学体育教学模式体系

中医药院校的体育课程应该发挥中医药院校独特的传统体育保健的特色,充分利用教学资源,发挥优势。增加传统体育课程的比例,如太极拳、八段锦、易筋经、导引等,将中医基础理论和运动技能紧密相联,发扬我国的传统医学和传统体育。并根据不同专业学生的需要选择不同的教学内容,临床医学的学生可以安排一些提高身体耐力素质、协调能力的内容。针灸推拿学院可以多安排一些发展上肢和手指力量的内容,如乒乓球、羽毛球、铅球等项目。对于护理学院的学生可以安排一些形体内容,如健美操、体育舞蹈、瑜伽等项目。管理学院可以多安排一些团队合作、竞争性较强的项目。学生可以根据未来的职业要求,选择不同类型的体育课程。根据学生的专业特点、职业要求和未来发展的方向进行课程设置,充分表现出体育在医疗卫生、养生康复等方面的相关作用,造就优秀的复合型医学人才。

4.4、营造良好的“体医结合”氛围

加强各个体育类社团的活动,例如健身气功社团、排球社团、武术社团等,多举办校级体育比赛、体育节、体育摄影展等活动。建立活跃的学校体育气氛。同时,邀请一些专业老师或知名人士开展“体医结合”的文化专题讲座,全方面的为学生提供了解体疗、体育保健知识的途径。

5、结论

本文围绕成都中医药大学公共体育课程制度展开,从学校的自身实际出发,根据教学制度、课程安排等,合理的设计出体育教学改革方案。

我国中小学课程设置中安排了长达12年的体育课,大多数学生未能在体育课的学习中熟练掌握一项能够终身受益的运动技能,这也是学校体育新时期实现育人目标需要直面的问题。高校体育课程肩负起培养学生对体育运动的兴趣、掌握一到两项运动技能和终身体育意识的责任。高等中医药院校又属于专业性院校,只有在公共体育课程中突出“体医结合”,重视体医渗透,建立起具有中医药特色的体育课制度。让学生改善自身体质的同时,掌握体育保健、运动原理及运动处方等知识。才能全面提高学生的综合素质,为社会培养出“体医结合”的复合型人才。