理查·施特劳斯“音诗”的调性组织结构特征

周明昆

[内容提要]施特劳斯中期作品的调性组织结构实际上是使用了非常复杂的、绝非单一性的手法。这种多样性、复杂性和多种不同的复杂用法构成了施特劳斯中期音乐的调性特征。一方面可以看出他对古典传统的依赖和继承,另一方面他又积极的寻找突破传统调性的方式。由此可见,施特劳斯的调性组织结构和调性观念是基于传统的一种突围。本文以调性的标签化、调性组织的多样化和调性的多维度对施特劳斯“音诗”的调性组织进行研究探索。

一、调性概念的历史演变和衍生

自古希腊起,迄今为止西方音乐已经历了数千年的历史,最为辉煌、灿烂的当属1600年前后至1910年左右的这三百年,这一时段的音乐也通常被称为“古典音乐”、“共性写作时期的音乐”和“调性音乐”。的确,依据广义的音乐史的风格来划分,“古典音乐”包含了巴洛克时期、古典主义时期和浪漫主义时期三个历史时期;从写作的共性特征来看,这一时期的音乐多数都使用大、小调式以及调性功能和声的方式进行创作;由于调性在这段音乐时期中发挥的重要作用,音乐史上又有将调性作为临界点,分为“前调性音乐”,“调性音乐”和“后调性音乐”。

费蒂斯[2]弗朗索瓦·约瑟夫·费蒂斯(1784—1871),比利时音乐学家,作曲家。认为,调性体系的概念在不同的历史时期所蕴含的意义也不同,从历史发展的角度来看,大致可分为四个阶段:“1.‘单一音调性’,教会调式阶段,调性不明确且无法转调;2.‘转换音体系’,调性体系初步建立,可以转调;3.‘多重音体系’,大小调音乐体系形成,多重转调手法产生;4.‘完整音体系’,和声语言繁复,转调频繁。[3]布里安·K·艾特.从古典主义到现代主义[M].李晓东,译.中央音乐学院出版社,2012,(1):31—32.”从上述可以看出,在音乐实践中调性的确立以及转调的形式是逐步建立起来的,随着历史的发展日益清晰并趋向复杂化。

鲁道夫·雷蒂在《调性·无调性·泛调性》一书中将调性分为“和声调性”与“旋律调性”。确实,任何一个熟悉西方古典音乐的人都能够理解和声可以帮助旋律确立调性,建立清晰的结构,这样一种以大小调式为基础、采用主调和声织体形式,以紧张和释放、协和与不协和作为和声进行基本原则的功能和声是18、19世纪音乐赖以生存的根基。但是,雷蒂也认为有一种旋律不需要借助其他任何因素,自身就能够表明调性的存在。这种调性不仅存在于广泛的非多声部音乐中,在多声音乐中也时有出现。

和声如何表明调性以及在调性音乐中和声通常扮演什么样的角色?勋伯格在《和声的结构功能》一书开宗明义的写到:“一个孤立的三和弦的和声意义是完全不明确的[1]勋伯格.和声的结构功能[M].茅于润,译.上海文艺出版社,1981:1.”。实际上和声意义的不明确是由调性造成的,调性与和声意义的明确必须由一系列音高元素互相作用而形成,单独的某个和声材料也无法确立调性。古典调性核心即古典调性确立的标志是属七和弦到主和弦的进行。费蒂斯在蒙特威尔第的音乐中首次发现了属七和弦,他认为,“属七和弦是‘现代调性’中至关重要的音乐元素,……现代调性的起源时间大约是1600年[2]转引自托马斯·克里斯坦森.剑桥西方音乐理论发展史[M].任达敏,译.上海音乐出版社,2011:689.”。而查尔斯·罗森却是从另一个视角去看待调性,他在《古典风格》一书中指出:“调性是三和弦(它们基于自然泛音)的一种具有等级结构的安排。[3]查尔斯·罗森.古典风格[M].杨燕迪,译.华东师范大学出版社,2014:8.”对于调性现象的描述,前者关注的是和弦序进之间的功能关系,而后者则是将调性视为一种“主——从”的阶级关系。无论是哪一种观点,对调性的阐述总是与和声紧密联系在一起,也都体现出调性的中心性特征。

调性音乐最为重要的结构力要素是材料和调性。如果说材料的安排是一种前景体现,那么调性就是音乐背后的一种结构力控制。古典主义时期的调性逻辑具有清晰可辨的特征,属、主的进行一方面暗含了不协和到协和的进行(解决),另一方面也是明确调性的重要依据。在实际的音乐作品中,主音(主和弦)对于音乐结构占据着绝对的统治地位。它不仅仅体现在小型音乐结构诸如乐句、乐段的单一调性,在三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式等很多大型结构中也出现了首尾调性统一的特征,甚至在组曲、套曲等多乐章音乐结构中也有调性统一的逻辑安排。对于音乐中的这种调性逻辑,勋伯格认为:调性作为音乐统一的结构力,是基于“单调性”原则,即音乐作品自始至终只有一个调性中心,所有的离调和转调均被看作是调性中心的暂时偏离。勋伯格还在其《和声的结构功能》一书中采用“领域”一词表示这种“调性偏离”:

“领域的概念是产生于单调性原则的逻辑性的推论,根据这个原则,任何离调,无论它和主调的关系是直接的或间接的,是远的或近的,都被认为仍在主调之内。换言之,一首乐曲只有一个调性,凡以前认为是转调的部分只不过是领域,它是主调之内的和声对比。[4]勋伯格.和声的结构功能[M].茅于润,译.上海文艺出版社,1981:23.”

同样持有相同观点的还有华莱士·贝利和海因里希·申克,华莱士·贝利在《音乐的结构功能》一书中也提到关于调性的领域问题,他认为调性是分层次的,有主要调性和次要调性,而乐曲的形成实际是主要调性功能的延伸发展。申克的还原分析理论指出,从更广阔的层面看,每一个转调(离调)都能被理解为调性内部的“主音化”。申克尔还认为调性是分等级和层次的,乐曲首尾相统一的调性为主要调性(主调),其他所有转调和离调都属于次级调性并发生在主调内部。

综上所述,调性实际上是一系列音级围绕中心音(主音)进行的一种逻辑关系。调性的中心性是调性赖以生存的根本,失去它调性就不能再称之为调性,而围绕调中心的逻辑关系则不然,在不同的历史时期呈现出不同的特点,传统和声中即为功能进行的逻辑,而在功能消解的20世纪中则是一种更为开放的逻辑关系。从传统至20世纪这样一种逻辑关系的渐变实质上也是调性关系复杂化的变化过程,虽然调性的复杂化(即扩张)在调性建立之初就已经开始,但是这种复杂化的加速恰巧出现在施特劳斯所处的晚期浪漫主义时期。

与古典主义传统理性、自律、逻辑的和声观念所不同的是,浪漫主义音乐更强调情感的表达和宣泄,和声语言也频繁采用繁复、夸张、色彩性的描绘手法。在这种背景下,调性开始大幅度的扩张,自然音和声开始大量加入变音和外音并逐渐朝着半音化和声发展。随着浪漫主义文学对音乐的巨大影响,音乐在表现文学作品中丰富的戏剧性和情感诉求,也导致了原本清晰的调性和和声变得越来越不确定和纷繁芜杂。古典主义以主音(主和弦)为中心的调性的阶级观念也随着大量的离调以及变音和弦和外音和弦引入,导致主音对其他音级控制的减弱并逐渐分崩离析,同样,以属七和弦到主和弦上四度进行的调性确立的古典调性传统,在浪漫主义音乐中也被刻意避免、隐藏和去除。瓦格纳在《特里斯坦与伊索尔德》序曲中对主和弦的规避,就导致了调性的模糊不定,使人产生一种压抑、痛苦不堪的感官体验。

在瓦格纳的强势影响下,浪漫主义晚期的音乐在背离调性的道路上最终越走越远,调性的分崩离析直接导致了20世纪初无调性音乐的产生。这种语言变革形成的巨大反差、以及广阔的辐射面在音乐历史的发展上都是绝无仅有的。究其原因是由于无调性音乐对调性核心观念的颠覆,即对调中心的否认。在通向20世纪新音乐的道路上,古典调性观念的去除和留存,就如同诸多历史更迭现象一样呈现出“改革”和“革命”的两条道路:改革派坚守古典调性观念,在功能和声的基础上不断扩大调性范围;革命派则直接打破古典的调性观念,重塑新的调性观念,如泛调性、无调性等。

毫无疑问,施特劳斯在调性语言上是不折不扣的改革派,基于传统调性观念的他,又不甘于固守传统。施特劳斯对传统调性观念进行了扩展,主要体现在以下三个方面:1.去功能化,也可以视为功能的扩展和变化,即调性关系不仅限于主属关系、呈现出多元化的调性关系,调式交替除了同主音调之外,还包括同中音调以及其他间接的调式交替;2.去调性化,施特劳斯承认调性的中心性,且将中心性概念进一步扩大,但是施特劳斯的音乐不仅有明确的调中心,而且频繁转调通常会产生大量的调性中心,因此真正的调性中心却不复存在;3.多维度,调性不仅仅是单一的,它可以是多层次多维度的,就如同复合和弦一样,调性也应该存在着并行不悖的双层或多层调性,即复合调性。

通常,作曲家所呈现出来的调性状态与所要表现的乐曲内容是紧密相关的。无论是清晰明了的调性,还是模糊不清的暧昧的调性,再或者复合调性、无调性等都是为了表现乐曲的内容。施特劳斯的《莎乐美》和《埃莱克特拉》两部歌剧被公认为是其和声语言最为激进的作品,事实上与这两部歌剧的表现主义题材分不开。《查拉图斯特拉如是说》的双调性和声语言打破了单一调性的平面维度,使调性组织开始进入多层次的多维调性,与尼采笔下的“自然”与“人类意志”的辩证统一的关系是相辅相成的。

施特劳斯早期的创作以艺术歌曲和纯音乐形式的作品为主,显示出浪漫主义早、中期风格,调性和声语言较为清晰可辨。中期创作因受到亚历山大·里特言论的影响,创作体裁和音乐语言开始偏向李斯特和瓦格纳,音诗和歌剧等标题音乐占据了主导地位,在创作中他采用频繁转调、复合调性和功能扩大的和声语言,调性开始变得模糊不清,尤其是他的七部音诗和《莎乐美》、《埃莱克特拉》两部歌剧。总之,施特劳斯调性语言表现出以下特点:基于传统的多维度、多中心性和多样化。

二、施特劳斯的调性组织特征

调性组织结构是指作曲家在创作过程中对音乐作品的整体结构和各次级结构的调性安排,调性组织结构符合音乐的发展逻辑,对于乐曲结构的完整性和乐曲的表现力有着非常重要的作用。如果施特劳斯的调性观念是基于传统的突围,那么施特劳斯的调性布局是基于对功能边缘化的处理?还是在功能范围内的处理?本文认为,施特劳斯的调性组织结构是在功能调性的基础上对功能的扩充,遵循德奥功能原则是其调性规律,即便施特劳斯在诸多地方将调性多样化处理,然而并没有突破功能的范围。

调性和声语言与音乐主题材料共同承载了调性音乐的结构力,相对于千变万化的动机材料而言,调性和声语言似乎拥有更可靠和更有章可循的逻辑,尤其是调性对于乐曲结构力的控制。就如同贾达群在其《结构诗学》一书中的阐释:“在大多数调性音乐中,动机主题性的旋律给予调性、和声以向心状态的密切配合,并促使调性与和声功能关系作为形成音乐结构段落划分的主要结构力。[1]贾达群.结构诗学[M].上海音乐学院出版社,2009:109.”调性的核心概念是承认调中心的存在,调式内的其他各音级不可抗拒的对调中心存在着向心力,传统和声则是以属——主的功能性进行最为有力。

从更大层面上看,主要调性与其他次要调性(离调和转调)则是代表了一定的对比关系,这种对比显然存在于主调的背景之下,而这种关系也体现了音乐作品构成的核心原则:对立和统一。由于调性的结构力作用,当作曲家在构思作品的结构蓝图时,不可避免要对调性的谋篇布局进行考虑。古典主义音乐的调性布局在总体上凸显出一种主调明晰、各次级调性与主调形成等级化的功能性结构布局。浪漫主义音乐则不同,虽然延续了古典主义的调性传统,但逐渐朝着个性化、多样化、复杂化方向发展。

在调性与和声语言都极端复杂化的世纪之交,施特劳斯作为典型的晚期浪漫主义的作曲家,其调性组织将呈现出什么样的个性?究竟是偏向20世纪的复合调性、无调性,还是保留了更多传统调性结构的特征?这些均属于探究施特劳斯和声语言所亟待解决的问题。相对于歌剧的庞大复杂以及艺术歌曲的短小袖珍,笔者选择了结构适中的音诗作为研究对象,来探寻施特劳斯调性布局的特征。除此之外,音诗也标志着施特劳斯的创作进入成熟时期,他在大型管弦乐队作品中获得了世界级的声誉,而且音诗的创作在结构上具有一定的开拓性,调性和声语言上也日趋成熟,开始形成自身独特的风格特征。

(一)调性的标签化

浪漫主义标题音乐源自柏辽兹和李斯特之手,给乐曲和乐章加上标签式的标题,其初衷也是为了听者对作品内容的理解和正确把握,由此产生的固定乐思、主题变形等创作手法无疑也是服务于此种形式。瓦格纳虽不写作标题交响曲和交响诗体裁的作品,但是他在歌剧中所采用的大量具有标签式特性的“主导动机”,这与柏辽兹和李斯特相比有过之而无不及。

施特劳斯无论在音诗还是歌剧的创作中都受到前人的影响,他将这种标签式的创作手法大加发展,不仅在动机上采取标签式的处理,对于有着显著特点的和声也赋予其特殊的内涵和明确的指向性。例如在《梯尔的恶作剧》第二主题中的降低五音和七音的大小七和弦,由于其特殊的结构形式和在乐曲中的结构作用,被称为“梯尔和弦”;歌剧《莎乐美》中将莎乐美动机Ⅰ纵向叠加,形成一个在大三和弦的基础上,附加增4°音和大6°音的和弦,被称为“莎乐美”和弦等等;这些性格和弦通常具有独特的结构和个性的音响。与动机类似的是和声通过变形也能产生意想不到的表现效果,这不能不说是施特劳斯对于和声表现力的重视以及对和声语言的探索。

除和声以外,标签式的调性也是施特劳斯在塑造人物形象、表现矛盾冲突的有力手段。卡彭特博士在讨论调性结构与角色的调性分配时说:“显而易见的是,(调性)具有和动机一样的特征,每个角色或每组角色都拥有自身的调性区域。[1]转引自Jean-Michel Boulay, Monotonality and chromatic dualism in Richard Strauss's Salome, University of British Columbia,1992, p.36.”虽然调性的标签式手法并非施特劳斯首创,但将其广泛使用纳入到音诗和歌剧的结构构思中,并赋予一定的逻辑性和表现力却不多见。就如同标题音乐一样,早在浪漫主义之前就已经存在各种萌芽形式,但是真正将其作为一种创作手法系统运用的却要属柏辽兹和李斯特。

在施特劳斯的中期创作中,标签式的调性往往与调性的中心性紧密联系在一起。《英雄的生涯》通常被评论家们视为施特劳斯的自传式音诗,共由六个部分组成,其中第一、三、六部分的调性为bE大调,第一、二、四、六部分结束在bE大调上,全曲的起止调性以及在全曲中占据大量篇幅的调性也是bE大调。显然bE大调作为中心调性,起到了贯穿全曲的作用。除此之外,在重要的结构位置上英雄主题的调性均为bE大调,显然,bE大调被施特劳斯插上了英雄的标签。施特劳斯采用bE大调描写英雄,让人不由得将其与贝多芬的《英雄交响曲》关联在一起。施特劳斯确实有相关的言论证明了与《英雄交响曲》的联系:“鉴于我们的指挥家对贝多芬的《英雄》并不十分欢迎,因此,现在极少演奏这首曲子了,为了满足听众的迫切需要,我谱写了一首大型音诗,题为《英雄的生涯》(这首音诗中并没有葬礼进行曲,但是它采用的的确是降E大调,而且多处出现法国号,法国号无疑是英雄主义最好的表现形式了)……[2]Michael Kennedy.施特劳斯——音诗[M].黄家宁,译.花山文艺出版社,1999:77—78.”。这是施特劳斯写给出版商斯皮茨威格的信,从字里行间可以看出施特劳斯在创作这首作品时受贝多芬的某些影响,比如英雄的bE大调和圆号。

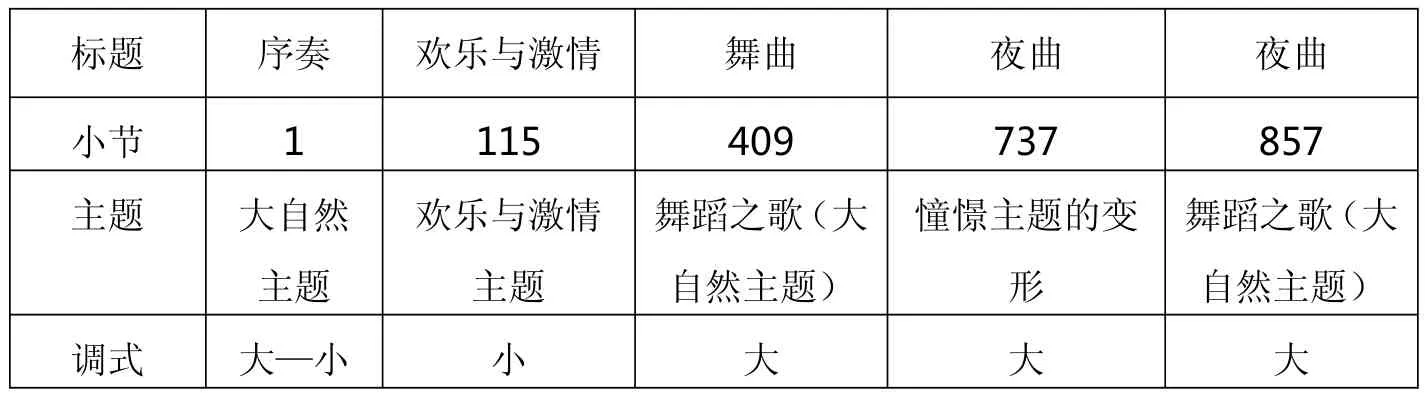

施特劳斯的调性布局不仅呈现出调性结构的中心性,还体现出核心人物之间的关系。对《查拉图斯特拉如是说》作调性考查,会发现C调和B调为全曲的一对核心调性,不仅分散在各个重要的结构位置上,有时甚至形成并置的复合调性形态。施特劳斯用C调表现大自然,B调表现人类,在乐曲中形成多次并置冲突之后,最后以B调在上,C调在下的复合形式结束,虽然施特劳斯与尼采对这一现象并未作出合理解释,但笔者认为无外乎下面两种情形:一则表现了尼采强调人的精神意志要凌驾于自然之上,另一方面则表现博大的胸襟、包容万物的自然与人类的共存。

除了在音诗中,施特劳斯在歌剧《莎乐美》中调性的标签性用法,是全面而带有结构性布局的。其主要原因在于施特劳斯标题式的写法,主导动机贯穿全曲,成为乐曲发展的重要材料;主导动机的调性占据主要地位,成为结构全曲的核心。具体表现为施特劳斯采用了#C和C这对相距半音关系的调性来刻画三位核心人物:即用#C调刻画莎乐美的主要形象,辅以中音调E调和下中音调A调作为扩展; C调代表约翰和希律王,不同的是约翰用的是C大调(也采用中音调bE调和下中音调bA调作为扩展),希律王登场时出现的是以C为中心的全音阶和声。全曲的主要矛盾冲突即发生在这三位重要的人物角色之间,因此施特劳斯用半音关系的C调和#C调进行对置以表现强烈的矛盾冲突。除此之外,还有代表希罗底的E大调、犹太人的d小调、蓄水池bE大调,甚至于死亡都有明确的调性c小调,当纳拉博特忍受不了莎乐美对约翰的爱意表达自杀身亡时,莎乐美的动机Ⅰ和动机Ⅱ均变成了c小调。

调性的标签式运用赋予了调性这一音高元素标题性,对于乐曲的结构统一和内容表现有着积极重要的作用。主题动机与调性的标签化和明确的可指性,是施特劳斯在音高技术上的个性化体现。

(二)调性组织的多样化

单一调性是指区别于复合调性和无调性的传统调性形式[1]刘康华在<和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的扩展>一文将传统的调性形式称为“单一调性”,其目的是为了区分复合调性等其他调性形式.。由于施特劳斯的创作已经开始涉及到复合调性,甚至出现了12音的萌芽形态,所以在对其调性布局进行探究时需作必要区分。传统交响诗自诞生起就与奏鸣曲式的结构原则密切关联,施特劳斯试图打破这种潜在的联系,不以奏鸣曲式作为音诗创作的主导结构是其在曲式选择上的重要决定。他在给彪罗的信中写道:

在f小调交响曲(1884)之后,我感到在我希望传达给听众的音诗内容与古典作家们作为遗产留给我们的奏鸣曲快板形式之间的矛盾越来越大。在贝多芬的作品中,音乐内容与奏鸣曲式完全吻合,他使这种曲式达到了至高至善的境地。如果作者想要创作一部在情绪和结构上统一的艺术作品,并竭力使这部作品留给听众鲜明的印象,那么他打算说出来的一切都应当以鲜明的形象在其心灵的窗口面前通过。这只有在富于诗意的构思条件才有可能,而不取决于这种构思是否有一个标题,并与音乐贴切与否。我认为对每一种新题材都需要创造一种与之相适应的形式,这种创作方法才是真正富有艺术性的。[2]艾·克劳泽.理查·施特劳斯交响诗的标题[J].姜志高,译.音乐艺术,1993,(2):59.

施特劳斯奉行“每一种新题材都需要创造出一种新形式与之相适应”的创作理念似乎是不太可能,但作曲家对于结构形式与乐曲表现之间密切的关联性却深信不疑。施特劳斯七首音诗的曲式结构大体上可以分为以下几种:其一、以奏鸣曲式为原则的结构形式,如《唐璜》(1888)、《麦克白》(1889)、《死与净化》(1889)和《查拉图斯特拉如是说》(1896);然后是以变奏曲式为结构原则的《唐吉坷德》(1897)和以回旋曲式写成的《梯尔的恶作剧》(1895)。在所有的音诗中,施特劳斯《英雄的生涯》(1898)的结构最为特殊和自由,它并未采用业已存在的任何曲式结构,而是依据内容情节的发展自由构思曲式结构。

由此可见,施特劳斯对于结构深层次的理解与其恪守的标题性息息相关,音诗无论作为其取得成功的重要领域,还是作为标题音乐的代表性体裁,都体现出施特劳斯对于结构的深刻认识。作为结构乐曲的另一重要因素——调性在其乐曲中到底呈现出什么样的状态和布局特点呢?

1.以传统四、五度调关系为框架的功能扩展

施特劳斯在创作早期几部音诗时,无一例外的都采用了奏鸣曲式。如《死与净化》即采用的自由的奏鸣曲式,包含一个长大的引子部分和尾声部分,再现部较短。

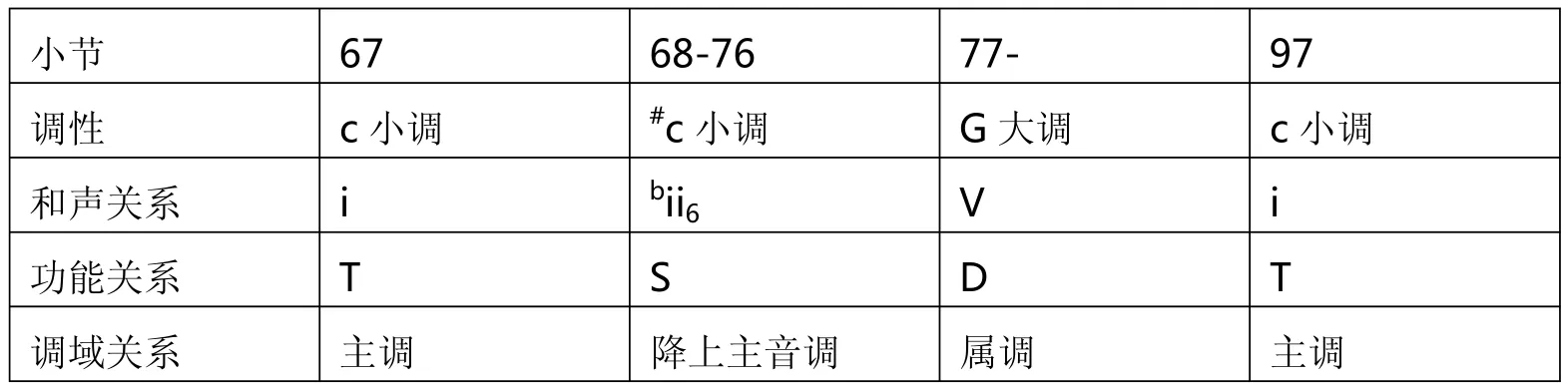

传统奏鸣曲式中呈示部的调性关系通常为五度关系,即主部与副部之间为主属关系。《死与净化》呈示部的调性呈现出功能式的调性布局:c—#c—G—c,以c小调为主调,通过#c小调转到副调G大调,主副部调性关系呈传统的主属关系。但是,值得特别关注的是,I—bii6—V—I的调性关系在整体上呈现出古典和声T—S—D—T的功能进行,而bii6与V之间的三全音关系又体现出功能扩展的和声语言特征,bii6与i和弦同构,而bii又与#i级等音变换,c小调转入其高位调#c小调是通过平行和声加上等音变换的转调也说明了施特劳斯对功能扩展语言的使用情况。

表1-1.《死与净化》整体结构示意图

表1-2.《死与净化》呈示部调性示意图

2.以三度调关系为中心的功能扩展

创作于1888年的《唐璜》取材于匈牙利诗人尼科莱斯·莱瑙的同名诗歌,描写了唐璜在青春的热情下,不断追求女性,在遭到多次拒绝后心灰意冷,与敌人决斗时被敌人杀死。《唐璜》是标志着施特劳斯音乐风格走向成熟的第一部作品。就其结构而言目前学术界尚存争议,有“自由的奏鸣曲式结构(省略副部)[1]钱亦平.世界著名交响诗欣赏[M].上海音乐出版社,1989:106.”,亦有“自由的回旋曲式结构[2]Edward Wright Murphy:Harmony and Tonality in the Large Orchestral Works of Richard Strauss, Indiana University,Ph.D. 1964, p.11.”。还有将两种观点融合在一起的“自由的奏鸣曲式与回旋曲式的乐曲”。笔者更倾向于钱亦平先生的观点,该曲具有典型的奏鸣曲式特征。根据对音乐材料和调性的分析可以发现,以E调为核心的统一调性是乐曲在调性上的重要结构力要素。除此之外,E调的中音调G多次出现在音诗中,三度调关系是该作品调性布局的重要特点。在呈示部Ⅰ中,调性E-(G)-E-(#G)-bB-B-E又呈现出I—bV—V—I的关系,其中bV——I之间的三全音关系是V——I的四度关系的扩展,结合E——G的三度调性布局关系,体现出以功能进行为基础的功能扩展的和声语言特征。

表1-3.《唐璜》整体结构示意图

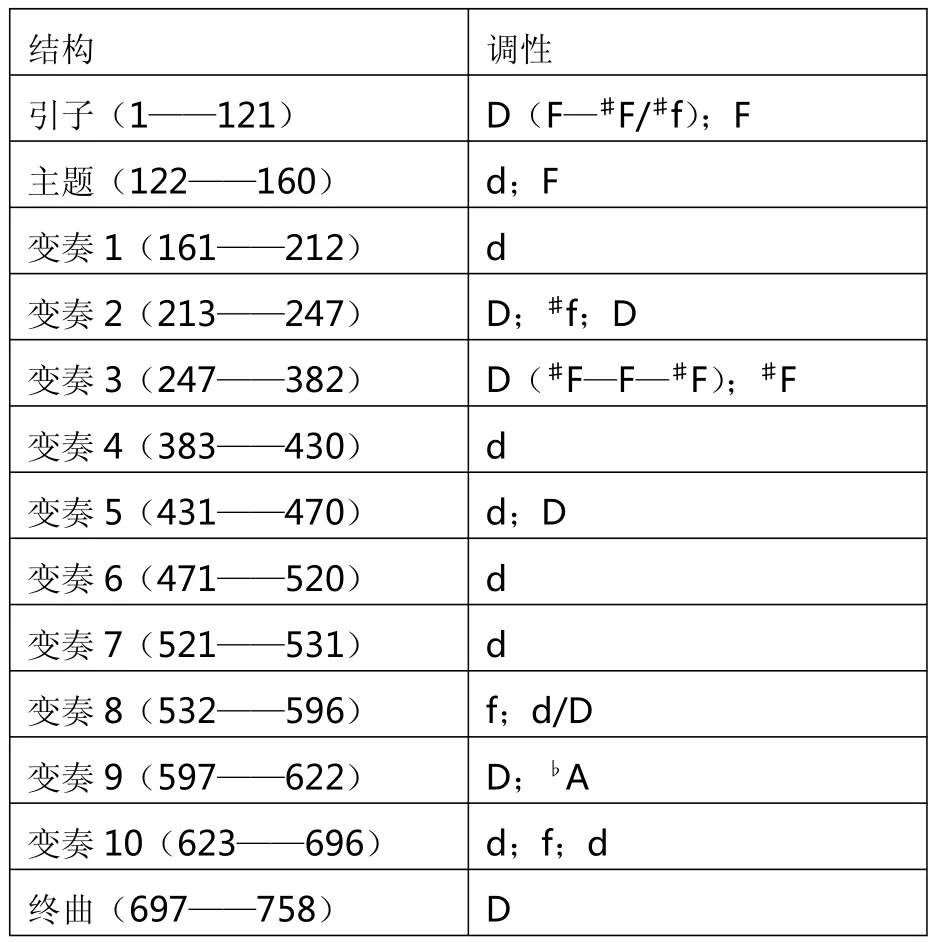

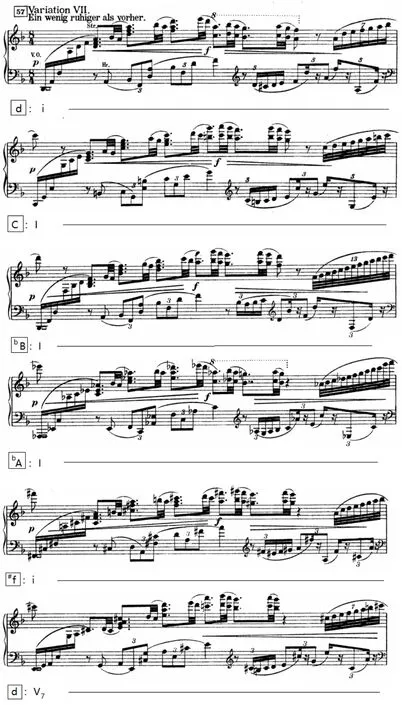

《唐吉坷德》以三度调关系为主体,同时呈现出调性化的特征。该作品是施特劳斯唯一使用“变奏曲式”写成的音诗,作曲家曾在乐谱上注明“大管弦乐的,以骑士性格为主题的幻想变奏曲[3]音乐之友社编.理查·施特劳斯[M].林胜仪,译.台北美乐出版社,2000:68.”。全曲主要分为引子、主题、10个变奏以及终曲四大部分,描写了唐吉坷德阅读小说陷入成为骑士的幻想中,带着仆人一起经历多次冒险,最后回到现实中平静的死去的故事。施特劳斯将唐吉坷德冒险故事用一个个小小的变奏来表达,其中使用了许多音画式的描绘手法,丹尼斯·杰勒德·王尔德称:“《唐吉坷德》可能比施特劳斯之前的任何一部音诗都具有更细致的描写音乐以外的事物。[4]Denis Gerard Wilde, Melodic Process in the Tone Poems of Richard Strauss, p.288.”例如变奏Ⅱ对于羊群的描绘,变奏Ⅶ对于风的描绘等等。

统一调性是该作品的重要结构力要素之一,该音诗段落较多,结构较为零碎,统一在以D为中心的调性关系上。除此之外,调性还呈现出三度(中音)关系的调性布局特点,即d/D—F/f和d/D—#F/#f的布局。由于同主音调转换频繁,调性化特征明显,所以此处的调性表述可以不用考虑是大调或小调。三度调性关系通常被认为是色彩性较强,功能性较弱,因此,施特劳斯采用了具有浪漫主义特点的色彩性弱功能调性布局。

表1-4.《唐吉坷德》调性结构示意图

3.以全音阶为框架的功能扩展

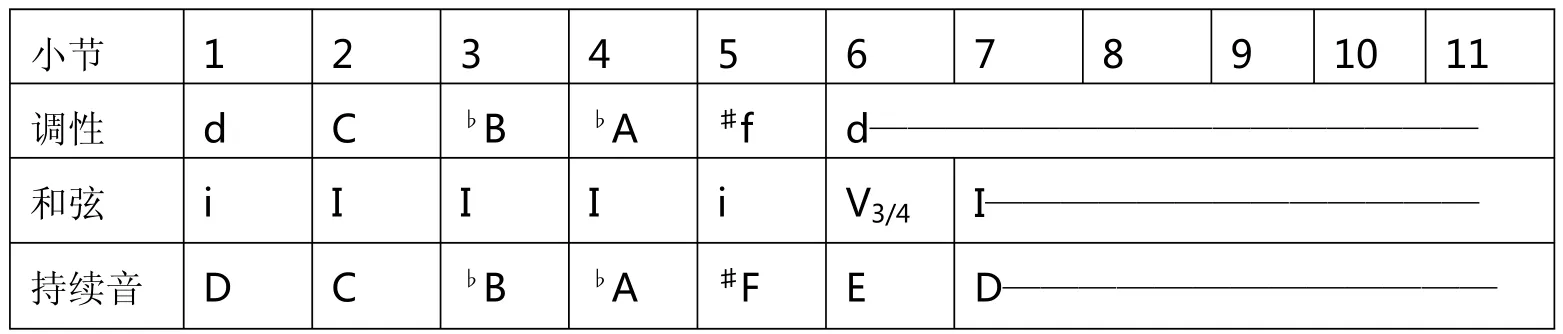

传统的调性观念中二度关系被理解为重属调关系,是较为常见的近关系调性。施特劳斯对二度关系的使用却与传统背道而驰,在《唐吉坷德》变奏Ⅶ——“御风而行”中,施特劳斯采用了连续大二度向下进行构成的全音阶调性布局,体现出施特劳斯将全音阶的调式思维用在调性的布局上。该变奏描写了唐吉坷德被捉弄,以为自己骑着神马在天上飞行。织体上连续的附点节奏像是神马的晃动,快速的音阶经过句像是风的呼啸,然而,低音区的持续音,实际上是暗示了唐吉坷德先生只是在地上并未飞起来。

表1-5.《唐吉坷德》变奏Ⅶ的调性和声图示

该部分为8/4拍子,共11小节,首尾调性相同,均为d小调,属于统一调性。乐曲的调性布局呈全音下行的特点,依次是:d小调—C大调—bB大调—bA大调—#f小调—d小调,连续的大二度下行形成了全音阶,只缺少一个E调。根据分析,乐曲的陈述基本上都是主和弦及其分解形式,所有调性的下方都有主音的持续,只有第6小节例外,持续的低音是d小调的Ⅱ音E,另外该小节的和弦也不是E调主和弦而是属七和弦,其原因有二点:第一,为了使低音声部的持续音保持连续下行的全音音阶,需要一个E音(调性中缺少E,但是低音声部的持续音却并没有缺少E音,从第1小节到第7小节,低音持续音构成了连续下行的全音音阶,分别为:D—C—bB—bA—#F—E—D);另外,为了平衡乐曲前半部分持续的大二度进行带来的调性模糊化,用V7——I的功能性进行来强化主调d小调。

例1-1.《唐吉坷德》第514——519小节

如果按照传统调性的观念来分析,该例只有d小调是成立的(首尾调性统一,第6、7小节V7——I的进行),其他调性更像是一系列远关系和弦的衔接。但是按照新调性的观念将其称为一个个不同的调也无可厚非,笔者认为这种“调性和声化”或“和声调性化”也正是晚期浪漫主义音乐的特点。

(三)调性组织的多维度

调性的多维度是指在纵向上两个或两个以上不同的调同时结合在一起,相对于传统的单一调性,这一调性形式呈现出多层次、多维度的特征,通常被称为复合调性或多调性。结合在一起的两个调在横向音高上分别有着守调的特征,而在纵向结合上则会出现较多偶然的碰撞,复合调性是调性思维复杂化的结果,主要出现在19世纪末和20世纪初的相关作曲家的作品中。

施特劳斯在创作中主要以单一调性为主,积极探索复合调性技术,在《查拉图斯特拉如是说》中施特劳斯为了表现内容的需要,开始尝试使用复合调性。他用C调代表大自然,用B调代表人类,相隔小二度的关系体现出人和自然存在着尖锐的矛盾,在乐曲的发展过程中两个调性带有明确的象征性意义,既有“分门别类式”的各自陈述和发展,例如主——属的跳进分解式代表的大自然主题,在乐曲中多以C调进行陈述;又有并置陈述体现矛盾对立,例如先后出现三次的复合调性纵向叠置和多次的横向并置。

表1-6. C调:代表大自然

表1-7. B调:代表人类

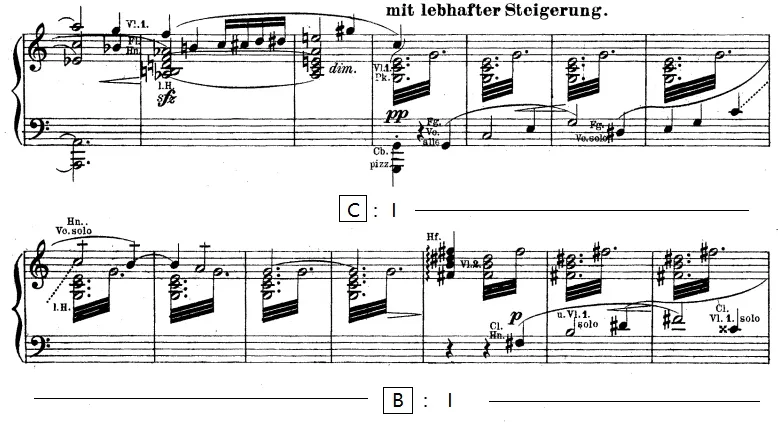

首先,纵向叠置是该乐曲在调性上的一大特点,它标志着施特劳斯开始脱离单一调性的束缚,开始迈向复合调性。该复合调性的陈述具有固定的结构形式,代表大自然的C调在下,代表人类的B调在上,它反映了尼采的唯意志论观点,即人类的意志应该凌驾于自然之上。该纵向叠置形式在乐曲中一共出现了四次:除了第三次以外,C调均以大自然主题陈于下方声部,而B调主要以伴奏式和声形态陈于上方声部。第三次下方声部的C音持续并非明确的C调,但是上方声部B调的憧憬主题以及此种结合方式的上下文经验,在一定程度上可以说明复合调性的存在。

表1-8. B/C双调性叠置

其次,横向并置也很有特色,例如“关于科学”部分,这是本曲最值得玩味的部分,首先它来自一个赋格主题,从主题形态来看,可以将其视为来源于“大自然的主题”,短短4个小节的主题就包含了12个半音,调性关系模糊不清。主题的第1和第2小节分别呈示了c调和b调的主——属分解形式,按照乐曲开始部分的“大自然主题”,可以判断这里分别暗示了c调和b调。除此之外,下例在《查拉图斯特拉如是说》第682——695小节形成单一调性层面的调性对置。代表人类的憧憬主题分别在C大调和B大调上展开,主题形态经过节奏扩大的发展。

例1-2.《查拉图斯特拉如是说》第682——695小节

最后,值得一提的还有施特劳斯在《查拉图斯特拉如是说》中有意淡化调式功能,强调调性化特征。以乐曲开始部分的“大自然主题”为例,主——属上行分解的陈述中由于缺乏中音,致使大、小调式模糊不清,紧接着同主音大小调式的中音并置使用,使大——小调式随意变换,可以看出施特劳斯有意使用调式色彩的变换带来和声丰富的表现力。除此之外,乐曲中还出现了多次C和B调的大、小调式变化,因此,施特劳斯在贯彻其复合调性象征性意义时,有意淡化了调式的功能。

结 论

综上,施特劳斯的创作仍然是以调性的方式为主,以传统的功能调性布局作为基础,发展个性化的基于功能扩展的调性布局。其功能扩展的方式呈现出多样化的特征,破除了传统的五度调性框架,取而代之以三度关系、全音阶调性关系、半音和三全音关系。除此之外,调性的标签化赋予了调性标题化的特性,不仅突出调性元素的个性,同时也与主导动机共同形成乐曲的结构力,这一标题音乐的思维从主导动机辐射到和声、调性。最后,复合调性是施特劳斯在调性探索中重要的一环,其实验意义超越了单一调性任何复杂的技术,从此多维的调性思维被建立起来。

与其他浪漫主义德奥作曲家不同的是,施特劳斯是德奥标题音乐的代表性人物,他继承了新德意志乐派的创作理念和技术特征。施特劳斯的调性布局呈现出多样化的特征,一方面体现出作曲家调性扩张的创作思维,另一方面也说明施特劳斯的调性布局并不拘泥于某一种固定的形式和规则,而是根据乐曲内容量身定做,从而达到内容与形式的完美统一。

——以利盖蒂的部分音乐作品为例