青海地区汉、藏族青年18F-FDG PET/CT棕色脂肪显像差异性及高原适应机制分析※

张轶凡,白振忠,格日力,常 荣,刘 寿 ,宋 康,杨燕青,祁 岗

(1.青海省人民医院;2.青海大学高原医学研究中心;3.青海-犹他高原医学联合重点实验室;4.青海大学医学院公共卫生系 青海 西宁 810001)

藏族具有良好抵抗高原缺氧、寒冷等极端环境的高原适应性表现,并且具有遗传学基础[1,2]。近来流行病调查发现,肥胖等代谢性疾病的发病率随居住海拔高度升高而显著性降低[3],并且高原藏族人群移居低海拔后代谢性疾病发病率明显增高[4],但原因不明。棕色脂肪(Brown adipose tissue,BAT)是一种特殊的脂肪组织,它在寒冷刺激下能够大量摄取葡萄糖并发生非颤栗性产热,对机体维持体温、调节能量平衡具有重要意义[5]。本课题组研究发现,高原动物在受寒冷刺激后棕色脂肪含量显著性提高[6]。

PET/CT(Positron Emission Computed Tomography,正电子发射断层显像技术)通过给予受检者静脉注射低辐射剂量的放射性示踪药物,能够在活体水平反映细胞对示踪药物的摄取、浓聚情况。18F-FDG(18F-Fluorodeoxyglucose,氟代脱氧葡萄糖)是由放射性原子18F取代葡萄糖2位羟基后产生的葡萄糖类似物,静脉注射18F-FDG后,在葡萄糖转运蛋白的帮助下通过细胞膜进入细胞,能够反映细胞对葡萄糖的摄取和浓聚情况,是目前PET/CT显像最常应用的放射性示踪药物之一。应用18F-FDG的PET/CT显像也是目前唯一能够在活体精准检测棕色脂肪活性的技术。

我们以18F-FDG为示踪剂进行PET-CT扫描,对比青海地区汉、藏两族青年人受寒冷刺激活化后棕色脂肪组织对18F-FDG摄取的标准化摄取值(SUV,standard uptake value)和棕色脂肪体积,初步探讨藏族人具有较低的代谢性疾病发病率的高原适应机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料

汉、藏族青年健康者各10名,其中汉族男性5名,女性5名,年龄36.80±5.43岁,藏族男性6名,女性4名,年龄31.90±6.54岁,两组受检者之间一般情况均无差异。常规PET/CT全身显像无18F-FDG异常浓聚灶,常规显像后7日在寒冷条件下再次行全身PET/CT显像。本研究经本院伦理委员会批准,所有受检者均签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 棕色脂肪18F-FDG PET/CT显像

20名受检者检查前空腹6 h。利用西门子医用回旋加速器生产正电子示踪剂18F。再经过放化合成系统,将18F原子标记到葡萄糖上生成18F-FDG,测定放化纯度(>95%)。所有受检者静脉注射显像剂18F-FDG(3.7 MBq/kg),采用Siemens Biograph 64mCT型PET/CT进行两次全身断层显像。第一次显像:受检者于注射18F-FDG前后在室温25 ℃候诊室安静休息60 min,并饮用温开水1000 mL。首先行CT扫描,矩阵512×512,自颅底至股骨中段。 随后进行同机PET图像采集,矩阵168×168,5~7个床位。图像重建采用有序子集最大期望值法(OSEM,Ordered Subsets Expectation Maximization)。第二次PET/CT显像:受检者于注射显像剂前、后在室外候诊区(约4℃)安静休息60 min,并饮用冰水1000 mL。其余显像条件均相同。

所得影像图像及数据由两名富有经验的放射学及核医学医师用Software Ture D软件处理,并进行综合分析。符合以下条件者视为棕色脂肪:①在棕色脂肪常见区域(颈部、锁骨上下、肩胛间区、脊柱旁、肾周等)脂肪组织内(CT值范围-250~50HU)出现直径大于4 mm的FDG浓聚灶。②浓聚灶的FDG摄取SUVmax≥2.0[7]。在符合上述条件的18F-FDG浓聚灶中取最大层面勾画ROI,分别多次测量SUVmax并取最大值。软件自动勾画上述区域内符合条件的浓聚灶并计算体积。

1.2.2 其他相关指标测定

测量腰围、臀围,并计算腰臀比。采用清华同方BCA-1C体脂检测仪测量体脂含量。空腹采集静脉血,采用罗氏Cobas8000全自动生化分析仪测定相关生化指标。

1.2.3 统计学处理

2 结果

2.1 寒冷刺激后棕色脂肪活性及含量对比

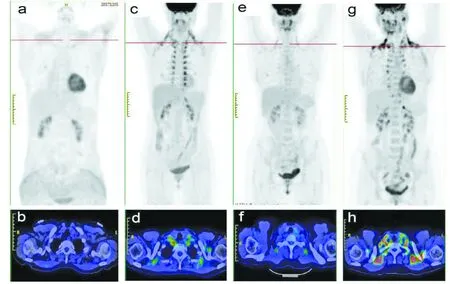

25 ℃条件下,对比汉、藏两族棕色脂肪区域SUVmax,两民族棕色脂肪SUVmax无差异(P>0.05)。4 ℃条件下,两民族棕色脂肪SUVmax、SUVmax变化值及体积差异均有统计学意义(P<0.05)(表1、图1)。

Table 1Comparison of brown adipose PET/CT before and after cold stimulation in Han and

a:汉族常规MIP图;b:汉族常规PET/CT断层图;c:汉族寒冷刺激下MIP图;d:汉族寒冷刺激下PET/CT断层图;e:藏族常规MIP图;f:藏族常规PET/CT断层图;g:藏族寒冷刺激下MIP图;h:藏族寒冷刺激下PET/CT断层图

图1汉藏族寒冷刺激前后棕色脂肪PET/CT、MIP(最大密度投影)及断层图像示意图

Figure1BrownfatPET/CT,MIPandtomographicimagesbeforeandaftercoldstimulationinHanandTibetan

2.2 寒冷刺激后棕色脂肪活化程度及体积的影响因素

20例受检者在寒冷刺激前后,其肩胛间区、脊柱旁等棕色脂肪富集区SUVmax均不同程度增高。为分析棕色脂肪对葡萄糖的摄取情况与哪些因素有关,分别将两民族受检者寒冷刺激前后棕色脂肪PET/CT显像情况与各指标进行相关性分析。发现汉族受检者受寒冷刺激后PET/CT棕色脂肪FDG摄取增高幅度最大标准化摄取值△SUVmax与体重指数、体脂含量、HDL-C水平呈负相关,藏族受检者△SUVmax与体重指数、体脂含量呈负相关,相关差异均有统计学意义(P<0.05)。而棕色脂肪体积仅在藏族受检者中表现出与体重指数和腰臀比相关,与其余指标无关(图2)。

图2汉、藏族棕色脂肪标准化摄取值SUVmax、体积与各指标的相关性散点图

Figure2CorrelationStudyofBATSUVmaxandvolumewiththegeneralparametersinTibetan

3 讨论

棕色脂肪组织受交感神经支配,含有丰富的血管,细胞内有多个小的脂滴以及大量线粒体,其主要作用是通过位于线粒体内膜上的解偶联蛋白1(uncoupling protein1,UCP1)介导呼吸链的质子泄漏而发生非颤栗性产热,大量摄取并消耗葡萄糖以维持体温和能量平衡[8,9]。我们的研究通过对比汉、藏两族BAT摄取FDG的能力及体积,首次发现藏族BAT活化能力及体积均高于汉族。且所有受检者BAT的FDG标准化摄取值△SUVmax均与体重指数、体脂含量呈负相关,但相关程度存在差异[10-12]。

藏族长期生活在世界第三极的青藏高原。因此,对高寒的自然环境有了良好适应,并发生了自然选择,这在以往的研究中得以证实,例如Simonson和Ge等报道,藏族人的EPAS1、PPARA等基因上存在特殊正选[1]。其中,过氧化物酶体增殖物激活受体(peroxisome proliferator activated receptors,PPARs)在脂肪生成、脂质代谢和胰岛素敏感性调节等过程中起关键作用[13]。PPARs蛋白能够作用于脂肪细胞线粒体,并通过上调棕色化的关键基因PRDM16、PGC-1α、UCP-1的表达促进白色脂肪棕色化,这是棕色脂肪活化的重要分子机制之一[14]。而PPARα作为PPARs家族中的重要成员,其遗传多态性可能在藏族人群脂肪组织棕色化中扮演重要角色,但其详细的作用机制还有待于进一步的研究阐明。

本研究由于条件限制,无法取得受检者脂肪组织用以验证,但是有关这一结论的证据已在舍尔巴人的代谢适应机制中得以证实[15]。

有学者认为,在低氧环境中,低氧诱导因子诱导下游血管内皮生成因子(VEGF)的表达是寒冷刺激棕色脂肪增高的分子机制之一[16]。VEGF可进一步促进白色脂肪棕色化及其相关的UCP1和PGC-1α的表达。敲除小鼠的VEGF的特异性基因或者使用VEGF抑制剂后发现由环境改变生成的棕色脂肪消退[17]。该途径也可能是藏族受检者棕色脂肪活性与体积较高的原因。

另外,长期的寒冷刺激能够使交感神经末梢释放儿茶酚胺,激活脂肪细胞膜上的β3肾上腺素能受体,通过Gs-cAMP-PKA途径使BAT摄取大量葡萄糖和游离脂肪酸进入线粒体氧化激活UCP 1产热,并使体内棕色脂肪保持活化状态[9]。因此藏族受检者体内存在较多的活化棕色脂肪,能够快速产热以充分适应高原寒冷的气候。

综上所述,藏族受检者棕色脂肪活性和体积高于汉族可能是藏族具有较强高原适应力的生理基础之一。