百年筑就金字塔

——20世纪以来书法学科建制回眸

⊙ 毛万宝

书法学科建制的真正实现,是在20世纪60年代,但其思想早在20世纪初就出现了。1918年4月15日,国立北京美术专科学校成立,特邀时任北京大学校长的蔡元培发表演讲,蔡元培明确提出,希望美术学校“于经费扩张之时增设书法专科”,这当然是个非常难得的书法学科建制思想,假如真的变为现实的话,那20世纪的书法发展状况肯定会是另一种情形:至少我们会看到更多的科班出身的书法专业人才(无论搞书法理论还是搞书法创作),会看到书法在高等教育中的应有位置。然而,事实却是令人非常失望的,“增设书法专科”直至新中国成立之前依然停留于演讲词当中。

中华人民共和国成立之后,由于面临的是一穷二白、百废待兴的局面,整个高等教育都只能缓慢地发展着。这时,当然也难以顾上“增设书法专科”,尽管从1959年起,南京艺术学院、华东师范大学、南京师范大学、复旦大学、中央美术学院、浙江美术学院等高校都开设过书法课程。“增设书法专科”真正变成现实,却缘于时任浙江美术学院院长的潘天寿在1962年的一次呼吁。

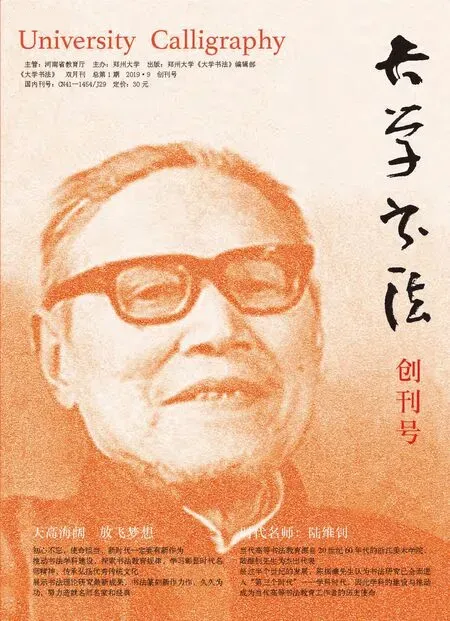

经文化部批准,1963年暑期前,浙江美术学院第一个书法专业,也是新中国教育史上第一个书法专业—浙江美术学院国画系书法刻印科正式设立。该专业建制为五年制大学本科,陆维钊任学科主任。

1979年,浙江美术学院受文化部委托,培养书法篆刻硕士研究生,复由陆维钊主其事。导师有沙孟海、诸乐三,刘江、章祖安为讲师。在全国范围内招生,最后录取5名,同年9月入学,1981年暑期毕业。这是新中国第一届书法篆刻硕士研究生,在教育史上亦属首创。接着,1987、1989、1992、1996、1999年又相继招收五届硕士研究生入学,毕业人数达14名之多。1993年,浙江美术学院改名中国美术学院。1996年招收首届书法篆刻博士研究生3名,章祖安为首任博士生导师。其后,1999年和2000年又招收了两届博士研究生,毕业者先后为3名。

除书法硕士研究生和书法博士研究生建制之外,浙江美术学院还于1985年恢复书法本科建制,同年9月,7名本科生入学,学制改为四年。本科隔年招生,至1999年毕业本科生57名。

进入80年代之后,除浙江美术学院的书法教育有上述从本科到硕士、博士的完整建制之外,其他不同类型高校也有相应的努力及其可喜成果。

南京艺术学院1982年开始招收书法硕士研究生,连续数届,导师为陈大羽等人,而首届研究生黄惇、徐利明毕业后留校,从90年代又开始分别招收书法硕士研究生和书法博士研究生。除此之外,该校还自1988年开始招收书法大专生、本科生,任课教师有季伏昆、黄惇、徐利明和胡华令等人。

中央美术学院的本科招生也始于80年代初期。后来,王镛又于中国画系建书法工作室,兼招进修生与本科生。

天津大学王学仲艺术研究所于1985年成立后,即着手培养书法(还有美术)硕士研究生,至90年代末毕业人数已有十余人。

首都师范大学(原北京师范学院)1985年在教育系设立成人书法艺术大专专修班,1987年转归成人教育学院管理;1991年,开始招收书法硕士研究生;1993年,设立全国首家“美术学专业书法艺术教育方向”博士点,欧阳中石亦成为全国首位书法博士生导师,1995年开始招收书法博士研究生;1994年,成人教育学院增设成人书法专业续本科班,并招收首批学员三十余人。在欧阳中石的倡议下,成立中国书法文化研究所;1998年,设立艺术学(书法艺术教育)博士后项目。

西南师范大学1987年开始招收书法硕士研究生,导师为徐无闻。

南京师范大学艺术系从1960年起,即在美术专科中设立书法课程(“文革”间有数年中断);1985年,开始招收书法硕士研究生,导师为尉天池;1988年,开始招收书法本科生。

吉林大学古籍研究所1994年开始招收书法硕士研究生和书法博士研究生,丛文俊任导师。

通过上述简略叙述,我们不难看到,到20世纪末,我国的书法学科建制在整体上已进入完备阶段:从大专到本科、从硕士研究生到博士后项目,都有了,这是何等了不起的高等教育之壮观啊!不仅如此,进入21世纪以来,短短的几年时间内,更有北京大学成立书法艺术研究所(2003年),并于次年招收书法硕士研究生;更有全国第一所本科建制的兰亭书法艺术学院成立并正常招生(2006年起,校址浙江绍兴兰亭),2008年教育部还同意兰亭书法艺术学院的请求,设置“书法学”专业,这对书法学科建制来说,当然也具有里程碑的意义。

就具体院校而言,中国美术学院的学科建制时间最早,它在20世纪60年代初就有了书法本科,且招生两届,如果不是“文革”期间的中断,可以想见,将至少会有八届的书法本科生从该校毕业走向社会,从而大大提升我国书法艺术的整体发展水平。这一愿望虽化为泡影,但1979年受文化部委托又招收了5名硕士研究生,开全国范围内培养书法硕士研究生之先河。这5名硕士研究生毕业后,很快便成为我国书法领域的中坚力量,或以创作胜,或以理论胜,或以组织胜,或以教育胜,或兼跨创作、理论、组织与教育中2—3项不等。他们后来几乎都成了书法硕导与书法博导,甚至是书法博士后项目的指导老师,反过来又为书法的学科建制立下汗马功劳。至于1985年恢复的书法本科招生、1996年开始的书法博士研究生招生,亦从两个端点将书法的学科建制推向完备化。所憾者该校直到目前尚未申请到书法博士后流动站的设立。但在同一座城市—杭州,书法博士后项目倒被浙江大学中国艺术研究所获得。当然,这件事的发生已是21世纪之初了。因此,以整体上的完备化来看中国美术学院的书法学科建制,正好是一低一高,低者,书法专科也;高者,书法博士后项目也。

与中国美术学院相比,首都师范大学的学科建制最为完备,它有大专、有本科,也有硕士研究生、博士研究生,更有博士后。可在本科、硕士生的招收与培养上,时间都晚得多:前者晚三十一年,后者晚十二年。只有博士点设立早两年,但实际招生仅提前一年。比较的结果显示,中国美术学院的学科建制完备化,用了近四十年;而首都师范大学的学科建制完备化,算上大专之起点(1985),也不过十多年。如果不以大专为起点,则所用时间只有将近九年,这样的高速度、快节奏,让人有理由怀疑它的“自然生长”性。至少,它的师资力量就无法被社会所认可。我们相信学科带头人欧阳中石教授的德高望重、学富五车,但仅凭他一个人的“知名度”(内含实力的知名度),就能把首都师范大学的学科建制一一转化为实实在在的书法教育成果吗?对此,也许有人会反驳:目前首都师大的书法教师队伍,有专职、有兼职,强大得很!但我们想指出的是,专职教师中,欧阳中石可与中国美院的刘江、章祖安两人齐名,但余者谁能同中国美院的祝遂之、王冬龄和陈振濂等人相比(无论理论还是创作)?至于兼职教师,那其实是不能算数的,充其量可不定期请他们到校作个专题讲座,要论“辅导”时间绝对保证不了。这样,首都师大在书法学科建制方面便得失兼而有之:得者体现于高度完备化,一个学校就成了全国高校之缩影;失者则体现于建制速度过快,师资力量滞后。但愿不久的将来,我们能看到首都师大的中国书法文化研究院(即原中国书法文化研究所),真正崛起一批享有高“知名度”的书法硕导与博导来。

20世纪下半叶书法学科建制的完备化,不仅对书法本身产生了重大影响,而且还对我国的高等艺术教育产生了重大影响。

首先,学科建制有力回击了“书法非艺术”的观点。由于文化语境的改变,20世纪初在高层知识分子中,绝大部分都认为“书法非艺术”,至于郑振铎《哭佩弦》(1948年《文讯》第9卷第3期)一文所记,1933年梁宗岱家宴关于书法是否可列为艺术的讨论中,他和冯友兰所坚持的“非艺术”、朱自清所坚持的半个赞同“非艺术”,都不过是世纪初看法的一个自然延续而已。对此,今人陈平原认为:“这也难怪,‘书法’与‘传统中国’紧密联系在一起,在祈求变革的热血青年看来,起码不是当务之急。连日后成为大书法家的台静农,当年在北大求学时,也是‘耽悦新知,视书艺为玩物丧志’。”事实上,直到80年代初,也不时听到一些高级知识分子感叹:“书法也是艺术?不过写写字而已!”为了回击这种“非艺术”的观点,我们的书法美学已作出了很大努力,可这些,仍然不足以堵住“非艺术”人群之口:“你说书法是艺术,可我们的学科建制中为什么看不到书法的踪影呢?”现在,书法的学科建制有了,而且还如此完备,“非艺术”的观点在某些高级知识分子中也许尚存一二,但没有“市场”却毫无疑义。学科建制以超乎书法美学呼吁的事实存在,宣告了书法是一门当之无愧的艺术!

其次,学科建制为书法的高层次发展提供了人才保证,也为书法的可持续发展提供了人才保证。在废除科举制度之前,书法人才是靠科举制度“发现”或“培养”的,因参加科举考试者每人都得书法上过关,书法上过不了关,其他学问再好,也不会被朝廷录用。这样,被科举选中的文人,同时也就成了一位合格的高层次的书法家。当然,要在书法史上留名,还得经过历史的一次又一次筛选。可到了20世纪初,科举制度被废除,绝大多数的读书人都不再把书法作为必备修养,只埋头攻读那些新知识、新学问,由此,书法失去了在高层次发展之可能。当然,这不是说高级知识分子中就没人搞书法,而是说,高级知识分子中搞书法的人太少了,少到屈指可数,否则,60年代初潘天寿的呼吁又怎能引起有识之士的强烈共鸣。说实在的,书法作为一件“雅”事,民间可以做,但审美层次上了台阶,也就是说,如果不进行高层次的“专业培训”,一任人们凭着爱好去做,那书法永远只能是一门“卡拉OK艺术”,既无层次可言,亦保证不了可持续发展。所以,书法要想获得高层次与可持续发展,就必须通过高等教育的学科建制,来培养一批又一批的书法专业人才。值得庆幸的是,这一理想,终于在20世纪下半叶特别是最后二十年中实现了。

最后,学科建制使得我国新时期的高等书法艺术教育更加完善,也更加民族化了。从20世纪初废除科举之日起,我国的高等艺术教育便全盘“他化”了,先是照搬日本模式,再是照搬欧美模式,1949年以后又长期照搬苏联模式,总之,看别人“眼色”行事,别人设置的科目我们一定设置,别人没有的我们也不能有。在这种情况下,书法当然也就不可占高等教育科目配置的一席之地。60年代之初浙江美术学院书法本科建制的实施,可算一大特例也。适应书法学科建制走向完备化的文化环境,直到70年代末才逐渐形成,这是因为召开于1978年的党的十一届三中全会确立了改革开放的大政方针,一边敞开国门向外国先进的东西学习,一边又高度重视起我们的民族文化。对中国艺术来说,绘画、音乐、舞蹈、影视、文学等艺术固然重要,但尤其重要的是书法艺术。我们不说书法是“最高级的艺术”(沈尹默语),也不说书法是“中国文化核心的核心”(熊秉明语),单就人们普遍认同的“中国音乐衰落,而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术”(宗白华)一语,就足以令人忽视书法不得。

正因为如此,我国高等艺术教育从70年代末开始,将书法纳入完备的学科建制当中,既使自身走向了完善,更使自身凸显了民族特色。也正因为如此,我国20世纪的高等艺术教育,才拥有了自己的独特之个性!

然而,学科建制完备化之后,书法又面临着如何尽快改变基础教育薄弱的问题。目前,除个别省市中小学坚持每周开设一至两节书法课外,绝大多数中小学都没有开设书法课。中小学不开设书法课,仅靠校外极其有限的零星培训,那是无法让高等院校招生时加以挑选的。我们看到,有相当部分报考书法硕士和书法博士并最终被录取者,书法类的知识竟少得可怜,创作方面有的甚至连书法基本功都没过关,他们考上书法硕士或博士,凭赖的主要知识却是书法以外的外语、政治与中文等。试想,这样的书法硕士与书法博士毕业后,究竟能在多大程度上为书法的发展作出自己的贡献?还有一种情况就是,很多考入书法本科的学生,除具备一定临摹功力外,书法其他相关知识几乎都等于零,从而使得本科教育还要承担基础教育的补课工作,而这样,岂不是对本科时间的挤占与对本科资源的浪费?但如果全国各地中小学都把书法的基础教育抓起来,那么,我们的书法高等专业就会拥有源源不断的高质量选拔对象与培养对象,我们的书法学科建制金字塔就会呈现出更加璀璨的辉煌!

注释:

[1]陈平原.大学何为[M].北京:大学出版社,2006.

[2]张韬.20世纪中国高等书法教育史[M].郑州:河南美术出版社,2019.

[3]现代书法论文选[C]//上海:上海书画出版社,1980.

[4]熊秉明.熊秉明文集[C]//卷3.上海:文汇出版社,1999.

[5]宗白华.宗白华全集[C]//卷2.安徽:安徽教育出版社,1994.

[6]祝遂之.高等书法教育四十年—中国美术学院书法专业史料集[G]//杭州:中国美术学院出版社,2003.

[7]祝遂之.国际高等书法教育论坛论文集[C]//杭州:中国美术学院出版社,2003.

[8]高等书法教育学科建设与发展国际研讨会论文集[C]//北京:文物出版社,2005.