叶培贵专访

⊙ 本刊记者

问:您作为全国首届书法博士,备受瞩目,当时,媒体跟踪报道,社会广泛关注,如今二十多年过去了,您还记得当时的情形吗?

答:谢谢您提醒!说来惭愧,这个“首届”,对我个人来讲什么也说明不了,纯粹是时间让我踩上了那个点,之前、之后比我优秀的多得很,只是他们时间上不凑巧。但这件事对书法教育有一定的意义—标志着书法高等教育迈上了一个新台阶。我记得当时《人民日报》《光明日报》等主要媒体都有报道,高度肯定书法博士教育对于弘扬民族文化的意义。作为幸运者,我是颇沾了一些光的,不能不铭感于心。欧阳中石先生曾说:“这个博士点虽然落在首师大,但基础却是很多前辈打下的。”这是事实,如果没有浙江美院1963年的本科教育、1979年的硕士教育的筚路蓝缕之功,以及1979年之后全国范围内不断蓬勃发展的书法研究生教育,也就不会有1993年首师大的这个博士点,当然我也就不会有这个幸运。因此,我们更应该记得的,是这个学科一步一步走到博士教育的过程,第一个博士点落在哪里,第一批博士是谁,倒反而是不重要的。

问:您博士毕业后留校,在大学从事书法教育工作,请您谈谈综合类院校与艺术类院校在书法人才培养与课程设置方面存在哪些不同?

答:严格说,首都师范大学不是综合类大学,而是师范类大学,但它的学科兼有文理,目标也是研究型师范大学,所以有一些综合类大学的特点。我没有系统研究过这个问题,因此谈的很可能不对。通常认为艺术类院校更注重艺术本身,而综合类院校更注重文化。我觉得人们这么讲的时候,“艺术”偏指实践,“文化”偏指理论。但不管是哪个意思,都需要注意,两类院校之间,只有“偏重”而没有“偏废”,特别是在教师的主观意图上。我知道浙美(中国美术学院)一直很重视文化课程,比如诗词题跋、信札写作等,因为专业的开创者如潘公天寿、陆公维钊、沙公孟海等,全都是一等一的艺术与文史兼综的耆宿。反过来,最初在综合大学里开设书法专业的先生们,也都是这样,比如西南师大的徐无闻先生。两类院校之间早先的一些差异,其实更多地源于两个客观因素:第一是学科归属。艺术院校学科归属比较确定,就在艺术学里,而综合大学(和师范大学)则花样繁多,有归属哲学、美学的,有归属文献学的,有归属文字学的,有归属历史学的,不一而足,课程设置必然要尊重所属学科的大局;第二是学校的宏观学术资源的支撑与影响,这一点不待多说,学校的性质决定了学术资源布局的差异。

问:不少高校开设书法专业本科,也有部分院校招收书法硕士、博士研究生。请您谈谈书法本科、硕士、博士的区别与联系?

答:如果只考虑理论层面,则这个跟其他学科的本、硕、博似乎并无差别,三种学历层次反应的是研究能力不断提高的过程。本科所求是通识,掌握本学科最基本的知识和技能;硕士则要求能够独立探索和解决一些问题;博士阶段,则应该为某一领域做出一定的开创性研究做准备。这些差异至少会反映在论文上。但书法有一个实践问题,到硕士阶段,艺术院校有实践类硕士,综合院校有专业型硕士(也是偏重实践的),这就很难说硕士一定比本科能力更强、水平更高,而只能说他接受过更多时间的专业训练。博士阶段,据我所知,国际上是没有实践类的博士的;国内有实践类博士,但中央美院实行双导师制,理论导师指导研究,要求达到一般理论博士的水平。

问:您所在的首都师范大学,好像没有开设书法专业本科,这是出于怎样的考虑?

答:首师大有书法的本科教育,但设在继续教育学院。书法院目前不办本科,有一些客观原因。欧阳先生最初在教育系工作,博士点申请下来后,学校调他到中文系,成立“中国书法艺术研究所”,曾经在中文系招过两届书法本科生,但要求兼学中文,学生毕业后可以教语文,也可以教书法。1998年独立为直属于学校的“中国书法文化研究所”后,这个班就停办了。2005年研究所改建为“中国书法文化研究院”时,曾经考虑过招收本科,直接建立“中国书法文化学院”,但最终没有那么做。据我了解,主要的考虑有两方面:一方面,首都师范大学是北京市属高校,本科教育以培养北京地区基础教育师资为主要任务,那时候中小学开设书法课不是常态,师资需求太少;另一方面,博士教育开办不久,仍需完善,不宜分散精力。现在首师大有一个初等教育学院,也提出过开办书法本科的计划,但还没有实施。

问:书法专业本科、硕士、博士的就业前景如何?请您结合实际谈一谈。

答:这个情况很复杂,我的了解也很有限,只能粗略说一说。传统讲就业,指的是进入体制内的单位。从这个角度看,大体上可以说,本科生目前不确定因素较多,好消息是书法进课堂需要大量师资。据了解,一个中部省份,如果按每所学校一名专职书法教师配备,缺口达45万左右。国家弘扬民族优秀传统文化的大战略也需要人才。但从目前看,编制有限,大规模进入体制还比较难。但是,现在社会的文教需求量较大,自主择业的机会不少,据我了解,很多没有进入体制就业的学生,自己创业,做得也很好。硕士、博士就业,地区差异较大,北、上、广等特大城市竞争激烈,但是不少位于二三线城市的高校需要人才。总体上,我是看好的。

问:不少书法专业毕业生选择教师这个职业,作为一名书法教师,您认为他们应该对自己如何定位,尤其是作为一名中小学书法教师,应该做好哪些工作?

答:放眼书法史,从广义上讲,绝大多数从业者所能做到的最高境界,就是一个“承传者”,能够开宗立派、改变书法史大进程的,总是极少数。“承传者”是什么?就是教师。职业教师最重要的专业技能定位就在“承”“传”这两个字上。“承”得越到位,“传”就越靠谱。或说,那艺术所讲的“创造性”在哪里?“承传”并不否定“创造性”,“承”的过程中完全可能涌现出大师,开创新的局面,所以“承传”往高度讲,是不封顶的。但是中小学老师有所不同,中小学阶段有中小学阶段的教育目标、理念、方法,不能揠苗助长,也就不宜过早树立过高的“艺术”目标。要理解并做到这一点,目前最好的办法,是深入学习教育部2013年1月颁布的《中小学书法教育指导纲要》,这是当前实施中小学书法教育的具有课标性质的文件。这份文件讲了中小学书法教育的四个基本理念,其中第一条是“面向全体,让每一个学生写好汉字”,这是科学而务实的。

问:今年两会上,有一位政协委员提出要取消美术实践类博士,这涉及到书法专业。另一位政协委员提出要将古汉语纳入中国书画硕士、博士入学考试语言类选项中,这也涉及到书法,您怎么看这两个提案?

答:前面提到过实践类博士的问题。实践类博士的产生,与我国大学的某些评价制度有关。有一段时间,博士生导师所享受的待遇高于一般教授和硕士生导师,这就难免造成学院内实践家的地位低于理论家的窘况,这是就个人来讲;博士点数量往往是校际比较的一个重要评价指标,这就难免造成以实践为主的专业艺术院校排名吃亏的窘况,这是就机构的角度来讲。在评价制度难以改变的情况下,为减少这种不公平,只好先争取设立实践类博士点。前文也已提到,相关学校也没有完全置学术规律于不顾,比如中央美院的理论实践双导师制;没有实行双导师制的不少学校,对实践类博士的学术论文的要求也仍是比较高的。基于上述情况,简单取消恐怕不是办法,而需要进一步协调各种关系。

古汉语纳入中国书画硕士、博士考试,本来是题中应有之义,首都师范大学书法学术型硕士入学考试的科目之一是“古代汉语与古代文学”。不过,仅谈到古代汉语其实是不够的。学习中国书画,还必须加强传统文史的学习。这个问题,其实与前面谈到的艺术类院校与综合性院校的问题相关。中国书画是中国文化历史中长出来的,不学习传统文史,必定难以深入中国书画。不独硕士、博士为然,真正有志于在书法上有所建树的,都是如此。中国书法家协会在第十一届国展时提出“植根传统,鼓励创新,艺文兼备,多样包容”的十六字方针,其中的“艺文兼备”的“文”,或即着眼于此。

问:除此之外,书法进课堂尤其是书法进中小学课堂也是两会的热点,您认为书法进中小学课堂当前最需要解决的问题是什么?

答:这一轮书法进课堂,始于2011年教育部基教二司的一份通知,2013年教育部颁布《中小学书法教育指导纲要》,2014年教育部审查通过小学3-6年级的11套指定教材,并且由财政部买单免费下发,标志着书法成为国家课程(至少是小学3-6年级)。一定意义上讲,这一举措,具有迎接新时代的意味,说明民族复兴的历史进程,走到了全面推进文化建设、提高文化软实力、切实增强民族文化自信的新阶段。为什么这么说?书法在传统文化里总体地位并不高,唐人说是“六博之上,文章之下”,我们的教育部门却能关注及此,可见其走向深入的迫切心情。但是毕竟自1905年废除科举后,书法就再也没有系统地在教育里存续过,即便在国家领导的文艺事业体系内,也是从1981年中国书法家协会成立才算重新开始的。客观讲,困难是无处不在的。表面上看,目前最需要解决的问题是师资队伍严重不足,因此中国书协、教育部国培计划等,一直在努力培训教师。但是我认为,更深层次的问题,是我们的学术准备不足。我们编出教材、制定了《纲要》,但严格说,其科学性都还没有经受过教育实践的检验,总体上仍然处在探索阶段。其中存在的沟沟坎坎,我们并不充分了解,当然也就无法预知是否可能造成负面影响。因此,我觉得当下最需要解决的,是集中一批真正对书法以及中小学教育有研究基础的人才,切实跟踪教学实践,及时反思教训,总结经验,不断优化我们的理念及实施方案。

问:社会对书法专业研究生期望值很高,也存在着一些非议,比如认为书法专业研究生写字水平不高。您如何看待这个问题?

答:写字水平高低,是个复杂话题。

首先,受教育程度并不必然决定艺术水准。艺术天分不高但考试能力强的学生,有时比天分高但不会考试的学生,更有机会进入研究生阶段的学习。就这一点来说,考试方式有进一步改革的必要。

其次,研究生有理论型和实践型之分。因时间、精力分配等原因,理论型的有可能在实践上短期内存在欠缺,但是假以时日,理论素养有可能反过来极大地助力他的实践成长。

第三,艺术水平的进展存在个体差异。大器晚成者难以在学业完成之际就崭露头角,需要时间的等待。

第四,艺术道路的选择也可能在一定时期内影响到艺术水准的展现。有的道路需要耗费更长时间的探索,同第三种情况一样,这也需要耐心。

问:高校书法教育事业要进一步发展,还有哪些问题需要解决?

答:最重要的问题,是学科地位的问题。书法学科目前属于艺术门类下“美术学一级学科”的“特设二级学科”,这一地位,导致它难以获得充分圆满的机制体制的支持,比如无法设立独立的“书法一级学科博士点”,也不容易设立较有自主性的独立的“院系”,学术项目申请、评审过程中常常要面对不必要的竞争等等,这就必然大大制约书法人才培养体系、书法学术研究体系等的建构。可喜的是,从国家层面已经引起重视,业界也对这个问题提上日程。

另一个重要问题,与中小学书法教育一样,高等书法教育也需要更加深入地反省近30年走过的历程,解决一些具有根本性意义的学科基础理论问题,比如传统书学的概念命题体系的梳理、各种办学模式之间如何优势互补等。还有一些更加具有基础意义的工作,比如更加可靠的大型资料数据库的建设。

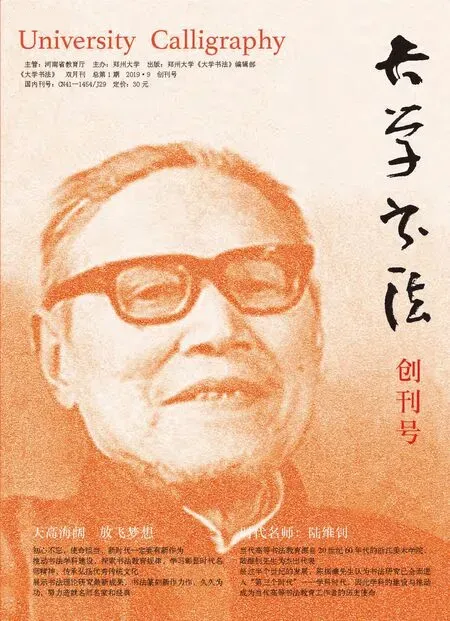

问:今年的书法专业大学生已经陆续开始报到,这次访谈将发表于《大学书法》创刊号,会有不少读者,您对在校大学生想说些什么?

答:三句话:第一句,书法是好东西,值得你付出全部热情,它不会辜负你;第二句,现在是书法人的好时代,弘扬民族优秀文化的伟大使命在等你;第三句,书法要学,更要养,用你的心性、知识和历练,所以要努力,但也不要急。