从任月山《凫鹥图》看中国绘画的季节与时空观

□孙泰 华东师范大学

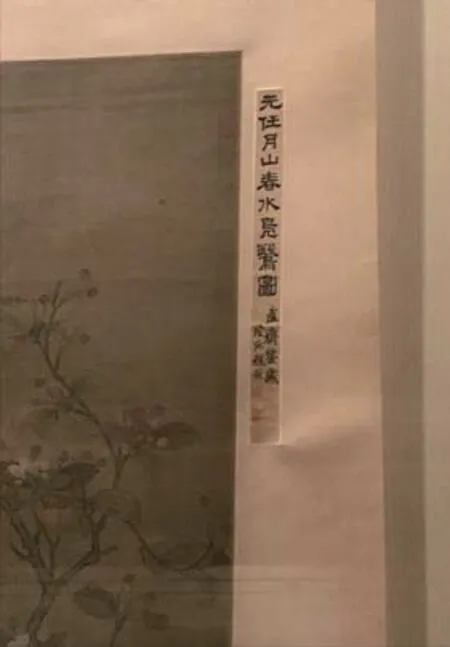

现藏于上海博物馆的任月山《秋水凫鹥图》(如图1),裱画纸上陆恢题跋却是“春水凫鹥图”(如图2),定名方面存在不一致。对于此画的表述,上海博物馆做得非常详细:此图描绘了双鸭湖边戏水的场景。画面中,右上方数只鸟栖息于斜出的海棠枝头,左下方一鸭于湖畔梳羽,一鸭于湖中嬉戏,湖畔竹菊生长,画面整体充满生机。

图1

图2

海棠分为春海棠与秋海棠,菊花也分为秋菊与春菊,雏菊即为春菊的一种。因此,仅从画面植物判断季节,可能会产生错觉。虽然一般自然规律是菊花开放在秋天,雪中不会出现热带植物。但偏偏唐代王维画了《雪中芭蕉》,元曲《窦娥冤》是用“六月飞雪”形容窦娥的冤屈。这些看似矛盾的现象,实际上也有存在的可能。王维生活的年代距今一千多年,也许当时王维画下《雪中芭蕉》时,所在的地域气候适宜芭蕉生长,而芭蕉又是常绿植物,如此想来,此画并不违背现实。再说“六月飞雪”,从现代自然科学的角度理解,当夏季高空遇到较强的冷空气,就会产生这种奇特现象。既然全球气候存在一个不断变化的过程,不同地域在不同时期的气候又存在偶然性,想要从自然条件方面判断任月山《凫鹥图》中画的到底是春海棠还是秋海棠,是春菊还是秋菊,似乎很难得出一个准确的结论。那么,笔者将进一步从画家创作与观者感受方面来谈“春秋”问题。

从任月山《凫鹥图》来看,画家没有定画名,仅在创作完成后,于画上盖了两方印章。而在裱画纸上则有后人吴江陆恢的题跋。所谓“题跋”,清张式《画谭》有言:“题画须有映带之致,题与画相发,方不为羡文。乃是画中之画,画外之意。”换言之,后人在观赏绘画作品之后,以自身的理解、感受为作品命名,而命名又要无限接近于画家本意,虽然不可能完全契合。也许陆恢与收藏者庞元济从任月山《凫鹥图》读出了春意,故而题写“元任月山春水凫鹥图”。

对于“春水”的歌颂,唐朝有杜甫的“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”,宋代有苏轼的“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”。由此可见,春水的温度应和春花绽放,吸引了各方水鸟飞至水中嬉戏。这两句可能是最贴近任月山《凫鹥图》情境的诗句。关于“秋水”的诗句也有很多。唐朝李白有“南湖秋水夜无烟,耐可乘流直上天。且就洞庭赊月色,将船买酒白云边。”唐朝王昌龄也有“饮马渡秋水,水寒风似刀。”李白看到秋水,有“举杯邀明月”之举之境;塞外诗人王昌龄则是感叹秋水寒冷刺骨,如剑如刀,透露出沙场萧瑟。试想野鸭会不会在如此“秋水”中嬉戏,而描绘此番情景的绘画还能否“整体充满生机”呢?

关于王维画《雪中芭蕉》,林清玄早已整理出充分的正方、反方观点,并且表示不想争论“地理问题”,观众应该“真正触及画家作画的内心世界”“绘画不能光以写实写景观之,里面不可免的有抒情和寄意。”

由此可见,中国绘画是不讲究写实的。这里的“写实”,不仅仅是指绘画对象外形的逼真,还应当包括事理逻辑上符合客观实际。例如,西方绘画往往会将对象放置于相应的季节和时空中,而中国画家和观众向来擅长把握一幅绘画的寓意,而不注重用来表现寓意的景物是否符合客观现实,中国画的写意性也在此中展现出来。中国传统文化中,“春”象征着朝气、希望、生机;关于“秋”的含义有中秋团圆,其余则是萧瑟、凄凉之意。这幅花鸟画俨然已成为画家借物抒情、托物言志的载体,这种表达方式也拓展了此画的内涵。故而笔者认为“春水”意境下的水鸟嬉戏,相比于“秋水”的萧瑟,更有被中国文人谱写的可能性。因此,笔者建议上海博物馆将画名改为“春水凫鹥图”。

——胡可敏捐赠文房供石展将于 4 月 29 日在上海博物馆拉开帷幕 !