脉冲式注射连续股神经阻滞在全膝关节术后镇痛中的应用

王翔锋 刘 威 罗慧琴 卢 希 林 芩

(福建中医药大学附属人民医院麻醉科,福州 350004)

人工全膝关节置换术 (total knee arthroplasty,TKA) 术后常导致剧烈疼痛,约30%的病人有中度疼痛,60%有重度疼痛[1]。同时TKA术后需进行早期康复训练(如患肢的股四头肌收缩练习及持续被动运动等训练),但康复训练常伴有剧烈的疼痛和股四头肌痉挛,不仅会造成病人身心痛苦,甚至会影响到术后功能锻练以及假体关节的效果。

恒速式注射(constant speed injection, CPI)连续股神经阻滞(femoral nerve block, FNB)是TKA术后最常用的周围神经阻滞方法,镇痛效果满意,只作用于局部,对病人全身影响轻微,FNB尤其使用高浓度局麻药时,可能会伴有股四头肌肌力下降,影响早期功能锻练[2]。但也有研究表明低浓度、小剂量的局部麻醉药不但没有减少对股四头肌肌力的影响,反而降低了镇痛效果[3]。如何完善术后镇痛、并促进康复锻炼是急需解决的临床难题。

程控脉冲式注射 (programmed intermittent bolus,PIB) 是一种新型的给药模式,常用于硬膜外镇痛,研究提示,与CPI相比,PIB用于硬膜外镇痛效果更加完善,病人满意度提高,并且减少局麻药用量[4]。有关PIB用于神经阻滞镇痛的报道罕见。本研究首次采用PIB行连续神经阻滞术后镇痛,并与CPI作比较,研究二者的效果及不良反应的差异,探索合理的镇痛方式,现报道如下:

方 法

1.一般资料

选取在福建中医药大学附属人民医院接受全膝关节置换术(TKA)的病人60例,研究方案获得福建中医药大学附属人民医院医学科学研究伦理委员会批准(2011-021-02),所有病人均签署知情同意书。

纳入标准:①诊断为膝关节重度骨关节炎,接受单侧、初次TKA手术治疗病人;②年龄40~80岁;③体重指数 (body mass index, BMI)为20~40 kg/m2;④美国麻醉学会(American Society of Anesthesiologists, ASA) 分级I-II级;⑤ 计划采用椎管内麻醉。

排除标准:①对酰胺类局麻药和阿片类药物过敏者;②既往存在神经系统疾病或凝血功能异常病史者;③膝关节既往手术史者;④长期服用阿片类镇痛药物或酗酒者;⑤病人拒绝参加研究或研究过程中要求退出者;⑥精神、认知障碍,或不能完成疼痛数字分级法 (numeric pain rating scales, NRS) 镇痛评分者;⑦术后48 h内NRS≥7分,且给予补救措施无法改善疼痛者。入组病人借助随机数值表随机分成脉冲组(P组)、连续组(C组)每组30例。

2.麻醉及手术方法

椎管内麻醉:病人均接受蛛网膜下腔阻滞联合连续硬膜外麻醉,以1 %罗哌卡因 1.0~1.5 ml控制麻醉平面于T10-S5。手术开始后1.5 h,硬膜外给予2%利多卡因3 ml作为试验剂量,明确导管没有置入蛛网膜下腔后,每小时给予0.5%罗哌卡因5 ml至手术结束,随即拔除硬膜外导管。

所有手术由同一手术组完成,术中常规使用气囊止血带,压力为300~320 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa)。手术采用膝前正中切口,髌旁内侧入路。手术均使用美国史塞克公司的Scorpio假体,所有病人均未接受髌骨置换。

局部麻醉:安放假体前,在关节腔后方、侧方支持带及皮下组织注射局部麻醉药物,药物配方为:0.5%罗哌卡因20 ml + 吗啡5 mg + 肾上腺素0.1 mg。

3.镇痛方法

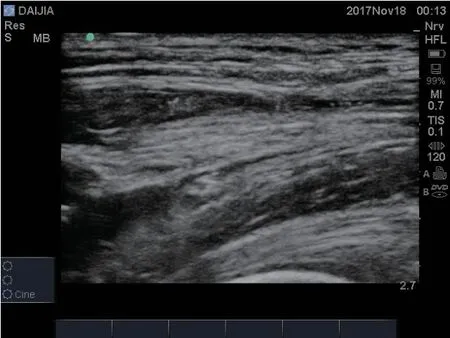

所有病人均由同一医师使用超声引导技术完成神经定位和导管放置。手术结束且距离最后一次硬膜外给药至少半小时后,病人取仰卧位,常规消毒铺巾。在患侧腹股沟下2~3 cm处与腹股沟韧带平行方向放置6~13 MHz线阵超声探头,进行横向扫描获得清晰的股神经横切面图像后(见图1),以探头外侧1cm处为进针点,使用穿刺针(0.7 ×80 TWLB),沿探头长轴平面内进针。当针尖穿透髂筋膜到达股神经外侧缘时,开始注射0.25%罗哌卡因1~2 ml,以水分离技术[1]逐渐向股神经下方进针,边进针边注药直至针尖抵达股神经内侧缘,共在股神经下方注药5~10 ml。退出穿刺针至股神经外侧缘,同样以水分离技术阻滞股神经上方(见图2),扩展神经上间隙,共注药5~10 ml。调整超声探头位置,把股神经置于超声图像中央,缓慢旋转探头90°,观察股神经图像逐渐由短轴转变成长轴,固定探头,可观察到类似“三明治”的股神经长轴图像(见图3),神经上下层均为局麻药覆盖的液性暗区。用贝朗连续神经阻滞穿刺针,在神经长轴平面内由足侧向头侧穿刺进针,穿刺针与神经长轴呈30°,针尖抵达神经表面时,退出针芯,置入神经阻滞导管,注射局麻药1~3 ml,确定导管位于神经旁,回抽无血,留置导管长度4~6 cm,导管尾段向头侧掉头,在皮下隧道潜行4~6 cm,固定于髂前上棘内侧附近皮肤,后接脉冲镇痛泵(爱朋ZZB-I-300)。

图1 股神经短轴平面图像

图2 股神经阻滞后短轴平面图像

图3 股神经阻滞后长轴平面图像

两组给药方案:注入首次剂量0.17%罗哌卡因 + 0.2 μg/ml枸椽酸舒芬太尼10 ml。连续组(C组):首次剂量注入后即刻开始连续给药,脉冲剂量为0 ml,背景剂量6 ml/h,PCA量5 ml,锁定时间30 min;脉冲组(P组):首次剂量注入后60 min开始程控脉冲给药,脉冲剂量为6 ml/60 min,背景剂量为0 ml/h,PCA量5 ml,锁定时间30 min。

如镇痛效果差,视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS)评分≥7,每4 ~ 6 h予吗啡5 mg皮下注射。

4.观察指标

(1)镇痛效果:术前和术后6 h,12 h,24 h,36 h,48 h对静息痛进行评分,并在相同时间点记录运动疼痛NRS分值。疼痛评估由不参与麻醉的两位全职护士负责。

(2)股四头肌肌力评级:记录各时间点患肢股四头肌肌力,0分为完全瘫痪,1分为可收缩,2分为不能抗重力,3分为抗重力不抗阻力,4分为可抗弱阻力,5分为正常。

(3)由负责术后镇痛的护士记录病人膝关节主动的屈曲伸直角度,病人第1、2天步行的步数、摔倒次数。

(4)记录病人PCA按压次数、因疼痛而追加吗啡注射液的次数;并观察神经阻滞造成的不良反应:药物渗漏差、导管阻塞、导管脱出、穿刺点感染、神经损伤、局麻药中毒。

5.统计学分析

所有数据采用SPSS 19.0软件进行分析。正态分布的连续变量以均数±标准差(±SD)表示,组内比较采用重复测量方差分析,组间比较采用t检验;非正态分布的计量资料采用Mann Whitney U非参数检验;计数资料采用卡方检验,如有理论数T < 1或n< 40,则用Fisher' s确切概率法检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.两组病人的年龄、性别、体重、身高等临床特征差异无显著性 (P> 0.05)。

表1 两组病人一般情况比较(±SD)

表1 两组病人一般情况比较(±SD)

组别 性别 年 龄(岁)身 高(cm)男女体 重(kg)连续组(C组) 12 17 62.3±5.2 65.3±11.2 164.6±11.2脉冲组(P组) 13 16 63.8±4.8 66.5±10.7 162.1±13.2

2.疼痛VAS评分比较:术后6 h两组疼痛VAS评分差异无统计学意义,(P> 0.05);试验组在术后12 h、24 h、36 h、48 h 静息和运动时的疼痛VAS评分均显著低于对照组(P< 0.05,见表2)。

表2 两组术后不同状态时的疼痛 VAS评分比较(n = 29,±SD)

表2 两组术后不同状态时的疼痛 VAS评分比较(n = 29,±SD)

*P < 0.05,与对照组比较

组别 状态 术前 6 h 12 h 24 h 36 h 48 h连续组(C组)静息 4.5±1.6 1.6±1.5 2.9±1.9 3.2±1.9 2.7±1.8 2.6±1.6运动 6.8±2.1 2.5±1.7 3.8±2.1 4.0±2.2 3.7±2.0 3.5±1.6脉冲组(P组)静息 4.7±1.5 1.2±1.2 1.5±1.4* 1.7±1.5* 1.6±1.1* 1.2±1.3*运动 6.7±2.0 2.1±1.6 2.4±1.7* 3.1±1.8* 2.8±1.7* 2.5±1.8*

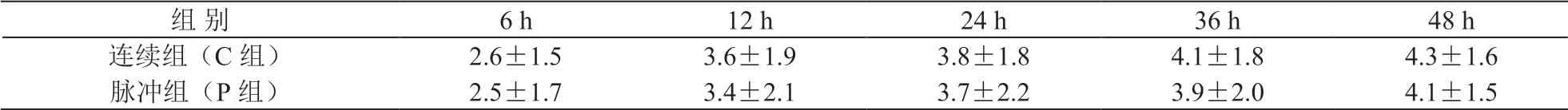

3.肌力评级比较 试验组在术后12 h、24 h、36 h、48 h的股四头肌肌力弱于对照组,差异无统计学意义(P> 0.05,见表3)。

表3 两组术后股四头肌肌力评级的比较(n = 29,±SD)

表3 两组术后股四头肌肌力评级的比较(n = 29,±SD)

组 别 6 h 12 h 24 h 36 h 48 h连续组(C组) 2.6±1.5 3.6±1.9 3.8±1.8 4.1±1.8 4.3±1.6脉冲组(P组) 2.5±1.7 3.4±2.1 3.7±2.2 3.9±2.0 4.1±1.5

4.脉冲组(P组)病人术后第1、2天步行的步数、主动弯曲度明显长于连续组(C组)(P< 0.05),摔倒次数、伸直度两组差异无统计学意义(P> 0.05,见表4)。

表4 两组病人术后恢复指标等的比较(n = 29,±SD)

表4 两组病人术后恢复指标等的比较(n = 29,±SD)

*P < 0.05,与对照组比较

指标 组别 术后第1天 术后第2天 指标 组别 术后第1天 术后第2天步行步数 C组 10±5 26±7 摔倒次数 C组 0.7±0.2 0.3±0.2 P组 18±4* 48±13* P组 0.6±0.3 0.2±0.1弯曲度(°) C组 65±9 80±11 PCA按压次数 C组 5.3±2.3 4.5±2.0 P组 72±12* 91±10* P组 2.7±1.3* 2.2±1.0*伸直度(°) C组 8±3 9±3 吗啡注射的人次数 C组 0.3±0.02 0.3±0.03 P组 9±2 10±4 P组 0.2±0.02 0.2±0.03

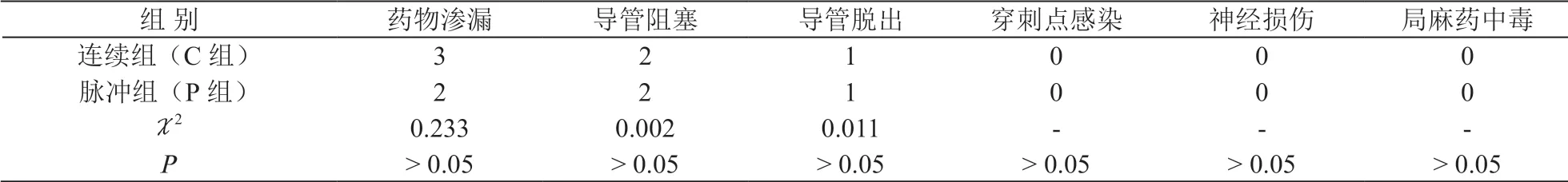

5.P组 PCA按压次数均显著少于对照组(P< 0.05),术后并发症如药物渗漏差异无统计学意义(P> 0.05),予纱布压迫处理后改善;两组各有1例发生导管阻塞,予生理盐水冲管并调整导管位置后改善;两组第2天均有1例导管脱出,予吗啡注射缓解疼痛;两组均未发生穿刺点感染、神经损伤、局麻药中毒(见表5)。

表5 两组病人并发症比较(n = 29)

讨 论

TKA的术后疼痛本质上是一种急性伤害感受性疼痛,手术造成的骨和软组织损伤、假体植入及术后早期功能锻炼都是其促成因素[5]。积极有效的围术期疼痛控制能缓解疼痛造成的紧张情绪,有利于病人积极参与术后早期功能锻炼,降低围术期并发症发生率,改善手术结果,提高病人满意度,是围术期治疗的重要组成部分[6]。

连续神经阻滞的过程中,神经阻滞效果取决于放置导管时导管头部与神经的位置[7]。本研究先选择超声引导下行股神经下方和上方阻滞,在股神经鞘内注满局麻药,扩展股神经鞘,超声影像可见到类似“三明治”的股神经长轴图像,然后在腹股沟韧带附近,于神经长轴平面内由足侧向头侧穿刺进针,完成神经定位和导管放置。该区域内股神经较集中,有利于阻滞股神经所有分支。置管后,导管向头侧掉头,在皮下隧道潜行4~6 cm,故导管不易移位、折叠。本研究中两组治疗后病人的静息痛和运动痛评分均小等于4分,为轻度疼痛,证明连续神经阻滞镇痛可有效的用于膝关节术后镇痛[8]。

PIB模式与CPI模式是连续神经阻滞膝关节镇痛的主要技术方法,其不同的给药模式对手术病人镇痛效果、康复结局产生不同的影响[9]。与CPI相比,PIB连续神经阻滞明显减少局麻药使用量的同时,有效降低术后病人的静息痛和运动痛的发生率、提高病人满意度,且满足膝关节术后镇痛的需要。本研究结果显示,疼痛VAS评分比较试验组在术后12 h、24 h、36 h、48 h 静息和运动时的疼痛VAS评分均显著低于对照组,表明间隔60分钟行股神经干脉冲给药,药物在神经鞘内分布更加均匀,与脊神经根接触更加紧密,阻滞范围更加广泛,与首剂镇痛效应紧密衔接,避免药物滞后出现镇痛“窗口期”,对疼痛有明显的抑制作用。PIB模式连续神经阻滞更适合用于膝关节术后镇痛。

研究报道局麻药罗哌卡因浓度低于0.17%运动阻滞轻微可安全用于神经阻滞镇痛[10]。本研究首次剂量采用0.2%罗哌卡因,泵注维持采用0.17 %罗哌卡因,浓度在安全范围。Capogna等[11]研究发现,与CEI (continuous epidural infusion)复合PCEA技术比较,PIEB复合PCEA技术可明显降低运动阻滞的发生率。尽管本研究试验组在术后12 h、24 h、36 h、48 h的股四头肌肌力弱于对照组,但无统计学差异。术后第1、2天步行的距离、主动弯曲度明显优于连续组(P< 0.05),分析认为, CPI模式时药液流出神经导管时,流速缓慢,药液可能在股神经旁流出不均,导致药液呈不均匀的圆球状扩散到股神经周围,容易出现导致单侧神经阻滞,甚至阻滞不全;由于PIB模式注射时压力高、速度快、药液在股神经分布均匀,故不容易出现运动神经阻滞。

P组 PCA按压次数均显著少于对照组(P< 0.05),术后并发症如药物渗漏差异无统计学意义(P> 0.05),予纱布压迫处理后改善;两组各有1例发生导管阻塞,予生理盐水冲管后改善;两组第2天均有1例导管脱出,予吗啡注射缓解疼痛;两组均未发生穿刺点感染、神经损伤、局麻药中毒。虽然PIB注射技术与CPI技术比较,镇痛效果确切对运动阻滞影响轻微,并发症少,但在临床应用中仍需注意以下问题:①开启PIB模式后,由于PIB模式输注压力高、速度快,因此严格控制药量与间隔时间,镇痛过程密切关注病人生命体征[12],股神经位于股静脉股动脉周围,置管后注意回抽预防导管注入血管内。②尽管对运动阻滞影响轻微,病人下床活动时,仍需小心谨慎。

综上所述,脉冲式注射连续神经阻滞用于膝关节术后镇痛,效果更加确切,病人满意度更高,是一种更合理的给药模式。目前PIB连续神经阻滞镇痛模式己经成为术后镇痛的热点,通过调整间隔时间,优化PIB镇痛模式还有待于进一步研究。