一个共同性外斜视家系基因突变研究

李永蓉,王 慧

(安徽省合肥市第二人民医院眼科 230011)

斜视是指由于各种原因所致眼外肌作用不平衡,眼位偏斜的一种眼科常见疾病,分为共同性斜视和非共同性斜视。在亚洲人口中,共同性外斜视最常见[1],影响儿童视力发育、双眼融合功能和立体视,目前发病原因尚未明确。共同性外斜视具有较高的遗传性,MATSUO等[2]报道,共同性外斜视遗传性表现为多种基因遗传,并有一些敏感的染色体位点。非共同性外斜视中的先天性眼外肌纤维化(CFEOM)是一种特殊的家族性遗传疾病,为单基因遗传。有研究发现共同性外斜视与非共同性外斜视CFEOM有相似的遗传基因突变可能性,ARIX基因突变与CFEOM2有关[3],最新研究发现 TUBB3基因、细胞形态TUBB2b基因与CFEOM3有关[4],本研究在共同性外斜视家系中同时检测ARIX、TUBB2b、TUBB3基因,探讨ARIX、TUBB2b、TUBB3基因在共同性外斜视遗传中的作用。

1 资料与方法

1.1一般资料 患者1,女,46岁;患者2,男,41岁。两例患者为同父母姐弟,2014年7月因共同性外斜视来本院行手术治疗。经追查发现一个完整共同性外斜视家系,患者母亲年轻时患有外斜视,已手术矫正。两例患者各有1名女儿患有共同性外斜视(隐斜),暂保守观察。所有患者及家系为健康人,均足月顺产,无低出生体质量、无吸氧史、无传染病史,排除家系其他疾病及遗传性疾病史。

1.2方法

1.2.1试验取材 本研究通过本院医学伦理委员会评估(批准号:201439),遵循赫尔辛基宣言,征求患者及家属同意并签署知情同意书后,抽取1名正常亲属外周静脉血,标记为1号,抽取4例患者外周静脉血,分别标记为2、3、4、5号。1、2、4号为亲姐弟3人,其中2、4号为共同性外斜视患者并行斜视矫正手术;3、5号分别为4、2号女儿,患有共同性外隐斜,暂不需治疗。5人间有血缘关系,采取标本送ARIX基因突变检查,并绘制家系图谱(图1)。另抽取其他3名无血缘关系健康人外周静脉血作为阴性对照,分别标记为6、7、8号,和上述5个标本一起送TUBB2b基因、TUBB3基因突变检查。所有标本采取后存放于-80 ℃的冰箱中保存,OMEGA试剂盒,PCR扩增引物由生工生物工程(上海)有限公司合成。

1.2.2试验方法 通过对家系患者外周血基因组DNA提取、引物合成及PCR扩增、纯化产物测序,进行该家系患者ARIX基因、TUBB2b基因及TUBB3基因与Genbank公布的基因正常序列比对。试验方法分为基因组DNA提取,引物设计及PCR扩增,测序3步进行。

1.2.2.1基因组DNA提取 外周血液DNA的提取:采用E.Z.N.A.®血液DNA微量提取试剂盒(Omega公司,美国),按照说明书提取DNA后测量基因组DNA的浓度和光密度(OD)值(Nanodrop 2000,Thermofish公司,美国)。提取的DNA取2 μL进行电泳检测。基因组DNAOD260/OD280值为1.72~2.01,浓度为40~75 ng/μL,1%琼脂糖凝胶电泳检测显示条带单一,基因组DNA于-80 ℃保存。

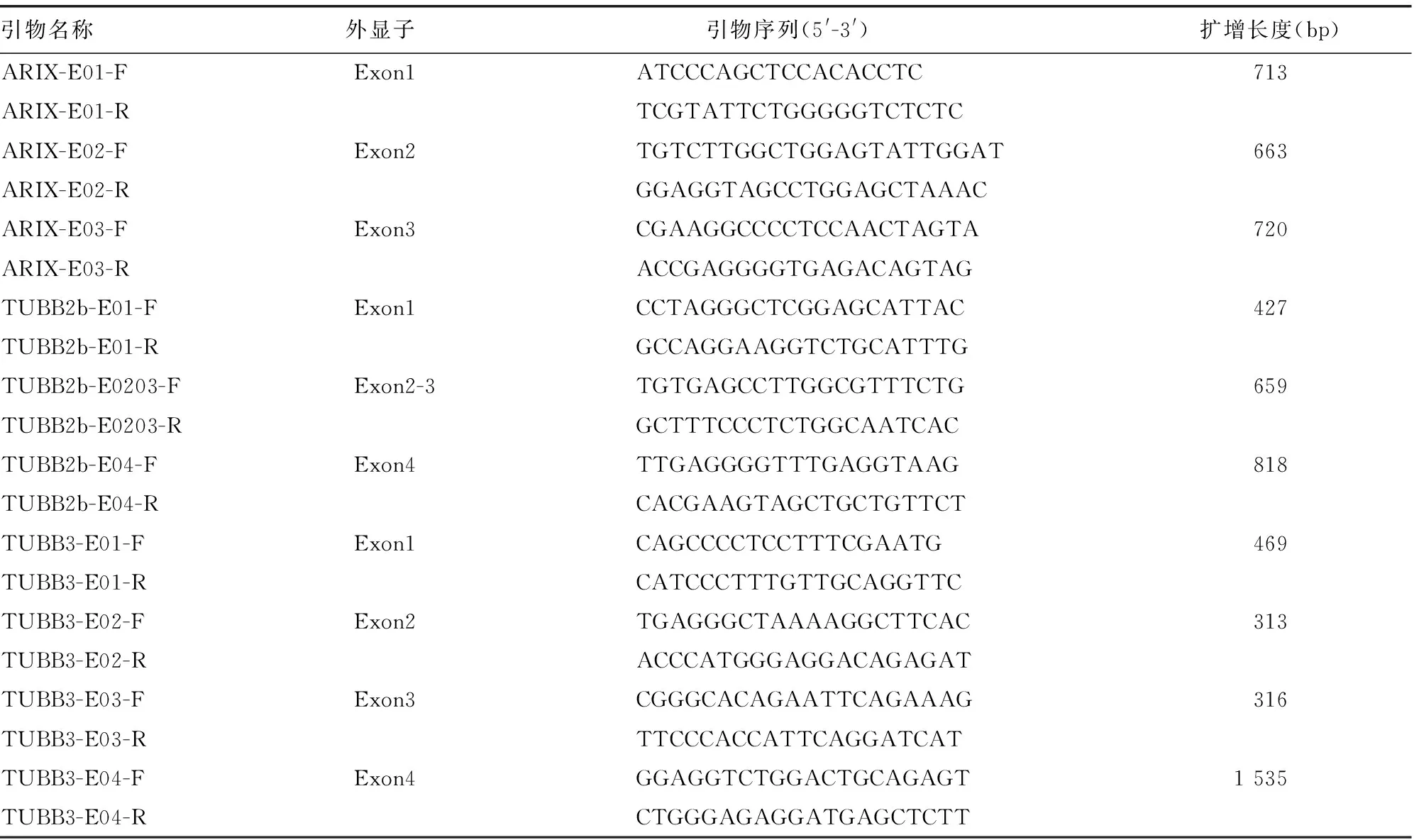

表1 ARIX基因、TUBB2b基因、TUBB3基因外显子引物序列

1.2.2.2引物设计及PCR扩增 设计引物分别扩增ARIX基因、TUBB2b基因及TUBB3基因外显子区域。引物由生工生物工程(上海)有限公司合成,PCR扩增引物见表1。PCR扩增反应体系为20 μL,包括1 μL模板DNA(10~60 ng/μL),10 μL Takara 2×PCR Premix(RR003A),1 μL引物(2.5 pmol/μL),9 μL ddH2O。使用ABI公司的9700 PCR仪进行PCR反应。ARIX基因反应程序:95 ℃ 5 min,(94 ℃ 45 s ,59 ℃ 45 s,72 ℃ 45 s)×40个循环,72 ℃ 10 min 终止反应。TUBB2b基因反应程序:95 ℃ 5 min,(94 ℃ 30 s,60 ℃ 45 s,72 ℃ 30 s)×40个循环,72 ℃ 10 min终止反应。TUBB3基因反应程序:95 ℃ 5 min,(94 ℃ 30 s,62 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s)×40个循环,72 ℃ 10 min终止反应。PCR产物经2.0%琼脂糖凝胶电泳鉴定条带均单一。扩增产物按照PCR产物回收试剂盒(OMEGA D2500-01)说明书的操作步骤进行回收纯化。

1.2.3测序 PCR产物经过琼脂糖检测有目的条带后,由奥美德诺(北京)基因科技有限公司进行切胶纯化双向测序。测序PCR的条件为:预变性96 ℃ 30 s,95 ℃变性 30 s,退火温度50 ℃ 30 s,60 ℃延伸4 min,25个循环后,最后60 ℃延伸5 min,16 ℃结束反应,纯化后上3730xl (BigDye Version3.1,美国应用生物系统公司,美国)遗传分析仪器进行测序。应用DNASTAR软件分析,并与Genebank进行比对。

2 结 果

2.1ARIX基因测序结果 与GenBank中公布的人野生型ARIX基因序列比较,本研究筛查的家系中患者2、3、4、5号在ARIX基因热点突变区域NM_005169.3:c.156C>T (p.Leu52=);c.215C>T (p.Ala72Val);c.217+19C>A没有出现突变,见图2。

图2 ARIX基因热点突变区域突变情况

2.2TUBB2b基因测序结果 与GenBank中公布的人野生型TUBB2b基因序列比较,本研究筛查的家系中2号患者在TUBB2b基因外显子rs2259136位点发生同义突变,见图3。

图3 TUBB2b 基因外显子rs2259136位点基因型

2.3TUBB3基因测序结果 与GenBank 中公布的人野生型TUBB3基因序列比较,本研究筛查的家系中2、4、5号患者在TUBB3基因3′UTR rs1135425位点存在基因突变,见图4。

图4 TUBB3基因3′UTR rs1135425位点基因型

3 讨 论

共同性外斜视是一种常见的斜视类型,早期表现为外隐斜、间歇性外斜视,最后发展为恒定性外斜视。常发病于幼儿,早期表现不容易被家长所识别,一旦外斜视从间歇性转变为恒定性,即使手术治疗,恢复双眼单视与立体式的可能性也较小。临床上常见的治疗方式是手术治疗,许多患儿因为多种原因发展到恒定性外斜视时才接受手术治疗,严重影响视功能。因此,对共同性外斜视的发病机制的研究至关重要。

共同性外斜视具有遗传性,国外有研究提出了一些敏感性位点,但无明确的基因定位,日本学者调查了55个共同性斜视家庭(n=258),进行全基因MOD评分法分析,发现在一些敏感染色体4q28.3和7q31.2位点区域,有来源于父亲或母亲的遗传现象[5]。GONG等[6]通过研究一对母女都患有间歇性外斜视的患者,在配对基因PAX3中发现了1种新的杂合突变(c.G434T)。ZHANG等[7]研究表明MGST2和WNT2是日本患者共同性外斜视敏感性的候选基因。

共同性外斜视发病有家族聚集性特点,LEE等[8]研究发现在兄弟姐妹中有一对患有斜视时,共同性外斜视的发病年龄、屈光状态、临床特征、斜视的亚型都是相同的,也证明了共同性外斜视的遗传特性。MATSUO等[9]研究孪生兄弟或姐妹患有共同性斜视病例中,单卵双生子或三胞胎斜视表现一致性最常见,达84%,双卵双生或多卵三胞四胞胎的斜视表现一致性较低,其中间歇性外斜视为主要表现形式。

研究表明共同性外斜视的遗传是一个多因素方式,包括遗传和环境因素,最主要的危险因素有早产儿、低出生体质量、早产儿视网膜病变、母亲孕期吸烟、远视和屈光参差、遗传因素等[10]。BAGHERI等[11]研究发现,近亲结婚发生共同性外斜视比例比非近亲结婚高。

CFEOM是一种少见的常染色体显性遗传性眼肌疾病,临床上主要表现为动眼神经缺陷引起的斜视。赵堪兴[12]提出CFEOM的发生和KIF21A这种驱动蛋白不能输送动眼神经轴突、神经肌肉接头和眼外肌发育所需物质有关,这种斜视是由支配眼球运动的颅神经发育异常导致。OUYANG等[13]研究发现共同性外斜视患者大脑的几个区域脑白质体积明显降低,动眼神经传导异常。2007年刘桂香等[14]发现共同性外斜视的1个突变基因——ARIX基因位于染色体11q13上,由3个外显子组成,编码1个同源结构域翻译因子,对交感神经和与眼位控制有关的脑干运动神经元亚群的传代和生存起关键作用。本研究这个家族性共同性外斜视家系,并没有发现患者有ARIX基因外显子的任何突变。

ARIX基因突变与CFEOM2有关,CFEOM表现为先天性上睑下垂和外斜视,外斜视眼球运动受限可能是由于在运动蛋白KIF21A或tubulin等类型的TUBB3或TUBB2b中杂合子错义突变引起的[15]。这些基因突变会改变蛋白质的功能,导致运动神经元轴突生长和引导缺陷。日本学者 NAKANO等[16]通过研究4个CFEOM2家系,对这些家族成员进行基因测序和突变筛查,发现该家系ARIX/PHOX 2 A 基因的3个纯合子突变与发病密切相关。CFEOM的3种遗传形式被定义为CFEOM1、CFEOM2和CFEOM3。CFEOM2是一种由转录因子PHOX2A中纯合突变引起的神经元规范的常染色体隐性障碍,而CFEOM1和CFEOM3是轴突诱导的常染色体显性障碍,分别由KIF21A和TUBB3或TUBB2b的杂合突变引起[17]。

通过进一步检测本研究这个家系患者的TUBB2b 基因的外显子,发现2号患者在rs2259136位点有同义突变,虽并未引起氨基酸改变,但该位点rs2259136首次在共同性外斜视患者中发现,其意义值得进一步研究。本家系中2、4、5号3例共同性外斜视患者,在TUBB3基因中发现3′UTR区域rs1135425位点突变,3′UTR具有转录调节功能,可与miRNA或RNA结合影响mRNA的稳定性,进而影响基因的转录及翻译,本研究推断3′UTR区域rs1135425位点改变可能是引起该家系外斜视的病因。

对于共同性外斜视遗传性来说,阐明特定的基因突变仍然是一个巨大的挑战,大多数学者认为其遗传性是由遗传和环境多因素影响的。随着新兴的基因组测序工具的使用,学界可能会产生新的见解,现在斜视的遗传性研究也开始有从研究斜视肌肉分子组成、调控基因表达方向进行的,AGARWAL等[18]研究发现斜视肌的分子组成发生了实质性的改变。未来还会有更多新的研究方向产生,本研究发现的基因突变位置可能是未来研究的基础,了解这些基因突变的作用有助于了解目前尚不清楚的发病机制,这也是本课题组临床研究工作开展的目的。